- 432 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

About this book

Finanzielle Schwierigkeiten halten Filchner nicht davon ab, sich nach seiner Antarktis-Erfahrung wieder dem Inneren Asiens zuzuwenden. Auf eigene Kosten unternimmt er 1926 seine zweite Tibetexpedition. Auf seiner zweijährigen Reise durch Zentralasien durchquert Filchner die Wüste Gobi und Tibet. Dabei legt er 6000 km zurück und 160 Stationen an, auf denen er geophysikalische Messungen unternimmt. Präzise beschreibt er seine Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Fahrt durch Sumpf, Steppe, Treibsand, Fels und beim Kontakt mit anderen Kulturen – dabei immer auf eins bedacht: die "Verständigung und Freundschaft unter den Völkern und Frieden in der Welt" aufzubauen.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Om mani padme hum by Wilhelm Filchner in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Personal Development & Travel. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

1.

VON MOSKAU BIS CHORGOS

Eine höchst unerwartete Wirkung hatte meine Unternehmung, noch ehe sie wirklich begonnen. In Moskau hielt man mich für einen Sowjetkommissar! Diese Ehre verdankte ich meiner Reisetracht, die ich auf früheren Expeditionen erprobt hatte und im moskowitischen Winter auch bewährt fand: dunkelbrauner Lederanzug, Gamaschen, Pelzmütze. Nichts lag mir, weiß Gott, ferner, als den russischen Machthabern ins Handwerk zu pfuschen. Aber überall – nicht nur auf den Straßen, auch in den amtlichen Departements – wurde ich wieder und wieder als Kommissar der Sowjets angesprochen.

Manche wollten es mir gar nicht glauben, dass ich Deutscher sei; sie schienen diese meine Versicherung eher für irgendeine List zu halten und lächelten vielsagend. Ich sähe gar zu waschecht aus »wie ein Volkskommissar von 1917«.

Im Übrigen hat man mich in Moskau, sobald meine Person und meine Ziele bekannt wurden, viel zu häufig – entschieden über meinen Bedarf hinaus – photographiert, namentlich für Arbeiterzeitungen; auch an Interviewern fehlte es nicht.

Schließlich hatte ich nicht übel Lust, mich selbst einmal zu fragen, wer und was ich eigentlich sei? Wie ich hierher in diese russische Welt kam? Und was ich denn noch weiter, viel weiter draußen im Herzen Asiens suchte?

Meine wissenschaftlichen Aufgaben standen mir freilich klar genug vor Augen. Und im Besonderen lockte und lockt mich zeitlebens die Sphinx, als die das innere Asien noch immer anzusehen ist, trotz allem, was von Forschern verschiedenster Nationalität bereits zur Ergründung dieser Länderstrecken und ihres bunten Völkergemischs geleistet worden ist.

In unseren Tagen kommt wohl für jeden reiferen Deutschen, der aufs Ganze blickt, noch etwas anderes hinzu: der Wunsch, seinem schwer heimgesuchten Land zu nützen, soweit ein Einzelner es irgend vermag. Ein Gedanke, der in dem deutschen Forschungsreisenden den Drang nach Wirken in der Ferne – und hoffentlich auch ein wenig in die Ferne – jedenfalls höchst lebendig erhalten muss.

In mehr als einem Sinn kann es für das heutige Deutschland nur dienlich sein, außer seinen Kaufleuten, Technikern, Diplomaten, Künstlern usw. auch ganz unabhängige, besonnene, weltkundige und wissenschaftlich gut gerüstete Männer »draußen« zu haben, deren einzige Aufgabe das Suchen und Sehen, das Forschen ist.

Einmal darf im edlen Wettbewerb der Völker um den Fortschritt der menschlichen Erkenntnis der Deutsche vielleicht am wenigsten fehlen. Dann aber ist der zivilisatorische, kulturelle und weltpolitische Zusammenhang der Nationen auf der Erde so eng, dass kaum noch etwas von dem, was auf diesem Planeten von einem Volk irgendwie Bemerkenswertes gewollt oder unternommen wird, für ein anderes Volk ganz gleichgültig sein könnte.

Nach alledem hat der deutsche Forschungsreisende in den exotischen Gebieten mindestens eine dreifache Aufgabe: Er ist wissenschaftlicher Arbeiter, Repräsentant seiner Heimat und friedlich schaffender Beobachter fremdvölkischen Lebens und Trachtens. Diese drei Ziele sind so innig miteinander verknüpft, dass sie sich praktisch gar nicht trennen lassen.

Während der kaum zwei Wochen meines Aufenthalts im großen osteuropäischen Reich hatte sich mein Verlangen nach dem asiatischen Osten zu drängender Ungeduld gesteigert. Ich atmete auf, als ich endlich, am 15. Januar 1926, Moskau verlassen konnte, um mit der Bahn über Orenburg nach Taschkent zu fahren.

Aber auch ein angeborener Trieb stieß mich wieder hinaus in die Fremde, eine schicksalsmäßige, also nicht weiter zu erklärende Bestimmung, die den einen zum Forscher werden lässt wie etwa den anderen zum Maler oder Musiker. Die Suche nach dem Unbekannten lastet als eine innere Verpflichtung auf jedem zur Forschung Berufenen.

Am 19. Januar abends erreichte ich Taschkent, die Hauptstadt des asiatisch-russischen Syr-Darja-Gebiets.

Ich begab mich nach dem Hotel Regina. Die Herren vom »Mittelasiatischen Meteorologischen Institut« waren liebenswürdigerweise wiederholt nach dem Bahnhof gegangen, um mich zu empfangen. Durch die erhebliche Zugverspätung hatten wir uns verfehlt. So machte ich erst am nächsten Tag die Bekanntschaft dieser ausgezeichneten Männer, die mir meine Arbeiten in Taschkent auf jede Weise erleichterten.

Der Vertreter des Auswärtigen Amts der Sowjetunion, Herr Snamenski, war mir bei der Regelung der Zoll- und Passangelegenheiten behilflich. Auch schoss er mir einige Mittel zur Weiterreise vor. Denn bereits hier, am Anfang der Reise, war mir der Nervus Rerum knapp geworden. Ich hatte mein ganzes Geld der Firma Fausts & Cie. in Tientsin übermitteln lassen, die mich in China akkreditierte, und durch die ich also auch in der chinesischen Provinz Sinkiang, und zwar in der Hauptstadt Tihwa (Urumtschi), sofort Geldmittel erhalten konnte. Herr Snamenski ließ daher nach Sinkiang Weisung gelangen, dass die Firma Faust & Cie. mir weitere Mittel entgegensende.

Nach dem turkestanischen Gebiet der Sowjetunion aber hatte ich nur das Allernötigste an Geld mitgenommen, da mir in Leningrad gesagt worden war, die Grenzgebiete seien ganz unsicher und dauernd von Räuberbanden heimgesucht, die namentlich auf Bargeld Jagd machten. Allein die Kosten für den Transport meines Instrumentariums waren viel größer, als ich ursprünglich gedacht hatte.

Am 21. Januar vormittags stellte ich bei meinen Messungen fest, dass das Schleifengalvanometer, ein sehr empfindliches Instrument zur Bestimmung der Inklination1 nicht funktionierte. Ich erbat sofort telegraphisch aus Berlin von der Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft ein Ersatzinstrument, das mir auch nachgesandt werden sollte. Es hat mich nie erreicht, und ich habe es schmerzlich vermisst.

Dankbar nahm ich die zahlreichen Anregungen des Professors Gultjajew an, eines alten Forschers mit jungem Herzen, der früher viel in Turkestan und im Pamir magnetisch vermessen hatte.

Allmählich musste ich mich nun wieder zum Asiaten umstellen und meine ganze Denkart danach einrichten. Wer in diesem Erdteil vorwärtskommen will, muss sich zu ganz anderen Ansichten bequemen, als sie dem Europäer geläufig sind. In Asien heißt die Parole sonderbar genug: »Schnell, aber langsam!«

Am 23. Januar händigte mir das »Mittelasiatische Meteorologische Institut« ein Schreiben aus, das von Professor J. Gultjajew unterzeichnet war und in dem auf die ungeheuren Schwierigkeiten und die jammervollen Wegeverhältnisse hingewiesen wurde, die ich auf der begonnenen Expedition zu überwinden haben würde.

Die nächsten Tage vergingen mit unterhaltsamen Beschäftigungen, Abstempelung meines Passes und Verhandlungen auf dem »Hauptzollamt für Außenhandel in Mittelasien«; mein Gepäck wurde plombiert, sodass ich von Zollschwierigkeiten an der Grenze verschont blieb. Man kam mir auf jede Weise und höflich entgegen.

Nach einem Abkommen mit dem »Zentralobservatorium« in Leningrad gingen alle meine wissenschaftlichen Beobachtungen in zwei Exemplaren nach Leningrad zurück. Von dort sollte das Original nach Potsdam an das »Meteorologisch-Magnetische Observatorium« weitergeschickt werden, während die Kopie beim »Zentralobservatorium« in Leningrad bleiben sollte. Am 27. Januar, abends um acht Uhr, verabschiedete ich mich von meinen Taschkenter Freunden und trat die Reise in der Richtung auf Westchina an.

Ich verließ die Hauptbahnlinie und fuhr auf einer Zweigbahn nordwärts über Tschak-pak, Aulie-ata, Merke nach Pischpek, wo mich früh am 29. Januar Dr. Woßkressenski empfing und gastfreundlich aufnahm.

Die Arbeiten in Pischpek waren nicht vom Glück begünstigt, da schlechtes Wetter einsetzte. Meine Pischpeker Freunde halfen mir bei den Vorbereitungen für meinen Gepäcktransport und bei der Platzbelegung auf dem Autobus, der mich von hier aus nach Wjernyi bringen sollte.

Für den Lasttransport kamen 30 Pud – ein Pud gleich 32 deutsche Pfund – infrage, wofür 50 Rubel verlangt wurden. Ich hatte Glück. Es ging gerade ein Transport ab nach Dscharkent, an die russisch-chinesische Grenze, der mein Gepäck aufnehmen konnte.

Es gelang mir auch, einen Platz im Autobus und ferner die Erlaubnis zu erhalten, die nötigsten wissenschaftlichen Instrumente mitzuführen, da man bei dem schlechten Wetter statt der üblichen zehn nur fünf Fahrgäste zuließ.

Am 2. Februar in der Frühe waren die Reisenden versammelt: zwei Kirgisen in guten Kleidern und dicken Pelzen, ein kräftiger Hebräer aus Kasalinsk mit großem Schnauzbart, zusammengewachsenen, buschigen Augenbrauen und ein Mechaniker der Autostation, ehemaliger Deutscher. Besonders der Hebräer nahm sich meines empfindlichen magnetischen Instruments freundlich an, das, um Erschütterungen zu vermeiden, während der ganzen Fahrt im federnden Wagen auf einem Bündel aus Pelzmänteln in der Schwebe gehalten werden musste.

Am Pass Kurdai überschreitet wir die Wasserscheide zwischen den Flussgebieten des Tschu und des Ili, und nach 50 Stunden rattern wir bei herrlichem Sonnenschein in Wjernyi ein, wo die schöne Spazierfahrt ihr Ende findet.

Ich begebe mich zum »Meteorologischen Observatorium«, das im äußersten Süden der Stadt am Fuß des Sailjiski-Ala-tau erbaut ist. Bei der Transportgesellschaft miete ich einen Pferdewagen zur Reise nach Dscharkent. Kostenpunkt: 65 Rubel.

Bei Dr. Nikolai Wassiljewitsch Bespaltschew und seiner Frau, einer Polin, fand ich gastfreundlichste Aufnahme und jede nur denkbare Unterstützung. Man hatte sich hier schon um mich gesorgt. Mit gemischten Gefühlen erfuhr ich, dass ein Student verschwunden war, der wahrscheinlich auf dem Marsch von Pischpek hierher von Räubern überfallen, beraubt und erschlagen wurde.

Wjernyi heißt kirgisisch recht klangvoll Alma-ata, auf Deutsch: »Apfel-Vater«. Dieser Name ist jetzt gebräuchlicher als der russische. Alma-ata hat ungefähr sechs Werst im Durchmesser und liegt an der blauen Alma-tinka.

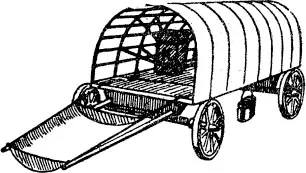

Meine Gastfreunde wurden mir außerordentlich nützlich beim Einkauf von Ausrüstungsgegenständen für die Weiterfahrt nach der chinesischen Grenze. Auch bei der Beladung meines Reisewagens, der eine Plane aus Matten und starken Holzreifen aufgesetzt hatte, half mir das Ehepaar.

An Seilen und Netzen, die von der Decke des gewölbehaften Gerippes herabhingen, wurden im Hohlraum die empfindlichen wissenschaftlichen Instrumente aufgehängt, sodass sie vor Erschütterungen bewahrt blieben.

So sehr mir Regierung und Bevölkerung in der Sowjetunion meine Tätigkeit erleichterten, so schwierig gestaltete sie sich in der Zone um Pischpek und Wjernyi. Ich kam dort in das berüchtigte Erdbebengebiet, das bis zum Issyk-kul hinüberreicht, einer mächtigen Wasseransammlung zwischen dem Tarimbecken und der Balkaschniederung. Noch kurz vor meinem Eintreffen, in der Nacht vom 12. zum 13. Januar, waren die Einwohner durch einen gewaltigen Erdstoß, den ein ungeheures Getöse begleitete, in Angst und Schrecken geraten. Nahezu alle Fensterscheiben waren zersprungen.

Was werden die nächsten Stunden bringen? Diese bange Frage las ich auf allen Mienen. Auch die liebe junge Frau Bespaltschew – sie war trotz zarter Gesundheit als Lehrerin tätig – lebte in ständiger Furcht vor neuen Erdstößen.

Der Reisewagen, in dem das empfindliche magnetische Instrument K, an der Wagendecke aufgehängt, frei schwebend transportiert wurde.

Seit dem schweren Erdbeben von 1887, bei dem viele Häuser samt der Kathedrale zerstört wurden und mehr als vierhundert Menschen den Tod fanden, pflegen die Einwohner von Wjernyi beim geringsten Anzeichen von Erdbewegungen ihre Häuser zu verlassen und im Freien zu kampieren.

Während meiner Anwesenheit in dieser Stadt, in einer sogenannten »ruhigen Zwischenpause«, konnte ich meine astronomisch-erdmagnetischen Beobachtungen mit den sehr empfindlichen Instrumenten ausführen, die noch immer leichte Erschütterungen anzeigten.

Die Erdbeben setzen so plötzlich ein, dass die Einwohner oft nicht Zeit finden, sich ins Freie zu retten. Chinesen, mit denen ich später jenseits der Grenze zusammentraf, alte, erfahrene Söhne des Reichs de...

Table of contents

- Cover

- Über den Autor

- Zum Buch

- Titel

- Impressum

- INHALT

- Einleitung

- Vorwort zur 12. Auflage

- »Om mani padme hum«

- 1. Von Moskau bis Chorgos

- 2. Nach Kuldscha

- 3. Zum Sairam-nor. Mein wissenschaftliches Programm

- 4. Tihwa (Urumtschi), der Hauptstadt Sinkiangs entgegen

- 5. Der Kampf um den Reisepass

- 6. Zwischen feindlichen Brüdern

- 7. Lussar. Tage der Krankheit und Not

- 8. Unprogrammgemäßer Abstecher nach Lantschou

- 9. Und dennoch ... westwärts. Marsch durch Kriegsgebiet

- 10. Tankar. Junri-gomba

- 11. Zum Kuku-nor. Bei den Dogpas

- 12. Von Pass zu Pass

- 13. Verlust der Karawane. Nach Dsundja

- 14. In und um Dsundja

- 15. Durch das Räubergebiet

- 16. Zum Dri-tschü

- 17. Tibetische Vorposten. Über den Dang-la

- 18. Das Verhör

- 19. Nach Nga-tschu-ka befohlen

- 20. Botschaft vom Dalai-Lama

- 21. Aufregende Verhandlungen

- 22. Nga-tschu-ka

- 23. Der Freiheit entgegen

- 24. Westmarsch. Im Schnee versunken

- 25. Harte Tage

- 26. Nach Tschang-ling-körr

- 27. Hinüber zum Selling-tso

- 28. Eine kritische Nacht. Schen-tsa-Dsong

- 29. Im Gebiet der großen Seen

- 30. Auf Sven Hedins Spuren

- 31. Auf neuen Wegen zum Teri-nam-tso

- 32. Nach Se-li-pu

- 33. Unter Räubern

- 34. Im Quellgebiet des Indus

- 35. In Eilmärschen nach Gartok

- 36. Bange Stunden. In Leh

- 37. Kaschmir. Srinagar. Am Ziel

- 38. Über den Himalaja heimwärts

- Mein Dank

- Literaturverzeichnis

- Register