![]()

Vom Fischfang zur Frachtfahrt

Auch die Römer kamen bis an die Elbe, aber sie blieben nicht lange und hinterließen keine Urkunden.

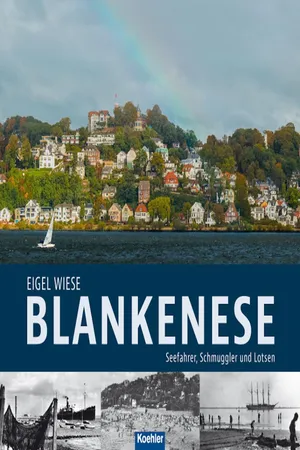

Blankenese ist ein ziemlicher Hügel an der Elbe, der eine weite Aussicht auf die Elbe hinunter und hinauf und auf die gegenüber liegenden Inseln gewährt«, schrieb der Schweizer Erzähler Jeremias Gotthelf im Jahre 1821. Er war nicht der Erste und wird sicherlich noch lange nicht der Letzte sein, den diese Aussicht begeistert. Geformt hat diesen »ziemlichen Hügel« in der ansonsten flachen norddeutschen Landschaft die vorletzte Eiszeit, als Gletscher Sandmassen aus Skandinavien vor und unter sich herschoben, bis das Eis schmolz. Spuren von Besiedelung sind dort schon früh zu finden und lassen darauf schließen, dass Rentierjäger während der Steinzeit am Ufer der Elbe vorübergehende Rastplätze hatten.

Auch die Römer kamen in den Jahren um vier oder fünf nach Christi Geburt bis an die Elbe, aber sie blieben nicht lange und hinterließen keine Urkunden.

Da Historiker jedoch nur anerkennen, wenn ein Ort erstmals urkundlich erwähnt wird, dauerte es noch bis 1059, dann endlich stand ein solcher Eintrag auf einem Pergament. Als Erstes wird zumindest der Süllberg erwähnt, weil Erzbischof Adalbert von Bremen die Errichtung einer befestigten Probstei am Elbufer auf einem Berg bekannt gibt, »den die Anwohner Sollemberh nennen«. Von der Blanken Ness aber ist noch immer keine Rede.

Der Süllberg war noch wenig bebaut, aber auf der Elbe herrschte schon reger Verkehr von Fischerbooten, Fähren und Handelsschiffen. Als Anleger diente ein hölzerner Ponton, der »Bull’n«.

Das änderte sich erst am 31. Dezember 1301. Da hat Graf Adolph VI. von Holstein eine Urkunde ausgestellt, nach der er die Einnahmen aus dem Betrieb der Fähre in Blankenese an die Ritter von Raboisen verpfändete. Denn der Graf schuldete dem Ritter 170 Mark. Nach heutigen Maßstäben eine lächerliche Summe. Aber seinerzeit waren die Werte noch anders. Die jährlichen Einnahmen aus dem Fährbetrieb wurden mit 18 Mark beziffert. Zum Vergleich: Ein Geistlicher bezog in Wedel im Jahr 1347 ein Jahresgehalt von 56 Mark. Und die Geistlichkeit gehörte im Mittelalter zum höchsten Stand in der Gesellschaft, rangierte noch vor dem Adel.

Nur wenige Jahre nach der Verpfändung, im Jahr 1325, gab es eine neue Urkunde, wonach der Graf bestimmte, der ursprünglich ihm zustehende fünfte Teil des Ertrags der Blankeneser Störfischerei solle künftig an den Hamburger Bürger Heinrich Ruge (in alten Dokumenten auch Hinrik) abgeführt werden. Der Adlige scheint mal wieder knapp bei Kasse gewesen zu sein. Denn er übertrug nicht nur das Fischereirecht, sondern verkaufte zudem mehrere seiner Besitzungen. Auf diese Art der Geldbeschaffung griffen auch andere Grafen von Zeit zu Zeit gern zurück, wie alte Urkunden zeigen. Es war eine Verpflichtung mit Langzeitwirkung. Noch 1825 wurden an die dänische Regierung 16 Reichsbanktaler für den Störfang überwiesen.

Für die Hochseefischerei benötigten die Blankeneser Fischer seetüchtige Kutter. Norddeutsche Werften entwickelten einen Typ, der auch auf der Elbinsel Finkenwerder genutzt wurde. Einige dieser Fahrzeuge sind noch heute als Museumsschiffe in Fahrt.

Blankeneser Fischer hatten keinen Hafen, sondern ließen ihre Schiffe auf dem flachen Ufer bei Ebbe trockenfallen. Die Schwerter an den Seiten ließen sich hochziehen, sodass die Fahrzeuge aufrecht auf dem Strand standen.

Damit sind in Urkunden zwei Tätigkeiten belegt, mit denen sich die Blankeneser jahrhundertelang intensiv beschäftigten – Fischerei und Fährverkehr. Über beides finden sich immer wieder offizielle Urkunden. Und zwar meist dann, wenn es Streit gab. So wie im Jahr 1557, als die Fischerzunft am Elbufer so erstarkt war, dass deren Hamburger Konkurrenten sich im Nachteil sahen. Also musste eine Regelung her. Sie bestimmte, dass die Fischer vom Fuße des Süllbergs jedes Jahr während der Zeit des Stintfangs zwei Wochen lang ihre Reusen auslegen durften. Aber beileibe nicht irgendwo, sondern an Stellen, die der amtlich bestellte Hamburger Ratsfischer ihnen zuwies. Anderen Fischarten durften sie an beliebigen Plätzen nachstellen. Aber in einem Rhythmus, der täglich mit den Hamburgern wechselte. Damit waren sie gegenüber den Nienstedtenern im Vorteil, denn denen war jegliches Fischen auf der Elbe unter Androhung von Gefängnisstrafe völlig verboten.

Außer den genannten Fischgründen hatte Hamburg für sich nämlich den gesamten Fischfang »von der Stadt bis zur salzigen See« beansprucht. Die Blankeneser mussten also mit ihren Pfahlewern bis hinaus auf die »salzige See« fahren, damit niemand sie störte. So ganz nebenbei wurden ihre Schiffe deshalb immer seetüchtiger, und ihre Erfahrung wuchs. Sie spürten nicht nur die besten Fanggründe auf, sondern wussten ihre Fänge auch dort zu vermarkten, wo die höchste Nachfrage war. So tauchten ihre Schiffe in Holland, Belgien, Schottland und Dänemark ebenso auf wie auf Island und in Norwegen.

In Holland waren die von Blankeneser Fischern angelandeten Fänge sogar beliebter als die der Einheimischen.

In Holland waren die von Blankeneser Fischern angelandeten Fänge sogar beliebter als die der Einheimischen. Denn die Männer von der Elbe benutzten Stellnetze, in die ihre Beute nur mit dem Kopf hineingeriet und deshalb leichter herausgelöst werden konnte, während die holländischen Kurrennetze über den Boden schleppten und dabei die Tiere verletzten. Was die einkaufenden Hausfrauen abstieß. Für sie sahen die Blankeneser Fische einfach appetitlicher aus.

Auf der Elbe erhielten die Blankeneser Fischer mehr Freiheiten, als 1640 die Herrschaft Holstein-Pinneberg und das Herzogtum Holstein an den dänischen König Christian IV. fielen. Der dänische Herrscher stärkte den Blankenesern den Rücken und ermutigte sie, sich über die Abkommen mit den Hamburgern einfach hinwegzusetzen.

Ausrüstungsteile wie die Anker lagerten auf dem Strand, dort wurden auch die Netze geflickt. Auf dem Boot links hängen Scharben zum Trocknen. Der ursprüngliche Blankeneser Bootstyp war der Pfahlewer mit einem einfachen Mast, wie er sich heutzutage noch als Symbol auf Blankeneser Flaggen findet.

![]()

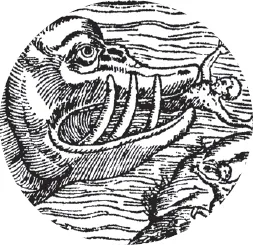

Ungeheuer

IN BLANKENESE

Obgleich die Blankeneser erfahrene Fischer waren und ihre Beute kannten, ging ihnen doch manchmal ein Fang ins Netz, den sie nicht einordnen konnten. So war es am 1. September 1658, als sie alten Urkunden zufolge »einen merkwürdigen Fisch erhascheten, den sie ›Butzkopf‹ nannten.« Der alte Text berichtet weiter, es sei »nur ein Weiblein gewesen, aber dennoch in der Runde 3 Ellen dick und 28 Fuß lang ohne den Steert«. Er wurde bei Hamburg an den Strand gebracht und gegen eine »geringe Ergötzlichkeit« für die Fischer jedermann gezeigt. Dortselbst sah ihn auch Herr Magister Petrus Hesselius, der Pesthof-Prediger auf dem Hamburger Berge. Derselbige »habe vermeldet, man habe für großen Gestank nicht lange bei dem Besehen ausdauern können, dannenhero Viele ihn auch den Stinkfisch geheißen; als es damit zu arg geworden, seien aus ihm viele Tonnen Tran gebrannt, und schließlich meint Magister Hesselius, dass die Bedeutung dieses an solchem Orte so ganz ungewöhnlichen Fischfanges allein Gott bekannt sei«.

Was dort tatsächlich zur Sensation wurde, ist bis heute nicht geklärt. Es war aber auch nicht die erste Meldung über seltsame Tiere in der Elbe. Schon anno 1549 hatte man in der Elbe beim Grevenhof, dem Eichholze in Hamburg gegenüber, einen ganz unerhörten Fisch gefangen, der sechs Ellen lang und dicker als eine Hamburger Biertonne war. Da sein Maul absonderlich stumpf war, so gaben die Gelehrten dem entdeckten Fisch sofort den Namen »Stuvmuhl«, was im Hochdeuts...