- 234 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Available until 10 Dec |Learn more

About this book

Bildung, Integration und Beteiligung: Dies sind die zentralen Stichworte, wenn es um das Thema "Chancen für Kinder" geht. Wie können Kinder früh und stärkenorientiert gefördert werden? Warum braucht Integration faire Bildungschancen? Und wie steht es um die Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland? Der vorliegende E-Book-Reader ergänzt die Schwerpunktausgabe "Chancen für Kinder" unseres Magazins change im Juni 2012. Die Beiträge geben Handlungsempfehlungen, präsentieren Fallbeispiele aus Handbüchern und werfen einen Blick in andere Länder. Bei den Texten handelt es sich um Auszüge aus Büchern des Verlags Bertelsmann Stiftung.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Chancen für Kinder by in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Social Sciences & Children's Studies in Sociology. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule (Leseprobe)

Auszug aus:

Bertelsmann Stiftung, Beauftragter der Bundesregierung für die

Belange behinderter Menschen, Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.)

Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule

Gütersloh 2011

ISBN 978-3-86793-334-6

© Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

dp n="123" folio="85" ? Bertelsmann Stiftung, Beauftragter der Bundesregierung für die

Belange behinderter Menschen, Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.)

Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule

Gütersloh 2011

ISBN 978-3-86793-334-6

© Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Education for All: A Canadian Story

Tammy Mitchell, Gareth Neufeld

Für Pat beginnt der Tag, wenn er morgens aus dem Schulbus steigt, über den Schulhof zur Eingangstür der Schule schaut und dort ein freundliches Gesicht sieht – das seines Klassenlehrers, des Nachhilfelehrers oder von einem der vielen pädagogischen Praktikanten an der Schule, der ihn erwartet. Sein etwas zögerlicher Schritt beschleunigt sich, fröhlich geht er auf die Schule zu, selbst bei minus 30 Grad Celsius an einem ungewöhnlich kalten kanadischen Wintertag. In der Schule ist sein erster Anlaufpunkt das Hauptschulbüro, wo es zu seinem Morgenritual gehört, die Chefsekretärin mit einem Winken zu begrüßen. Danach geht es ins Klassenzimmer, wo er sich auf einen weiteren Tag Lernen zusammen mit den anderen 25 Schülerinnen und Schülern seiner Klasse vorbereitet.

Pat geht jeden Abend ohne Murren ins Bett, denn er weiß, dass dadurch der Schulbesuch am nächsten Morgen wieder in greifbare Nähe rückt. So war es nicht immer. Früher litt Pat an Anfällen; dadurch erreichte er die Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung mit Verzögerung. Derzeit sind seine kognitiven Fähigkeiten mangelhaft, Lernfähigkeit und sprachliche Ausdrucksfähigkeit sind stark verzögert, er hat Defizite in der Grob- und Feinmotorik. Laut den Beurteilungen steht er in seiner Entwicklung auf der Stufe eines Vierbis Fünfjährigen.

Seit er auf seine derzeitige Schule geht, hat Pat die Herausforderungen akzeptiert, die seine zunehmende Unabhängigkeit mit sich bringt. Er fühlt sich wohl damit, vollständig in seine Klasse eingebunden zu sein, und beteiligt sich aktiv an allen Aspekten des Lernens. Er zeigt einen feinen Sinn für trockenen Humor und genießt auch den Humor anderer Leute. Indikatoren für seinen Fortschritt in den ersten fünf Monaten der siebten Klasse sind, dass er sich bei Klassendiskussionen freiwillig beteiligt und gelegentlich Klassenkameraden Hilfe anbietet, dass er begeistert an den Sportstunden (im Rahmen seiner Möglichkeiten) teilnimmt und dass er mathematische Lernspielzeuge zum Addieren und Subtrahieren zweistelliger Zahlen und einen Taschenrechner benutzt. In Pats Klasse gehen Kinder mit den unterschiedlichsten schulischen Leistungen, das Spektrum reicht hier von fortgeschritten bis verzögert.

Zu einer Einrichtung, die sich für Bildungsgleichheit und Integration einsetzt, hat Pats Schule sich erst langsam entwickelt. Geduldig und hartnäckig haben sich die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über einen Zeitraum von sechs Jahren auf den Weg gemacht zu einem inklusiven Unterricht – also einem Unterricht, der allen Lernenden sinnvolle Chancen bietet und sie in sämtliche Aspekte des Schullebens einbezieht. Dabei nutzten die Lehrenden jede sich bietende Möglichkeit zu beruflicher Entwicklung, um zu klar formulierten gemeinsamen Überzeugungen zu gelangen und sorgfältig konzipierte Strukturen zur Betreuung aller Lernenden zu entwickeln und umzusetzen.

Pats schulische und soziale Fortschritte durch seine vollständige Integration in eine reguläre Klasse zeigen, wie eine starke gemeinsame Vision allen Schülerinnen und Schülern – auch solchen mit Besonderheiten – die Möglichkeit gibt, in einem integrativen Lernumfeld ihr Potenzial auszuschöpfen.

Dieser Beitrag beschreibt den Reformprozess dieser Schule; dabei gibt er auch einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Provinz Manitoba vom getrennten Unterricht hin zur Integration in den letzten 50 Jahren. Die Namen in diesem Beitrag sind Pseudonyme.

Hintergründe des inklusiven Unterrichts in Manitoba und Kanada

Den Hintergrund der Entwicklung inklusiver Schulen in Manitoba bildet eine Gesetzesänderung in der Provinz, die das Ergebnis einer langen Geschichte des Dialogs und des Eintretens für soziale Gerechtigkeit widerspiegelt: Im Oktober 2005 trat das novellierte Gesetz über öffentliche Schulen (The Public Schools Amendment Act) in Kraft. Darin verpflichtet sich Manitoba, allen Schülern ein geeignetes Bildungsprogramm zur Unterstützung ihrer schulischen wie auch ihrer sozialen Ziele zu bieten (Public Schools Act 2005). Dieses Gesetz definiert ein »geeignetes Bildungsprogramm« als »a collaborative school-family-community process where school communities create learning environments and provide resources and services that are responsive to the lifelong learning, social and emotional needs of all students« (ME 2006: 1).

Das Bildungsministerium von Manitoba (Manitoba Education oder ME) versteht sein Engagement für die Förderung von Integration als Teil einer angemessenen Bildungsgesetzgebung und definiert Inklusion als »a way of thinking and acting that allows every individual to feel accepted, valued and safe. An inclusive community consciously evolves to meet the changing needs of its members. Through recognition and support, an inclusive community provides meaningful involvement and equal access to the benefits of citizenship« (ebd.: 1).

Der Anspruch, im Rahmen des Inklusionskonzepts geeignete Bildungsprogramme bereitzustellen, erfordert von den pädagogischen Fachkräften in Manitoba ein Umdenken. Interessenverbände und Eltern treten seit vielen Jahren für integrative Programme ein, doch das neue Gesetz verstärkt noch einmal die Bemühungen der Pädagogen, Schüler mit besonderen Bedürfnissen – das heißt mit außergewöhnlichen Lernbedürfnissen und/oder Verhaltensauffälligkeiten – in den regulären Unterricht einzubeziehen.

Die Inklusionsbewegung begann mit der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten von 1982, die in Artikel 15 festlegt: »(1) Jede Person ist vor und nach dem Gesetz gleich und hat das Recht auf gleichen Rechtsschutz und gleiche Rechtsvorteile ohne Diskriminierung und insbesondere ohne Diskriminierung aufgrund von Rasse, nationaler oder ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter oder geistiger oder körperlicher Behinderung.«

Die Inklusion von Schülern mit besonderen Bedürfnissen in normale Klassen ohne Trennung ist nicht auf Manitoba oder Kanada beschränkt, vielmehr sind entsprechende Entwicklungen weltweit zu beobachten. Dies wurde unter anderem durch die Salamanca-Erklärung von 1994 in Gang gebracht (UNESCO 1994), die Inklusion durch den Leitgedanken unterstützt, dass öffentliche Schulen alle Kinder unabhängig von physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder sonstigen Behinderungen aufnehmen sollten. Es gilt, Schule und Unterricht im Hinblick auf dieses Ziel so anzupassen, dass sie den Bedürfnissen aller Kinder Rechnung tragen. Seit der 1994er Erklärung setzte sich der Dialog über Inklusion weltweit fort, und im Herbst 2009 fand im spanischen Salamanca ein neues Gipfeltreffen zum Stand der weltweiten Inklusion statt.

Die Gesetzgebung in Manitoba und Kanada und die Beschlüsse der Gipfeltreffen von Salamanca haben zusammen eine Vielzahl pädagogischer Reformen angeregt, deren zentrale Komponente es ist, Schüler mit besonderen Bedürfnissen in reguläre Klassen zu integrieren (Lieberman 1996).

Zur Geschichte der Sonderpädagogik in Manitoba

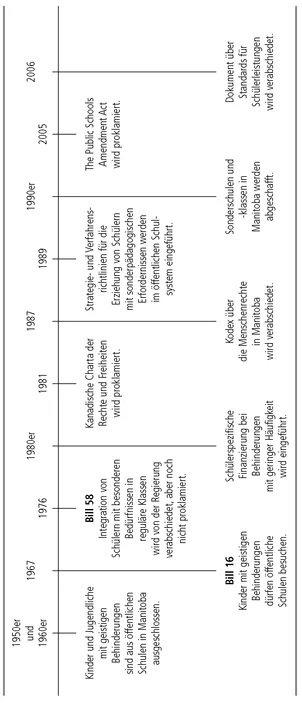

Auf lokaler Ebene veränderte sich die Pädagogik in Manitoba in dem Maße, wie das Konzept von Integration an Bedeutung und Akzeptanz gewann. Im Folgenden wird die Entwicklung chronologisch nachgezeichnet (vgl. dazu auch Abb. 1).

Vor der Novellierung des Public Schools Amendment Act im Oktober 2005 konnten Schüler mit besonderen Bedürfnissen in Manitoba nicht uneingeschränkt an Bildung teilhaben. In den 1950er und 1960er Jahren wurden Kinder und Jugendliche, bei denen eine geistige Behinderung festgestellt worden war, aus öffentlichen Schulen ausgeschlossen. Sie konnten jedoch stattdessen das Kinsmen Centre besuchen. Hier konzentrierte sich der Unterricht auf funktionelle Fächer und die Entwicklung von Fertigkeiten etwa für die Arbeit am Fließband.

Ab 1967 erlaubte die Bill 16 (ein Gesetzesentwurf) Kindern mit geistigen Behinderungen den Besuch einer öffentlichen Schule und wies die Verantwortung für ihre Bildung den Schulabteilungen zu. In dieser Zeit wurden etliche getrennte Schulen und Klassen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen eingerichtet. Im Jahr 1976 wurde die Bill 58 verabschiedet, die die Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen in normale Klassen forderte; sie wurde jedoch nie als Gesetz erlassen.

In den 80er Jahren wurde in Manitoba die schülerspezifische Finanzierung für solche Kinder und Jugendlichen eingeführt, die selten vorkommende Behinderungen aufweisen – z. B. tiefgreifende multiple Behinderungen, schwere Psychosen, Taubheit oder Schwerhörigkeit, schwere Sehbehinderung oder Blindheit, tiefgreifende emotionale Störungen oder Verhaltensstörungen – und deshalb über einen Großteil des Tages individuelle Unterrichtsbetreuung benötigen. Es wurde eine grundsätzliche finanzielle Unterstützung bereitgestellt, und zwar in zwei Stufen – Stufe II (LII): 8.565 Dollar; Stufe III (LIII): 19.055 Dollar – , je nach Schwere der Behinderung und Umfang der Beteiligung seitens der Schule und der Gemeindeämter. Die Schulen legen fest, wie die finanziellen Mittel verwendet werden, um den Schüler oder die Schülerin am besten zu unterstützen; in den meisten Schulen werden sie dazu verwendet, Lehrassistenten einzustellen – diese betreuen die Schüler mit besonderen Bedürfnissen individuell, haben meist aber keine pädagogische Ausbildung.

Schüler mit häufig vorkommenden Behinderungen (Lernbehinderungen, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, moderate kognitive Beeinträchtigungen, geringe physische Behinderungen etc.) bekamen keine schülerspezifische Förderung, stattdessen erhielten die Schulabteilungen einen globalen Finanzzuschuss auf Grundlage der entsprechenden Anmeldezahlen, um die besonderen Lernbedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Ähnliche Finanzierungssysteme existieren in den meisten kanadischen Provinzen.

Nach Proklamierung der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten (1982) legte jede Provinz ihre eigenen Bildungsziele und Prioritäten fest. In Manitoba wurde 1987 der Manitoba Human Rights Code verabschiedet, 1989 wurden die Policy and Procedural Guidelines for the Education of Students with Special Education needs in the Public School System (ME 2004) erlassen.

Mit jedem dieser Meilensteine bewegte sich das Bildungssystem in Manitoba weiter von Abgrenzung hin zu Inklusion. Einige Elternverbände und gesellschaftliche Interessenverbände forderten die Schulen jedoch auf, noch weiter zu gehen: Anstatt für Schüler mit besonderen Bedürfnissen parallele Programme anzubieten, sollten die Schulen eine Kultur schaffen, in der jeder Schüler und jede Schülerin sich zugehörig fühlt und wo die Leistungsanforderungen und der Klassenunterricht allen Schülern Rechnung tragen, sodass es nicht nötig wird, jemanden »abzuziehen« (d.h., einen Schüler für längere Zeit aus dem Unterricht herauszunehmen und in einem anderen Raum arbeiten zu lassen).

Im Jahr 2005 wurde der Public Schools Amendment Act als Gesetz erlassen und damit das Recht aller Schülerinnen und Schüler auf geeignete Bildungsprogramme in den Schulen in ihrem Einzugsgebiet festgeschrieben. Interessengruppen und Elternorganisationen hatten sich für diese Änderungen im Bildungssystem von Manitoba starkgemacht und sie durchgesetzt; das zeigt auch, dass die Integration von den Provinzpolitikern und der Allgemeinheit wertgeschätzt wird. Abbildung 1 zeigt die geschilderten Ereignisse auf einer Zeitleiste im Überblick.

dp n="128" folio="90" ? Abbilgung 1: Zeitleiste der Ereignisse in Bezung auf geeignete Bildungsprogramme

Der Einsatz von Lehrassistenten (Teaching Assistants)

In Manitoba ist es weitgehend üblich, dass für die Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen ein Lehrassistent bzw. eine Lehrassistentin zugeteilt wird. Mit dem zunehmenden Druck durch Gesetzgebung und Interessengruppen, allen Schülern geeignete Bildungsprogramme anzubieten, haben sich die Schulen in Manitoba bei der Umsetzung des inklusiven Ansatzes mehr und mehr auf Lehrassistenzkräfte verlassen. Diese Gewohnheit wird durch das grundsätzliche Finanzierungsmodell in Manitoba noch gefördert. Das hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass Lehrkräfte und Eltern geradezu erwarten, dass die finanziellen Mittel zur Einstellung von Lehrassistenten verwendet werden.

Der Einsatz dieser Assistenzkräfte hat in vielen Schulen zur Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen in reguläre Klassen beigetragen. Das System hat jedoch auch Schattenseiten. Da Lehrassistenten nach den Eigenschaften des jeweiligen Kindes bzw. Jugendlichen zugewiesen werden, wird dessen Besonderheit betont, während andere entscheidende Komponenten wie Merkmale der Schule, der Klasse und der Lehrkraft nicht berücksichtigt werden.

Modelle der individuellen Unterstützung

Mit den verschiedenartigen Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler stieg auch der Bedarf an geeigneten Unterstützungsleistungen, um die Klassenlehrkräfte zu entlasten. In der Literatur finden sich zwar unzählige Optionen zur individuellen Förderung, es gab und gibt jedoch keine Vergleichsstudien zu ihrer Wirksamkeit. Das erschwert die Auswahl geeigneter Methoden und Instrumente (Laycock und Gable 1991; Lipsky und Gartner 1996).

dp n="130" folio="92" ?Das Modell der individuellen Förderung, das in den meisten Schulen von Manitoba eingeführt wurde und wird, umfasst drei Etappen:

1. Klassenlehrkräfte unterrichten gemäß den Bedürfnissen einer heterogenen Gruppe von Schülern mit unterschiedlichen Lern-und Verhaltensbedürfnissen. Wenn sie dabei individualisierende Konzepte und Methoden anwenden (z. B. ziel- und leistungsdifferenzierten Unterricht, kompetenzorientierte Bewertung), werden die meisten Schüler dadurch gut gefördert und haben Erfolg.

2. Bemerkt die Klassenlehrkraft eine Diskrepanz zwischen dem Lernen und Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen und den Leistungserwartungen, überweist sie ihn zum »Resource Teacher«. Dieser arbeitet mit dem Schüler, berät Schüler und Klassenlehrkraft oder arbeitet über längere Zeit mit beiden zusammen: Der Lehrkraft werden konkrete Vorschläge für die weitere Arbeit im Unterricht gemacht und/oder die Schülerin bzw. der Schüler wird für einen definierten Zeitraum aus dem Unterricht genommen und im Förderunterricht gezielt unterstützt. Diese Strategien zeigen meistens Wirkung.

3. Bei einigen Schülern bleibt die Diskrepanz jedoch trotz der in Etappe 2 beschriebenen Interventionen bestehen. Diese werden für eine spezifische Einschätzung an Experten (z. B. Psychologen, Sprachpathologen) überwiesen. Sobald eine offizielle Einschätzung vorliegt, werden der Lehrerin bzw. dem Lehrer erzieherische Interventionen vorgeschlagen, und/oder die Schülerin bzw. der Schüler wird zum Förderunterricht aus dem Unterricht abgezogen und/oder nimmt an einem Sonderprogramm teil.

Durch die Umsetzung der Empfehlungen der Nachhilfelehrkräfte und der klinischen Mitarbeiter in den Schritten 2 und 3 haben viele Klassenlehrkräfte ihre Fähigkeiten ausgebaut, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterrichten.

Inklusion konkret: Schulentwicklung in Manitoba

Kehren wir nun zu Pats Schule zurück. Hier entschied das Personal, sich auf den Weg zu machen, um ein System der Leistungserbringung zu entwickeln, in dem die Bedürfnisse wirklich aller Schülerinnen und Schüler innerhalb der regulären Klassen erfüllt werden. Im Folgenden geht es um die Aktionen, die Überzeugungen und Verhaltensweisen dieser Schule im Laufe der Zeit und um ihre speziellen Erfahrungen mit der Schulreform im Bereich der Integration.

Pats Schule liegt in einem Teil von Winnipeg, der durch eine große soziale und kulturelle Vielfalt gekennzeichnet ist. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus allen Teilen der Welt; manche sind mit ihren Familien erst kürzlich nach Kanada eingewandert. Gleichzeitig sind über 20 Prozent der Schülerschaft kanadische Ureinwohner. Die Gegend gilt als eine der sozioökonomisch am stärksten benachteiligten der Stadt (Brownell et al. 2004). Die Eltern sind zum großen Teil arbeitslos oder unterbeschäftigt. In der Nachbarschaft der Schule wohnen viele Kinder, die von einem alleinerziehenden Elternteil, ihren Großeltern oder weitläufigen Verwandten aufgezogen werden. Ein beträchtlicher Teil der Schülerschaft kommt jeden Morgen ohne Frühstück in die Schule.

Von den Erwachsenen in der Gemeinde haben laut einer Studie von Brownell et al. (ebd.) nur etwa 37 Prozent einen Highschool-Abschluss – gegenüber 81 Prozent in Stadtteilen mit besserem sozioökonomischem Hintergrund. Daraus lässt sich schließen, dass mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Eltern haben, deren eigene Schulerfahrung problematisch war. Damit gehört die Vertrauensbildung zu den wichtigen Aufgaben der Schule. In der Vergangenheit wurden viele Kinder und Jugendliche wegen Verhaltensprob...

Table of contents

- Titel

- Impressum

- Vorwort

- Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen (Leseprobe)

- Familie. Bildung. Vielfalt. (Leseprobe)

- Kommunale Netzwerke für Kinder (Leseprobe)

- Chancen ermöglichen – Bildung stärken (Leseprobe)

- Integration gelingt durch faire Bildungschancen (Leseprobe)

- Integration braucht faire Bildungschancen (Leseprobe)

- Gemeinsam lernen – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule (Leseprobe)

- Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita (Leseprobe)

- Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland (Leseprobe)