![]()

Teil 1: Unternehmen als gesellschaftspolitischer Akteur – Analyse verantwortungsvollen Unternehmertums

Public Value – der Gemeinwohlbeitrag von Organisationen und Unternehmen

Timo Meynhardt

Was haben Google, Airbnb und Whatsapp gemeinsam? Alle drei stehen plakativ für innovative Geschäftsmodelle, die auf neue Weise in soziale Beziehungsgefüge eingreifen, Lebensverhältnisse verändern und damit auf gesellschaftliche Werte einwirken. Google treibt mit seinen Produkten und Dienstleistungen im Internet unsere kollektive Haltung zum Umgang mit Informationen und Datenschutz voran. Airbnb vermittelt weltweit private Unterkünfte und forciert eine Akzentverschiebung im Verhältnis von Privatheit und Kommerz. Der Messaging-Dienst Whatsapp ermöglicht bis dahin nicht gekannte Möglichkeiten des Austauschs in sozialen Gruppen. Auf den ersten Blick machen alle drei Unternehmen Angebote, die einen Vorteil im Alltag versprechen. Ihr Einfluss auf die Sozialverhältnisse ist dagegen nicht unmittelbar ersichtlich.

Worin jeweils die gesellschaftliche Dimension solcher und anderer Innovationen besteht, ist letztlich auch eine Frage nach dem Gemeinwohlbeitrag – dem Public Value. So verspricht Google, die Information der Welt für alle zugänglich zu machen, während Airbnb damit wirbt, weltweit ein Zuhause finden zu können. Auch Whatsapp ist mehr als ein cooler und günstiger Messaging-Dienst.

Ein Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft kann zwar vom Unternehmen intendiert, aber nur von der Gesellschaft selbst realisiert werden. Denn: Überall dort, wo das Gemeinwohl berührt wird, werden die Antworten in der Gesellschaft selbst entwickelt und können nicht von Unternehmensseite einseitig festgelegt werden. Führungskräfte in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft spüren oft schmerzhaft eine eigentlich alte Wahrheit, wonach der Empfänger einer Nachricht selbst entscheidet, wie er diese einordnet und bewertet – oder anders ausgedrückt: »perception is reality«. Public Value ist das Ergebnis individueller und kollektiver Bewertungsprozesse, durch die der Wert gemeinsam im Sinne einer Ko-Kreation geschaffen wird.

Eines ist sicher: Heute zählt in der Öffentlichkeit mit ihrer medialen Eigendynamik mehr denn je die Wahrnehmung und Interpretation der Tatsachen und Fakten. Erfolg und Misserfolg unternehmerischen Handelns hängen dann von nur vage kalkulierbaren gesellschaftlichen Prozessen der Meinungsbildung ab. Oft ist dabei schwer zu entscheiden, ob es sich in der Debatte um vermeintliche Objektivität oder trügerische Subjektivität handelt.

Neu ist gegenwärtig die Anfälligkeit für den Verlust von Ansehen und Vertrauen, der jede unternehmerische Tätigkeit beeinträchtigen kann. Dies ist sicher ein tieferer Grund für das gestiegene Bewusstsein für Legitimations- und Verantwortungsfragen in der Wirtschaft. Allein deshalb ist der Nachweis eines Gemeinwohlbeitrags (Public Value) für die Unternehmen von großem Interesse, denn der so legitimierte Unternehmenszweck begründet die gesellschaftliche Akzeptanz. Ohne diesen Rückhalt in der Bevölkerung wird ein Unternehmen nicht dauerhaft erfolgreich sein und nachhaltig wachsen können.

Allerdings greift eine solche Risikobetrachtung aus Unternehmenssicht deutlich zu kurz. Sie wird auch den Anstrengungen in vielen Unternehmen nicht gerecht, sich den großen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, diese unternehmerisch anzupacken und damit zu versuchen, zum Gemeinwohl beizutragen. Beispielhaft sei hier die Orientierung an ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsstandards genannt. Hinzu kommen die vielen Ansätze sozialen Unternehmertums, bei denen es ausdrücklich um einen Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen geht.

Eine Perspektive, in der sowohl die Logik der Risikominimierung bzw. Schadensvermeidung als auch die des gesellschaftlichen Wertbeitrags Platz finden, bietet der Public-Value-Ansatz. Dieser interpretiert den Public Value von Unternehmen, aber auch von öffentlichen Verwaltungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) als Wertschöpfung zum Gemeinwohl (Meynhardt 2009; 2015). Eine Fokussierung auf die Gemeinwohlverträglichkeit oder gar -förderlichkeit legen auch aktuelle Erhebungen nahe: Gemäß dem GemeinwohlAtlas Deutschland 2015 (www.gemeinwohlatlas.de) sind 85 Prozent der knapp 8.000 Befragten besorgt, dass dem Gemeinwohl zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Public Value – Wertschöpfung zum Gemeinwohl

Man wird die gesellschaftliche Funktion von Google, Airbnb und Whatsapp nicht verstehen, wenn man diese allein auf ihre ökonomische Bedeutung (Steuern, Abgaben und Arbeitsplätze) durchleuchtet, nach ihrer sozialen Verantwortung fragt oder die Unternehmen an Nachhaltigkeitskriterien misst. All dies ist wichtig, aber der gesellschaftliche Wert ist damit nicht hinreichend erfasst. Ja, die Unternehmen wären regelrecht unterbewertet. Dies gilt nicht nur für die drei genannten, sondern in je abgestufter Form für jede Organisation: vom kleinen Bäckerladen um die Ecke über den Mittelstand bis hin zum Weltkonzern.

Mit dieser Denkbewegung hin zu einer integrierten Sicht auf finanzielle und nicht finanzielle Wirkungsdimensionen wird die »gesellschaftliche Funktion« von Organisationen, wie sie der Vater des modernen Managements Peter Drucker (1973) formulierte, operationalisiert und für das Management handhabbar aufbereitet.

Dahinter steckt ein sozialtheoretisch-psychologisch fundierter Gedanke: Der einzelne Mensch verdichtet und abstrahiert seine Erfahrungen mit der sozialen Umwelt zu generalisierten Einstellungen über einzelne Situationen und Erfahrungen hinweg. Dabei entstehen Orientierungsgesichtspunkte für die eigene Lebensgestaltung in einem sozialen Kontext. Eine Gesellschaft wiederum ist nicht funktionsfähig, wenn ihre Mitglieder nicht eine das Gemeinwesen tragende Gemeinwohlidee ausbilden und sich in ihrer Lebenspraxis an dieser orientieren. Recht und Gesetz bilden dafür den gewachsenen Rahmen, in dem das Gemeinwohl artikuliert und geschützt wird. Dass es für Gemeinwohlbelange unterschiedliche Begriffe gibt, die Einzelaspekte herausheben, ist klar: Gemeinsinn, sozialer Frieden, kulturelle Identität usw. Beim Gemeinwohl handelt sich im Grunde in erster Linie um einen Mechanismus in großen Gruppen, ohne den menschliches Zusammenleben (Sozialität) nicht möglich ist.

Dass die Übersetzung dieses sozialtheoretischen Gedankens für die Praxis nutzbringend ist, zeigt die positive Aufnahme des Public-Value-Ansatzes im Organisationsalltag. Ein Grund dafür könnte der gewählte Ausgangspunkt sein: Die finanzielle Perspektive bleibt weiterhin bedeutsam, wird aber in erweiterte Wertbezüge eingebettet. Die Frage nach der Wertschaffung wird also umfassender gestellt und vor allem wird der soziale Kontext betont: Wertvoll ist das, was von der Gesellschaft als wertvoll erachtet wird. Public Value ist dann »geschöpft«, wenn Einstellungen gegenüber Institutionen so beeinflusst werden, dass einzelne Personen und Gruppen darin ihr Bild von einer funktionierenden Gesellschaft und damit dem Gemeinwohl bestätigt sehen bzw. dieses danach formen.

Public Value als Erfahrungskategorie

In dem hier vertretenen Public-Value-Ansatz erfolgt eine Annäherung an die gesellschaftliche Funktion einer Organisation über die Erfahrungen, die der einzelne Mensch in seinem sozialen Umfeld macht. Im Zentrum stehen die Bilder von gesellschaftlicher Wirklichkeit, Werten und Normen, welche sein Handeln als Bürger, Konsument, Wähler und nicht zuletzt als Arbeitnehmer beeinflussen.

Umgekehrt ist Public Value auch eine Leistung des Unternehmens oder der Organisation, die für den Einzelnen eine Ressource darstellt, also etwas, woraus er Sinn, Orientierung und im besten Fall Identität, Kraft und Energie ableiten kann. Public Value kann auch zerstört werden, wenn Organisationen in den Augen der Bevölkerung gesellschaftlichen Schaden anrichten und ihren Rückhalt riskieren. Kurzum: Public Value ist keine abstrakte Größe, die sich allein aus Zahlen, Daten und Fakten ableiten lässt, sondern eine psychische Realität (»perception is reality«). Aus sozialtheoretisch-psychologischer Sicht ist Public Value ein Phänomen, welches das Individuum mit der Gemeinschaft und Gesellschaft verbindet. Es geht also einmal um den Wert von (Ressource) und einmal um den Wert für (Beitrag) die Gesellschaft (Meynhardt 2015; 2009).

Der Ansatz beruht auf einem ganzheitlichen Menschenbild, offen für je andere Ausgestaltungsformen und Variationen von Grundbedürfnissen. Durch die Verbindung von Individuum und Kollektiv über den Gemeinwohlbegriff wird die in der Moderne so kompliziert gewordene Beziehung zwischen einem sich (vermeintlich) selbst gestaltenden und handlungsmächtigen Subjekt und einer zunehmend wenig überschaubaren und entfremdeten Gesellschaft thematisiert.

Die der Public-Value-Theorie innewohnende Zuspitzung auf die individuelle Erfahrung und Bewertung ist dabei nicht willkürlich an schwankenden Meinungen und sich schnell verändernden Präferenzen ausgerichtet. Sie bemisst das Handeln von Organisationen am Maßstab menschlicher Grundbedürfnisse. Die psychologische Theoriebildung gibt uns dazu vier Dimensionen an die Hand, die sich in einzelne Wertbereiche übersetzen lassen (Meynhardt 2009):

• Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle (instrumentell-utilitaristisch, Fokus auf den Nutzen)

• Bedürfnis nach Selbstwerterhalt und -steigerung (moralisch-ethisch, Fokus auf das Individuum)

• Bedürfnis nach positiven Beziehungen (politisch-sozial, Fokus auf die Gruppe)

• Bedürfnis nach Unlustvermeidung und Lustgewinn (hedonistisch-ästhetisch, Fokus auf positive Erfahrung)

Das schwer greifbare Gemeinwohl wird über menschliche Grundbedürfnisse mit der individuellen Erfahrung verbunden und so ins Lebensweltliche übersetzt. Damit erhält Gemeinwohl eine empirisch überprüfbare Basis und wird den Sonntagsreden, metaphysischen Übungen und abstrakten Gedankenspielen gegenübergestellt. Mehr soziale Bedürfniserfüllung = mehr Gemeinwohl – so die einfache Formel.

Gemeinwohlbeiträge von Unternehmen und Organisationen werden immer dann bemerkt, wenn die Erfahrung mit ihnen effektiv zu veränderten Wahrnehmungen dieser sozialen, das heißt auf die Erfahrung von Gemeinschaft und Gesellschaft gerichteten Bedürfnisse führt. Die Theorie lehrt uns auch, dass es individuelle Schwerpunktsetzungen und kulturelle Besonderheiten gibt. Nicht möglich ist hingegen eine in der »Natur« des Menschen begründbare Hierarchie der Werte.

Die Subjektivierung des Gemeinwohls bildet das Zentrum eines spezifischen Public-Value-Verständnisses: »Public Value wird erst dann geschaffen oder zerstört, wenn das individuelle Erleben und Verhalten von Personen und Gruppen so beeinflusst wird, dass dies stabilisierend oder destabilisierend auf Bewertungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das Gemeinschaftserleben und die Selbstbestimmung des Einzelnen im gesellschaftlichen Umfeld wirkt« (Meynhardt 2008: 462).

Unter diesem Aspekt ist jede Organisation mit ihren Produkten und Dienstleistungen, aber auch mit ihrem Auftreten an der »Gemeinschaft« und »Gesellschaft« (Tönnies 1935/2005) beteiligt. Sie schafft (oder vernichtet) Werte für die Gesellschaft, indem die Beteiligten durch ihr Handeln die soziale Realität gestalten und Lebensverhältnisse verändern.

Hierzu gehört neben dem finanziell-ökonomischen Beitrag der gewollte oder ungewollte Einfluss auf nicht ökonomische Werte der Gesellschaft. Unternehmen und Organisationen sind eben nicht nur Spiegelbild der Gesellschaft, sondern sie »machen« Gesellschaft und helfen aktiv mit, diese zu produzieren und zu reproduzieren. Dieser positive Wertbeitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft, der im unternehmerischen Kerngeschäft geleistet wird, ist jedoch vielen Organisationen heute nicht bekannt und wird daher bisher nicht systematisch bewirtschaftet.

Während öffentliche Verwaltungen einen gesetzlichen Auftrag haben, sich am Gemeinwohl auszurichten, wird Public Value als Wertschöpfung zum Gemeinwohl auch für Unternehmen immer wichtiger. Veränderte Erwartungen der Kundinnen und Kunden, komplexere Wertschöpfungsketten oder auch nur die Aufmerksamkeit in den Medien erfordern eine intensivere Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Umfeld (Meynhardt, Gomez und Schweizer 2014). »Gesellschaft« steht also mehr denn je auf der Tagesordnung der Wirtschaftsakteure. Zudem merken nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmen: Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Die Einhaltung von Recht und Gesetz, heute insbesondere auch der Compliance-Anforderungen, schützt noch längst nicht vor Reputations- oder Vertrauensverlust. Peter Drucker ging sogar so weit, den Beitrag zur Gesellschaft zur eigentlichen Legitimationsgrundlage für freies Unternehmertum zu erheben (1973: 41).

Gemeinwohl bzw. Public Value wird als gesellschaftliche Erfahrungskategorie gefasst, die die Qualität der Beziehung des Einzelnen zu seinem sozialen Umfeld beschreibt. Damit einher geht eine wichtige Folgerung: Es ist nicht in erster Linie entscheidend, ob eine Leistung privatwirtschaftlich, staatlich oder zivilgesellschaftlich erbracht wird, sondern ob ein in Frage stehender Public Value in den Augen der Bevölkerung erzeugt wird oder nicht. Diese Impact-Orientierung ist folgenschwer: Gemäß dem Ansatz »Public Value is what the public values« sind unterschiedlichste Organisations- und Geschäftsmodelle zu rechtfertigen, die vorhandene Sektorengrenzen sprengen bzw. auch ein Argument für neue institutionelle Arrangements liefern.

Public Value und Managementparadigmen

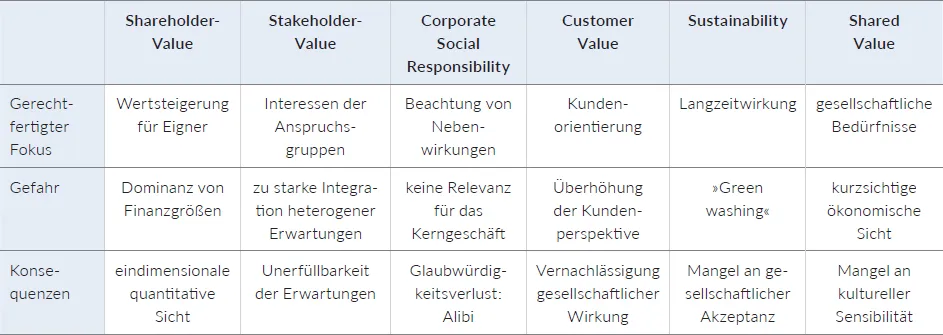

In der Managementlehre werden Legitimationsfragen immer wieder anhand von Managementparadigmen beantwortet. Wie die Praxis zeigt, können auch diese nicht einfach durchgedrückt werden, sondern sie unterliegen selbst der Veränderung. So ist der Shareholder-Value in den vergangenen Jahren stärker in die Kritik geraten, wie auch heute Ansätze der Corporate Social Responsibility (CSR) in den Unternehmen auf den Prüfstand gestellt werden. Managementparadigmen kommen und gehen jedoch nicht beliebig. Sie müssen sich vor dem Gemeinwohl bewähren. Die Akzentsetzung spiegelt jeweils die gesellschaftlichen Erwartungen, die sich aus den menschlichen Grundbedürfnissen speisen. In Tabelle 1 sind sechs Sichtweisen auf Unternehmen mit dem jeweiligen Fokus, den Gefahren und Konsequenzen zusammengestellt.

Tabelle 1: Sechs Managementparadigmen

Keine der sechs Sichtweisen kann von sich aus Legitimität beanspruchen, sondern diese ergibt sich aus der kollektiv zugeschriebenen Gemeinwohlzuträglichkeit. Mit dem Public-Value-Gedanken verbindet sich demnach die Idee, Organisationen und ihr Handeln wieder stärker auf die Konsequenzen für die Wahrnehmung in der Gesellschaft zu hinterfragen.

Der Ansatz postuliert kein neues Paradigma, sondern setzt darauf, dass sich die tatsächliche Wertschöpfung einer Organisation aus...