![]()

1. Die Sozialdemokratie verliert Macht und Ansehen

1.1 Der scheinbar unaufhaltsame Abstieg

Die Sozialdemokratie profitierte einst von der vollen Entfaltung des „industriellen Zeitalters“. Sie hat offenbar Schwierigkeiten, auch im „postindustriellem Zeitalter“ attraktiv zu bleiben.

Emporgetragen vom sozialen Aufstieg der Industriearbeiter und in Einklang mit einem durch das rasche Wachsen von Wohlstand gefestigten Zukunftsglauben, stand die Sozialdemokratie vor vierzig Jahren am Gipfel ihrer Macht. Damals – in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts – schien die Selbstsicherheit der Sozialdemokratie auch wohl begründet. Die Wirtschaft war in dem vorhergegangenen Vierteljahrhundert rasch gewachsen. Dieses Wachstum war der Entfaltung der Industrie geschuldet. Die damals reicheren Staaten nannten sich demnach auch „Industrie-Staaten“. Sie unterstrichen damit die weit verbreitete Meinung, dass es ihr industrielles Potential war, welches sie von den ärmeren Staaten der Welt1 abhob. Mit diesem Prestige der industriellen Produktion und mit diesem Aufschwung der gesamten Nachkriegswirtschaft verband sich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein der Industriearbeiter. Sie bildeten die „Kernschicht“ der Sozialdemokratie und waren deren verlässlichste Wähler.

Dank des schnellen Wachstums der Wirtschaft2 war der Wohlstand so rasch gestiegen, dass man daraus neben persönlichem Konsum und Investitionen unschwer auch die Tätigkeit des Staates und insbesondere staatliche Sozialmaßnahmen finanzieren konnte. Die Einkommensunterschiede waren relativ gering und die gesellschaftliche Solidarität demnach noch dicht. Der Staat, der einen durch die harten Kriegs- und Nachkriegsjahre gesteuert hatte, war geachtet. Die Behauptung, dass man das eigene Wohlbefinden nur durch ein Zurückstutzen des Staates steigern könnte, hätte damals nur wenig Zustimmung gefunden.

Ein „sozialdemokratischer Diskurs“ bestimmte allenthalben die Politik. Selbst konservative Parteien bekannten sich zu den sozialen Aufgaben des Staates. Ein ähnliches Bekenntnis kam damals in den USA von der dortigen linkeren Partei – den „Demokraten“. Ihr Präsident Lyndon Johnson hatte in dem von ihm erklärten „Krieg gegen die Armut“ die staatlichen Sozialausgaben stark ausgeweitet. Weltweit war die Währungs- und Finanzpolitik im Sinne des „Keynesianismus“ dadurch „links“, dass sie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steuerte und auf möglichst hohem Niveau hielt.

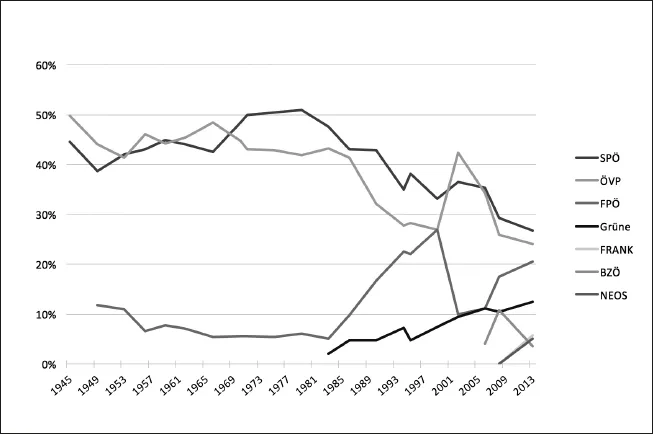

Kurzum – es war das ein sozialdemokratisches Zeitalter und die Sozialdemokratie stand am Gipfel ihrer Macht. In Österreich erzielte sie im Jahre 1979 mit 51 Prozent der abgegebenen Stimmen den bis dahin größten Wahlerfolg ihrer Geschichte. Das war aber auch der Wendepunkt. Von dort aus ging es bergab – sowohl in den Wahlen wie auch in der Organisationsdichte und Prägekraft der Partei.

Abb. 1 – Ergebnisse der Nationalratswahlen der 2. Republik Österreich

Quelle: Privatarchiv Thomas Nowotny

Die Entwicklungen seither scheinen die Vorhersagen Ralf Dahrendorfs über das herandämmernde „Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts“3 zu bestätigen.

Dennoch und trotz des nach 1979 andauernden Machtverlustes blieb die Sozialdemokratie in Österreichs weiterhin die stärkste politische Partei. In ihrem letzten Programm aus dem Jahre 1998 ließ sie sich sogar noch zur selbstgefälligen Feststellung verleiten, dass „die Sozialdemokratie zur größten politischen Kraft in Europa aufgestiegen ist“.

Diese Behauptung lässt sich heute nicht wiederholen. Überall in Europa ist die Sozialdemokratie auf dem Rückzug. Die skandinavischen Sozialdemokraten haben trotz ihrer erfolgreichen Sozial- und Wirtschaftspolitik laufend an Einfluss verloren. Die stolzen französischen Sozialisten sind hinter den Konservativen und den National-Populisten auf den dritten Platz zurückgefallen. In den neuen östlichen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist die Sozialdemokratie weitgehend verkümmert. Stark geschwächt ist sie auch in den südlichen Staaten der Union.

Der Niedergang in Österreich war dramatisch. Der 51-prozentige Anteil an Wählerstimmen, den sich die SPÖ im Jahre 1979 noch zurechnen konnte, ist in den Wahlen des Jahres 2013 auf die Hälfte geschrumpft. Die Anzahl der Parteimitglieder hat sich von einem Höchststand von 721.000 auf 243.000, also auf ein Drittel verringert4.

In Reaktion auf diesen Niedergang wollte man ihm durch eine Anpassung an den von Konsumstreben und Egozentrik bestimmten Zeitgeist entgegenwirken. Man meinte, das durch eine Preisgabe traditionell „linker“ politischer Ziele tun zu können. In einigen seiner wichtigsten Passagen dokumentiert das Parteiprogramm aus dem Jahre 1998 dieses Abrücken von einst zentralen Forderungen der Sozialdemokratie.

________________

![]()

2. Statt Gestaltungswillen: Taktische Anpassung an Bestehendes

2.1 Das SPÖ Parteiprogramm 1998 – die SPÖ will nicht länger eine linke Partei sein

Einige Kernaussagen aus dem SPÖ Programm des Jahres 1998 belegen die versuchte Anpassung an einen durch Egoismus bestimmten Zeitgeist und die damit einhergehende Preisgabe einst zentraler politischer Forderungen

a) Im Paragraph mit der Überschrift „Gleichheit“ findet sich im Parteiprogramm der SPÖ aus dem Jahre 1998 folgende Feststellung: Wir wollen für alle Menschen Chancengleichheit … unabhängig von ihren … Einkommen“.

Gegen diese Forderung lässt sich wohl nichts einwenden, außer dass sie nicht weit genug geht. Unterschiede im Einkommen und Vermögen schaffen nämlich so große Unterschiede in Entfaltungsmöglichkeiten, dass diese durch nachfolgende Maßnahmen nicht korrigiert werden können. Das ist nicht eine bloß theoretische Vermutung. Das bestätigt auch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Trotz staatlicher Maßnahmen zur Herbeiführung von Chancengleichheit hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich fast überall geweitet. Gleichzeitig wurde es für jene am unteren Ende der Einkommenspyramide schwerer, nach oben zu gelangen.

Allenthalben hat man versucht, dieser Abriegelung des sozialen Aufstiegs entgegenzuwirken – etwa durch Stipendien, welche jungen Menschen aus ärmeren Schichten den Zugang zur Universität ebnen sollten. Aber auch bloße Chancengleichheit hat man dadurch nicht hergestellt. Die kann es nur geben, wenn es zugleich auch ein höheres Maß an Gleichheit in der Verteilung von Einkommen und Vermögen gibt. Die Sozialdemokratie müsste eine solche effektive Gleichheit ebenso nachdrücklich einfordern, wie sie es früher und durch die längste Zeit ihrer Geschichte getan hat und bevor sie dieses Ziel aus politischem Opportunismus und der Furcht aufgegeben hat, als „Gleichmacher“ gebrandmarkt zu werden. Seither will sie mehr Gerechtigkeit auf einfachere Weise und sozusagen unter Anwendung homöopathischer Medizin erreichen. Gleichheit könne man auch schon dadurch schaffen, dass man Menschen die Hindernisse auf dem „Weg nach oben“ beseitigt. Gerade die Erfahrung der letzten Jahrzehnte lehrt jedoch: Trotz des Bemühens um Herstellung von „Chancengleichheit“ werden aus Tellerwäschern selten Millionäre. In der schon weit, seit 40 Jahren, zurückliegenden Zeit von überaus raschem Wirtschaftswachstum und sehr tiefgreifendem gesellschaftlichem Wandel mag man der Hoffnung erlegen sein, dass dieses Ziel der Einebnung gesellschaftlicher Unterschiede dadurch erreichbar wäre, dass man eine natürliche Dynamik walten lässt und alles beseitigt, was ihr entgegensteht und dadurch den „Aufstieg der Arbeiterklasse“ behindert. Diese Hoffnung beziehungsweise Illusion durchtränkte dann auch noch das SPÖ-Programm aus dem Jahre 1989, obwohl sich die Umstände damals bereits völlig gewandelt hatten und sich der „Aufstieg der Arbeiterklasse“ bereits in deren Abstieg verkehrt hatte. Der Ruf nach bloßer „Chancengleichheit“ lenkt aber nicht bloß vom Ziel ab, dieser Dynamik steigender Ungleichheit und Ent-Solidarisierung entgegenzuwirken. Das Schlagwort impliziert nämlich auch die Vorstellung, dass eine „leistungsgerechte“ Gesellschaft notwendiger Weise eine hierarchische ist und sein muss. Man könne es Menschen leichter machen, auf dieser hierarchischen Leiter nach oben zu klimmen, aber daran, dass es ein „Oben“ und „Unten“ gibt, daran könne man auch dann nichts ändern, wenn sich die Abstände zwischen den Sprossen dieser Leiter weiten (siehe dazu ausführlich der Abschnitt 5.3).

b) „Ungezügelte Märkte lassen … gefährliche Kapitalakkumulation und neue Monopole entstehen“ (Paragraph II/2.3). Diese Formulierung im Parteiprogramm kann man unterschiedlich interpretieren. Sie kann entweder als Aufforderung an die Politik verstanden werden, den Märkten einen Rahmen zu setzen. Das wäre eine Feststellung von fortdauernder Gültigkeit. Man kann den Passus aber auch anders und dahingehend verstehen, dass es im Verhältnis zu den Märkten die ausschließliche Funktion des Staates sein sollte, auf diesen Märkten für freie Konkurrenz zu sorgen und durch gesetzliche Vorgaben das Entstehen von Monopolen, Oligopolen und Kartellen zu verhindern. Würde das geschehen, dann käme es auf den Märkten auch zu keinen die Wirtschaft und das soziale Gefüge belastenden Verzerrungen.

Falls diese zweite Interpretation die Absicht hinter dem Text besser erfasst, dann würde die Sozialdemokratie damit Leitbilder des konservativen „Ordo-Liberalismus“ übernehmen. Dieser erachtet es ja auch als die hauptsächliche Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass auf den Märkten die Konkurrenz frei und unbehindert ist. Der „Ordo-Liberalismus“ stellt diese Forderung gestützt auf die Ansicht, dass eine solche dann freie und durch den Staat freigemachte Konkurrenz das Entstehen von ungerechtfertigten „Rentengewinnen“ und damit eine ungerechtfertigte Anhäufung von Kapital unterbindet.

Die bisherige Entwicklung zeigt, dass dies nicht zutrifft. Denn staatliche Gesetze und Behörden können nicht verhindern, dass es zu einer Anhäufung von Kapital in den Händen jener wenigen kommt, ...