![]()

Klaus Maiwald

Von Menschen und Meisen

Umgang mit Sachtexten am Beispiel eines Zeitungsartikels

Ausgehend von einer Prüfungsaufgabe in der LehrerInnenausbildung zu einem Zeitungstext wird gezeigt, dass (deutsch-)unterrichtliche Arbeit mit Sachtexten zuvorderst auf Textverstehen zielen sollte und ein differenziertes Leseverständnis der Lehrperson voraussetzt. Am Textbeispiel werden eine Sachanalyse und Überlegungen zum Textverstehen entwickelt. Allgemeine Überlegungen zur Unterstützung des Textverstehens und zur Textwahl münden in didaktischmethodische Aktivitäten, die Textverstehen als mentale Modellbildung anzielen und größere thematische und integrative Lernzusammenhänge konturieren. Im vielfältigen Textspektrum und im Schreiben zu/von Sachtexten zeigen sich Erweiterungen des (lese-)didaktischen Aufgabenfeldes. Zum Abschluss werden die fachspezifischen Aufgaben des Deutschunterrichts im Umgang mit Sachtexten bilanziert.

Ausgangspunkt und Anliegen

Vor mir liegen Examensarbeiten zum Thema Sach- und Gebrauchstexte lesen, verstehen und beurteilen [als] Aufgabenbereich des Deutschunterrichts. Das Textbeispiel ist ein Artikel aus einer bayerisch-schwäbischen Regionalzeitung (vom 5. 12. 2014, S. 1; siehe Abb. 1). Die Aufgabenstellung verlangt, a) unter Bezug auf den Text zu definieren, was Sach- und Gebrauchstexte sind, b) ein didaktisch-methodisches Konzept für den Umgang mit dem Text im Deutschunterricht zu entwerfen und c) kurz die Eignung des Textes für den Deutschunterricht zu bewerten.

Schwächere Bearbeitungen leiden zumeist an einer mangelhaften sachanalytischen Texterfassung und in der Folge an einer unzureichenden (deutsch-)didaktischen Fokussierung auf das Lesen, Verstehen und Beurteilen des Textes. So können die BearbeiterInnen zwar einschlägige Funktionen von Sachtexten benennen, schreiben diesem Beispiel aber fälschlich eine Appellfunktion zu. Sie empfehlen Lesestrategien wie das Unterstreichen oder das Einfügen von Zwischenüberschriften, ohne selbst nennenswerte oder irgendwelche Spuren im Text hinterlassen zu haben. Sie schlagen textferne bis abwegige Aktivitäten vor – vom Umschreiben des Textes aus Meisensicht über das Malen von Meisenbildern bis hin zum fächerübergreifenden Bau eines Futterkastens.

Abb. 1: | Zeitungstext Traditionsliebende Meisen – aufbereitet und original (Schuster 2014) |

Gegen derlei sachanalytische und didaktische Textferne stelle ich die wenig originelle, offenbar aber nicht selbstverständliche Annahme, dass (deutsch-)unterrichtliche Arbeit mit Sachtexten primär auf Textverstehen als mentale Modellbildung zu zielen hat und dass dies wiederum ein differenziertes Leseverständnis der Lehrperson voraussetzt.

1. Unterrichtsvorbereitende Schritte

1.1 Sachanalyse

Die folgende Analyse orientiert sich an textlinguistischen Kriterien wie Textthema, thematische Entfaltung, Textfunktionen, sprachliche Gestaltung (Lexik, Syntax) und Layout. Die strukturellen Befunde werden jeweils auf den situativen Kontext und die kommunikative Funktion des Zeitungsartikels bezogen.

Das Thema als Kern des Textinhaltes (vgl. Brinker/Cölfen/Papert 2014, S. 53) ist eine von Wissenschaftlern der Universität Oxford in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie über Kohlmeisen. Die Forscher fanden heraus, dass die Tiere erlernte Verhaltensweisen an Artgenossen weitergeben. Damit sei der Nachweis erbracht, dass »neben Primaten auch Wildtiere kulturell geprägt seien« (Z. 10 f.) bzw. »komplexes Kulturverhalten« zeigen (Z. 23 f.).

Auffällig ist, dass die thematische Struktur des Textes nicht der sachlogischen Struktur entspricht. Zum einen beginnt der Text mit zwei für den eigentlichen Inhalt irrelevanten Teilthemen: einer Anspielung auf die Redewendung »eine Meise haben« sowie einem Hinweis auf die Präsenz der Vögel im heimischen Garten »besonders jetzt im Winter« (Z. 1 ff.). Zum anderen entspricht die Anordnung des Textes nicht der Abfolge des Berichteten: In Absatz 2 wird bereits das wesentliche Ergebnis der Studie bzw. ihre Publikation in Nature berichtet; in Absatz 3 setzt dagegen eine durch das Plusquamperfekt markierte Rückblende auf die vorangehende Durchführung an: »Für ihre Forschung hatten die Biologen [...] Bereits nach wenigen Wochen hatten sich [...].« (Z. 13 ff., 19 f.) Auch erscheint der Kernbefund der Studie an vier verschiedenen Stellen des Textes:

• Unterüberschrift: »Die Wildvögel [Meisen] geben Verhaltensweisen an Artgenossen weiter«

• »sind die Wildvögel nämlich weit intelligenter als bislang vermutet« (Z. 4 f.)

• »dass [...] auch Wildtiere kulturell geprägt seien [...]« (Z. 10 f.)

• »dass komplexes Kulturverhalten unter wesentlich mehr Tiergruppen verbreitet ist als angenommen« (Z. 23 f.)

Funktional erklärbar wären diese Struktureigenschaften mit dem Bestreben eines Zeitungstextes, für eilige oder wenig ausdauernde LeserInnen das Wesentliche zu Beginn abzuhandeln bzw. für ein (Laien-)Publikum verständniserleichternde Redundanzen zu schaffen. Gleichzeitig ermöglicht das für journalistische Texte charakteristische Baukasten-Prinzip einfache und rasche Textkürzungen. (Im Extremfall könnte man nicht nur den dritten und vierten, sondern auch den einleitenden Absatz weglassen.)

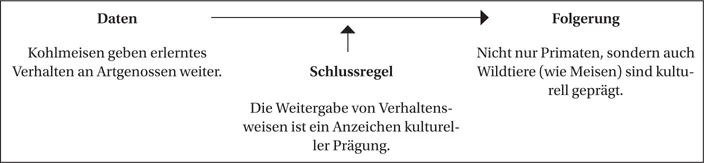

Die Entfaltung des Themas ist insofern deskriptiv, als der Forschungsvorgang beschrieben und dabei durch Temporalangaben präzisiert wird: »Nach viertägigem Training [...] nach wenigen Wochen [...] Auch ein Jahr später« (Z. 15, 19, 21). In der Bewertung als intelligentes Kulturverhalten steckt wiederum eine argumentative Themenentfaltung, bei der aus Daten mit Hilfe einer Schlussregel eine Folgerung gezogen wird:

Abb. 2: | Argumentative Themenentfaltung |

Neben der deskriptiven und der argumentativen tritt in Sachtexten die explikative Themenentfaltung auf, bei der Zusammenhänge erklärt werden (z. B.: Warum stranden Wale? vgl. Maiwald 2013b, S. 717 ff.). Der vorliegende Text enthält keine explikativen Anteile, spielt aber die für Sachtexte eher unübliche narrative Themenentfaltung an. Erzählen ist die Vergegenwärtigung eines vergangenen Geschehens, bei dem ein Ausgangszustand durch eine interessante Komplikation gestört wird. Der Text deutet so etwas an: »Wer die Vögel des Öfteren zu Besuch hat, kann womöglich schon bald Erstaunliches beobachten« (Z. 2 f.), er führt damit jedoch doppelt in die Irre: Erstens folgt keine Erzählung, zweitens kann im heimischen Garten das von den Forschern Herausgefundene sicher nicht beobachtet werden.1

Nach einem grundlegenden Definitionskriterium und in Abgrenzung zu literarischen/poetischen Texten referieren Sachtexte auf Gegenstände bzw. Themen aus der sozialen Wirklichkeit: die Aufbauanleitung für ein Regal, die Internetseite der Bahn AG, Das Kapital von Karl Marx oder Die Traumdeutung von Sigmund Freud.2 Entsprechend dieser Referenz auf die Wirklichkeit weisen Sachtexte einschlägige Textfunktionen auf, nach denen sie auch klassifizierbar sind. Sie informieren (z. B. Wegbeschreibung, Zeitungsmeldung), sie instruieren (Gebrauchsanweisung), sie appellieren (Aufrufe, Bettelbriefe), sie verpflichten zu etwas (Verträge), sie bewirken (Zeugnis, Testament, Vollmacht) (vgl. Baurmann 2009, S. 44 ff. bzw. die »textuellen Grundfunktionen« nach Brinker/Cölfen/Papert 2014, S. 101 ff.). Eher untypisch für Sachtexte sind unterhaltende, emotionale, expressive, ästhetische Funktionen, wie sie Romanen, Tagebüchern oder Gedichten zukommen.

Der vorliegende Text ist eindeutig informierender Natur, nirgendwo gibt er eine Anweisung oder spricht er einen Appell aus. Die einleitende Anspielung auf die Redewendung eine Meise haben und der Hinweis auf baldige erstaunliche Beobachtungen im Garten setzen jedoch durchaus Unterhaltungs- bzw. Spannungsakzente. Diese sind für das Thema und die Informationsfunktion irrelevant, machen den Text für die (Laien-)Leserschaft einer Tageszeitung aber ansprechender.

Mit einer Haupt- und einer Unterüberschrift, der Angabe eines Ortes und der Autorin sowie mit dem Spalten-Layout weist der Text typische formale Merkmale eines Zeitungstextes auf. Etwas verblüffend ist die Platzierung auf der Titelseite, normalerweise findet sich derlei in Rubriken wie Vermischtes oder Aus aller Welt.

Typisch für einen (populär-)wissenschaftlichen Text weist »Traditionsliebende Meisen« ein domänenspezifisches Fachvokabular auf, etwa »Artgenossen«, »Primaten«, »Kohlmeisenpopulationen der Art Parus major«, »komplexes Kulturverhalten« (Z. 8, 10, 13 f., 23 f.). Wenig passend hierzu und wohl ebenso als Leseanreiz erscheint in der Hauptüberschrift das Attribut »traditionsliebend«. Wenn Tiere konditioniertes Verhalten zum Öffnen einer Futterbox weitergeben, so ist das noch keine Tradition und keine Liebe. »Traditionsliebend« ist jedoch anschaulicher und – auf Meisen bezogen – provokanter als etwa »kulturell geprägt«. Wiederum typisch für (populär-)wissenschaftliches Schreiben werden referierte Aussagen durch den Konjunktiv I als solche markiert (Z. 10, 23) bzw. modalisiert: »Wie [...] Forscher jetzt herausgefunden haben wollen« (Z. 3 f.).

Texte lassen sich prototypisch definieren als »begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert« (Brinker/Cölfen/Papert 2014, S. 17). Kohärenz als konzeptioneller Zusammenhang eines Textes entsteht einmal durch »Einheitlichkeit des Textgegenstandes« (ebd., S. 45) und durch stringente Entfaltung eines Textthemas. Sie entsteht aber auch grammatisch durch Wiederaufnahme bestimmter Elemente (Rekurrenz) und durch Verknüpfung (Konnexion) (vgl. Adamzik 2004, S. 140). Der vorliegende Text ist stark von expliziten Wiederaufnahmen geprägt, die das Verständnis erleichtern können. So werden die im Titel genannten traditionsliebenden Meisen mehrfach aufgenommen, als »die Vögel«, »die Wildvögel«, »Kohlmeisen«, »fünf englische Kohlmeisenpopulationen«, »knapp 100 Gruppenmitglieder« (Z. 2, 4, 7, 13, 20, 21). Explizite Wiederaufnahme liegt auch in der referenzidentischen Reihe »britische Forscher«, »Wissenschaftler von der Universität Oxford«, »die Forscher«, »die Biologen«, »die Forscher« (2 x) (Z. 3, 7, 11, 13, 23) vor.

Fazit: Der in der Realität existierende Gegenstand weist »...