- 196 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

About this book

Unter dem Druck von Tagesgeschäft und Terminen gehen die "weichen Faktoren" oft in Vergessenheit. Diese Vernachlässigung wirkt sich auf den Alltag von Führungskräften fatal aus: Projekte scheitern, Managementsysteme funktionieren nicht, Veränderungen werden nicht umgesetzt, Budgets werden überschritten und Ziele nicht erreicht.Dieses Buch wendet sich an Führungskräfte, die ihre Effizienz erhöhen wollen. Es legt dar, wie durch die Errichtung einer auf Leistung und Vertrauen aufbauenden Unternehmens-, Führungs- und Beziehungskultur der persönliche Wirkungsgrad und die Zielerreichung steigen.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Business Energy by Yorck von Prohaska in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Management. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Kapitel 1 |

|

Das Business Energy-Modell |

Das Business Energy-Modell veranschaulicht Wirkungszusammenhänge

Also, los geht’s. Skier aufs Dach, Scheibe enteisen, Motor anlassen, Gang rein und irgendwie die verschneite Straße hinaufkommen. Der Motor heult auf, die Reifen drehen durch, und langsam setzt sich das Auto in Bewegung. Geht doch! Die Geschwindigkeit niedrig, die Tourenzahl hoch, der Benzinverbrauch immens, der Schlupf der Hinterräder gewaltig, aber wir kommen vorwärts. Ich liebe Analogien!

Da sind eine Menge Energien im Spiel: Kinetische Energie, thermische Energie, Reibungsenergie etc. Und Reibungsverluste. Reibungsverluste sind Energien, die zwar aufgewendet werden, aber nicht für die Schubkraft zur Verfügung stehen. Unproduktive Energien, die einfach verpuffen. Wie im Unternehmen!

Wie zahlreich sind die Firmen, denen es wie einem Auto auf verschneiter Bergstraße ergeht? Das Ergebnis und die Schubkraft sind gering, aber der Aufwand, der dafür betrieben wird, ist gewaltig. Wenn es dem Auto gelingt, auf griffigen Untergrund zu gelangen, verbessert sich das Verhältnis von eingesetzten Mitteln zum Ergebnis, dem Vortrieb, schlagartig, die Effizienz steigt. Was aber muss das Unternehmen tun, um sein Input-Output-Verhältnis zu verbessern?

Ich werde für die Darstellung von Effizienz und Ineffizienz im Unternehmen mich eines Begriffs aus der Physik bedienen und gewisse Phänomene unter dem Aspekt eingesetzter Energien betrachten. Schaut man die Dinge einmal in dieser Weise an, so ergeben sich Blickwinkel, die mit einer gewissen Leichtigkeit Erkenntnisse ermöglichen, die ansonsten vielleicht ausbleiben. Um eine Abgrenzung zur physikalischen Energie zu erhalten, verwende ich für unsere Betrachtungen die Bezeichnung »Business Energy«.

Klären wir zunächst ein paar Begriffe: Energie ist in der Physik die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Das lässt sich für uns verwenden: Der Mensch setzt seine geistige und körperliche Fähigkeit ein, um damit seine Arbeit zu tun. Er wendet also Energie auf, um seine Aufgaben zu erfüllen und seine Ziele zu erreichen. Die Energie, die er einsetzt, fließt in seine Leistung ein. Die Leistung ist in diesem Sinne das Ergebnis des Energieeinsatzes. Das Unternehmen wiederum setzt die individuellen Energien der Mitarbeiter ein, um seine eigene Leistung, die Unternehmensleistung, zu erstellen.

In der Physik gibt es eine Kennzahl, die das Verhältnis von eingesetzter zu umgesetzter Energie bemisst: den Wirkungsgrad. Es geht um die Fragestellung, wie viel der aufgewendeten Energie effektiv in die erstellte Leistung einfließt, oder anders gesagt: für die Leistungserstellung zur Verfügung steht. Wenn die aufgewendete Energie ohne Verluste in die erstellte Leistung einfließt, dann ist der Wirkungsgrad gleich eins beziehungsweise hundert Prozent.

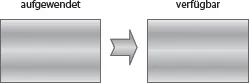

Für unsere Betrachtungen macht es Sinn, zwischen zwei Energiepaketen zu unterscheiden, nämlich der vom Unternehmen aufgewendeten Energie auf der einen Seite und der effektiv für die Leistungserstellung verfügbaren Energie auf der anderen Seite. Wenn der Wirkungsgrad 1 (bzw. 100 Prozent) ist, sind dies, bildlich dargestellt, zwei Energiepakete, die sich in ihrer Größe entsprechen:

Grafik 1: Die eingesetzte Energie steht verlustfrei für die Leistungserbringung zur Verfügung. Aufgewendete und verfügbare Energiemenge entsprechen sich. Der Wirkungsgrad ist 1.

Als aufgewendete Energie bezeichnen wir hier diejenige Energiemenge, die die Mitarbeitenden dem Unternehmen gemäß Arbeitsvertrag »schulden«. Das Unternehmen kauft gewissermaßen bei den Mitarbeitern die Energiemenge ein, welche diese während acht Stunden pro Tag an das Unternehmen abgeben. Als – aus Unternehmenssicht betrachtet – verfügbare Energie ist dann derjenige Teil der eingekauften Energiemenge zu bezeichnen, der effektiv in die Leistungserstellung einfließt. Im Idealfall entsprechen sich aufgewendete und verfügbare Energiemenge.

Die Energien, um die es hier geht, sind die Leistungskräfte der Menschen. Die Energie, die der Ingenieur braucht, um eine Maschine zu konstruieren, die Energie, die der Finanzchef braucht, um die Finanzierung für eine Produktionserweiterung sicherzustellen, die Energie, die der Manager braucht, um am Montagmorgen mit seinen Mitarbeitern die Postbesprechung abzuhalten. Alles Energien also, die die Menschen im Unternehmen brauchen, um fokussiert und konzentriert ihre Aufgaben zu erledigen, welche in der Summe das Unternehmen zum wirtschaftlichen Erfolg führen.

Machen wir ein Beispiel: Eine Marketingagentur wird von einem Kunden beauftragt, eine Werbekampagne zu lancieren. Also macht sich ein Mitarbeiter der Agentur daran, ein Konzept zu erstellen. Zunächst verabredet er einen Termin mit dem Kunden, um genau zu erfassen, worum es dem Auftraggeber geht. Später zieht er sich in sein Büro zurück, um mit Elan und Konzentration eine kreative, neuartige Kampagne zu entwerfen. Den Entwurf präsentiert er intern ein paar Kollegen, um deren Eindrücke zu erfahren. Ein paar der Anregungen greift er auf und arbeitet sie in sein Konzept ein. Dann setzt er sich mit dem Grafiker und einer Texterin zusammen, um konkrete Entwürfe erstellen zu lassen. Wenn nach wenigen Tagen alles ausgearbeitet ist, gibt es eine Präsentation in der Agentur. Nun gilt es noch ein paar Korrekturen einzuarbeiten, dann geht es zur Vorstellung des Konzeptes zum Kunden.

Um all dies zu tun, ist eine Menge Energie einzusetzen. Die Kreativität zum Beispiel, die von allen Beteiligten aufzubringen ist, um etwas Neuartiges und Erfolgreiches zu erschaffen. Die geistige Konzentration, um in Gesprächen und Sitzungen die eigenen Gedanken zu äußern und die Ideen und Einwendungen der Gesprächspartner richtig einzuordnen. Die Sorgfalt, die bei der Ausarbeitung für die Qualität der Texte und Grafiken notwendig ist. Die Überzeugungskraft, die benötigt wird, um bei den Präsentationen das Publikum mitreißen zu können.

Wenn alles rundläuft, können alle Beteiligten ihre Energie fokussiert in die Aufgabe einbringen und effizient ein hochwertiges Resultat erzielen. Wie sieht es aber aus, wenn Ablenkung, Störung, Überlastung und dergleichen in die Arbeit eingreifen? Wenn beispielsweise in der Besprechung mit dem Grafiker dieser dreimal durch einen anderen Projektleiter unterbrochen wird, weil der findet, dass sein Projekt das wichtigere sei und er deshalb stören und Druck auf den Grafiker ausüben dürfe? Wenn die Texterin ständig abgelenkt wird, weil ihre Bürokollegin lautstark telefoniert und trotz Bitten und Ermahnungen einfach keine Rücksicht nehmen will? Wenn der Projektleiter diese Aufgabe stemmen muss, obwohl er bereits mit anderen Aufträgen an seiner Kapazitätsgrenze angelangt ist? Dann werden Energien, die für die Leistungserstellung gebraucht würden, in andere Kanäle abgelenkt. Dann wird Energie gebraucht, um die Kollegin anfangs freundlich, später mit Nachdruck um Rücksicht zu bitten. Es wird Energie gebraucht, um den störenden Projektleiter darauf hinzuweisen, dass er gefälligst bis nach der Besprechung warten könne. Es wird Energie aufgewendet, um dem Vorgesetzten darzulegen, wie schwierig es ist, einen zusätzlichen Auftrag dazwischenzuschieben. Und wenn in all den Punkten keine Besserung eintritt, fließen weitere Energien ab durch Frustration, Ärger und Streitigkeiten. Alles Reibungsverluste, bei denen Energien verpuffen.

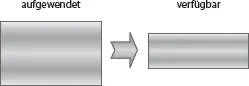

Aus diesem Grunde müssen wir uns mit den Energieverlusten beschäftigen. An dieser Stelle wird die oben getroffene Unterscheidung nach aufgewendeter und verfügbarer Energie relevant. Energieverluste liegen dann vor, wenn die verfügbare Energiemenge kleiner ist als die aufgewendete.

Grafik 2: Die verfügbare Energiemenge ist kleiner als die aufgewendete. Es liegen Energieverluste vor. Der Wirkungsgrad ist kleiner als 1.

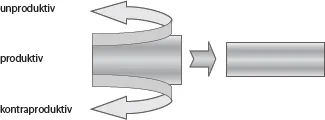

Für unsere Betrachtung erweisen sich drei Kategorien als praktisch: produktive, unproduktive und kontraproduktive Energie. Produktive Energie ist derjenige Teil der aufgewendeten Energie, der als verfügbare Energie in die Unternehmensleistung einfließt. Unproduktive Energie wird zwar aufgewendet, kommt aber der verfügbaren Energie nicht zugute und ist somit Energieverlust. Kontraproduktive Energie ist nicht nur Energieverlust, sondern zusätzlich auch noch Schaden verursachende destruktive Energie.

Grafik 3: Durch den Abfluss von unproduktiver und kontraproduktiver Energie steht für die Leistungserbringung weniger verfügbare Energie bereit. Der Wirkungsgrad ist kleiner als 1.

Für die Aussagekraft des hier dargestellten Energiemodells ist es praktisch, noch eine dritte Größe einzuführen, nämlich die erforderliche Energiemenge. Diese bezeichnet diejenige Energiemenge, welche gebraucht wird, um die angestrebte Leistung nach Quantität und Qualität optimal zu erbringen. Dieses Energiepaket dient als Vergleichsgröße, um die Menge der verfügbaren Energie beurteilen zu können. Das Business Energy-Modell stützt sich also auf drei Energiepakete und ihre Mengenrelationen.

Grafik 4: Im Idealfall sind aufgewendete, verfügbare und erforderliche Energiemenge deckungsgleich.

Der auf diese Weise definierte Begriff der Business Energy ist eine praktische bildliche Analogie für Wirkungszusammenhänge in der Unternehmensführung und lässt sich auf alle Makro- und Mikroebenen der Organisation anwenden: das Unternehmen als Ganzes, Abteilungen, Teams und Einzelpersonen. Der praktische Nutzen ist, dass er es ermöglicht, einen sicheren Blick für Effizienz und Ineffizienz im Unternehmen zu gewinnen und die Bedeutung einzelner immaterieller Wettbewerbsfaktoren überzeugend besprechbar zu machen. Dies wiederum ist eine notwendige Voraussetzung für die Beschreibung von Zielzuständen sowie die Findung, Beurteilung und Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen.

Da das Verständnis vom Wert der immateriellen Wettbewerbsfaktoren wie zum Beispiel Unternehmenskultur, Leistungsbereitschaft oder Kooperationsverhalten für das Unternehmensergebnis wichtig, aber nicht überall gleich ausgeprägt ist, werfen wir im nächsten Kapitel einen Blick auf die sogenannten weichen Faktoren.

Kapitel 2 |  | Weiche Faktoren |

Die weichen Faktoren haben ein Imageproblem

»Was Sie gesagt haben, trifft genau den Punkt, genau das ist unser Problem – aber ich bekomme kein Budget dafür!« Was der Mitarbeiter eines großen deutschen Konzerns mir im Anschluss an einen von mir gehaltenen öffentlichen Vortrag sagte, habe ich in der einen oder anderen Form schon unzählige Male gehört. Und irgendwie finde ich es jedes Mal aufs Neue unbegreiflich, welche offensichtlichen Unproduktivitäten sich die meisten Unternehmen, allen voran die großen Konzerne, leisten. So ist es ein vergleichsweise kleines Problem, ein Investitionsbudget für technische Einrichtungen, materiell begründete Umstrukturierungen, IT-basierte Managementsysteme und dergleichen zu erhalten. Wenn es aber um die Seite des menschlichen Verhaltens als Nutzer, Datenlieferant, Leistungserbringer oder ähnlichem geht, dann stehen keine Töpfe bereit. Der Mensch hat zu funktionieren, basta. Schließlich funktioniert die Maschine ja auch. Hier Knopf drücken, dort Befehl geben – und los geht’s.

Und? Geht’s los? – Auf der Seite der Menschen vielfach eben nicht. Spielt aber auch keine Rolle, schließlich wurde auf der materiellen, technischen Seite doch alles getan, was notwendig und logisch war. Es ist leicht zu argumentieren, dass man bei der Anschaffung eines Investitionsgutes alles pflichtgemäß erledigt hat: technische Anforderungen aufgestellt, Angebote eingeholt, Lieferanten evaluiert, unterschiedliche Systeme verglichen, Testlauf gemacht, Bestellung aufgegeben, gelieferte Technik installiert, Rechnung bezahlt und Skonto abgezogen. Ziele erreicht, Bonus kassiert, Mitarbeiter des Monats geworden, Thema erledigt.

Jetzt steht sie da, die Investitionsruine. Kaum jemand benutzt sie freiwillig. Und diejenigen, die zur Nutzung genötigt werden, machen irgendetwas falsch, denn es kommt nicht raus, was rauskommen sollte. Noch ein paar Sitzungen, Appelle, Korrekturen, dann abschreiben. Hat eben nicht funktioniert. Nächstes Mal anderer Projektleiter, andere Investition – gleiches Problem.

Dann kommt endlich einer auf die Idee, da zu suchen, wo das Problem wirklich sitzt und wo bisher keiner hingeschaut hat: Das gewünschte System passt nicht zur Unternehmenskultur. Ach du meine Güte: Unternehmenskultur. Das klingt nach Häkeln, Stricken, Singen. Außerdem kann man’s nicht messen, das ist viel zu schwammig. Und in der Bilanz steht’s auch nicht drin. Ausgaben für weiche Faktoren sind schließlich Kosten, keine Investitionen! Nein, für so etwas haben wir jetzt kein Geld.

Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass genau diejenigen Dinge im Unternehmen, die die absolut spielentscheidenden sind, auch das schlechteste Image haben. »Weiche Faktoren«, das klingt schon so undynamisch, die vermeintliche Kraft liegt im Donnernden. Zumindest in unserer westlichen Welt, wo das Hier und das Jetzt, der kurzfristige Erfolg, die Quartalsberichte im Vordergrund stehen. Da scheint es auch nicht zu stören, dass der leise, bescheidene Gandhi die Engländer und die materiell weit unterlegenen Nordvietnamesen die Amerikaner besiegt haben.

Auf der anderen Seite steht meine Erfahrung, dass die einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen sehr wohl um die Bedeutung der immateriellen Faktoren wissen. Wenn man direkt oder indirekt fragt, was den Menschen im Unternehmen wirklich wichtig ist, dann kommen praktisch immer die nicht anfassbaren, nicht messbaren Dinge heraus, wie »gutes Verhältnis zum Vorgesetzten«, »Vertrauen«, »Fairness« etc.

Und dann sind da noch die Unternehmer, das heißt diejenigen Firmenchefs, die mit eigenem Geld und mit eigener Haftung im Unternehmen stehen. Bei denen ist eine gute Unternehmenskultur auch kein Thema – einfach deshalb, weil es so selbstverständlich ist, dass man darüber gar nicht zu reden braucht. Morgens am Firmentor stehen und Mitarbeiter begrüßen – das ist für einen mir bekannten schwäbischen Unternehmer selbstverständlich. Durch die Fabrikhalle gehen und für die persönlichen Belange der Arbeiter an den Maschinen ein Ohr haben: selbstverständlich. Gerecht, berechenbar, zuverlässig sein: selbstverständlich. Und die Mitarbeitenden? Die danken es mit Leistungseinsatz und Belastbarkeit, wenn mal nicht alles rundläuft.

Was also stimmt nicht, dass im real existierenden Unternehmensalltag die Wahrnehmung für die wirklich wichtigen Einflussfaktoren getrübt ist? Die Gründe sind zahlreich. Es fängt damit an, dass unsere Schulen ...

Table of contents

- Cover

- Kurztitel

- Titel

- Copyright

- Inhalt

- Vorwort

- Einleitung

- Kapitel 1

- Kapitel 2

- Kapitel 3

- Kapitel 4

- Kapitel 5

- Kapitel 6

- Anhang

- Literaturliste

- Rückseite