![]()

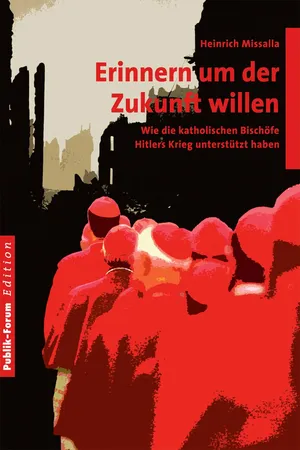

Heinrich Missalla

Erinnern um der Zukunft willen

Wie die katholischen Bischöfe Hitlers Krieg unterstützt haben

![]()

Über dieses Buch

Im Jahr 2015 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum siebzigsten Mal. Während des »Dritten Reiches« hatten die katholische Kirche und ihre Würdenträger eine ambivalente Haltung gegenüber dem NS-Regime – ein eindeutiges Nein zum Nationalsozialismus und zugleich ein ebenso eindeutiges Ja zur Nazi-Staatsführung mit der Forderung nach Gehorsam. Auch heute noch wird von den Amtsinhabern, Bischöfen in erster Linie, diese Rolle in kirchenamtlichen Verlautbarungen nicht zur Kenntnis genommen oder mit Schweigen übergangen.

Heinrich Missalla treibt die Frage um, welche Gründe es für dieses Defizit geben mag. In seinem Buch verweist er auf Verdrängtes oder Vergessenes, das das schöngefärbte Bild einer »Kirche im Widerstand« in Zweifel zieht. Und er fragt sich weiter, ob manche doktrinären und strukturellen Probleme der heutigen Kirche ihre Wurzeln in der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit haben könnten. Damals waren die kirchlichen Amtsträger gegen Fehlurteile und irrige Belehrung der Gläubigen nicht gefeit. Auch heute gibt es keine Garantie dafür, dass ihre Weisungen den Herausforderungen der geschichtlichen Situation gerecht werden.

![]()

Über den Autor

Heinrich Missalla, geb.1926, ist aufgewachsen in einem katholisch-konservativen Arbeitermilieu im Ruhrgebiet und wurde geprägt durch die Jugendarbeit in seiner Heimatgemeinde.

Entscheidend für sein weiteres Leben und Arbeiten waren seine Erfahrungen im Krieg und in der Kriegsgefangenschaft. Als Priester (seit 1953) und später als Hochschullehrer (von 1971 bis 1991) hat er sich vor allem friedenspolitisch engagiert und sich besonders mit der Frage befasst, wie die katholische Kirche sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg verhalten hat.

Seit 1955 ist er Mitglied von »Pax Christi«; er hat den »Bensberger Kreis«, die Zeitung »Publik-Forum« und die »Initiative Kirche von unten« mit begründet und hat in mehreren kirchenreformerisch engagierten Gruppen mitgewirkt.

Eine menschenfreundliche, an der biblischen Botschaft orientierte Kirche und Theologie, die Menschen ermutigt, Subjekte ihres Glaubens zu sein, ist Ziel seines theologischen und politischen Engagements.

![]()

Einleitung

Als der Zweite Weltkrieg begann, war ich ein 13-jähriger Junge, wenige Tage nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im Juni 1946 wurde ich zwanzig Jahre alt. Ich gehöre also zu jener Generation, die von der Staatsführung belogen, verführt und betrogen wurde und deren Vertrauen und Opferbereitschaft auf ungeheure Weise missbraucht worden ist. Den ersten Toten sah ich als 16-Jähriger: Der Luftdruck einer Fliegerbombe hatte einem Klassenkameraden – Luftwaffenhelfer wie ich – die Lunge zerrissen. Ein katholischer Kamerad, der mir in den Monaten der Rekrutenzeit und auf der Erd- und Nahkampfschule zum Freund geworden war, wurde aufgrund eines simplen Abzählvorgangs an die Ostfront kommandiert und fuhr direkt in den Tod; ich musste die deutsche Westgrenze verteidigen und überlebte.

Was ich in jenen Jahren erlebt habe – zumal während des Krieges und in der Kriegsgefangenschaft –, hat mich all die Jahre nicht losgelassen und sowohl meine berufliche Tätigkeit als auch mein Engagement in verschiedenen kirchenreformerischen Gruppen beeinflusst. Auch nach siebzig Jahren kann es noch geschehen, dass mir bei der Erinnerung an bestimmte Vorgänge oder Erfahrungen die Sprache versagt und mir Tränen in die Augen treten. Immer wieder stellte sich mir die bohrende Frage, wie das deutsche Volk einem Menschen wie Adolf Hitler folgen konnte und ihm über einige Jahre teilweise wie einem Messias zugejubelt hat. Vor allem bedrängt mich die Frage nach dem Verhalten unserer Bischöfe zum und im Krieg, denn nicht zuletzt aufgrund ihrer Weisungen hatten wir katholischen Jungen uns trotz all unserer Vorbehalte gegen die nationalsozialistische Partei mit gutem – oder beruhigtem? – Gewissen die Uniform angezogen und uns – ohne es zu wissen, geschweige denn es zu wollen – zu willfährigen Werkzeugen von Verbrechern machen lassen. Nach 1945 hat keiner meiner verehrten Lehrer und geliebten Seelsorger je wieder den Krieg thematisiert; ich kann mich auch nicht erinnern, dass während meiner Studien- und Ausbildungszeit oder später auf einer Priesterkonferenz oder -tagung jemals über den Krieg und unseren Einsatz im Krieg gesprochen worden wäre.

Keiner meiner Lehrer, kein Personalchef und erst recht kein Bischof haben je danach gefragt, wie ich den Krieg erlebt habe oder wie ich jene Jahre – und unser christlich motiviertes Engagement im Krieg! – im Nachhinein beurteile. Waren es Gleichgültigkeit oder Hilflosigkeit, Desinteresse, Verdrängung oder Scham über das eigene Verhalten, die keine Fragen über diese Zeit zuließen? Oder hatten die heutigen Bischöfe die Befürchtung, dass eine kritische Position gegenüber dem Verhalten der damaligen Oberhirten den Eindruck erwecken könnte, sie machten sich zu Richtern über ihre Vorgänger?

Mir ist keine pastoral-theologische Arbeit bekannt, in welcher der Frage nachgegangen wird, welche Auswirkungen die Weisungen der Bischöfe und Seelsorger oder die Kriegspredigten während des Ersten und Zweiten Weltkrieges auf die Menschen gehabt haben, welche Irritationen und Verletzungen dadurch verursacht worden sind, wie viel Vertrauen in die kirchlichen Amtsträger und in die Verkündigung der Kirche dadurch für immer verloren gegangen ist. Nur am Rande sei vermerkt, dass die Mütter und Ehefrauen, die Schwestern und Freundinnen der Soldaten nirgendwo Erwähnung finden; sie durften und dürfen weiterhin beten und opfern – und schweigen. Mich treibt die Frage um, welche Gründe es geben mag, dass in den kirchenamtlichen Verlautbarungen und in der Pastoraltheologie diese bedrückende Phase der deutschen katholischen Geschichte so wenig Aufmerksamkeit findet oder gar unterschlagen wird. Und mir drängt sich auch die Frage auf, ob nicht manche Probleme der heutigen Kirche ihre Wurzeln in der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit haben könnten.

Das Thema »Aufarbeitung« beschäftigt die Öffentlichkeit seit längerer Zeit in verschiedenen Zusammenhängen, seien es die Missbrauchsskandale in Kirche und Gesellschaft oder der NSU-Prozess, die (Vor-)Geschichte der Partei »Die Linke« oder das Finanzgebaren der Banken und Konzerne, seien es Steuerhinterziehungen oder die Untersuchungen über die Verstrickungen von Juristen oder Großunternehmen in das NS-System. Im Bereich der katholischen Kirche wird zwar das Fehlverhalten einzelner kirchlicher Würdenträger (z. B. der Bischöfe Mixa oder Tebartz-van Elst) oder das Finanzgebaren der Vatikanbank ausführlich kommentiert. Dabei gäbe es doch eine Reihe anderer Fragen, die zu erörtern angebracht wäre, die jedoch weniger aufmerksam verfolgt werden, zum Beispiel die Behandlung missliebiger Theologinnen und Theologen durch kuriale Behörden, die traditionelle leib- und lustfeindliche katholische Sexualmoral, unter der ganze Generationen von Frauen und Männern gelitten haben, oder die Arroganz kurialer Behörden gegenüber den Ortsbischöfen – und vor allem natürlich die bedrückende Phase deutscher und katholischer Geschichte zwischen 1933 und 1945.

Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, hat sein Grundsatzreferat bei der Herbstvollversammlung dieses Gremiums im September 2010 mit den Worten eingeleitet: »Eins ist klar: Es gibt für uns keinen anderen Weg als den der Offenheit, der Ehrlichkeit und den des Zuhörens.«1 Ein unter normalen Menschen selbstverständliches Verhalten wurde, als Erzbischof Zollitsch es für die Bischöfe ansagte und einforderte, von der Zeitschrift »Christ in der Gegenwart« mit Recht als »sensationell« bezeichnet.2 Der Erzbischof nennt im Einzelnen die Notwendigkeit des Hörens auf die Opfer sexueller Gewalt und im Zusammenhang damit die eine oder andere Lehre der Kirche im Bereich der menschlichen Sexualität. Er erwähnt die Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit und manche katholische Positionen in der Ökumene. Er nennt ferner unehrliches Reden und Handeln, Mangel an Offenheit und Wahrhaftigkeit, Neigung zum Überdecken von Fehlern und insgesamt den Umgang mit unangenehmen Fragen. Des Weiteren seien die Bischöfe oft zu sehr als Wissende und Lehrende und zu wenig als Lernende, meist als Sprechende und selten als Hörende aufgetreten und hätten mangelnde Lernbereitschaft gezeigt. Für eine Kirche in einem neuen Aufbruch seien Dialog und gemeinsame Wegsuche unverzichtbar. Im Dialog entdecke man, wie verschieden die Wege sind, die zum Licht des Glaubens führen. Als Zeichen der Offenheit in der Reflexion schlägt er einen Gesprächsprozess vor, über dessen genaue Ausgestaltung auf der Ebene der Bistümer und auf der Ebene der Bischofskonferenz beraten werden müsse. Ein solcher Prozess dürfe jedoch nicht zu unrealistischen Erwartungen führen und die Teilnehmenden nicht überfordern. Unsere Kirche brauche ohne Zweifel eine vertiefte Sensibilisierung und eine neue Wertschätzung des Miteinanders. In dem von ihm aufgestellten Themenkatalog listet er alle jene Fragen und Probleme auf, die seit Ende der 1960er-Jahre von den verschiedenen kirchlichen Reformgruppen benannt und als Gesprächsthemen der Kirchenleitung vorgeschlagen wurden, auf die jedoch kaum je eingegangen worden ist.

Parallel zu den Priester- und Solidaritätsgruppen (AGP seit 1969) in der Bundesrepublik formierte sich in der Deutschen Demokratischen Republik der Aktionskreis Halle (AKH) als bedeutendste katholische Impulsgruppe im Osten Deutschlands, die durch ihr Engagement in Konflikt mit der Kirchenleitung und dem Staat geriet. Ihre Gründung 1970 stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den im Detail beschriebenen Konflikten um die Nachfolge des damaligen Weihbischofs und Diözesanadministrators von Magdeburg, Friedrich Maria Rintelen.

Der AKH gehört zur innerkirchlichen Aufbruchsbewegung im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil. Zum Programm des AKH zählten u. a. Forderungen nach einer Wahl des Bischofs durch die Ortskirche und die Bemühungen um mehr innerkirchliche Pluralität sowie ein stärkeres ökumenisches und friedenspolitisches Engagement. Am Beispiel des Aktionskreises Halle ist zum einen erkennbar, wie die katholische Kirche mit interner Kritik an ihrem Kurs der »politischen Abstinenz« umging. Zum anderen wird deutlich, wie und mit welch perfiden Methoden der SED-Staat versuchte, innerkirchliche Aufbrüche niederzuschlagen. Weil man den AKH als politischen Störfaktor identifiziert hatte, sollte er durch das Ministerium für Staatssicherheit liquidiert werden. Ausführlich werden die geheimpolizeilichen Repressionen und staatlichen Zersetzungsmaßnahmen beschrieben. Die Zusammenarbeit von Staat und Kirche gegen den AKH gehört zu den dunkelsten Kapiteln der ostdeutschen Kirchengeschichte. Eine späte amtskirchliche »Rehabilitierung« des AKH erfolgte erst 2010 durch ein Schreiben des Magdeburger Bischofs Feige. Ein solches Eingeständnis gegenüber den Reformgruppen ist in Westdeutschland bisher nicht zu verzeichnen. Sebastian Holzbrecher liefert eine beeindruckende Darstellung und Herausarbeitung der nachkonziliaren Konflikte im Katholizismus der DDR und bietet ein beeindruckendes Bild des Ringens um die Gestaltung einer »Kirche von unten«.3

In der von Erzbischof Zollitsch angekündigten Gesprächsoffensive ist die Frage nach dem Verhalten der kirchlichen Amtsträger während der Zeit der NS-Herrschaft und zumal während des Krieges nicht unter den zu erörternden Themen zu finden. Das mag daran liegen, dass die heutigen Bischöfe sich nicht mit den Problemen ihrer Vorgänger befassen möchten; vielleicht auch daran, dass es nicht mehr viele Menschen gibt, die von den damaligen Entscheidungen ihrer Bischöfe betroffen waren und aus eigenem Erleben über das damalige Geschehen berichten können; vielleicht auch daran, dass die nach 1945 Geborenen an der speziellen Frage, wie denn die katholische Kirche sich im und zum Krieg Hitlers verhalten habe, nicht mehr interessiert sind. Möglicherweise haben die verantwortlichen Männer in der Kirche auch gar kein Interesse daran, an die Reden und an das Verhalten der damaligen Amtsträger zu erinnern, weil es – und das ist meine Vermutung – dem Selbstbildnis der kirchlichen Autoritäten widerspricht und/oder weil sie fürchten, durch ein offenes Eingeständnis von Fehlern ihrer Vorgänger das ohnehin seit längerer Zeit gestörte Vertrauen in das kirchliche Amt zusätzlich zu schwächen. Ich hingegen halte die Erörterung dieser Frage für unabdingbar und rufe daher in diesem Beitrag in Erinnerung, was die Oberhirten »als Stellvertreter und Gesandte Christi [...] mit Autorität und heiliger Vollmacht«4 uns einfachen Gläubigen in jenen Jahren gesagt und abverlangt haben.

Gut vierzig Jahre nach Ende des Krieges hat Christel Beilmann, die während der Nazi-Zeit in einer katholischen Mädchengruppe in Bochum engagiert war, ihre im Keller gelagerten Tagebuchnotizen, Briefe, Berichte, Protokolle, Bücher und Zeitschriften aus der NS-Zeit wiederentdeckt.

»Je mehr ich las, um so erschrockener wurde ich über die Art und Weise, wie wir beteiligt und doch nicht beteiligt waren. Manchmal wollte ich nicht weiterlesen, am liebsten hätte ich mich versteckt, aber wohin? [...] Ich hatte uns etwas anders in Erinnerung, stärker dem Nationalsozialismus die Stirn bietend, nicht so sehr im katholischen Milieu Gefangene. Ich merkte, wie Erinnerung sich färbt in den Wünschen von heute. Aber diese Briefe, Berichte usw. sind nicht zu färben, vor diesem Spiegel werden hehre Vorstellungen kleiner, bittere Einsichten sind unvermeidlich. Der schale Geschmack der Erkenntnis, daß der Kampf gegen den Nationalsozialismus nicht stattfand, daß die Kirche und das katholische Milieu nur sich selber retteten, bleibt auf der Zunge.«5

Als Angehöriger jener Altersgruppe, die ihren angeblich pflichtgemäßen Beitrag zur »Verteidigung des Vaterlandes« geleistet hat, kann ich mich nicht mit der seit 1945 zumindest in katholischen Kreisen gängigen Feststellung abfinden, dass »die Kirche« sich während der Zeit von 1933 bis 1945 widerständig verhalten und sich nicht dem Herrschaftsanspruch des Nationalsozialismus unterworfen habe. Als Beweise werden dafür meistens sowohl die vielfachen Behinderungen kirchlicher Arbeit durch Partei- und Staatsorgane wie auch die Inhaftierung zahlreicher Priester angeführt. Wenn in kirchlichen Verlautbarungen einmal – selten genug – das Verhalten der Kirche zu Hitlers Krieg zur Sprache kommt, dann erfolgt das in der Regel nur kurz und verklausuliert; das Verhalten der Amtsträger wird nicht problematisiert. Anlässlich der Gründung der Kommission für Zeitgeschichte im Jahr 1962 hatte Kardinal Döpfner erklärt: »Die Kirche ist daran interessiert, daß die jüngste Geschichte des deutschen Katholizismus umfassend erforscht und dargestellt wird. Sie scheut weder Ergebnisse noch Dokumente.«6 Die von den deutschen Bischöfen gegründete Kommission sollte »systematisch die politische und soziale Geschichte des deutschen Katholizismus [...] erforschen«. Nach Einschätzung von Konrad Repgen war die Kommission einer einseitigen Schul- oder Lehrmeinung »nie verpflichtet«,7 doch die Grundtendenz ihrer Arbeit darf wohl beschrieben werden als Versuch einer Rechtfertigung der kirchenamtlichen Position und der Abwehr einer als ungerechtfertigt angesehenen Kritik, die seit Anfang der 1960er-Jahre sprunghaft angewachsen war. Wissenschaftliches und zum Teil auch apologetisch motiviertes Interesse an historischer Forschung führte zu einer Fülle von Dokumentationen und Untersuchungen, wobei diejenigen, die von der Kommission für Zeitgeschichte herausgegeben wurden, aufgrund ihrer Sorgfalt besonders hervorzuheben sind. In der bislang 140 Bände zählenden Reihe »Forschungen« und den 60 Bände zählenden »Quellen« sind nach einem Urteil von Rudolf Lill »so gut wie alle Bereiche der Beziehungen und Kontraste zwischen Katholizismus und (nationalsozialistischem) Regime dargestellt« worden.8 Die Vielfalt der bearbeiteten Themen entspricht der »komplexe[n] Wirklichkeit«, die sich hinter dem Wort Katholizismus verbirgt. Es gibt Studien über das Reichskonkordat, über die Devisen- und Sittlichkeitsprozesse, über den Schulkampf und den Kampf gegen die katholischen Jugendverbände, über die Reglementierung und Unterdrückung des Pressewesens und vieles mehr. Doch bei der Frage nach dem Verhältnis der katholischen Kirche zum Zweiten...