![]()

1. Im Fegefeuer

Am Nachmittag führte uns unser Ritt durch eine vollkommen wasserlose, öde Sandwüste. Bahr bila Ma, Meer ohne Wasser: Eine solche Bezeichnung verdiente dieser Teil der Wüste, in deren tiefem Sand die Füße der Kamele verschwanden. Ich ritt mit dem Scheik der Beni Lam, der jetzt als Führer diente, sowie Halef und Khutab Aga voran. Letzterer verhielt sich sehr schweigsam und nach innen gekehrt; die Ereignisse der jüngsten Zeit hielten ihn noch immer in ihrem seelischen Bann. Desto redseliger waren die beiden Scheiks, die sehr rasch großes Gefallen aneinander zu finden schienen. Dass Halef die Gelegenheit fleißig benützte, um seine und meine Person in der nötigen Beleuchtung zu zeigen, brauche ich wohl nicht erst zu sagen. Ich beteiligte mich nur hie und da mit einer kurzen Bemerkung an der Unterhaltung. Bisweilen warf ich auch ein warnendes „Kutub“ dazwischen, wenn Halef die Farben gar zu dick auftrug. Er ließ sich aber heute durch mich nicht irremachen; die gehabten Eindrücke waren zu stark, als dass die „munter plätschernden Wellen seiner Beredsamkeit“ sich hätten eindämmen lassen. Dann und wann sah ich nach dem Münedschi, den ich der sorgenden Obhut Hannehs und ihres Sohnes übergeben hatte. Er war immer noch nicht zu sich gekommen, sondern lag in todesähnlichem Zustand in den Decken, mit denen wir den Sattel seines Hedschîns ausgepolstert hatten.

Gegen Abend verlor die Wüste ihr bisheriges Aussehen. Ihre ebene Fläche ging in leichte Wellen über, die die trostlose, das Auge ermüdende Einförmigkeit angenehm unterbrachen. In einer von zwei solchen Wellen gebildeten Bodensenkung machten wir Halt und die Vorbereitungen zum Lagern wurden getroffen. Da man bereits morgen gegen Mittag das Duar der Beni Lam erreichen wollte, brauchte mit dem Wasser nicht gespart zu werden. Noch waren wir mit dem Tränken der Tiere beschäftigt, da erscholl von der Stelle her, wo dem Blinden seine Lagerstätte gerichtet worden war, ein schriller, lang gezogener Schrei, wie ihn nur ein Mensch in der höchsten Angst und Todesnot auszustoßen vermag. Ich drückte die Kirbe1, aus der ich die nun mir gehörende Hedschînstute des Persers tränkte, dem nächstbesten Haddedihn in die Hände und eilte zum Blinden hin. Eben, als ich bei ihm angekommen war, sah ich auch Halef, Abd el Darak und den Basch Nâsir erscheinen, die der Schrei ebenfalls angelockt hatte. Der Münedschi musste gerade, während Hanneh und Kara Ben Halef mit dem Instandsetzen des Frauenzeltes beschäftigt waren und daher nicht auf ihn Acht geben konnten, zu sich gekommen sein, und mit dem Bewusstsein war auch die Erinnerung an die Treulosigkeit des Ghâni zurückgekehrt. Er stand hoch aufgerichtet vor uns, in seinen eingefallenen Zügen lag ein lähmendes Entsetzen, während die ausdruckslosen Augen ins Leere starrten. Dabei beschrieben seine Hände kreisähnliche Bewegungen, als suchten sie einen festen Halt. Wir umstanden ihn stumm und auch die Haddedihn und Beni Lam hielten in ihrer Beschäftigung inne und blickten schweigend zu uns herüber. Man brauchte kein großer Menschenkenner zu sein, um das Unbeschreibliche zu ahnen, das jetzt in der Seele des armen Blinden vor sich ging. Er hatte unsere Schritte gehört und glaubte wohl, sie rührten von seinem vermeintlichen Wohltäter her, denn er streckte uns bittend die Hände entgegen und rief, nein, schrie förmlich:

„Abadilah! Abadilah!“

Dann beugte er ängstlich lauschend den Kopf vor, wie wenn er von irgendwoher eine Antwort erwarte. Als aber keine solche kam, erhob er seine Stimme zu noch größerer Stärke, und eine wahnsinnige Angst sprach aus ihr:

„Abadilah, ich beschwöre dich bei meiner Liebe, ich beschwöre dich bei Allahs Barmherzigkeit...“

„Münedschi, du bist nicht bei Abadilah, sondern bei den Haddedihn und Beni Lam, die deine Freunde sind“, unterbrach ich ihn, denn ich hielt es an der Zeit, ihn zu beruhigen und über den Irrtum aufzuklären, in dem er befangen war.

Sobald der Blinde meine Stimme hörte, sanken seine Hände langsam nieder, ein Seufzer der Erleichterung hob seine Brust, dann brach er langsam in die Knie und schlug die Hände vor das Gesicht, während ein krampfhaftes, lautloses Weinen seinen Körper erschütterte. Nach einigen Minuten nahm er die Hände von den Augen und richtete diese auf die Stelle, von der meine Worte gekommen waren.

„Ich glaube aus deiner Stimme zu erkennen, dass du der Effendi aus dem Wadi Draa bist. Sag, bist du es wirklich?“

„Ja, ich bin’s.“

„Dann bitte ich dich bei allem, was dir heilig ist, mir die Wahrheit zu sagen. Willst du?“

„Ich will“, gab ich in tiefer Bewegung zur Antwort.

„Effendi, du weißt, dass mein Geist manchmal nicht bei mir ist und dass ich dann Dinge erlebe, von denen ich hernach nicht immer weiß, ob sie Wirklichkeit oder nur Einbildung gewesen sind. So einen Traum – oder war es kein Traum? – habe ich eben gehabt. Sag, willst du mir wirklich die reine Wahrheit sagen ohne Rücksicht auf das Leid, das deine Worte vielleicht in meinem Herzen hervorrufen werden?“

„Ich gebe dir mein Wort“, sagte ich einfach.

Der Blinde ließ sich in sitzende Stellung nieder. Dann richtete er seine blauen Augensterne starr über uns hinweg in die Ferne und begann, während in Pausen ein Zucken wie von einem geheimen inneren Schauer durch seinen Körper lief:

„Ich hatte einen fürchterlichen Traum. Ich saß auf einem Hedschîn und ritt an der Seite meines Beschützers und mit der Leiche seines Sohnes auf einem dritten Kamel von euch fort, in die Wüste hinein. Wir waren ungefähr vier Stunden unterwegs, da hielt mein Begleiter plötzlich an und fragte mich, wen ich für den Dieb des Kans el A’dhâ halte. Ich antwortete der Wahrheit gemäß: ‚Dich halte ich für den Dieb. Auch die Soldaten hast du mit gemordet. Aber ich bleibe trotzdem bei dir, denn du bist mein Wohltäter, den ich nicht verlassen darf.‘ Mein Beschützer brach in ein höhnisches Lachen aus, sagte aber kein Wort. Der Ritt ging wohl eine Stunde weiter. Dann wurde wieder angehalten. Mein Beschützer befahl mir, abzusteigen und mich auf den Boden zu setzen. Und dann – dann kam das Fürchterliche, das unbeschreiblich Entsetzliche. Ich fühlte plötzlich Stricke an den Händen und den Füßen. Und als ich, noch immer nicht das Grässliche ahnend, Abadilah fragte, was er mit mir vorhabe, da stieß er ein kurzes, feindseliges Gelächter aus – o Effendi, es war ein Lachen, wie ich es noch nie von ihm hörte, ein Lachen, so schneidend, dass es mir wie ein Dolch durch die Seele fuhr. Und dann sprach er, aber es war auch nur ein Satz, und seine Stimme klang wie die Stimme eines Scheitan aus der Hölle: ‚Münedschi, du bist ein Madschnûn2, ein unsäglich dummer Madschnûn, fahre in die Dschehennem!‘ Und dann hörte ich nichts mehr als die Schritte der forteilenden Tiere, dann war alles still – still – still – ich war allein in der Wüste, allein mit meiner Verzweiflung, allein mit der Hölle im Herzen. Ich kann mich auf die Einzelheiten meines Traumes nicht mehr besinnen, ich weiß nur, dass ich wie ein Verzweifelter an den Stricken zerrte, ohne mich indes von ihnen frei machen zu können, bis ich aus Ermattung von dem aussichtslosen Beginnen abließ. Aber das Schlimmste kam erst. Effendi, weißt du, was unser Glaube von den Qualen der Verdammten erzählt? In der Dschehennem steht der schreckliche Baum Sakkûm, auf dessen Zweigen Teufelsköpfe wachsen. Die Verdammten müssen diese grässlichen Früchte essen, die dann ihre Eingeweide zerfleischen. Oh, ich weiß jetzt, wer diese Teufelsköpfe sind, denn ich habe sie alle, alle in meinen Eingeweiden verspürt. Es sind die verzweiflungsvollen Gedanken, die sich wie Schlangen in mein Inneres schlichen und ihre giftigen Zähne in meine Seele schlugen. Und unter ihnen war es ein Gedanke, der mich dem Wahnsinn nahe brachte, dass ich betrogen war von einem, nein, von dem Einzigen, dem ich meine von der Lieblosigkeit der Menschen fast leergebrannte Seele geschenkt hatte. Effendi, kannst du begreifen, was es heißt und welchen Höllenschmerz es verursacht, mit einem Schlag den Inhalt seines ganzen, wenn auch arm gewordenen Herzens zu verlieren? Kannst du’s begreifen, selbst wenn es nur ein Traum war? Kannst du es?“

Der Blinde hielt erschöpft inne und lehnte sich in die Decken zurück. Ich gab ihm auf seine letzte Frage keine Antwort, konnte ihm wohl auch keine geben. Wir waren alle tief bewegt.

Aus dem Innern des nahen Frauenzeltes ließ sich leises Weinen vernehmen, Halef zupfte und zerrte, was bei ihm stets ein Zeichen von Rührung war, an den acht Spinnenfäden rechts und den neun links von seiner Nase, und Abd el Darak und Khutab Aga blickten in tiefer Teilnahme auf den Erzähler. Dieser richtete sich nun wieder aus den Decken auf und fragte mit vor Spannung bebender Stimme:

„Effendi, ich habe geglaubt, dass es ein Traum gewesen sei, zwar ein fürchterlicher, haarsträubender, aber doch nur ein Traum. Effendi, ich bitte dich, ich beschwöre dich: Sag, dass es sich so verhält, dass es wirklich nur ein Traum war, und ich werde dich noch in meiner Sterbestunde segnen.“

Was sollte ich tun? Den Blinden belügen und das Vertrauen täuschen, das er in meine Wahrhaftigkeit setzte? Ich hatte ihm mein Wort gegeben, das ich halten musste. Es hätte auch keinen Wert gehabt, ihm das Geschehene vorzuenthalten, es musste doch bald die Zeit kommen, da ein Verheimlichen nicht mehr möglich war.

Deshalb begann ich langsam und möglichst schonend:

„Münedschi, du glaubst an Allah und an Allahs Liebe, und darum wird das, was ich...“

Da unterbrach mich der Blinde ungeduldig:

„Effendi, mach nicht viele Worte, sondern sag mir kurz: Habe ich geträumt oder Wahres erlebt?“

Jetzt konnte ich nicht länger mit der ganzen Wahrheit zurückhalten, sondern gab zur Antwort:

„Deine Erzählung ist kein Traum, sondern Wahrheit gewesen.“

Da war es, als bemächtige eine eisige Erstarrung sich seiner. Seine Hände ballten sich zur Faust, dass sich die Nägel beinahe ins Fleisch gruben, die Augen schauten glanzlos ins Leere, der Mund war weit geöffnet, es schien im Münedschi alles erstorben zu sein. Aber er war nicht tot, denn aus seinem Mund kamen, obgleich sich die Lippen kaum zu bewegen schienen, stoßweise und abgerissen die Worte:

„Meine – – Erzählung – – ist – – kein – – Traum – – sondern – – Wahrheit – – Wahrheit – – Wahrheit...“

Hierauf sank er mit einem erschütternden Klagelaut zurück, die Augen schlossen sich und seine im Krampf geballten Finger lösten sich. Aber nur für einen Augenblick. Dann sprang er, wie von einer Sprungfeder geschnellt, mit beiden Füßen in die Höhe, ein Schrei, noch schriller und gellender als der erste nach dem Erwachen, und dann brüllte er mit der vollen Kraft seiner Lunge:

„Fort mit euch – fort mit euch allen – weit fort von mir – denn ich bin ein Verdammter – ein von Allah Gezeichneter – ich habe geglaubt an eine menschliche Liebe – es gibt keine Liebe – die Liebe ist eine Lüge – eine große, große Lüge – die größte Lüge, die es gibt – o Allah – lass mich sterben – sterben!“

Bei den letzten Worten war die Stimme des Münedschi schwächer und immer schwächer geworden. Seine Knie gerieten ins Zittern, und er wäre zusammengebrochen, wenn ich nicht rasch hingesprungen wäre und ihn in meinen Armen aufgefangen hätte. Dann ließ ich ihn langsam auf sein Lager niedergleiten und untersuchte seinen Puls. Er ging, sehr schwach zwar, aber fühlbar. Was der arme, bedauernswerte Mann jetzt brauchte, war Ruhe, unbedingte Ruhe. Darum empfahl ich ihn der Obhut Kara Ben Halefs, der jetzt ebenfalls bei uns stand, und dann entfernten wir uns.

Als wir außer Hörweite des Blinden gekommen waren, blieb der Basch Nâsir stehen und wandte sich tief aufatmend an mich:

„Effendi, war das nicht schrecklich? Wie leid tut mir der arme alte Mann! Wie muss seine Seele an dem Ghâni gehangen haben, dass sie durch die Enthüllung seines Unwerts in den tiefsten Abgrund der Verzweiflung gestürzt werden konnte! Wie gerne würde ich ihm helfen, wenn ich könnte, um ihn die größte Enttäuschung seines Lebens durch Liebe und abermals durch Liebe vergessen zu machen. Aber ich bin selber noch so unerfahren in dieser Kunst, bin noch ein Neuling. Effendi, rede du mit ihm, beweise ihm...!“

„Jetzt ist noch nicht die richtige Zeit dazu. Seine Seele ist noch zu wund und zerschlagen. Es gibt Lagen im menschlichen Leben, und der Münedschi befindet sich in einer solchen, wo der Schmerz die Seele bis in ihre tiefsten Tiefen zerwühlt und zerpflügt. Eine jede Einmischung, selbst wenn sie noch so gut gemeint wäre, würde als lästige Zudringlichkeit wirken.“

„Aber könntest du nicht wenigstens...“, begann der Perser von Neuem, wurde aber von Halef unterbrochen:

„So gib dich doch mit dem zufrieden, was mein Sihdi sagt! Ich weiß, was er meint. Die Seele des Münedschi gleicht jetzt einer leeren Sâkîbe el Balah, einem Dattelsack, mit einem großen Loch unten. Stecke in diese Sâkîbe so viele und so köstliche Datteln, wie du willst, sie fallen doch beim Loch wieder heraus. Lass dem Sihdi doch Zeit, dass er das Loch verstopfen kann! Er wird es, o Khutab Aga, darauf kannst du dich verlassen. Dafür kenne ich ihn zu gut.“

Der kleine sonderbare Kerl hatte wirklich mit seinem drolligen Vergleich den Nagel auf den Kopf getroffen. Freilich traute er mir, wie stets, mehr zu, als ich versprechen zu können glaubte. Ich war augenblicklich selber im Unklaren, wie ich es anstellen sollte, das „Loch im Dattelsack zu verstopfen“.

Jetzt wandte sich auch der Scheik der Beni Lam mit einer Frage an mich:

„Effendi, meinst du nicht, dass dem Blinden in seiner gegenwärtigen Erschöpfung der unbeschreibliche Aufruhr, der in seiner Seele tobt, schaden kann? Es täte mir wahrlich sehr leid, wenn er jetzt eine Beute des Todes würde, nachdem er zweimal auf so wunderbare Weise gerettet wurde.“

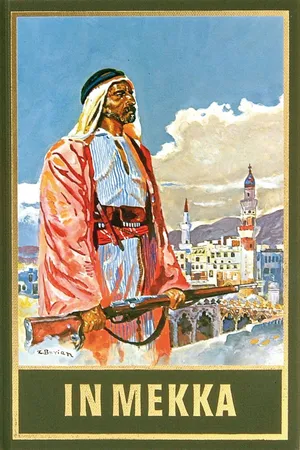

„Beruhige dich, o Scheik! Gerade dass er zweimal dem Tode widerstanden hat, zeigt mir, dass sein Körper stark genug ist, um auch der heutigen Gefahr zu trotzen. Ich kann es dir nicht beweisen, aber eine innere Stimme sagt mir, dass wir den Münedschi gesund und heil nach Mekka bringen werden. Und meine Ahnungen haben mich selten betrogen.“

Unterdessen war die Nacht angebrochen. Wir verzehrten unser Abendessen, bestehend aus einem Stück Hammelfleisch und einer Hand voll Datteln als Nachspeise. Dann stattete ich dem Münedschi einen kurzen Besuch ab; ich fand ihn im tiefen Schlaf der Erschöpfung. Nachdem ich das Nötige zu seiner Bequemlichkeit angeordnet hatte, suchte auch ich die Ruhe. Assil Ben Rih, den ich in der letzten Zeit etwas vernachlässigt hatte, begrüßte mich mit einem freudigen Schnauben; ich flüsterte ihm die gewohnte Sure ins Ohr und lag, den Hals des Pferdes als Kopfkissen benützend, bald selber in den Armen des Traumgottes.

*

Ich erwachte von einem eigentümlichen Gefühl, als streiche mir jemand mit der Hand liebkosend über das Gesicht. Noch halb im Schlaf griff ich zu und bekam eine Hand zu fassen, die, wie ich erkannte, als ich mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen suchte, – dem Münedschi gehörte. Nach dem Stand der Sterne war es etwa eine Stunde vor Mitternacht. Wie hatte der Blinde den Weg zu mir gefunden, durch die Reihen der Schläfer hindurch? Der Greis ließ mir keine Zeit, darüber nachzudenken, er hielt meine Hand fest und bat mich leise, nicht, wie ich so halb und halb erwartete, mit Ben Nûrs Stimme, sondern mit seiner eigenen, ihn außerhalb des Lagers zu führen. Ohne ein Wort zu sagen, tat ich ihm seinen Willen und führte ihn so weit vom Lager fort, dass unsere Stimmen von dort aus nicht gehört werden konnten. Hier breitete ich meine Decke, die ich zu diesem Zweck mitgenommen hatte, auf dem Sand aus, dann ließen wir uns nieder, wobei aber der Blinde wieder meine Hand festhielt.

Lange sprach er kein Wort. Die Stille der Nacht wurde durch nichts als durch das rasche, deutlich vernehmbare Atmen des Blinden unterbrochen. Endlich fragte er und seine Stimme hatte einen eigentümlichen, ängstlich zitternden Klang, wie ich ihn noch nie bei ihm gehört hatte.

„Effendi, wie spät ist es jetzt an der Zeit?“

„In einer Stunde wird es Mitternacht sein.“

Der Münedschi schwieg, als ob er sich den Inhalt meiner W...