![]() Teil III: Einzelprobleme

Teil III: Einzelprobleme![]()

Neuropsychologie der Persönlichkeit

Wolfgang Jantzen

1 Definition, Begriffs- und Gegenstandsgeschichte

Persönlichkeit (lat. personalitas, von persona: Maske, Rolle des Schauspielers) kennzeichnet in philosophischer Hinsicht nach Kant „die in ihrer Würde anerkannte Individualität des Menschen“ (Dierse & Lassahn 1989, 345f.). Person-Sein selbst ist an die Zuschreibung von Würde aufgrund der transzendentalen Gründung der Menschenrechte gebunden. „Wer das Person-Sein an eine Fähigkeit bindet [… ‚] der etabliert […] eine Aufnahmeprüfung, um wirklich in den Kreis der Personen aufgenommen zu werden“ (Schürmann 2007, 10). Persönlichkeit ist die je kulturelle Realisierung dieses Person-Seins in der menschlichen Tätigkeit unter allen und jeden Umständen: bei geistig behinderten Menschen, Koma-Patienten oder dementen alten Menschen ebenso wie bei Einstein, Kant oder Gandhi. Die Bildung der je konkreten Persönlichkeit muss „als Individuierung im Medium des Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (a. a. O.) verstanden werden. [→ II Person/Persönlichkeit; Person und Persönlichkeit]

In psychologischer Hinsicht schwankt die Debatte zwischen zwei Polen, der (nomothetischen) empirischen Psychologie, für die Persönlichkeit eine Art ‚Mantelbegriff‘ ist, und der geisteswissenschaftlichen, am Einzelfall orientierten (idiographischen) verstehenden Psychologie (Graumann 1989, 352 f.). Diese Zweiteilung dominiert bis heute die persönlichkeitspsychologische Diskussion.

So definiert ein bekanntes Lehrbuch Persönlichkeit als „die einzigartigen psychologischen Eigenschaften eines Individuums; die eine Vielzahl von charakteristischen (offenen und verdeckten) Verhaltensmuster über verschiedene Situationen und den Lauf der Zeit hinweg beeinflussen“ (Zimbardo & Gerrig 2004, 601). Ein solcher Begriff, der Persönlichkeit und Individualität nicht näher differenziert, könnte durchaus auch für höhere Primaten angewendet werden – und wird es z. T. auch. Beispiele für die Zusammenfassung ‚einzigartiger psychologischer Eigenschaften‘ zum Begriff der Persönlichkeit liefern die Theorien von Guilford, Cattell, Eysenck ebenso wie die moderne Fünf-Faktoren-Theorie, die Persönlichkeit als erfassbar und beschreibbar auf einer Reihe von faktorenanalytisch unterscheidbarer und durch Test abprüfbarer Dimensionen erachten. So zielt die Fünf-Faktoren-Theorie auf die Dimensionen Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrungen (a. a. O., 608). Psychodynamische (psychoanalytische) Theorien werden bei Zimbardo & Gerrig zitiert, jedoch in der offensichtlichen Absicht, sie als heuristisch wertvoll, aber empirisch schwach zu denunzieren, ohne die Neuropsychoanalyse auch nur zu erwähnen. Autoren aus dem Bereich der Kulturhistorischen Theorie/Tätigkeitstheorie (Vygotskij, Leont’ev, Lurija) erscheinen nicht einmal im Namensverzeichnis.

Ebenso wenig ist davon im Mainstream von idiographisch orientierten Ansätzen die Rede. Doch haben sie in der Neuropsychologie ihre Bedeutung behalten und neue gewonnen, u. a. durch Oliver Sacks (1988; 1995). Hier wird auf die alte Tradition der ‚Fallgeschichten‘ in der Medizin bzw. den Neurowissenschaften zurückgegriffen, über die in Verbindung mit dem sich entwickelnden medizinischen/neurologischen Wissen idiographische Interpretation und nomothetische Erklärung sich treffen, freilich ohne methodologische Lösung des Verhältnisses von Erklären und Verstehen. [→ I Erklären und Verstehen] Zudem bewegen sich Positionen auf dem Feld der Persönlichkeitspsychologie nicht nur zwischen den Polen erklärend und verstehend, naturwissenschaftlich und geisteswissenschaftlich, sondern auch zwischen ‚angeboren‘ und ‚erworben‘ sowie zwischen ‚Person‘ und ‚Situation‘ (Graumann 1989).

Neuropsychologie im Sinne von Lurija und Vygotskij (Akhutina 2002) ist jener Teil der Psychologie, der die Zusammenhänge der von Anfang an auf Kultur angelegten und durch sie hervorgebrachten Hirnentwicklung sowie den psychischen Prozessen untersucht. Neuropsychologie der Persönlichkeit wäre die Lehre von der Explizierung der Gehirnfunktionen in Form des sinnvollen und systemhaften Aufbaus höherer, d. h. kulturell determinierter psychischer Prozesse als Entwicklung der Persönlichkeit in und durch gesellschaftliche(n) Verhältnisse(n). [→ Sinn- und systemhafter Aufbau der psychischen Prozesse]

2 Zentrale Erkenntnisse und Forschungsstand

Durch die bildgebenden Verfahren haben die Neurowissenschaften eine exponentielle Entwicklung genommen. Dies zeigt sich auch in der Neuropsychologie der Persönlichkeit. Während Beaumont noch 1987 von (Störungen der) Persönlichkeit lediglich im Kontext von Schädigungen des orbitofrontalen Kortex bzw. des temporalen Kortex bei Temporallappen-Epilepsien spricht (64 ff. u. 85 ff.), zeichnet Roth (2001; 2003) ein unvergleichlich reichhaltigeres Bild.

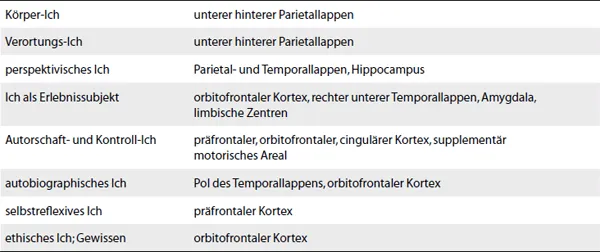

Das „Ich als Bündel“ (Roth 2001, 326 f.) umfasst acht unterscheidbare Zustände: (1) Körper-Ich (das, worin ich stecke, ist mein Körper); (2) Verortungs-Ich (ich bin hier und nicht woanders); (3) perspektivisches Ich (ich bin Mittelpunkt der von mir erfahrenen Welt); (4) Ich als Erlebnissubjekt, Subjekt von Emotionen (ich habe diese Wahrnehmungen, Gefühle, Ideen); (5) Autorschaft- und Kontroll-Ich (ich bin Autor und Kontrolleur meiner Gedanken und Handlungen); (6) autobiographisches Ich (die Kontinuität meiner Erfahrungen und Empfindungen ist mir, insbesondere durch Reden über ‚mich‘, zugänglich); (7) selbstreflexives Ich (Möglichkeit des Nachdenkens über mich, insbesondere durch Sprache); (8) ethisches Ich; Gewissen (eine Instanz in mir sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe).

Diese Ausprägungsformen des Ich lassen sich „überlappenden Netzwerken subkortikaler und kortikaler Zentren zuordnen“ (a. a. O.).

Körper-Ich unterer hinterer Parietallappen

Tab. 1: Ich-Zustände und kortikale Areale (nach Roth 2001, 327)

Hinter diesen im Arbeitsgedächtnis zusammengehaltenen Zuständen „gibt es keine übergeordnete Instanz, die verbindet“ (Roth 2003, 142). In idiographischer Hinsicht wird festgehalten: „Wir erleben diese vielen ‚Iche‘ in aller Regel als einheitliches Ich. Gleichzeitig empfinden wir uns aber als fluktuierendes Etwas, als ein Auf und Ab verschiedenster Selbstempfindungen […]. Dies bedeutet, dass die […] verschiedenen Iche sich aktuell in verschiedener Weise zusammenbinden und den Strom der Ich-Empfindung konstituieren. Wie dieses Zusammenbinden zustande kommt, ist ebenso rätselhaft wie bei dem sehr verwandten und viel diskutierten Problem des Zusammenbindens der verschiedenen Bewusstseinsinhalte“ (Roth 2001, 327). Andererseits geht Roth sehr wohl von einer zusammenbindenden Instanz aus, dem limbischen System. „Es entscheidet, in welchem Umfang Verstand und Vernunft zum Einsatz kommen. Nicht die Optimierung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen ist das wichtigste Kriterium menschlichen Entscheidens und Handelns, sondern das Aufrechterhalten eines möglich stabilen und in sich widerspruchsfreien emotionalen Zustands in der handelnden Person“ (2003, 164). Dieser aber ist von sozialer Anerkennung abhängig. Dies zeigt die über Roth hinausgehende Analyse psychophysiologischer Funktionen. Die Anerkennung durch andere verlagert sich als Anerkennung des eigenen Selbst mit Hilfe anderer ins eigene Ich und leistet dort als ‚persönlicher Sinn‘ (Leont’ev 1979) eben jene Zusammenbindung, die Roth für rätselhaft erklärt. Die Knoten und Hierarchien, die das Subjekt durch die mannigfaltigen Beziehungen zur Welt durch seine Tätigkeit ausbildet, „[…] bilden auch jenes geheimnisvolle ‚Persönlichkeitszentrum‘, das wir ‚Ich‘ nennen. Mit anderen Worten, dieses Zentrum liegt nicht im Individuum, nicht unter seiner Haut, sondern in seinem Sein“ (a. a. O., 217).

Psychophysiologisch betrachtet erfolgt dieses Zusammenbinden über oszillierende Schrittmacher, die als Operatoren in dynamischen Feldern wirken, welche nicht unmittelbar ortsgebunden sind (Chauvet 1996), sowie durch ihre multioszillatorische Koppelung (Sinz 1980; Buzsáki 2006). Eine zentrale Rolle spielen jene Strukturen, die als Systemzeit zu jedem Augenblick unterschiedliche Zeitverläufe im Körperselbst (körperbezogene Eigenzeit) mit unterschiedlichen Zeitverläufen in der Welt (weltbezogene Eigenzeit) vermitteln. Es sind unserer Auffassung nach die Emotionen, so unter Anschluss an die psychophysiologische Emotionstheorie Simonovs (1975), die in der Ontogenese Entwicklungsniveau für Entwicklungsniveau entsprechend der Differenzierung von Weltbild und Körperbild ebenfalls einer Entwicklung unterliegen. Oszillierend entwickeln sie sich selbstähnlich durch rekursive multioszillatorische Überlagerung (Feuser & Jantzen 1994; Jantzen 2001). Diesen Zugang zur Lösung des ‚Rätsels‘ verstellt sich Roth. Er übersieht die vielfältigen Hinweise für die zeitliche Triggerung inter- und intrasubjektiver Zustände in Form von attunement, psychophysischer Resonanzbildung und emotionaler Beruhigung in den Dialogen zwischen Kind und Mutter (Schore 2001).

Fluktuationen des limbischen Systems werden von sozialen Prozessen qua Resonanz getriggert und triggern, zu jedem Zeitpunkt vermittelt über die kulturelle Herausbildung des Bewusstseins, soziale Prozesse. Bewusstseinsprozesse vom limbischen System abhängig zu machen, ohne die sozial vermittelte Rückkopplung des Bewusstseins mit Hilfe des limbischen Systems auf das limbische System, also die Entwicklung der Emotionen selbst zum zentralen Punkt der Analyse zu machen, bedeutet jedoch, im kartesischen Naturalismus zu verbleiben (Vygotskij 1996). Ganz anders hier die Neuropsychoanalyse, die als wesentliches Moment der Entwicklung des Gehirns und der Persönlichkeit das über andere vermittelte und dann ins Selbst verlagerte schnelle Switching zwischen emotionalen Zuständen erachtet (Schore 1994). Der körperlichen Organisation kommt zwar eine ‚strukturierende Kausalität‘ zu, so Varela, doch realisiert sich der Geist als ‚embodied mind‘ immer nur in der Einheit von Körper und Umgebung. Der Ort des Geistes (‚mind‘) liegt in dieser wechselseitigen Bestimmtheit (‚co-determination‘) von Innerem und Äußerem. Er ist und er ist nicht im Körper, existiert nicht substantiell, sondern funktionell. Am ehesten lässt er sich als „Zyklus von Operationen“ beschreiben, als räumlich und zeitlich verteilter Prozess (zit. n. Rudrauf et al. 2003, 33 ff.). Dieser Zyklus generiert zu jedem Zeitpunkt auf der Basis von emotionalen Wertungen und persönlichem Sinn mögliche Zukunft in Bezug auf eine mit anderen gemeinsam geteilte Welt. Diese Vermittlung erfolgt über neuronale Strukturen (insb. das System der Spiegelneuronen), welche die Zustände und Handlungen von anderen unmittelbar über Resonanzbildung unbewusst (emotional und sensomotorisch) erfahrbar und simulierbar machen (Gallese 2003; Gallese et al. 2007) bzw. durch die auf ihrer Basis aufbauende Empathie, Anerkennung und Kooperation entsprechende Wirkungen auf andere ermöglichen.

Daher muss die Entwicklung und Existenz des Psychischen als Ontologie von Prozessen begriffen werden, als Selbstbewegung, Aktivität in und zwischen den Individuen, die sich durch iteratives Umschreiben des je vorherigen Zustands in Form von Rückkoppelung ständig verändern. Diese Umschreibungen erfolgen auf der Basis ‚konservierter Kernprozesse‘ [→ VII Evolution und Entwicklung des Psychischen] im Durchlaufen verschiedener Repräsentationsniveaus des Psychischen in der Persönlichkeitsentwicklung. [→ VII Repräsentationsniveaus des Psychischen] Die sich entwickelnden psychischen Systeme sind zu jedem Zeitpunkt strukturgekoppelt an die sich mit ihnen entwickelnden sozialen Systeme und im Zustand wechselseitiger Interpenetration (Luhmann 1984, der Systeme allerdings nicht als funktionelle Systeme denkt).

Aus den unmittelbar realitätsbezogenen psychomotorischen (emotional-sensomotorischen; vgl. Gallese) Rückkopplungsschleifen gehen virtuelle ‚Als-ob-Körper-Schleifen‘ (Damasio 2002) hervor, insbesondere durch Sprache und sprachlich vermittelte Reflexion. In ihnen bleiben die sensomotorischen Spuren erhalten, so in der Innervierung entsprechender Systeme des emotionalen Embodiment bei der Betrachtung von Emotionen hervorrufenden Kunstwerken oder von Spiegelneuronen nicht nur bei der Betrachtung von Handlungen sondern auch von handlungsrelevanten Gegenständen (Freedberg & Gallese 2007). Diese Prozesse sind in der Herausbildung persönlichen Sinns ersichtlich mit der Konstruktion sozialen Sinns und der diese begründenden sozialen Muster emotionaler Bewertung gekoppelt (Berger & Luckmann 1980). [→ Persönlichkeit und sozialer Sinn] So greift die Psychologie der Religion unterdessen auf begrifflich verallgemeinerte Prozesse des attachment, der Bindung, zurück (Kirkpatrick 2005), die ihrerseits durch eine Als-ob-Schleife ‚Gott‘ ebenso konstruieren wie über seine soziale Präsenz (qua Kirche), ihn als Ausgangspunkt emotionaler Einwirkung des Bewusstseins auf das Bewusstsein nutzen. Entsprechend bemerkt Vygotskij, dass sich das Konzept des ‚Ich‘ über das Konzept der anderen entwickelt. Unsere Persönlichkeit ist sozial. „The personal pronoun […] is a pointing gesture himself“ (1997, 248).

3 Ausblick

Vygotskij (1997) definiert Persönlichkeit relativ eng. „We will not include here all the traits of individuality that distinguish it from a number of other individualities“ (242). Er ist geneigt, Persönlichkeit und kulturelle Entwicklung des Kindes gleichzusetzen. Die Persönlichkeit ist nicht angeboren, ihr Hauptzug liegt in der ‚Bemeisterung‘, die er als sozial vermittelte Überwindung der Affekte mittels der Affekte denkt. Ein zweiter Aspekt geht hiermit einher. „World view is what characterizes a person’s behavior as a whole, the cultural relation of the child to the external world“ (a. a. O.). Hier deutet sich die Kategorie des ‚Erlebens‘ an, die nach Realisierung einer Neuropsychologie der emotional-kognitiven Entwicklung ab der Arbeit ‚Das Säuglingsalter‘ zentraler Ausgangspunkt von Vygotskijs Denken ist (1987; vgl. Jantzen 2007). Sie ist das übergreifende Allgemeine, von dem aus sich das Ganze der Persönlichkeit und ihre Differenzierungen erschließen. So verwundert es nicht, dass Leont’ev (2001) hieran anschließend die für seine Persönlichkeitstheorie zentrale Kategorie des persönlichen Sinns entwickelt.

Sinn ist der gesamte Horizont der emotional eingefärbten Erfahrung, der durch das Erleben von tätigkeitsbezogenen Emotionen je in der Gegenwart entsteht. Von Anfang an ist er als biologischer Sinn schon vorgeburtlich in der virtuellen Setzung eines freundlichen Begleiters als Ziel eines ‚intrinsischen Motivsystems‘ (Trevarthen 2003) ebenso gegeben wie in Form von nur den Menschen eigenen Formen der geteilten Intentionalität und Kulturbezogenheit (Tomasello et al. 2005). Die Entwicklung der Persönlichkeit ist soziale Entwicklung des Sinns in der Tätigkeit. Sie realisiert sich in der sozialen Hierarchisi...