![]()

D

Neuronale Schrittgeber und Resonanzen

![]()

1

Rhythmische Schrittgeber im Gehirn

Das Gehirn ist das komplexeste Organ des Menschen. Es entwickelt sich aus einfacheren Vorstufen durch Konzentration und Zephalisation (Swanson et al. 1999, 13). Entwicklungsgeschichtlich ist das Gehirn ursprünglich eine rezente Drüse (Vincent 1990, 20) mit reduzierter Vitalität. Seine Wirkung auf den übrigen Organismus ist exzitativ oder weckend, gleichzeitig zurückhaltend und diskret (

Einleitung). Seine beiden wesentlichen Funktionen sind zum einen die Sekretion und Rezeption von Hormonen bzw. Neurotransmittern, zum anderen die Produktion elektrischer Entladungen. Durch beide steht es in kommunikativer Resonanz mit dem übrigen Leib wie mit der Umwelt.

An jeder Interaktion von Leib und Umwelt ist das Gehirn mit rhythmischen Erregungsübertragungen beteiligt. Durch Resonanz auf die Umgebung bilden sich organisierte Erregungszentren aus, die durch regelmäßig auftretende summative Entladungen Schrittgeberfunktion erlangen. Beispiele dafür sind die bereits erwähnten neuronalen Schrittgeber des Tag-Nacht-Rhythmus und der Atmung, die unten näher zu betrachten sind.

Was sind Schrittgeber? Beim Schrittgeberprinzip sind zwei eigenrhythmische Systeme aneinander gekoppelt von denen eines über das andere

dominiert, ohne es indes zu unterdrücken. Dabei stößt der Schrittgeber das andere System an, dessen Aktivität und Funktion er verstärkt und verstetigt. So wird beispielsweise jemand zum Schrittgeber, der regelmäßig eine Schaukel anstößt. Beim Radrennsport wird ein Fahrer zum Schrittgeber, der dicht vor einem anderen rhythmisch in die Pedale tritt und ihn so im Rennen gleichsam mitzieht. In der Physiologie werden solche Organe – gewöhnlich Nerven- oder Muskelzellen – als Schrittgeber bezeichnet, deren Eigenrhythmen auf andere Organsysteme übertragen bzw. von diesen übernommen werden. Bekannte Beispiele dafür sind die genannten Erregungszentren im Gehirn und der Sinusknoten des Herzens (

D. 2).

Die Impulsvermittlung durch Schrittgeber folgt dem Resonanzprinzip, das eine rhythmische Ankoppelung von Systemen bewirkt. Biologische Schrittgeber sind demnach nicht rein kausal-mechanisch zu verstehen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich etwa von einem Motor, dessen Antriebskraft mechanisch auf die Räder übertragen wird, da ihr Grundprinzip auf Resonanz beruht. Indem das vom Schrittgeber angestoßene System, wie zum Beispiel eine Schaukel, ebenfalls eine Eigenfrequenz hat, erzielt der Anstoß nur dann einen ergonomisch günstigen Effekt, wenn beide Eigenfrequenzen zusammenstimmen (Verhältnis kleiner ganzer Zahlen

B. 2). Wichtig für das Verständnis neuronaler Schrittgeber ist, dass beide Systeme rückgekoppelt sind. So sind zum Beispiel Atmungsneurone und -organe flexibel aneinander gekoppelt. Die Atmung beim Sprechen und Singen, Lachen und Weinen ist nicht monoton, sondern variabel; sie wird nicht einseitig von den Schrittgebern im Gehirn, sondern ebenso von der Lungenkapazität, vom übrigen Organismus und dessen augenblicklicher Umweltinteraktion bestimmt (

D. 3).

Wie entstehen die neuronalen Schrittgeber in der Ontogenese? Vom zweiten Embryonalmonat an generiert das Gehirn Spontanentladungen, ohne dass zunächst eine Nervenverbindung zu den Zielorganen besteht. Vom Zentralnervensystem auswachsende einzelne Nervenfortsätze, sogenannte »Pilotfasern«85, gewinnen früh Kontakt zu den Muskeln, zur Haut und zu den Sinnesrezeptoren; auf ihrer Bahn folgen dann weitere Nervenfasern nach. Die ersten Eigenbewegungen und Sinnesreaktionen des Keimlings führen bereits im Mutterleib zu Anpassungsvorgängen zwischen Gehirn und übrigem Leib. Um die Zeit der Geburt kommt es dann zum Abschluss der Innervierung, indem die Nervenfasern nun bereits zum größten Teil in Sinnesorgane und Muskeln eingewachsen sind und Resonanzvorgänge zwischen Zentralnervensystem und Peripherie verstärkt einsetzen.86

Die frühen Spontanbewegungen des Embryos erfolgen autonom, zunächst noch unabhängig von der Hirnfunktion. (Sie sind auch bei anenzephalen Feten zu beobachten!) Die ersten rhythmischen Bewegungsformen der Gliedmaßen wie Fingerbewegung und Faustballen wie auch die im oberen Verdauungstrakt, Saugen und Schlucken werden schon im Laufe der Fetalzeit geübt. Sobald sich Hände und Füße im zweiten Embryonalmonat ausgebildet haben, beginnen sie auch schon sich zu bewegen (Flanagan, 57ff). Die autonomen Eigenbewegungen der Muskeln wirken auf das Zentralnervensystem zurück und modifizieren dessen Spontanaktivitäten. Rhythmische Eigenbewegungen wie Lutschen und Saugen, später Atmen und Kauen rufen responsive Resonanzprozesse im Gehirn hervor. Durch sie werden die zunächst unkoordinierten, ungezielten Spontanentladungen der Nervenzellgruppen synchronisiert. Mit Resonanz antwortet das frühkindliche Gehirn auf die häufiger wiederkehrenden Interaktionen von Leib und Umwelt; seine eigenrhythmischen Entladungssalven verstärken und verstetigen sich. Die Zellsäulen im Zentralnervensystem des Keimlings ordnen sich zu Rhythmusorganen mit kontinuierlichen Entladungsraten (Dupont et al. 2006). Durch Anpassung und Lernen bilden sich so im Laufe der Zeit die weckenden und hemmenden, einander hierarchisch über- und untergeordneten Nervenfunktionen aus. Auf diese Weise entstehen nach der Geburt u. a. die Schrittgeber im Hirnstamm, welche die Ein- und Ausatmung

87, später die Schrittgeber im Rückenmark, die den Gehrhythmus triggern (

D. 3).

Als Paradebeispiel für die Entstehung rhythmischer Schrittgeberfunktionen kann der zirkadiane Schlaf-Wachrhythmus gelten. Mit der Geburt passt sich der Organismus zunehmend an den Lichtrhythmus der Erde an, den er als endogenen Rhythmus übernimmt und verinnerlicht. Zur relativen Emanzipation der endogenen Schrittgeber von den Rhythmen der Umwelt führt Moore aus:

»In ihrem elliptischen Lauf um die Sonne dreht sich die Erde um ihre Achse, so dass in jedem Augenblick die Erde halb im Licht und halb im Dunkel ist. Dieser unaufhaltsame Wechsel von Licht und Dunkel, Tag und Nacht ist der durchdringendste wiederkehrende Reiz in der Umwelt und die Basis für eine fundamentale Anpassung lebender Organismen – den zirkadianen Rhythmus. Zirkadian ist abgeleitet von zirka – ungefähr – und diēs – Tag. Diese Rhythmen finden sich in nahezu allen lebenden Organismen, vom Bakterium bis zum Menschen […] Die Erzeugung zirkadianer Rhythmen ist eine ordnende Funktion des Nervensystems« (Moore 1999, 1189; übers. HJS).

Die endogenen Schrittgeber für Schlafen und Wachen liegen im Zwischenhirn über der Sehnervenkreuzung (Nucleus suprachiasmaticus, SCN). Von ihnen hängt zwar die

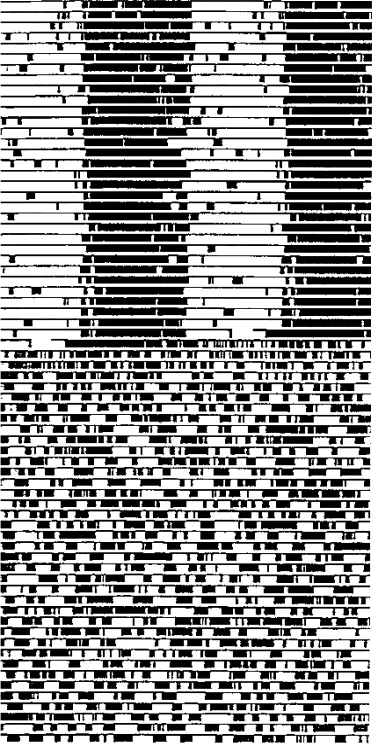

zeitliche Ordnung, nicht aber das Verhalten selbst – das heißt das Wachen und Schlafen als solches – ab. Das zeigt die experimentelle Ausschaltung der endogenen Schrittgeber. Wird der Hirnkern (SCN)im Tierversuch zerstört, bleiben Schlafen und Wachen in ihren zeitlichen Anteilen weiter erhalten (

Abb. 5), treten jedoch nun unregelmäßig verteilt über die 24 Stunden des Tages auf:

»[…] Zerstörung des SCN ändert lediglich die zeitliche Organisation einer Funktion, die Funktion selbst ändert sich nicht. Zum Beispiel verschwindet bei Zerstörung des SCN der Tag-Nacht-Rhythmus, aber die Zeit, die wachend und schlafend verbracht wird, sowie die Dauer des REM- und nicht REM-Schlafs ändert sich nicht« (Moore 1999, 1191).

Die genannten Schrittgeberneurone des Gehirns verursachen die Leistungen nicht, ihre weckenden bzw. hemmenden Funktionen stellen, wie gesagt, keine inhaltlichen Steuerkommandos dar. Wachen und Schlafen sind keine Hirnprogramme, sondern Eigenschaften des gesamten Organismus, die durch die Resonanzeigenschaften des Gehirns repräsentiert und stabilisiert

Abb. 5: Neuronenaktivität im Schlaf-Wach-Rhythmus einer Albino-Ratte. Helle Striche bedeuten eine Wach-, dunkle eine Schlafphase. Obere Hälfte: Die zirkadianen Schrittgeber im Hirnkern über der Sehnervenkreuzung (Nucleus suprachiasmatikus, SCN) zeigen regelmäßige Entladungsraten bei Tag und Nacht. Tagsüber wird der Wachzustand des Organismus durch erhöhte Entladungen aufrechterhalten; im Schlaf ist die Schrittgeberaktivität vermindert. Untere Hälfte: Verletzung des SCN führt zum Verlust der tagesrhythmischen Funktionen. Der Übergang von der oberen zur unteren Hälfte der Graphik markiert den Zeitpunkt, an dem die Läsion des Hirnkerns durchgeführt worden ist. Damit ist die zirkadiane Ordnung von Ruhe und Aktivität verlorengegangen; stattdessen findet sich nun eine Zufallsverteilung von verkürzten und unregelmäßigen Schlaf- und Wachphasen, die sich insgesamt jedoch wieder zur gleich langen Gesamt-Schlaf- und Wachdauer summieren, die ursprünglich bestanden hat. (Quelle: Fundamental Neuroscience, Zigmond MJ et al. (ed.), Circadian Timing. The suprachiasmatic nucleus (SCN), p. 1189–1206 © Elsevier 1999)

werden. Wie die o. g. Ausschaltversuche gezeigt haben, treten wechselnde Schlaf-Wachphasen auch unabhängig von den zirkadianen Schrittgebern auf (

Abb. 5, untere Hälfte). Schlafen und Wachen werden durch die Schrittgeber eingeleitet, aufrechterhalten und wieder beendet, wobei sie in eine Vielzahl anderer Rhythmen wie die sogenannten REM-Phasen eingebunden sind.

88 Statt von

»Steuerung

« des Schlaf-Wachrhythmus ist daher mit Moore besser von einer

»zeitlich ordnenden Funktion« der zirkadianen Schrittgeber zu sprechen.

Wie entstehen eigentlich die Zustände von Schlafen und Wachen? Wie in Kapitel C ausgeführt tritt der Schlaf als vertiefter Ruhezustand primär durch die periphere Hemmung der Willkürorgane ein (Erlahmen der Muskelkraft, Erlöschen von Aufmerksamkeit und Sensibilität). Umgekehrt führt beim Erwachen die Exzitation durch »Wachneurone« zur Aufhebung der Selbsthemmung und eröffnet damit die Interaktion von Organismus und Umwelt.

Die Hirnfunktionen sind somit zwar für die Aufrechterhaltung der zeitlichen Ordnung von Leistungen, nicht aber für ihren Inhalt maßgeblich (s. o.). Selbst die Dauer der Schlaf- und Wachphasen ist durch die neuronalen Schrittgeberfunktionen nicht absolut festgelegt. Die effektive Schlaf-Wachdauer wird wie gesagt sowohl durch die Umwelt als auch durch die individuelle Einstellung modifiziert.89 Wach- und Schlafphasen können verlängert oder verkürzt werden (Nachtarbeit und »Feiern«; Klingeln des Weckers, Verkehrslärm u. ä.).

Der Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen ist labil. Das machen besonders seine Störungen deutlich. So kann es zum Beispiel nach längerer Nachtschichtarbeit zu lang anhaltenden Schlafstörungen kommen (Hildebrandt 1984). Weil sich die zirkadianen Schrittgeber an das faktische Schlaf-Wachverhalten anpassen, können die Rhythmusfunktionen infolge negativer Rückkoppelung bei häufiger Übernächtigung, seelischer Überreizung etc. instabil werden. Ein die Gesundheit untergrabendes Schlafdefizit kann die Folge sein.