eBook - ePub

Available until 5 Dec |Learn more

Die neue Bundesrepublik

Zwischen Nationalisierung und Globalisierung

This book is available to read until 5th December, 2025

- 138 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Available until 5 Dec |Learn more

Die neue Bundesrepublik

Zwischen Nationalisierung und Globalisierung

About this book

Der vorliegende Band schildert knapp und luzide die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 30 Jahren. Reinhard Mehring teilt diese Zeit überzeugend in zwei Phasen auf. Der erste Abschnitt wird vom Autor als eine "introvertierte Renationalisierung" charakterisiert, während die Zeit seit etwa dem 11. September 2001 als eine Epoche der Globalisierung beschrieben wird. Kurzweilig und fundiert wird der Leser anhand wichtiger Eckpunkte, Ereignisse und Entwicklungen bis zur Regierungskrise 2017/18 geführt.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Die neue Bundesrepublik by Reinhard Mehring, Siegfried Frech, Philipp Salamon-Menger, Helmar Schöne in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Civics & Citizenship. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Edition

1Subtopic

Civics & CitizenshipTeil I Endlich wieder ein »normaler« Nationalstaat? Die neue Bundesrepublik in den 1990er Jahren

1 Vom 10-Punkte-Plan bis zum Beitritt der DDR6

Die 1980er Jahre und Gründe des Untergangs der DDR sind hier nicht darzustellen. Die neue Bundesrepublik beginnt aber nicht mit dem formalen Vollzug des Beitritts am 3. Oktober 1990, dem heutigen Nationalfeiertag, sondern mit dem Entscheidungsprozess, der schließlich zum Beitritt führte. Viele DDR-Bürger, insbesondere der Oppositions- und Bürgerbewegungen, die am Sturz der SED-Führung beteiligt waren, wünschten anfangs nur eine andere SED und DDR, einen »dritten Weg« und Neustart der Suche nach einer besseren Gesellschaft. Sie wurden von den Beitrittsbestrebungen bald enttäuscht, und sie verloren die ersten und letzten freien Wahlen der DDR im März 1990 überraschend deutlich. Einige Exponenten der Bürgerbewegung – darunter spätere Spitzenpolitiker wie Wolfgang Thierse, Joachim Gauck und Angela Merkel – traten damals in BRD-Parteien über. Der Stimmungswandel vom DDR-internen Reformbegehren zum Wiedervereinigungs- und Beitrittswunsch zeichnete sich schon früh im Parolenwechsel ab. Zunächst hieß es noch: »Wir sind das Volk!« Wir sind das Staatsvolk der DDR, das eine andere DDR wünscht! Seit Dezember 1989 trat aber als weiterer Ruf daneben: »Wir sind ein Volk!« Eine deutsche Nation mit Anspruch auf Wiedervereinigung! Eine solche Lösung erschien Mitte November 1989 noch als pure Utopie und allenfalls ferne Zukunft. Fast niemand konnte sich vorstellen, dass die alliierten Sieger des Zweiten Weltkrieges ihre Rechte (Souveränitätsvorbehalte) aufgeben und einer – vom Grundgesetz als Verfassungsauftrag gebotenen – Wiedervereinigung7 Deutschlands zustimmen würden. Auch Nachbarn wie Polen und die Beneluxstaaten, Opfer des Nationalsozialismus, schienen das niemals zu wollen.

Es wäre viel zu eng, nur auf Deutschland zu schauen und die internationalen Rahmenbedingungen zu übersehen. Der Zerfall der Sowjetunion und des Ostblocks war ein welthistorisches Ereignis, das die Landkarte und Konfliktlinien des 20. Jahrhunderts tiefgreifend verwandelte. Man spricht dafür heute gelegentlich vom Ende des »kurzen« 20. Jahrhunderts – von 1914 bis 1989 – und »Weltbürgerkriegs« der Nationalismen und totalitären Ideologien und Systeme. Im Verlauf der Ereignisse zerfielen in den 1990er Jahren die Tschechoslowakei und Jugoslawien – beides aus dem Untergang der österreichischen Doppelmonarchie nach 1918 entstandene Neugründungen –, und das Baltikum, die Ukraine, Georgien und viele andere Staaten erklärten ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion, die sich im Dezember 1991 förmlich auflöste. Jederzeit rechnete man damals mit einem Putsch gegen Gorbatschow und einer anschließenden militärischen Reaktion der Sowjetunion.

Für die meisten Nachfolgestaaten des Ostblocks wurden die 1990er Jahre zu einer dramatischen Umbruch- und Krisenzeit am Rande des Bürgerkriegs. Die Staatswirtschaft kollabierte und wurde von teils skrupellosen und korrupten Oligarchen privatisiert, während die Infrastruktur und Sozialversorgung zusammenbrach. Nur die DDR hatte in diesen gewaltigen Transformationsprozessen einen fürsorglichen Retter, der die Verantwortung und Entscheidungsfragen übernahm, weil das Gebot der Wiedervereinigung seit 1949 als ein oberster Verfassungsauftrag des Grundgesetzes galt. In der alten Präambel von 1949 hieß es: »Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit zu vollenden.« Das galt auch nach den Ostverträgen der 1970er Jahre, die die Zugehörigkeit der DDR-Bürger zur deutschen Nation nicht bestritten. Jeder Bürger der DDR – und darüber hinaus jeder »Abkömmling« eines »Volkszugehörigen« in den Grenzen von 1937 (Art. 116 Abs. 1 GG) – hatte vor und nach 1989 den unmittelbaren Anspruch auf einen bundesdeutschen Pass und volle Bürgerrechte. Die Bundesrepublik konnte das Beitrittsbegehren der DDR-Bürger juristisch gar nicht zurückweisen. Der Beitritt der DDR vereinfachte, so gesehen, als Komplettlösung die bürokratischen Formalien. Die meisten DDR-Bürger wären damals ohnehin in die Bürgerrechte der Bundesrepublik übergewechselt.

Im November 1989 stand aber der Beitritt der DDR anfangs als reale Möglichkeit noch gar nicht zur Entscheidung. Man fürchtete eine Intervention der Sowjetunion und sah die starken Bedenken der europäischen Nachbarn: insbesondere von Frankreich (unter Präsident François Mitterrand) und England (unter der Premierministerin Margaret Thatcher). Wie würde Europa nach 1989 aussehen? Würde ein vereinigtes Deutschland, demographisch und wirtschaftlich die stärkste Macht innerhalb der EU, nicht erneut den Traum von politischer Größe und Hegemonie als »Mittelmacht« zwischen West und Ost träumen? Drohte ein Austritt aus der Westbindung? Gar ein Viertes Reich?

Die Antwort der Bundesrepublik auf den Zerfall der DDR war selbst im Bundestag umstritten. Man fürchtete zunächst noch, die »friedliche Revolution« könne am Ende in eine Katastrophe münden. Der Bundeskanzler bestimmt aber laut Grundgesetz die »Richtlinien der Politik« (Art. 65 GG); er hat die sogenannte Richtlinienkompetenz und also die Aufgabe, Krisen zu bewältigen und Politik zu gestalten. Diese Aufgabe ergriff Kanzler Helmut Kohl, seit 1982 im Amt, noch im November 1989 mit einem 10-Punkte-Plan. Unstrittig handelte er hier auf eigene Verantwortung und Gefahr, nur in Abstimmung mit dem US-Präsidenten George H. W. Bush (1924–2018), wenigen Beratern (Horst Teltschik) und nicht zuletzt seiner Frau (Hannelore Kohl). Er wollte damals mit einem überraschenden Coup Führungskraft beweisen, die Initiative übernehmen und die Agenda bestimmen, indem er Bundestag wie Weltöffentlichkeit mit einem ersten Vorschlag zur Neuordnung Europas überraschte.

Ein solcher Coup ist aus den Quellen nicht detailliert rekonstruierbar. Keine Kamera war dabei. Manches wissen wir nur aus den Erinnerungen und Memoiren der Akteure, die interessegeleitet sind. Kohl, ein promovierter Historiker mit starkem vergangenheitspolitischem Engagement, wollte selbst als der »Kanzler der Einheit« in die Geschichtsbücher eingehen, der die Gunst der historischen Stunde gegen starke Widerstände und Bedenkenträger ergriffen hatte. Es war nicht ganz so, wie es legendär kolportiert wurde, dass er den Plan seiner Frau in nächtlicher Stunde ohne Absprachen mehr oder weniger spontan in die Reiseschreibmaschine diktiert hätte. Vielmehr stimmte er ihn über mehrere Tage mit wenigen Beratern ab und stellte ihn dann zunächst seiner Bundestagsfraktion in den Grundzügen vor. Es war dennoch für die Weltöffentlichkeit eine fast sensationelle Wendung, als Kohl am 28. November 1989 im Deutschen Bundestag einen ersten Vorschlag zur europäischen Antwort und Lösung unter maßgeblicher Beteiligung der Bundesrepublik einbrachte. Dafür sprach er im Entwurf von einer »Vertragsgemeinschaft« und »konföderativen Strukturen« bzw. Konföderation – enger Verbündung – sowie Beitrittsperspektiven der beteiligten Ostblockstaaten auf Basis der westlichen Verfassungsprinzipien. Die Rede von deutscher »Einheit« und vom »Beitritt« der DDR wurde zunächst noch gemieden. Sie erschien damals Ende November 1989 auch geradezu utopisch; fast niemand rechnete mit der Zustimmung der Alliierten zur Wiedervereinigung. Bei einem Veto von Frankreich und England, alliierten Siegern mit Souveränitätsvorbehalten gegen Deutschland, wäre ein Beitritt der DDR nicht möglich gewesen. Aber auch mit einer Zustimmung der Sowjetunion zum Beitritt rechnete damals selbst der Bundeskanzler noch nicht. Tatsächlich wurde der Plan zunächst eher vorbehaltlich und ablehnend aufgenommen. Erst Mitte Dezember sprach Kohl in Dresden ausdrücklich von seiner Hoffnung auf eine »Wiedervereinigung«.

Die Monate nach dem Mauerfall waren eine Sternstunde der Politik. Oft wird in kritischen Lagen unklug gehandelt. Der Erste Weltkrieg (1914–1918) gilt als »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts, weil sein Ausbruch aus einer Kette von diplomatischen Fehleinschätzungen und politischem Versagen resultierte. Beim Mauerfall und Untergang des Ostblocks, gerade beim Beitritt der DDR handelten die Akteure dagegen auf allen Ebenen – Bevölkerung wie Politiker – sehr besonnen, als ob die Menschheit am Ende des »kurzen« 20. Jahrhunderts aus Katastrophen gelernt habe. Dass die Mauer in der DDR friedlich fiel und – anders als etwa im Juni 1989 in China – nicht geschossen wurde, lag dabei zunächst an der Sowjetunion: Hätte es dort unter Gorbatschow nicht länger schon ein Umdenken gegeben, hätte Moskau die SED-Diktatur weiter gestützt, wären im Herbst 1989 gewiss Panzer aufmarschiert und Demonstranten – in Leipzig oder Berlin8 – getötet worden. Die SED-Führung war unter Erich Honecker und Stasi-Chef Erich Mielke zur »chinesischen Lösung« des Einsatzes von Gewalt bereit. Stasi und DDR-Polizei hatten ja auch die Opposition überwacht, Demonstranten verprügelt und verhaftet. Die Ausreisewilligen und Republikflüchtlinge vom Sommer 1989 – über Ungarn und die CSSR – wurden von der SED diffamiert und kriminalisiert. Die SED reagierte auf die Massendemonstrationen dann zwar mit personellen Rochaden der Spitze – von Erich Honecker über Egon Krenz zu Hans Modrow – und Reformversprechen, die aber von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wurden.

Die Demonstranten verzichteten jedoch – selbst beim Sturm auf die Berliner Stasi-Zentrale am 15. Januar 1990 – auf gewaltsame Rache. Kein DDR-Polizist und kein Stasi-Mann wurden ernstlich auch nur verprügelt. Für einige Wochen wurde der »Runde Tisch«, der alle Akteure versammelte, zum Forum und Symbol der Neuorientierung. Die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) stand damals vor der Auflösung; sie wurde u. a. durch Gregor Gysi (*1948), dem späteren Stern der Linken, am 4. Februar 1990 als PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) neu gegründet und so mit dem erheblichen Parteivermögen gerettet. Kohls Besuch in Moskau brachte dann noch im Februar einen wichtigen Schritt und Durchbruch zu einer Einwilligung in die Vereinigung. Sie erschien seitdem gegenüber der Sowjetunion mehr als Geldfrage. Für den 18. März 1990 wurden erste freie Wahlen beschlossen, aus denen die – bis 1989 als »Blockpartei« zu den »Blockflöten« im Konzert der SED gehörende – DDR-CDU (40,8%) – indirekt Kohls West-CDU – als großer Gewinner hervorging.

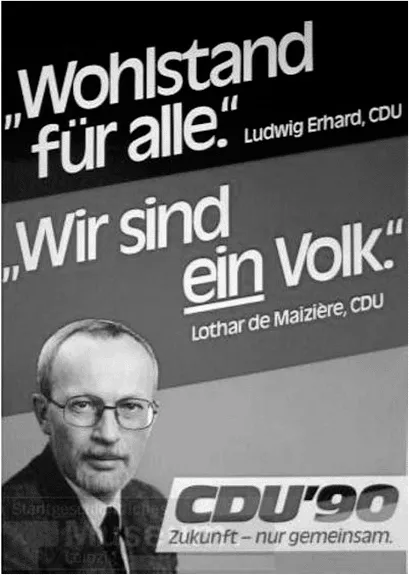

Abb. 2: Die DDR-CDU wirbt für die letzten DDR-Wahlen 1990 mit dem Slogan der »sozialen Marktwirtschaft« der alten BRD und Adenauer-Ära.

SPD (21,9%) und die verschiedenen zersplitterten Bürgerbewegungen waren unerwartet schwach, die SED-Nachfolgepartei PDS (heute: Die Linke) dagegen stark (16,4%). Es wurde dann der DDR-CDU-Politiker Lothar de Maizière (*1940) zum letzten Ministerpräsidenten der DDR gewählt. Er bildete eine Große Koalition unter Beteilung der SPD und Liberalen, um der Beitrittspolitik eine breite parlamentarische Zustimmung zu sichern.

Diese DDR-Regierung wurde zwar formell weiter beteiligt, wirkte aber fortan mehr als Statist. Die Bundesrepublik hatte die Regie übernommen und deutsch-deutsche Fragen schienen gegenüber den weltpolitischen Fragen der internationalen Akzeptanz einer Wiedervereinigung sekundär. Zentrale Entscheidungen wurden damals informell im kleinen Kreis und ständiger Gipfeldiplomatie beschlossen.

Abb. 3: Kohl und Genscher bei Gorbatschow: letzte Gipfelgespräche vom 15. Juli 1990 vor dem Beitritt.

Helmut Kohl, der hoch geachtete FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher (1927–2016) und Wolfgang Schäuble (*1942) waren oberste Verhandlungsführer. Die erste Priorität hatte aber die Haltung der Weltmächte USA und Sowjetunion. Während die USA unter George H. W. Bush – nicht der Sohn und Amtsnachfolger George W. Bush (*1946) – sich hier geradezu vorbehaltlos mit echt amerikanischem Optimismus und Idealismus hinter das Selbstbestimmungsrecht Deutschlands stellte, brauchte Michail Gorbatschow starke Gegenleistungen, nicht zuletzt Milliardenzusagen und -hilfen, um den Zerfall der Sowjetunion aufzufangen und der Gefahr eines Putsches entgegenzuwirken. Weltpolitik wird in kritischen Momenten nicht nur von den revolutionären Energien der Aktivbürgerschaft und dem ökonomischen Druck, sondern auch durch persönliche Beziehungen und Entscheidungen auf oberster Ebene bestimmt. Kohl setzte gezielt auf vertrauensbildende Maßnahmen, Kumpanei und »Männerfreundschaft« gerade im Umgang mit dem in der Weltöffentlichkeit als Reformer geradezu kultisch verehrten Gorbatschow – sowie später dessen Nachfolger Boris Jelzin (1931–2007). »Gorbi, Gorbi!«, lautete damals der Ruf. Wurde mitunter allzu einseitig und zynisch gesagt, die DDR-Bevölkerung habe 1990 die D-Mark gewählt, so agierte die Bundesrepublik nicht zuletzt mit der Scheckbuchdiplomatie ökonomischer Zusagen – gegenüber Sowjetunion wie DDR (u. a. durch den Umtauschkurs der Währungsunion).

Die Kette schwieriger Verhandlungen und starker Garantien und Zusagen der Bundesrepublik Deutschland an die Sowjetunion und die europäischen Nachbarn ist hier nicht zu schildern. Es gab innerdeutsche Verträge (Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, Einigungsvertrag) und, wichtiger noch, den Zwei-plus-Vier-Vertrag, der bis September 1990 in mehreren Runden ausgehandelt wurde. Verhandlungspartner waren die alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs – USA und Sowjetunion, England und Frankreich – sowie Bundesrepublik und DDR. Er garantierte der neuen Bundesrepublik erstmals volle Souveränität bei definitiver Anerkennung der Außengrenzen. Wichtig war die Beachtung der berechtigten Sorgen und Interessen der europäischen Nachbarn: so die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Grenze zu Polen, die jedoch kaum noch umstritten war. Zentrale Fragen betrafen etwa die NATO-Mitgliedschaft, die Übernahme der DDR-Volksarmee durch die Bundeswehr und den langsamen Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Beitrittsgebiet und ehemaligen Ostblockstaaten überhaupt. Entwaffnete und beschäftigungslose Soldaten sind in Transformationsprozessen stets ein Risiko. Es war eine große Leistung, diese – hochgerüsteten und vom Feindbild des Westens geprägten – Massen ohne Ausschreitungen, Rebellion oder gar Bürgerkrieg fast lautlos zu integrieren. Der Machtapparat der DDR – Volksarmee, Stasi und Polizei, dazu die sowjetischen Soldaten in der DDR – hatte Millionen beschäftigt. Es zeigte sich aber, dass selbst diese Träger der Diktatur kaum noch an das System glaubten und dessen Untergang widerstandslos akzeptierten. Sie kapitulierten auf breiter Front, weil sie das Systemversagen und die Systemlüge der DDR erkannten. Die humanistische Fassade der Rede von »Sozialismus« und »Volksdemokratie« wurde der DDR dabei gleichsam zum Eigentor. Was die Bevölkerung wirklich wollte, war 1989/90 deutlich sichtbar: Sie wollte mehrheitlich den ökonomischen und politischen Standard der Bundesrepublik.

Deshalb war die juristische Frage des Weges zur Einheit auch fast nur akademischer Natur. Das Grundgesetz bot zwei Wege verfassungsrechtlich an: den Weg des Beitritts nach Art. 23 GG oder der Volksabstimmung nach Art. 146 GG. Linksliberale und linke Kreise, auch in der West-SPD, wünschten zwar eine Neuverhandlung des Grundgesetzes und eine Volksabstimmung, die es 1949 nicht gegeben hatte. Die meisten wollten aber den pragmatischen Weg des Beitritts, der schließlich gewählt wurde. Der Ausgang der Märzwahlen hatte ihn bekräftigt. Für diesen einfacheren Weg sprach vor allem der enorme Handlungsdruck: der Wille der DDR-Bevölkerung zur schnellen Zugehörigkeit...

Table of contents

- Deckblatt

- Titelseite

- Impressum

- Inhalt

- Vorgeschichte

- Teil I Endlich wieder ein »normaler« Nationalstaat? Die neue Bundesrepublik in den 1990er Jahren

- Teil II Die neue Dynamik der Globalisierung

- Literaturverzeichnis

- Abbildungsnachweis:

- Nachwort