![]()

Teil 1 – Einführung in das Programm

![]()

1 Grundlagen: »Gesunder« Schlaf

1.1 Begriffserklärung: Schlaf

Das Wort »Schlaf« entstammt dem Altgermanischen und ist in seiner ursprünglichen Herkunft mit »schlapp werden« zu übersetzen (Borbély, 1987, S. 6–7). In der Literatur wird Schlaf als periodisch wiederkehrender, komplexer, hoch organisierter Zustand definiert, der durch unverkennbare Eigenschaften wie eine relative motorische Ruhe, eine verminderte sensorische Reagibilität und Bewusstseinslage gekennzeichnet ist (Fröhlich, 2002; Roehrs, 2000). Vordergründig wird Schlaf als ein der Erholung dienlicher Ruhezustand angesehen, in dem unser Tagesbewusstsein herabgesetzt wird, jedoch jederzeit wieder durch bedeutungsvolle Reize aktiviert werden kann und für unser Leben grundlegend ist (Dorsch, Häcker & Becker-Carus, 2004; Fröhlich, 2002; Roehrs, 2000).

Seit jeher beschäftigt man sich in den verschiedensten Disziplinen mit der Phänomenologie des Schlafs. In der griechischen Mythologie wurde er als Bruder des Todes verstanden, im klassischen Drama »Romeo und Julia« als unglücklicher Scheintod inszeniert, in der Märchenwelt des Dornröschens verflucht und in der Schlafforschung vielseitig untersucht und diskutiert (Borbély, 1987). Bis ins 20. Jahrhundert wurde Schlaf in der Literatur als passiver und monotoner Zustand angesehen, der sich durch ein Abschließen von der Umwelt charakterisiert (Koella, 1988, S. 11–13; Penzel, 2005, S. 7–9). Heute weiß man, dass der Schlaf ein sehr vielseitiges Phänomen und keineswegs nur ein Zustand motorischer Ruhe und fehlender Reaktivität ist. Während die Körpertemperatur, die Atmungs- und Kreislaufaktivität gegenüber dem Wachzustand vermindert sind, kann es zeitgleich zu einem temporären Aktivitätsanstieg kommen, der sich in Augen-, Rumpf-, Gesichts- oder Gliederbewegungen widerspiegelt (Koella, 1988). Die dabei grundlegende Bewusstseinsveränderung bedeutet nicht, dass der Schlafende vollständig gegenüber den Sinnesreizen abgekapselt ist (Koella, 1988). Er ist trotzdem erweckbar und kann nach plötzlichem Erwachen wieder adäquat auf sensorische Reize reagieren, was die enorme adaptive Fähigkeit des Schlafs an äußere und innere Bedingungen veranschaulicht (Koella, 1988, S. 7, 8). Ein abgrenzbares Schlafzentrum konnte bisher jedoch nicht ausfindig gemacht werden, weshalb Schlafforscher davon ausgehen, dass der Wechsel zwischen Schlafen und Wachen, sowie die Zustände Schlaf und Wach selber durch eine Vielzahl neurobiologischer Systeme reguliert wird (Förstl, Hautzinger & Roth, 2006). Der scheinbar passive Ruhezustand ist demnach vielmehr ein dynamisch-periodischer Zustand, in dem wechselseitig sowohl hohe als auch niedrige Aktivitäten innerhalb verschiedener Systeme nebeneinander existieren und systematisch über den Schlafverlauf variieren (Koella, 1988, S. 11–13).

Nahezu alle Definitionen aus der Literatur sprechen dem Schlaf letztlich zwei wesentliche Bedeutungen zu. Einerseits dient er der psychischen bzw. physischen Erholung und beeinflusst unter anderem die alltägliche Leistungsfähigkeit des Menschen, andererseits finden im Schlaf komplexe aktive Verarbeitungsprozesse zum Beispiel zur Gedächtnisbildung und neuronalen Umstrukturierung statt. In der Literatur wird Schlaf immer wieder als unerlässliche, wesentliche Voraussetzung für die menschliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Alltag definiert und angesehen (Penzel, 2005). Die hohe Bedeutsamkeit, die ihm zugesprochen wird, zeigt sich unter anderem in der eindrücklichen Dauer, die der menschliche Organismus im schlafenden Zustand verbringt. Rund 27 Jahre eines durchschnittlichen Lebens, das heißt etwa ein Drittel seines Lebens »verschläft« der Mensch (Breuer, 2009; Backhaus & Riemann, 1996; Grewal & Doghramji, 2010). Dabei liegt die durchschnittliche Schlafdauer pro Tag in den westlichen Industrieländern bei etwas über sieben Stunden (Penzel, 2005). Andere Säugetiere brauchen weniger: Zum Beispiel benötigen Pferde nur vier Stunden Schlaf täglich, um sich zu erholen, Giraffen kommen sogar mit nur zwei Stunden Schlaf pro Tag aus (Breuer, 2009). Die Taschenmaus hingegen schläft täglich rund 20 Stunden und braucht demnach ganze 18 Stunden mehr Schlaf als die Giraffe, um erholt zu erwachen (Breuer, 2009). Folglich zählt sie zu den Langschläfern unter den Säugetieren (Breuer, 2009). Unterschiede in der Schlafdauer gibt es auch unter den Menschen. Es gibt Morgen- und Abendtypen, Kurz- und Langschläfer und solche, die regelmäßig einen Mittagsschlaf halten (Hajak & Rüther, 1995). Streng genommen lassen sich demnach kaum allgemeingültige Kriterien zur Definition des normalen Schlafs finden (Hajak & Rüther, 1995). Ein gesicherter Befund ist, dass sich die Schlafdauer mit zunehmendem Alter verändert (Hajak & Rüther, 1995; Penzel, 2005). Ein neugeborenes Baby schläft nach seiner Geburt bis zu 16 Stunden täglich (Penzel, 2005). Die Schlafdauer sowie die Anzahl der Tiefschlafphasen nehmen im Laufe des Säuglings- und Kindesalters jedoch stetig ab (Penzel, 2005). Erst in der Pubertät kommt es erneut zu einer leichten Zunahme der Schlafdauer, bis sich etwa zum 16. Lebensjahr hin die subjektiv ideale Schlafdauer eingependelt hat (Penzel, 2005). Mit weiter zunehmendem Alter jedoch nimmt die Fähigkeit des Körpers ab, Schlaf in ausreichender und erholsamer Menge zu generieren, so dass sich die Schlafdauer im hohen Alter auf einige Stunden reduziert.

Im Folgenden werden nun einige Fakten zum Schlafverhalten der deutschen Bevölkerung vorgestellt. Laut einer Telefonumfrage von Ohayon und Zulley in den Jahren 1997 und 2001 (zitiert nach Meier, 1997–2010) schlafen mehr als zwei Drittel aller Deutschen wochentags zwischen sechs und acht Stunden, 15 % aller Befragten länger als acht Stunden. Am Wochenende steigt der Anteil der Langschläfer (mehr als acht Stunden Schlaf) auf etwa 42 % an. Im Vergleich zur stark variierenden Schlafdauer unterscheiden sich die Zu-Bett-geh-Zeiten wochentags und wochenends mit 22:30 Uhr und 22:45 Uhr nur geringfügig voneinander. Weiterhin zeigt sich unter 14 % der Deutschen ein Trend zum regelmäßigen Mittagsschlaf (Ohayon & Zulley, 1997, 2001 zitiert nach Meier, 1997–2010). Grundsätzlich weisen Frauen im Vergleich zu Männern durchschnittlich einen besseren Schlaf mit höherer Qualität, Dauer und Effizienz sowie kürzerer Einschlafzeit auf (Margraf & Schneider, 2009). Die »gesündeste« Schlafdauer mit der geringsten Sterblichkeitsrate für beide Geschlechter hat man für eine durchschnittliche nächtliche Schlafdauer von sieben Stunden gefunden (Penzel, 2005). Weniger als sechseinhalb und mehr als neun Stunden Schlaf werden deutlich mit erhöhter Krankenzahl und Sterblichkeit assoziiert (Schneider, 2008).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Faszination des Schlafs eine lange Tradition hat, während die Erforschung des Schlafs selbst vergleichsweise jung ist. Erst im 20. Jahrhundert wurden die Fachleute für schlafbedingte Themen sensibilisiert (Schäfer, 2009). Entgegen früherer Annahmen ist der Schlaf ein sehr dynamischer Prozess mit adaptiven Funktionen und wechselseitigen Aktivitätsniveaus im gesamten Organismus. Der Zweck des Schlafs besteht in der Erholung sowie der Aufrechterhaltung der Gesundheit und Funktionsfähigkeit im Alltag. Schlaf folgt keinen einheitlichen Kriterien, sondern ist eine individuelle Größe, die unser Leben zu einem beträchtlichen Anteil beeinflusst.

1.2 Schlafforschung – ein historischer Überblick

Die Schlafforschung ist im Vergleich zu anderen Forschungsgebieten, wie bereits erwähnt, ein noch relativ junges Forschungsfeld, das erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts intensiv exploriert wird. Die Anfänge der medizinischen Schlafforschung sind letztlich zurückzuführen auf die Entwicklung des Elektroenzephalographen (EEG) und die damit verbundene Möglichkeit, die Veränderungen der Hirntätigkeit während des Schlafverlaufes aufzuzeichnen (

Kap.1.4) (Förstl, Hautzinger & Roth, 2006).

Hans Berger, ein deutscher Neurologe und Psychiater versuchte im Jahre 1929 erstmals, mit Hilfe von Elektroden Hirnströme von der Schädeloberfläche abzuleiten und zu registrieren (Berger, 1929). Berger fixierte die kleinen tellerförmigen Silberplättchen, die mit einer leitenden Paste gefüllt waren, an bestimmte Stellen der Kopfhaut. Über ein dünnes, flexibles Kabel, das an den Elektrodenplättchen angelötet war, registrierte er über ein spezielles Verstärkersystem erstmals elektrische Spannungsunterschiede der Hirnrinden-Nervenzellen. Dabei beobachtete er, dass im Schlafverlauf stets ein charakteristisches Hirnstrombild erscheint (Borbély, 1987; Gold, 2003; Schäfer, 2009). Die Anwendung des EEGs und die damit einhergehenden Möglichkeiten zur Erfassung hirnelektrischer Aktivität publizierte Berger 1929 in seinem Werk Über das Elektroenzephalogramm des Menschen. Mit seiner Erfindung schuf Berger nun die Basis für eine Objektivierung unterschiedlicher Aktivitätszustände des menschlichen Gehirns und ermöglichte somit auch die Differenzierung physiologischer und pathologischer Befunde. In der Neurologie findet das diagnostische Untersuchungsinstrument bis heute Verwendung und wird zur Aufzeichnung der Aktivität und Funktionsfähigkeit von Nervenzellen eingesetzt (siehe hierzu besonders Gold, 2003).

1937 beobachtete die amerikanische Arbeitsgruppe unter Leitung der Physiologen Loomis und Davis, dass sich bei dem im Schlaf aufgezeichneten EEG eigentümliche Wechsel ergaben (dargestellt in Borbély, 1987). Die hirnelektrische Aktivität verlangsamte sich scheinbar mit zunehmender Schlaftiefe, unterdessen erhöhte sich die Schwingungsweite der aufgezeichneten Wellen. Im Einschlafprozess hingegen beobachtete die Arbeitsgruppe ein kleinwelliges, rasches Wellen-Muster. Unter Zuhilfenahme dieser Befunde untergliederten Loomis und seine Mitarbeiter dann den Schlaf systematisch in einzelne Stadien und fertigten ein Inventar an, welches die charakteristischen EEG-Veränderungen beinhaltete (Borbély, 1987; Schäfer, 2009). In den darauffolgenden Jahren blieb die weitere Erforschung angesichts mangelnden Interesses an den Grundlagen und Bedeutungen des EEGs aus (Gold, 2003).

Erst 1953 sollte sich herausstellen, dass das von Loomis veröffentlichte Inventar unvollständig war. Nathaniel Kleitman, ein amerikanischer Physiologe und sein Doktorand, Eugene Aserinsky, entdeckten 1953 eines der paradoxesten und wichtigsten Schlafstadien: das Stadium der schnellen Augenbewegungen (vgl. dazu Backhaus & Riemann, 1996; Borbély, 1987; Schäfer, 2009). Kleitman und Aserinsky konnten bei gesunden Schläfern beobachten, dass alle 90–100 Minuten etwa 10–30-minütige Intervalle auftauchten, die von schnellen Augenbewegungen begleitet waren. Demnach nannten sie das von ihnen entdeckte Phänomen den Rapid-Eye-Movement-Schlaf (REM-Schlaf). Dieses REM-Stadium ließ sich augenfällig von den bis dato identifizierten Stadien unterscheiden und ist neben den schnellen Augenbewegungen durch schnelle Frequenzen im EEG sowie eine Erschlaffung der Muskulatur gekennzeichnet (Gold, 2003).

1957 entdeckten Dement und Kleitman, dass Probanden in 80–90 % aller Fälle von lebhaften Träumen berichteten, wenn man sie aus einer REM-Phase weckte (dargestellt in Backhaus & Riemann, 1996; Koella, 1988). Daraufhin formulierten sie eine neue Nomenklatur zur Schlafstadienbestimmung. Der erheblich höhere Traumanteil in den REM- gegenüber den anderen Schlafphasen weckte in der Folgezeit das Interesse an psychophysiologischen Untersuchungen über die Zusammenhänge von Schlaf, psychischen Prozessen und Schlafstörungen (Backhaus & Riemann, 1996; Gold, 2003).

1967 führte Monroe eine der ersten Arbeiten mit Hilfe polysomnographischer Ableitungen (

Kap. 1.3) durch und konnte infolgedessen objektiv-typische Merkmale von schlechten Schläfern ermitteln (Gold, 2003). Die Ergebnisse seiner Studie ließen erkennen, dass polysomnographische Dokumentationen der Erfassung von Schlafbeschwerden dienlich sein könnten (Gold, 2003).

1968 publizierten Rechtschaffen und Kales das »Manual of Standardized Terminology, Techniques, and Scoring System of Sleep Stages of Human Subjects«, welches die Kriterien zur Bestimmung der Schlafstadien vereinheitlichen und standardisieren sollte (Koella, 1988; Fröhlich, 2002). 2007 kam es dann durch Iber und Kollegen zu einer vorerst letzten Modifikation der Schlafbestimmungskriterien (siehe hierzu insbesondere Spiegelhalder, Backhaus & Riemann, 2011; Iber, Ancoli-Israel, Chesson & Quan, 2007). Die Bestimmung der Schlafstadien erfolgt seitdem nach den Richtlinien der American Academy of Sleep Medicine (AASM) (Spiegelhalder et al., 2011). Die AASM-Kriterien sind konservativer, basieren jedoch in den wesentlichen Zügen auf dem 1968 von Rechtschaffen und Kales publizierten Manual (Spiegelhalder et al., 2011). Seit 2012 liegt nun, in Form der Version 2.0, auch eine erste erweiterte und überarbeite Version dieser AASM-Richtlinien vor (Berry et al., 2012; 2012a). In dieser neuen Version wurden vor allem die Regeln der Atemerfassung und auswertung überarbeitet (Rodenbeck, 2013).

1975 wurden in Amerika die ersten Schlaflabore eingerichtet. Die im gleichen Jahr gegründete ASDC (Association of Sleep Disorders Centers) setzte sich stark für die Förderung der medizinischen Schlafforschung ein (Gold, 2003).

1987 vereinten sich verschiedene Fachleute in Deutschland der Schlafmedizin zum AKS (Arbeitskreis Klinischer Schlafzentren). Aus dieser Organisation ging 1992 die DGSM (Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin) hervor, die sich bis heute für die Förderung und Umsetzung neuester schlafmedizinischer Erkenntnisse einsetzt (Dorsch, Häcker & Becker-Carus, 2004).

1.3 Schlafstadien und Schlafregulation

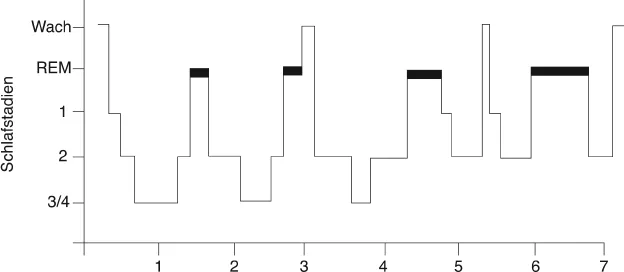

Unter Verwendung der polysomnographischen Messinstrumente EEG, EOG (Elktrookolugramm) und EMG (Elektromyogramm) werden Gehirnströme, Augenbewegungen und Muskelspannungen in Form von Wellen aufgezeichnet (Backhaus & Riemann, 1996; Schneider, 2008). Die Erhebung physiologischer Messwerte dient der Darstellung einzelner Schlafstadien in ihrer Abfolge und ermöglicht die graphische Darbietung des Schlafprofils in Form eines Hypnogramms, siehe hierzu Abbildung 1 (nach Penzel, 2005). Der gesunde Schlaf eines Erwachsenen lässt sich in drei grundlegende Phasen einteilen: das Wachstadium, den NREM (Nicht-REM)-Schlaf (Leicht- und Tiefschlaf) und in den REM-Schlaf (Zulley, 1993). Im Schlafverlauf kommt es nach überwundenem Wachzustand zu einer stabilen, zyklischen Abfolge des NREM- (Stadien 1–4) und des REM-Schlafs, zwei sehr unterschiedlichen Funktionszuständen des Gehirns mit ausbleibenden oder aktiven Augenbewegungen (hierzu Backhaus & Riemann, 1996; Förstl, Hautzinger & Roth, 2006; Spiegelhalder, Backhaus & Riemann, 2011). Im Folgenden werden nun die Schlafstadien nach den Definitionen von Rechtschaffen und Kales dargestellt (vgl. dazu Rechtschaffen & Kales, 1968).

Abb. 1: Hypnogramm eines idealtypischen Schlafprofils. Die REM-Phasen sind blockweise schwarz markiert. Die Leichtschlafstadien sind mit 1 und 2, die Tiefschlafstadien zusammengefasst mit 3/4 bezeichnet (eigene Darstellung in Anlehnung an Penzel, 2005).

Zu Beginn befindet sich der Schläfer nach dem Zubettgehen einige Zeit im Wachzustand, dem Stadium W, das durch einen individuellen Grundrhythmus, zumeist in Form von α (alpha) (8–14Hz)- oder β (beta) (15–35Hz)-Wellen gekennzeichnet ist. In diesem Stadium sind Augenbewegungen, Muskelanspannungen sowie eine relative Gehirnaktivität weiterhin zu beobachten. Nach wenigen Minuten erfolgt der Übergang in den Leichtschlaf, den ersten Abschnitt des NREM-Schlafs. Das Stadium 1 entspricht der leichtesten Form des Schlafs und ist sehr schwer vom Wachzustand zu unterscheiden. Der Zustand ist insbesondere durch verlangsamte, »rollende« Augenbewegungen und die Abschweifung der α (4–7Hz)-Wellen aus dem entspannten Wachzustand in kleine, rasche, unregelmäßige Wellen charakterisiert. Nach weiteren Minuten erfolgt mit Stadium 2 der eigentliche Sc...