eBook - ePub

Nicht-medikamentöse Hilfen für Menschen mit Demenz

Leitfaden für die Unterstützung und Beratung von Patienten und ihre Angehörigen

Georg Adler

This is a test

Share book

- 184 pages

- German

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Nicht-medikamentöse Hilfen für Menschen mit Demenz

Leitfaden für die Unterstützung und Beratung von Patienten und ihre Angehörigen

Georg Adler

Book details

Book preview

Table of contents

Citations

About This Book

Cure of dementia through drugs is not possible so far, the development can only be slowed. Thus non-drug based treatment, which facilitates patients and relatives lives with dementia, is especially important. This consolidated and practice-oriented guidebook gives an overview of non-drug based therapies. For example coping with the diagnosis and behavioural disorders, memory training and alleviating relatives. The up to date academic debate is presented concerning every topic as is a concrete link to practice.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?

Can/how do I download books?

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

What is the difference between the pricing plans?

Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.

What is Perlego?

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Do you support text-to-speech?

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Is Nicht-medikamentöse Hilfen für Menschen mit Demenz an online PDF/ePUB?

Yes, you can access Nicht-medikamentöse Hilfen für Menschen mit Demenz by Georg Adler in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Medicine & Geriatrics. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

1 Früherkennung der Demenz

1.1 Grundlagen und Symptomatik

1.2 Diagnostik der Demenz

1.3 Frühe psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz

1.3.1 Depression

1.3.2 Agitiertheit und Aggressivität

1.3.3 Psychotische Symptome

1.4 Krankheitswahrnehmung und inneres Erleben des Demenzpatienten

1.5 Bewältigungsstrategien von Demenzpatienten im Umgang mit den Symptomen und der Diagnose

1.1 Grundlagen und Symptomatik

Demenz ist ein Syndrom mit unspezifischer Ätiologie. Dies bedeutet, dass charakteristische Symptome vorliegen, die durch unterschiedliche Ursachen hervorgerufen werden können. Die häufigste Ursache der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit, die im Allgemeinen erst im höheren Lebensalter auftritt. Warum Menschen an der Alzheimer-Krankheit erkranken und wie sie genau entsteht, konnte noch nicht gänzlich geklärt werden. Es wurden allerdings biochemische und morphologische Veränderungen des Gehirns beschrieben, die für die Alzheimer-Demenz typisch sind. Im Krankheitsverlauf kommt es zum Untergang von Nervenzellen und einer damit verbundenen Verminderung der Größe des Gehirns, die in fortgeschrittenen Krankheitsstadien durch bildgebende Untersuchungen wie die Computer- oder Magnetresonanztomographie sichtbar gemacht werden kann. Im Zusammenhang mit dem Verlust von Nervenzellen kommt es auch zu Veränderungen auf der Ebene der Neurotransmitter, der biochemischen Überträgerstoffe der Nervenzellen. Charakteristisch für die Alzheimer-Demenz ist eine verminderte Produktion des Neurotransmitters Azetylcholin, dem bspw. beim Lernen eine wichtige Bedeutung zukommt. Zu den typischen morphologischen Veränderungen zählen auf mikroskopischer Ebene Eiweißablagerungen in Form der sogenannten „Plaques“ und „Fibrillen“.

Zu den Faktoren, die mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Demenz verbunden sind, gehören neben dem Alter eine genetische Veranlagung, frühere stärkere oder wiederholte Kopfverletzungen, Gefäßerkrankungen, eine geringe Schulbildung und Rauchen (Übersicht bei Kalaria et al. 2008).

Mehr als eine Million Menschen sind in Deutschland an einer Demenz erkrankt, mindestens zwei Drittel von ihnen an einer Alzheimer-Demenz. Die Häufigkeit der Erkrankung nimmt mit dem Alter zu – während etwa 1 % der unter 70-Jährigen betroffen sind, leiden ca. 20 % der 85-Jährigen und ca. 30 % der über 90-Jährigen an einer Demenz. Jährlich gibt es in Deutschland etwa 200 000 Neuerkrankungen. Von diesen sind etwa 120 000 von einer Alzheimer-Demenz betroffen. Schätzungen zufolge werden angesichts der Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2050 etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland an einer Demenz erkrankt sein. Bei den Demenzpatienten überwiegen die Frauen gegenüber den Männern (Übersichten bei Bickel 2000 und Bickel 2001), was sich durch deren höhere Lebenserwartung und durch metabolische Faktoren erklärt.

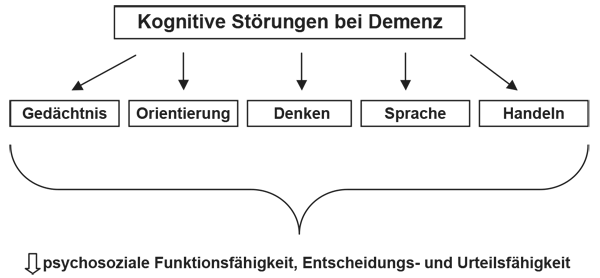

Die Erkrankung beginnt schleichend und geht mit einem fortschreitenden Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit einher. Dabei verschlechtern sich Gedächtnis, Orientierung, Denken, Auffassung, Sprache sowie die Urteilsfähigkeit im Laufe der Zeit deutlich. Neben diesen sogenannten „kognitiven Störungen“ leiden die Patienten meist schon in frühen Erkrankungsstadien an einer Veränderung der Stimmung, des Antriebs und der Motorik. Auch das soziale Leben, z. B. der Austausch mit der Familie oder den Pflegekräften, wird zunehmend durch die Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen.

In der Regel werden drei Schweregrade der Demenz unterschieden (s. Tab. 1.1). Maßgebend für diese Unterscheidung ist das Ausmaß der Einschränkungen in den Alltagsfertigkeiten, also in welchem Umfang die Krankheit die selbständige Lebensführung der Erkrankten beeinträchtigt.

Tab. 1.1: Schweregrade der Demenz (modifiziert nach Kurz 2002, in Anlehnung an Rieckmann, Schwarzbach et al. 2009)

| Schweregrad | Kognition | Lebensführung |

| Stadium 1 |

| Einschränkung der Selbstständigkeit, aber ein unabhängiges Leben ist noch möglich |

| Stadium 2 |

| Ein unabhängiges Leben ist nicht mehr möglich, Patient ist auf fremde Hilfe angewiesen, die Selbstständigkeit bleibt nur noch teilweise erhalten |

| Stadium 3 |

| Eine selbstständige Lebensführung ist nicht mehr möglich |

An Demenz erkrankte Menschen haben eine verkürzte Lebenserwartung. Die Zeitdauer zwischen Beginn der Erkrankung und dem Tod des Patienten hängt u. a. vom Erkrankungsalter und der Ursache der Demenz ab. Demenzpatienten, bei denen die Erkrankung im Alter von 65 Jahren festgestellt wurde, leben durchschnittlich noch etwa acht Jahre, während die Lebenserwartung von Patienten, bei denen mit 90 Jahren eine entsprechende Diagnose gestellt wurde, im Mittel noch 3 Jahre beträgt (Brookmeyer et al. 2002).

Die Demenzdiagnose bedeutet für den Patienten und seine Angehörigen eine immense Veränderung und eine Beeinträchtigung, welche die gesamte Person und ihr soziales Umfeld vor erhebliche Herausforderungen stellt. Die Leitsymptome der Demenz nach den gültigen internationalen Kriterien (ICD-10) sind in Tabelle 1.2 aufgeführt.

Tab. 1.2: Leitsymptome der Demenz nach ICD-10

| Leitsymptome der Demenz nach ICD-10: |

|

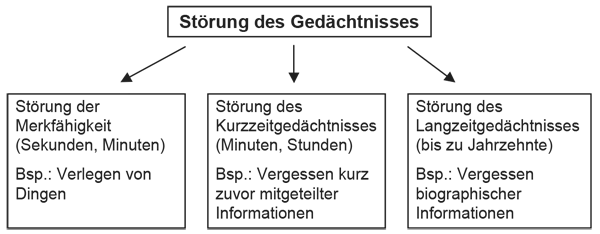

Die kognitiven Störungen bei Demenz betreffen verschiedene Bereiche und beeinträchtigen das alltägliche Leben (s. Abb. 1.1 a). Charakteristisch ist eine Störung des Gedächtnisses (s. Abb. 1.1b). Zu den Frühsymptomen gehören hierbei Störungen der Merkfähigkeit und des Kurzzeitgedächtnisses. Dies bedeutet, dass die Fähigkeit abnimmt, neue Informationen für kurze Zeiträume von mehreren Minuten oder Stunden im Gedächtnis abzuspeichern. Das fällt im Alltag als „Vergesslichkeit“ auf, indem ein Patient beispielsweise einem Film nicht mehr richtig folgen kann, weil er sich nicht mehr an bereits gesehene Details erinnert, im Supermarkt nicht mehr weiß, was er einkaufen wollte oder häufig vergisst, wo er bestimmte Gegenstände abgelegt hat.

Abb. 1.1 a: Kognitive Störungen bei Demenz

Abb. 1.1b: Störungen des Gedächtnisses

Im weiteren Erkrankungsverlauf können sich diese Störungen verstärken, so dass neue Informationen bereits nach wenigen Minuten oder Sekunden wieder vergessen werden. Dadurch nimmt auch die Fähigkeit ab, sich an längeren Gesprächen zu beteiligen. Es wird immer häufiger nötig, den Patienten an Dinge zu erinnern, die erst kürzlich gesagt wurden.

Länger bleiben die Inhalte des Langzeitgedächtnisses und des sogenannten prozeduralen Gedächtnisses erhalten. Im Langzeitgedächtnis befinden sich Erinnerungen an früher Gelerntes sowie an Informationen, Erlebnisse, Ereignisse und Erfahrungen der vorherigen Jahre und Jahrzehnte. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zunächst in Bezug auf die biographischen Erinnerungen zu deutlichen Erinnerungslücken, wodurch auch das Wissen über nahe stehende Familienmitglieder, die Familienverhältnisse und andere wichtigen Ereignisse des eigenen Lebens verloren geht. Früh durch schulisches Lernen erworbenes Faktenwissen, das im Langzeitgedächtnis abgespeichert wurde, wie historische Eckdaten, Lieder, Gedichte oder das kleine Einmaleins, bleibt hingegen noch länger erhalten.

Im prozeduralen Gedächtnis sind die „Ausführungsprogramme“ darüber abgespeichert, wie bestimmte Dinge getan werden. Das prozedurale Gedächtnis kann Fertigkeiten umfassen wie einfache Hausarbeiten, Fahrrad- oder Autofahren. Diese mussten zwar erlernt werden, wurden jedoch mit der Zeit automatisiert, so dass sie ausgeführt werden können, ohne darüber nachdenken zu müssen. Diese Inhalte bleiben im Verlauf einer Demenzerkrankung relativ lange erhalten.

Die Beeinträchtigungen bei der Speicherung neuer und dem Abruf älterer Informationen gehen mit Orientierungsstörungen einher (s. Abb. 1.1c). Dabei weist in der Regel zunächst die zeitliche, später auch die örtliche Orientierung Defizite auf. Zu Beginn der Erkrankung fällt dies beispielsweise dadurch auf, dass der Patient den aktuellen Wochentag oder Monat verwechselt, und in fremden...