![]()

Einleitung

Vorwort

Im Juni 1967 las ich als 13-Jähriger in der Lokalzeitung meiner Stadt am Rande des Ruhrgebietes eine ungewöhnliche Todesanzeige für einen erschossenen Studenten in Berlin. „Auf einer Demonstration gegen den Schah von Persien in West-Berlin ist der 26-jährige Benno Ohnesorg, stud.phil. durch die Kugel eines Polizeibeamten getötet worden. Er machte lediglich von seinem demokratischen Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Wir beklagen seinen Tod.“

Im ganzen Land erschienen solche Anzeigen und an meiner Schule, ein Theodor-Heuss-Gymnasium, veranstalteten die älteren Schüler ein Teach-In, mit Megafon, Transparenten und Studenten aus Berlin. Sie berichteten von diesem Tag und dem Schah, weswegen sie auf die Straße gegangen waren, um gegen Folter und Unterdrückung in dessen Land zu demonstrieren.

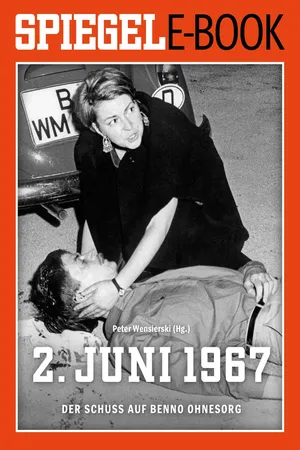

Der tödliche Schuss eines Berliner Polizisten auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 radikalisierte eine ganze Generation, er brannte sich in ihr Gedächtnis ein, so wie das Bildmotiv auf dem Titel dieses E-Books zur Ikone der darauffolgenden 68er-Bewegung wurde. Der junge Student liegt am Boden, eine Frau kniet neben ihm und hält den Kopf des Sterbenden und blickt, so meint man, nach dem Täter. Getroffen war nicht einer, sondern viele: „Der Staat hat auf uns alle geschossen“ hieß es damals aus den Reihen der Studenten. Für etliche Radikalisierte führte der Weg in die Sackgasse des Terrorismus, ob RAF oder „Bewegung 2. Juni“. Für viele Menschen in unserem Land war dieser Tag ein Wendepunkt in ihrem Leben.

42 Jahre später erfuhr ich, dass der West-Berliner Polizist Karl-Heinz Kurras SED-Mitglied und Stasi-Mitarbeiter gewesen war. Was war da los? Die daraufhin entstandene SPIEGEL-Titelgeschichte „Verrat vor dem Schuss“ findet sich in diesem E-Book genauso wie die Originalartikel des SPIEGEL aus dem Jahr 1967, die beim Lesen Zeit und Zeitgeist ganz nahe rücken lassen.

Aber was hat das zu bedeuten, dass Kurras bei der Stasi war? Muss jetzt die Geschichte von '68 umgeschrieben werden? Hat der Ostdeutsche Geheimdienst mit einem Auftragsmörder gezielt Unruhe und Chaos im Westen schüren wollen? War es Notwehr, wie es Kurras selbst darstellte, war es ein Unglück oder eine Exekution, ein Mord? Wir wollten es noch einmal ganz genau wissen. Mit einem SPIEGEL-Rechercheteam habe ich mich monatelang um die Rekonstruktion des Geschehens zwischen der Deutschen Oper und dem Hinterhof in der Krummen Straße beschäftigt. Auch die Bundesanwaltschaft prüfte erneut, ob Kurras nicht wegen Mordes zum dritten Mal angeklagt werden könnte.

„Aus kurzer Distanz“ heißt der Text, zu dem auch eine bemerkenswerte Skizze der SPIEGEL-Grafikabteilung gehört. Am Ende war klar, dass Kurras unbedrängt Benno Ohnesorg gezielt – etwa aus einem Meter Entfernung – und umringt von anderen Polizisten, so eiskalt wie hasserfüllt erschossen hat. Wie bei einer Exekution, wie ein Mord im Affekt, bei dem er die Gewalt, die in seiner Person durch Krieg und Nachkriegszeit steckte, weitergab, weiter an die dann gewalttätigen Studenten, letztlich an RAF und Bewegung 2. Juni.

Um die Tat zu vertuschen, stellte sich der Staat vor seine Diener. Schon am Abend, in der Nacht und in den nächsten Tagen logen West-Berliner Polizei, Politiker und die regierungstreue Presse um die Wette. Was die Studenten und Augenzeugen um so mehr aufbrachte. Alle Dokumente hier zeugen von einem Justiz- und Polizeiskandal, für den sich die Verantwortlichen nie wirklich entschuldigt haben. Die Angehörigen Benno Ohnesorgs, seine Frau, seine Brüder, sein Sohn Lukas haben niemals eine Wiedergutmachung erhalten. Und Berlin, inzwischen die Hauptstadt dieses Landes, das auch durch seinen Tod zu dem geworden ist, was es ist, hat bisher nicht einmal die Größe gezeigt, eine Straße oder einen Platz zur Erinnerung nach Benno Ohnesorg zu benennen.

Berlin, im Mai 2017 – Peter Wensierski

![]()

SPIEGEL 4/2012

Aus kurzer Distanz

Ein Schuss, der die Republik verändert hat: Am 2. Juni 1967 tötete der Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg und löste damit die 68er-Revolte aus. 44 Jahre später haben Ermittler den Fall neu aufgerollt – und sind auf eine Verschwörung gestoßen.

Das Foto. Es stammt aus einer Zeit, als Geschichte noch in Schwarzweißbildern erzählt wurde: ein grauer Innenhof in West-Berlin, geparkte Autos und im Vordergrund ein Mann, jung, schlaksig. Er liegt auf dem Asphalt, hat den Kopf in die eine Richtung verdreht, die Füße in die andere. Neben ihm ein dunkler Fleck: Blut.

An seiner Seite steht ein Herr, Krawatte, Anzug, der aufgeschreckt in das Blitzlicht starrt. Und links, ganz am Rand, sieht man ein halbes Gesicht. Ein Gesicht, das hier nun zum ersten Mal auftaucht. Weil es vorher bei dieser Aufnahme immer abgeschnitten wurde. Denn das Foto kommt nicht nur aus einer Zeit, in der Geschichte in Schwarzweiß geschrieben wurde. Man wollte damals auch die Welt, je nach Standpunkt, so schwarz oder weiß sehen, dass die wahre Geschichte dafür verbogen wurde. Und verborgen blieb.

Der junge Mann am Boden heißt Benno Ohnesorg. Es ist der 2. Juni 1967, Ohnesorg hat gegen den Schah demonstriert, gegen den Staatsbesuch in West-Berlin, jetzt steckt in seinem Kopf ein Projektil, Kaliber 7,65 Millimeter. Eine Polizeikugel, die die Republik verändern wird. Weil sie die Studentenunruhen anheizt. Weil sie die 68er-Revolte auslöst, aber auch den Terror der Bewegung 2. Juni, der Roten Armee Fraktion. Den Aufstand gegen einen Staat, der nicht nur in den Augen ihrer Sympathisanten an diesem Abend in Berlin zuerst geschossen hat.

Der Mann neben Ohnesorg ist der Polizeieinsatzleiter Helmut Starke, der danach behaupten wird, er habe in diesem Moment nicht geahnt, dass ein Polizist geschossen und Ohnesorg getroffen hatte. Und den Schützen? Nein, den habe er nicht gesehen, erst später, auf der Straße. Aber nicht hier, in diesem Innenhof.

Doch der Schütze war immer da, auf diesem Foto, zusammen mit Starke. Karl-Heinz Kurras, 39, Kriminalobermeister. Das Halbgesicht ganz am Rand, das schnippelnde Finger, schonende Hände beseitigt haben. Gemacht hatte das Foto ein Polizeireporter der Berliner „BZ“ aus dem Springer-Verlag, Wolfgang Schöne. Ein guter Freund von Kurras, außerdem ein guter Bekannter von Starke, der den Polizeireporter regelmäßig mit Tipps versorgte. Auch die Richter kannten dieses Foto nur ohne Kurras – die Richter, die ihn später zweimal freisprachen.

Jetzt aber sieht man ihn. Im Hof, mit Starke, seinem Chef, kurz nach dem Schuss. Und trotzdem will Starke seinen Mann Kurras hier nicht bemerkt haben? Kaum zu glauben. So wie vieles andere. Denn es gibt inzwischen noch mehr Fotos, Vermerke, Aussagen, die ein anderes Licht auf den Fall werfen. Und auf die Lügen, die ihn seit 44 Jahren umgeben.

Das alles kommt nun hoch, liegt in Ermittlungsakten, die 2009 neu angelegt wurden. Da nämlich stellte sich heraus, dass der Schuss, der schon 1967 das Land erschütterte, noch ein zweites Mal für eine Staatsaffäre taugt. Kurras, heute 84, war nicht nur Beamter der West-Berliner Polizei. Er gehörte in den sechziger Jahren auch zu den Top-Agenten des Ostens, geführt als Stasi-IM „Otto Bohl“. 17 Aktenordner hat die Stasi-Unterlagen-Behörde zu ihm gefunden.

Damit kam plötzlich der Verdacht auf, dass sein Todesschuss einen ganz anderen Hintergrund haben könnte als immer vermutet. Dass dieser Kurras gar nicht in Notwehr oder aus Versehen geschossen hatte, nicht im Handgemenge mit Demonstranten, wie er nachher immer behauptet und vor allem die Springer-Presse verbreitet hatte. Aber auch nicht aus Hass auf alle Linken, wie die Studenten glaubten. Nun war denkbar, dass er für die Stasi abgedrückt hatte, als Auftragsmörder, um die Studentenkrawalle zu schüren und den Feindstaat Bundesrepublik zu zersetzen. Sofort begannen deshalb neue Untersuchungen, in Berlin, bei der Staatsanwaltschaft, und in Karlsruhe, bei der Bundesanwaltschaft.

Seitdem haben die Ermittler zum ersten Mal akribisch das gesamte verfügbare Bildmaterial vom 2. Juni 1967 ausgewertet. Sie haben Fotos und Filmschnipsel aufgehellt, sie durch hochauflösende Bildbearbeitungsprogramme gejagt, haben Ereignisse im Hintergrund sichtbar gemacht, die früher nur ein graues Nichts zu sein schienen. Einige Aufnahmen aus diesem Bilderberg waren bisher unbekannt, auf anderen wenig zu erkennen.

Auch der SPIEGEL hat monatelang Dokumente in Archiven gesichtet, hat mit Zeugen des 2. Juni gesprochen, und auch daraus ergibt sich nun ein Ablauf, sehr nah an dem Bild, das sich die Ermittler gemacht haben.

Für sie war es die letzte Chance, ein deutsches Rätsel zu lösen: warum Benno Ohnesorg sterben musste. Aus juristischer Sicht mögen die Ergebnisse eine Enttäuschung sein. Das Berliner Ermittlungsverfahren wurde im November eingestellt, es reichte nicht für eine Anklage. Zu viele Zeugen sind tot, dement, können sich nicht mehr erinnern, wollen es vielleicht auch nicht. Und die Fotos, Filmschnipsel? Für einen neuen Prozess langte auch das nicht. Zu verschwommen sind die entscheidenden Szenen, als dass sich die Ankläger damit in ein neues Verfahren gegen Kurras getraut hätten. Auch der Verdacht, mit dem die Bundesanwaltschaft noch ermittelt, lässt sich nicht erhärten. Dass Kurras im Auftrag der Staatssicherheit geschossen haben soll. Die Stasi-Akten, zumindest die bekannten, geben das nicht her.

Und doch sind die Ergebnisse eine Sensation. Denn bei allen Mängeln erlauben sie erstmals eine Rekonstruktion dessen, was mit großer Wahrscheinlichkeit am 2. Juni 1967 in diesem Berliner Innenhof tatsächlich geschah. Wie Ohnesorg erschossen wurde. Dass es Kurras mutmaßlich unbedrängt tat, aus kurzer Distanz. Eben ganz anders, als er im Prozess immer behauptet hatte. Das aber ist noch nicht alles: Die Puzzleteile ergeben auch das Bild einer unbekannten, unerhörten Verschwörung. Deutlich wird nicht nur, wie schlampig die Staatsanwaltschaft arbeitete. Und wie dreist Kurras offenbar alle belog. Sondern auch, wie eisern seine Kollegen ihn deckten.

„Es ist schlimmer als das Übelste, was wir damals vermuteten, so weit ging unsere Phantasie nicht“, sagt Hans-Christian Ströbele zu den neuen Erkenntnissen. „Wenn uns das jemand gesagt hätte, wir hätten es als Verschwörungstheorie abgetan.“ Ströbele, der grüne Bundestagsabgeordnete, der den 2. Juni 1967 in Berlin als Tag der politischen Erweckung erlebte, erkennt nun „einen Geheimbund“ in West-Berlin; „alle“, sagt Ströbele, „waren gegen uns.“ Und er sieht, 44 Jahre danach, „einen hinreichenden Verdacht, dass es sich bei der Erschießung von Benno Ohnesorg um eine vorsätzliche Tat mit Tötungsabsicht“ gehandelt habe.

Die Geschichte der Republik muss deshalb zwar nicht radikal umgeschrieben werden; es war nicht der gezielte Schuss von links, der die linken Anschläge auslöste. Aber die Geschichte dieses Schusses ist nun eine andere, und keiner weiß, wie die Geschichte des Landes weitergegangen wäre, wenn das damals schon korrekt ermittelt und offengelegt worden wäre.

Freitag, der 2. Juni 1967: Berlin, die geteilte Stadt, ist an diesem Tag noch einmal geteilt. Nun auch noch im Westen. Viele Berliner freuen sich, endlich mal wieder eine kaiserliche Hoheit bejubeln zu dürfen. Der Schah von Persien kommt, Resa Pahlewi. Ein Hochglanz-Herrscher, mit weißer Paradeuniform und einer Gemahlin, die eine ganze Juwelensammlung in ihrem Haar herumträgt.

Ein paar tausend erwarten dagegen den anderen Schah, den Schurken und Schlächter, der Oppositionelle verschwinden lässt, in den Kerkern der Geheimpolizei Savak oder gleich unter der Erde. Sie haben sich auf einen anderen Empfang vorbereitet. Die größtmögliche Majestätsbeleidigung.

Die aktivste Widerstandszelle gegen den Untertanengeist sitzt an der Freien Universität, wo auch ein Student der Romanistik eingeschrieben ist, Benno Ohnesorg, 26. Er gehört nicht zu den Radikalen, die Farbbeutel oder Steine werfen. Das iranische Regime empört aber auch ihn so sehr, dass er dagegen auf die Straße gehen will. Er nimmt sich einen weißen Kissenbezug; „Autonomie für die Teheraner Universität“, schreibt er darauf, später, im Sterben, wird seine rechte Hand dieses Stück Stoff umklammern.

Die Berliner Polizei erwartet die Schah-Gegner mit einer Großmacht; fast 4000 Schutzpolizisten in Uniform. Auch die Kripo schickt 250 Mann, darunter 88 Kriminalbeamte aus der Abteilung I, dem Staatsschutz. Die Einser sollen „wilde Demonstrationen rechtzeitig erkennen“ und „Störungen verhindern“, wie es im Einsatzbefehl heißt. Sie sehen sich als Elitetruppe, tragen keine Uniformen, sondern leichte Sommeranzüge und sind deshalb nicht als Polizisten zu erkennen. Höchstens da, wo ihre Dienstwaffe das Sakko ausbeult – eine Walther PPK, wie sie auch der Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras an diesem Tag trägt. Links, im Schulterhalfter.

Kurras scheint wie geschaffen für diesen Auftrag, überhaupt für die Arbeit beim Staatsschutz. Alles, was „wild“ ist, stört nicht nur öffentliche Ruhe und Ordnung, sondern auch sein persönliches Wohlbefinden. In seiner Wohnung sieht es damals aus wie in einem Möbelhaus-Katalog. Sein Freund, der „BZ“-Fotograf Schöne, erinnert sich heute noch, an die Kissen auf dem Sofa, mit Handkantenschlag genau in der Mitte geknickt, an die Bücher, akkurat ausgerichtet, an ein Wohnzimmer, eine Küche, die merkwürdig steril aussahen, so ordentlich alles.

Selbst im Fanatismus blieb dieser Kurras ganz Ordnungshüter. Er war besessen von Waffen, er ging in seinem Jahresurlaub auf die Jagd und jeden Sonntag auf den Schießstand des Polizeisportvereins in Berlin-Wannsee, meist mit Schöne. Dessen Fotos zeigen: Sogar beim Herumballern mit einem Colt trug Kurras Krawatte.

Er hatte schon 1944/45 schießen dürfen, als 17-jähriger Infanterist an der Ostfront; Kurras hatte nur knapp überlebt, mit zwei Treffern im rechten Arm. Gleich nach dem Krieg hatte er sich dann wieder eine Knarre besorgt, diesmal kostete ihn das die Freiheit. Wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilten die Russen ihn zu 25 Jahren Lagerhaft in Sachsenhausen. Und als er früher rausdurfte, 1950, ging er zur West-Berliner Polizei, wo er ganz legal schießen durfte. Aber selbst hier ging er wie ein Süchtiger jedes Risiko ein, um immer häufiger seinen Schuss zu bekommen.

1955 bot er an, die Berliner Polizei für die Stasi auszuspionieren; der Großteil seines Agentenlohns ging für Waffen und Patronen drauf. Jeden Monat 300 bis 400 D-Mark allein für Munition, notierten seine Führungsoffiziere irritiert. Nach dem Todesschuss ist in Stasi-Akten von einer „charakterlichen Schwäche“ die Rede.

Nicht die einzige. Für die Berliner Staatsanwälte, die sich 2009 die Stasi-Akten vornahmen, ergab sich ein Persönlichkeitsbild, das sich mit „Kaltblütigkeit, der bekundeten Bereitschaft zur Gewaltanwendung und dem weitgehenden Fehlen von Empathie umschreiben lässt“. So nachzulesen in einem Vermerk der Ermittler.

Ein kleinkarierter Charakter, eine großkalibrige Dienstwaffe, das also ist die Grundausstattung, mit der Karl-Heinz Kurras am Morgen des 2. Juni 1967 seinen Dienst antritt. Gegen 19.30 Uhr erreicht er die Deutsche Oper, wo dem Schah die „Zauberflöte“ in der Inszenierung eines Staatsakts dargeboten werden soll. Die Polizei hat die Bismarckstraße vor dem Eingang gesperrt, aber die Menge kommt trotzdem nah heran. Sie steht gegenüber, auf dem Bürgersteig, zusammengepfercht in einem sechs Meter breiten Schlauch, vor sich ein Absperrgitter, im Rücken ein Bauzaun.

Es fliegen Tomaten, Rauchbomben, Farbbeutel, wohl auch Steine. Der Schah fährt vor und rettet sich ins Foyer. Um 20.07 Uhr kommt der Befehl: „Knüppel frei! Räumen!“

Die Beamten schlagen auf Männer und Frauen, Alte und Kinder, sie schlagen mit Wut und bis aufs Blut. Die Polizei drischt die Schah-Gegner rechts in die Seitenstraße, die Krumme Straße. Von dieser Stelle noch 110 Meter weiter, dann links in den Hof, dort wird Benno Ohnesorg in wenigen Minuten eine Kugel in den Kopf bekommen.

Die Protestierenden sind aufgebracht, aber am Eingang zur Krummen Straße ist es noch keine Straßenschlacht. Der Pulk der Demonstranten klatscht, pfeift, johlt. Ihnen gegenüber steht eine Kette der Schutzpolizei, 30 Mann. Zwischen den Fronten liegen 10, 20 Meter, ein Niemandsland, in dem nur die Herren in den Sommeranzügen operieren. Die Abteilung I, Staatsschutz, geführt von Kripo-Einsatzleiter Starke.

Die Einser nennen das „Füchse jagen“. Sie stehen hinter der Polizeikette, beobachten, wer auf der anderen Seite wie ein Anführer wirkt. Dann prescht ein Greiftrupp nach vorn, zerrt ihn aus der Menge, hinter die eigene Linie und zur Gefangenen-Sammelstelle.

Der Erste, den sich die Krawattenmänner schnappen, ist ein persischer Student, der Zweite ein Schüler mit Trillerpfeife. Der Dritte wird Hartmut Roßhoff, ein Student in grauer Wolljacke. Kurt Werner, Gruppenführer der Abteilung I, stürmt vor, auch einer seiner fünf Männer flitzt los, es ist Karl-Heinz Kurras. In Panik läuft der gejagte Roßhoff über eine Auffahrt in den Hof der Hausnummer 66/67. Werner, Kurras hinterher. Und dann strömen Demonstranten und Reporter nach, vielleicht 30 oder 40 Personen, die sehen wollen, was passiert. Es ist etwa 20.30 Uhr, die Dämmerung hat eingesetzt.

Es wird nach dem 2. Juni von den nächsten Minuten Hunderte Versionen geben, in denen nur eines gleich bleibt: der Innenhof. Ein Hof, 26 Meter breit, offen zur Krummen Straße, weil der Wohnblock an der Straße auf Pfeilern steht. Und 22 Meter tief: vorn die asphaltierten Parkplätze, mit dem Stelzen-Haus darüber, achteinhalb Meter. Dahinter, im Freien, ein Schotterstreifen, fünf Meter. Und dann bis zur...