- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

La battaglia del debito pubblico

About this book

Da mesi è sulle prime pagine di giornali e telegiornali. Per colpa sua cadono le borse di tutta Europa. Per colpa sua è perfino caduto il governo. Il debito pubblico quest'anno ha superato i 1.900 miliardi di euro. Sergio Piccioli spiega in modo semplice e chiaro che cos'è «questo debito» di cui tutti parlano e come siamo arrivati a questo punto; ci dà un quadro dei rischi che stiamo correndo e delle possibili soluzioni al problema, tra questioni nazionali ed europee, tra eurobond e patrimoniale.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access La battaglia del debito pubblico by Sergio Piccioli in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Governmental Accounting. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

1.

Abbiamo un debito alto

Quota «1.900»

Siamo arrivati a quota «1.900». Se tutto va bene, presto riusciremo a fermare questo numero intorno a quota «1.930». E sarà un evento da festeggiare, perché sono decenni che non fa che salire e tra qualche anno avrebbe superato quota «2.000». Stiamo parlando di miliardi di euro. Stiamo parlando del famigerato debito pubblico, quello che da tempo sembra ormai aver ipotecato il nostro futuro, il mostro enorme ed invisibile che toglie il sonno alla nostra economia con i suoi numeri da capogiro: millenovecento miliardi di euro. In cifre: 1.900.000.000.000 di euro. Per chi fosse rimasto affezionato alla lira sono quasi 3 milioni e 700 mila miliardi di vecchie lire. In cifre: 3.700.000.000.000.000. Quasi non si riesce a scrivere, figuriamoci a dirlo.

È così oggi siamo alla rispettabile cifra di circa 1.900 miliardi di euro. Diciamo «circa» perché questo numero cambia ogni giorno. Ogni ora. E di solito sale. Sale in media di 3.000 euro al secondo (non è un refuso, avete letto bene: c’è scritto proprio «3.000 euro al secondo»). Se la cifra non fosse seguita dall’unità monetaria dell’euro sembrerebbe la velocità di un razzo destinato a esplorare lo spazio. Ogni giorno, nel tempo che impiega il nostro pianeta a compiere una rotazione completa su se stesso, come non ci accorgiamo di aver fatto un giro di 40 mila chilometri, così non ci accorgiamo che il debito è salito di 260 milioni di euro. Già, ogni giorno, in media, sale di duecentosessanta milioni di euro. A pensarci, viene da chiedersi come riusciamo la sera ad addormentarci sapendo che ogni mattina troviamo questa cifra che si somma a quella del giorno prima, e che si accumula ogni giorno inesorabilmente1. Se ci riusciamo, però, dipende da vari motivi. Alcuni sono banali, altri meno. Una delle ragioni per cui tiriamo avanti senza ansiolitici è che il debito per i più è una grandezza invisibile, a dispetto delle sue dimensioni. Ne subiamo gli effetti nella vita di tutti i giorni, ma non si vede. Un po’ come l’inquinamento: c’è, ma non si vede, non si tocca. Quindi, come si dice: «occhio non vede, cuore non duole». Inoltre, il fatto che sia un peso che condividiamo con altri 60 milioni di nostri amatissimi concittadini forse ci fa stare meglio. 1.900 miliardi di debito fanno in media 30 mila euro a testa, inclusi i neonati... Mi sembra quasi di sentire i commenti dell’uomo della strada: «ma perché devo preoccuparmi se anche mia suocera deve pagare i suoi 30 mila, e lo stesso quel dispotico del mio capo?». Insomma, forse se non sbattiamo la testa contro il muro per la disperazione è perché il debito è una cosa talmente grande, e così generalmente distribuita, che quei «30 mila» sembrano un po’ come un asteroide che rischia di cadere sulla Terra: il rischio c’è, ma è come se non ci fosse.

Scherzi a parte, ci sono anche motivi seri per non passare notti insonni (che non significa dormire sonni tranquilli). Innanzitutto, il debito non è nato ieri. Se si prendono i giornali di vent’anni fa, i titoli sono gli stessi. Allarme sui conti pubblici; L’Italia ad un passo dal baratro; Torniamo al baratto. Cambiano i ministri e i sottosegretari, ma la sostanza rimane la stessa. E allora, perché preoccuparsi troppo? Ce la siamo cavata per tutto questo tempo e, dunque, ce la caveremo ancora. Per la serie: se non si preoccupava mio padre, perché devo preoccuparmi io? Se l’apocalisse non c’è stata finora, perché farsi venire l’ansia? Ecco, questa logica che vede il futuro simile al passato, se può rassicurarci per come abbiamo superato i nostri problemi allora, ora può essere pericolosa, se non si «aggiorna», cioè se non si considera come il mondo sia cambiato nel frattempo. Vedremo proprio come questo sia oggi uno degli aspetti più importanti nella gestione del problema debito pubblico.

Ma c’è un’altra ragione per non farsi prendere dal panico. È vero che abbiamo un debito di 1.900 miliardi, ma ogni anno produciamo un reddito di quasi 1.600 miliardi, e abbiamo accumulato una ricchezza stimata in 8.600 miliardi. Dunque, è vero che abbiamo la spada di Damocle dei «30 mila» che ci pende sulla testa, ma produciamo anche un reddito che finora ci ha sempre permesso di pagare i nostri conti, la nostra ricchezza è quattro volte e mezzo maggiore del nostro debito, condividiamo la stessa moneta con altri 16 paesi europei, siamo tra i paesi più industrializzati del mondo ed il quarto maggiore paese dell’Unione Europea, una delle regioni più ricche della Terra.

Siamo al doppio

Ma, avere un debito è un problema? Da che mondo è mondo gli Stati si sono sempre finanziati a debito. In effetti, è normale che lo Stato si indebiti, nel senso che è perfino auspicabile che, per fornire servizi ai cittadini e sostenere spese e investimenti, ricorra all’indebitamento. Si indebitano anche le famiglie, quando fanno un mutuo per l’acquisto della casa, e le imprese, per finanziare gli investimenti. Quindi, indebitarsi non è di per sé un fatto negativo, ma può esserlo se la misura e la natura dei debiti risulta incompatibile con la nostra capacità di rimborsarli nel tempo, attraverso il nostro reddito e le risorse di cui comunque disponiamo. Ma allora, se il problema non è il debito ma la sua misura, come facciamo a stabilire a che livello questa misura è proporzionata per le nostre tasche? Non c’è un criterio univoco, ma il consenso in Europa e nel mondo vuole che il debito di un paese dovrebbe essere correlato al reddito che quel paese produce ogni anno. È un criterio di buon senso rendere la sostenibilità del debito in funzione di quanto si produce ogni anno. Come vedremo più avanti, altri fattori andrebbero presi in considerazione, come la ricchezza o il debito del settore privato. Nel frattempo, però, il livello stabilito per i paesi dell’euro è il 60% del reddito: ogni 100 euro di reddito prodotto da un paese, il debito pubblico di quel paese non dovrebbe superare i 60 euro. Bene, allora facciamo due conti. L’Italia ha un PIL di quasi 1.600 miliardi, il 60% corrisponde a 960 miliardi. Ecco, questo dovrebbe essere il livello del nostro debito pubblico, secondo gli standard europei, secondo quanto stabilito nel Trattato che ha dato origine alla moneta unica.

A fronte di un debito obiettivo di 960 miliardi, noi abbiamo un debito effettivo che supera i 1.900 miliardi, il doppio di quel livello. Il nostro debito è «enorme» perché anziché essere al 60% del PIL è al 120%, abbiamo superato del doppio il livello massimo stabilito in sede europea. Se già di per sé questo dato basterebbe a dare la cifra della situazione, nel confronto internazionale il quadro non migliora. Perché se è vero che siamo in buona compagnia, avendo tutti i maggiori paesi ampiamente superato la soglia del 60%, è anche vero che noi italiani siamo dei campioni da questo punto di vista.

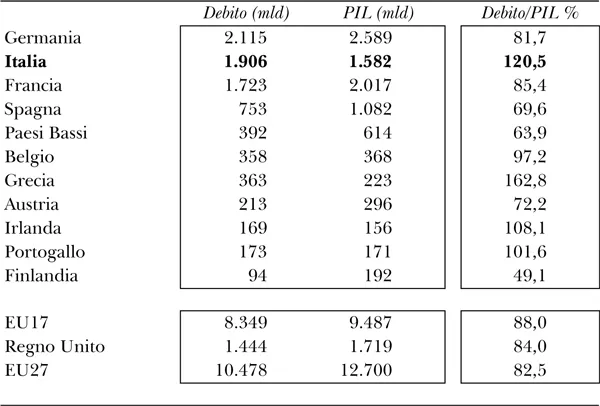

In Europa, i debiti di Germania, Francia e Regno Unito superano l’80% in rapporto al PIL. Paesi minori come Grecia e Irlanda – che, come sappiamo, stanno passando i guai – hanno il debito rispettivamente al 162% e al 108% del PIL. I paesi dell’euro hanno un debito che nel complesso arriva all’88% del prodotto (tabella 1).

Tabella 1. Europa: debiti e PIL – 2011 – in ordine decrescente di debito assoluto

Dati in euro.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Commissione Europea.

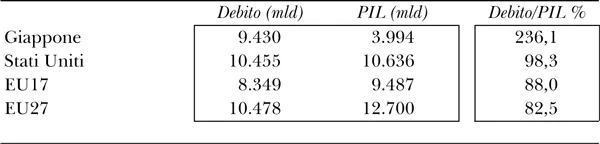

Tabella 2. Grandi aree: debiti e PIL – 2011 – in ordine decrescente di debito/PIL

Dati in euro.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Commissione Europea.

Fuori dall’Europa, il debito pubblico degli Stati Uniti è di poco sotto la soglia del 100% del PIL. Il Giappone invece da un paio d’anni ha ampiamente superato il doppio del PIL (tabella 2).

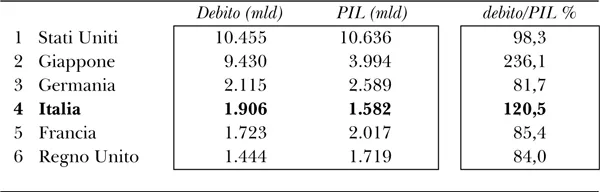

Tabella 3. Maggiori paesi: debiti e PIL – 2011 – in ordine decrescente di debito assoluto

Dati in euro.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Commissione Europea.

Ad una prima occhiata sembra, quindi, che in termini di debito pubblico la vecchia Europa stia meglio degli Stati Uniti e del Giappone. In realtà, i numeri nudi e crudi non dicono tutta la verità. Per formulare un giudizio più aderente alla realtà, occorre completare il quadro tenendo presente che altri fattori di un certo rilievo costituiscono per quei paesi dei vantaggi che l’Europa non ha, almeno non ha ancora. Ne parleremo più avanti. Per il momento limitiamoci a constatare che in termini assoluti l’Italia ha il quarto debito pubblico del mondo, dopo quello di Stati Uniti, Giappone e Germania (tabella 3).

Ma, se essere vicini ai giganti di solito è motivo per compiacersi, in questo caso la compiacenza scema rapidamente, perché l’Italia non è la quarta economia del mondo, e non ha certo il peso che quei paesi hanno nello scacchiere geo-politico mondiale.

Un po’ di storia

L’andamento del debito pubblico nel tempo indica che non è nato ieri, non è fenomeno recente, ha radici antiche. I nostri bisnonni, i padri della patria, hanno visto le finanze pubbliche associate a numeri molto simili a quelli che vediamo noi oggi.

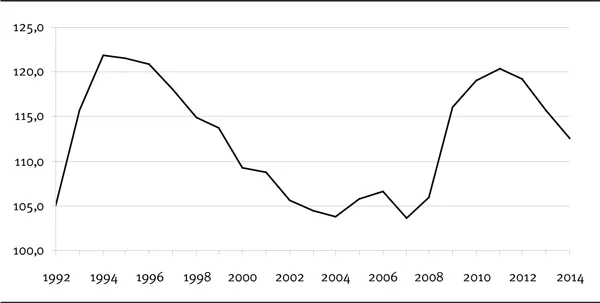

Da uno studio della Banca d’Italia sulla storia del debito dall’Unità ad oggi risulta che gli anni in cui il debito è stato superiore al prodotto non sono casi isolati. Su 147 anni osservati il debito è stato superiore al 100% del PIL 53 volte; ha superato il 60% in 108 casi. Per restare al Novecento, abbiamo avuto due picchi molto elevati subito dopo le due grandi guerre, picchi dai quali siamo usciti grazie alla riduzione del debito estero, prima, e per effetto dell’inflazione elevatissima, poi, nel secondo dopoguerra. Successivamente, fino alla fine degli anni Sessanta, abbiamo registrato il livello più basso della nostra storia, mentre poi il debito è tornato a salire, quando la crisi petrolifera del ’73 ha cambiato il volto dell’economia mondiale. Da allora è iniziato un periodo di crescente accumulazione di debito, che ha trovato il suo livello massimo negli anni Novanta (121,8% nel 1994). E qui c’è stata la svolta. Per entrare nell’euro, e grazie all’euro, abbiamo ridotto il debito/PIL di quasi venti punti, toccando il minimo di periodo nel 2004 (103,8%). Il resto è storia recente: la crisi ci è costata quasi quindici punti di PIL, in termini relativi il livello di oggi è quello di quasi vent’anni fa (figura 1).

Questi brevi cenni storici potrebbero indurre qualcuno a trarre conclusioni rassicuranti sul futuro. In fondo, il passato, prossimo e remoto, ha visto l’Italia con un alto debito pubblico, e il crac finanziario non c’è stato, siamo riusciti, in un modo o nell’altro, a gestire le crisi che di volta in volta abbiamo dovuto affrontare. E, dunque, perché preoccuparci?

In primo luogo, se è vero che il crac non c’è stato, è altrettanto vero che ci siamo andati vicino, perché il paese ha vissuto dei momenti drammatici anche in passato, quanto a crisi finanziarie e valutarie. Basti pensare agli eventi del 1992, quando furono prese misure draconiane per scongiurare una grave crisi di bilancio, e allo stesso tempo fummo costretti a uscire dal sistema europeo dei cambi, svalutando sensibilmente la lira. Nel 2008, per effetto della crisi internazionale, il Governo italiano, in linea con i governi del G8, ha preso provvedimenti, come quello di garantire i depositi bancari, che normalmente si prendono in tempo di guerra. Nel novembre 2009 i mercati hanno severamente penalizzato i nostri titoli di Stato, mettendo in discussione l’equilibrio delle nostre finanze pubbliche. La storia recente del 2011 ci ha ricordato che il debito naviga in un mare che può diventare rapidamente molto mosso, minacciando la stabilità della nostra economia e la tenuta del paese sul piano politico e sociale.

Figura 1. Rapporto debito/PIL 1992-2014

Fonte: Nostra elaborazione su dati Commissione Europea.

In secondo luogo, le crisi che abbiamo vissuto in passato non sono state risolte, sono state superate… Le cause che le determinarono non sono state sanate, sono state rinviate o lenite. Abbiamo curato i sintomi, ma la malattia non è stata curata. Perché altrimenti non si spiega come a distanza di quasi vent’anni ci ritroviamo col debito pubblico ancora a quota «120%». La differenza rispetto a ieri è che gli stessi problemi di vent’anni fa oggi non si possono risolvere più con gli stessi metodi. Gli stessi problemi di un tempo vanno risolti in un altro modo, e questo nuovo modo, come vedremo, è più doloroso del vecchio. In altri termini, è cambiato il contesto in cui ci muoviamo. Il mondo intorno a noi è cambiato più velocemente di quanto non siamo stati in grado di cambiare noi. Asia e America sono cambiate più rapidamente di quanto non abbia fatto l’Europa, e l’Europa è cambiata più rapidamente di quanto non abbia fatto l’Italia. Oggi dobbiamo affrontare gli stessi problemi di ieri, ma in modo completamente diverso, e molto più impegnativo.

Dunque, procedere per analogia e confidare nel passato per affrontare i problemi del futuro è un errore di metodo, prima ancora che di merito. La storia aiuta a capire certi fenomeni, ed è giusto approfondire la comprensione del passato per guardare al futuro, ma occorre avere chiara la consapevolezza che il trascorrere del tempo è lineare solo sul calendario, e la velocità di cambiamento degli ultimi due decenni impone di affrontare il futuro sapendo che questa velocità è destinata ad aumentare. Una delle lezioni che dobbiamo trarre dalla crisi che stiamo ancora vivendo è che gestire problemi nuovi con strumenti vecchi è molto pericoloso, soprattutto nella nuova economia finanziaria. Dunque, attenzione, come si suol dire, a guidare la macchina guardando dallo specchietto retrovisore.

Come ci siamo arrivati

Risalire alle cause che hanno determinato l’accumularsi di un debito pubblico così elevato equivale a raccontare la storia d’Italia dagli anni Settanta in poi, e non è certo lo scopo di questo libro. Basta ricordare, però, la lista delle cose che conosciamo tutti. I «vizi» degli italiani e della loro classe politica, a livello centrale come a livello locale, le forti tensioni sociopolitiche nelle fabbriche e nelle piazze, la questione meridionale, il consociativismo come metodo di gestione della cosa pubblica, un’economia sommersa pari a un quinto del PIL, un’evasione fiscale di dimensioni imbarazzanti, una diffusa sub-cultura corporativista che ha trascinato nel tempo privilegi e protezioni di stampo medioevale in ampi settori dell’economia pubblica e privata, sono alcuni dei fattori che negli anni hanno contribuito ad aggiungere spesa pubblica e a sottrarre entrate fiscali dal bilancio dello Stato e della Pubblica Amministrazione in senso lato, determinando l’accumularsi di deficit annui finanziati a debito2. Ciò è avvenuto, è giusto sottolinearlo, in un contesto internazionale che è mutato nel tempo, sia grazie a fattori fuori del nostro controllo (dagli choc petroliferi alla globalizzazione), sia per effetto di decisioni strategiche immancabili, come la crescente integrazione europea, culminata nell’adesione alla moneta unica.

Il risultato è stato che abbiamo fatto ricorso al debito per arrivare alla fine del mese, abbiamo trasformato deficit congiunturali in debito strutturale. Il tentativo di adeguarci alle nuove sfide del mutato contesto internazionale è diventata conquista recente e parziale. In generale, è prevalsa la logica del breve termine. Si sono trovate soluzioni temporanee a problemi di fondo. Anziché programmare interventi mirati in sala operatoria, abbiamo affrontato le logiche più sbrigative del pronto soccorso. Invece di cercare di guardare al futuro, siamo rimasti ancorati a salvaguardare un passato-realtà che stava cambiando rapidamente, e oggi il debito presenta il conto, è il conto. Quando sono state trovate risposte ai problemi, queste salvaguardavano prevalentemente le generazioni del presente (il presente di allora), ignorando o mettendo in subordine gli effetti diretti e collaterali che avrebbero prodotto per le generazioni del futuro (questo presente), e oggi il debito presenta il conto, è il conto.

Pur con l’attenuante generica degli choc esogeni, abbiamo in definitiva attuato su scala industriale la «politica del rinvio»: poiché non sono in grado o non voglio risolvere ora il problema che mi si presenta, né posso eluderlo, allora decido di rinviarlo. Come? Indebitandomi. L’indebitamento mi consente di fare oggi quello che con le mie risorse altrimenti non mi potrei permettere. Con l’indebitamento – che, se ben dosato, fa bene all’economia – si sposta in avanti nel tempo il momento in cui siamo tenuti a pagare i beni e i servizi, per consumo e investimento, di cui vogliamo beneficiare nel tempo. Oppure si placa la crisi del momento, anestetizzando la «zona» critica con una generosa manciata di soldi pubblici3. Come spesso si sente dire, l’Italia ha vis...

Table of contents

- Copertina

- Colophon

- Indice

- Introduzione

- 1. Abbiamo un debito alto

- 2. Che cos’è

- 3. Perché è un problema

- 4. Il nuovo contesto

- 5. I rischi che corriamo

- 6. Crescita e indebitamento

- 7. Il pareggio di bilancio

- 8. Che cosa fare

- Appendice

- Glossario

- Bibliografia

- Note