![]()

Capitolo 1

L’orientamento della domanda:

moduli di servizi intergrati

introduzione: un destino comune

Per quanto seccante sia doverlo ammettere, il vicino ha ancora occupato lo spazio della vostra autovettura. Non si tratta di una seccatura piccola, considerando che l’autovettura è per voi uno strumento di lavoro e in occasione dell’ultima mancanza del senso della proprietà privata da parte del “signore della porta accanto” vi siete visti costretti a rimandare un paio di consegne addossandovi un costo assai oneroso. È tempo di risolvere il problema: come? A quale istituto rivolgersi per avere una soluzione della controversia – perché di questo si tratta – senza che ciò vi obblighi a trascorrere ore in tribunale ovvero ore al telefono con il vostro legale attendendo che vengano fissate le udienze e che alfine giustizia sia fatta?

Nell’ultimo armadio a destra del vostro studio nel Palazzo di Giustizia ancora giace irrisolto un caso annoso. Particolarmente affascinante in punta di diritto ma per quanto vi siate affannati ad analizzare la giurisprudenza, a consultare casi simili e a condividere con i colleghi nel poco tempo che resta fra un’udienza e l’altra il vostro dubbio vi pare ovvio che il caso debba essere affrontato avendo sul tavolo informazioni supplementari, di cattere squisitamente scientifico. A chi rivolgersi per avere un’ulteriore perizia, posto che quelle precedenti non vi hanno lasciati soddisfatti né hanno del tutto sciolto i dubbi sul nesso causale che intercorre fra le condizioni del conflitto e i comportamenti della parte ricorrente?

Due storie diverse, ma non appartenenti a due mondi diversi. La prima si situa all’inizio della catena che può dare avvio a un procedimento giudiziario di cognizione ordinaria, la seconda si trova lungo la linea che dall’inizio di un procedimento porta alla sentenza del giudice. Ma questa non è la sola caratteristica che hanno in comune. Essi sono esempi di processi decisionali, scelte, che si determinano anche sulla base delle conoscenze e delle informazioni. Vi è una terza dimensione che accomuna queste due storie: cittadini che chiedono soluzioni di controversie e magistrati che dirimono controversie sono situati all’interno di contesti territoriali, sociali ed economici dai quali quelle controversie sorgono e che in quelli si riflettono. Questo capitolo vuole essere una proposta per la progettazione di strumenti capaci di meglio orientare la domanda di giustizia e quindi rendere funzionalmente più rispondente il sistema giudiziario.

una domanda differenziata e largamente sconosciuta

Se volessimo ragionare in termini semplici senza nulla togliere alla solennità e alla sacralità della funzione giudiziaria potremmo pensare che il sistema dei tribunali e delle Procure, delle Corti di appello delle Procure generali e della Corte di cassazione costituisce il destinatario di una complessa domanda che nasce innanzitutto da forze di carattere sociale ed economico. Dei molti procedimenti di contenzioso giuslavoristico che sono aperti davanti ai tribunali italiani la larga parte trova la propria ragione di essere nel mercato del lavoro e quindi sono in grande misura indipendenti dalle razionalità decisionali dei giudici italiani. Diciamo “in grande misura” perché in realtà anche questa affermazione andrebbe completata con una cautela ossia della affermazione che rileva come una parte dei procedimenti di primo grado siano il risultato di una revisione in appello ovvero in cassazione. In ogni modo, se dovessimo spiegare la domanda di giustizia che viene rivolta alle sezioni lavoro dei tribunali italiani dovremmo osservare l’andamento del mercato del lavoro, i meccanismi di regolazione delle cosiddette “relazioni di lavoro”, la contrattualistica in essere, le ricadute delle revisioni normative (ad esempio quelle che sono scaturite dalla adozione del cosiddetto Jobs Act), la tradizione di negoziazione e contrattazione che caratterizza ancora oggi alcune grandi imprese italiane, le modalità di gestione delle risorse umane delle piccole e medie imprese, le tradizioni di carattere sindacale dei distretti industriali, ecc. In sintesi per spiegare la domanda di giustizia dovremmo guardare a qualcosa di diverso dalla giustizia. Dovremmo guardare al paese reale. All’economia. Alla società. Alla vita dei cittadini.

Lo stesso può dirsi del contenzioso che riguarda il diritto fallimentare e le procedure concorsuali. Sarà la vita delle imprese, la tenuta del sistema bancario, la capacità di offerta creditizia, l’articolazione delle catene di creditori e fornitori, che devono essere capite e conosciute per spiegare la sostanza e la qualità della domanda di risoluzione di casi che riguardano il fallimento delle attività imprenditoriali.

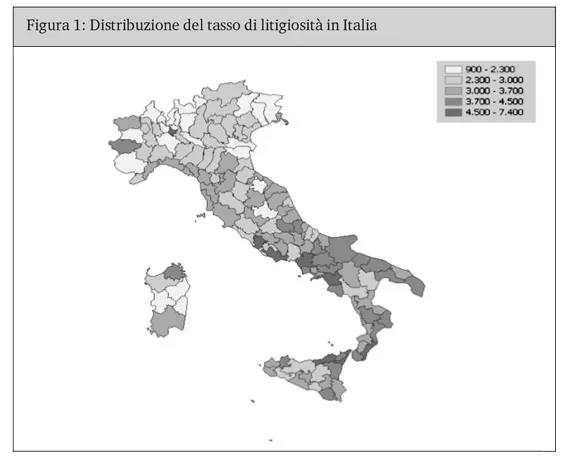

Anche il contenzioso di cognizione ordinaria trova le sue radici nel funzionamento della società italiana. Riprendendo un recente lavoro di ricerca svolto sulla base dei dati della DG Stat, si rileva come la distribuzione del tasso di litigiosità in Italia è assai disomogenea. Nella figura 1 si nota che le aree in chiaro – ossia quelle con basso tasso di litigiosità – sono prevalentemente concentrate al Nord e al centro del paese ma non senza eccezioni. In Sicilia ci sono aree – che corrispondono all’estensione territoriale delle province – in cui la litigiosità è bassa così come notiamo che al Nord e al centro vi sono aree dove la litigiosità è molto più elevata della media nazionale. Il tasso di litigiosità che rileva il numero dei procedimenti che sopravvengono in un tribunale di primo grado si spiega con la combinazione di diverse variabili concomitanti, fra cui le condizioni economiche e sociali e la solidità della regolazione sociale.

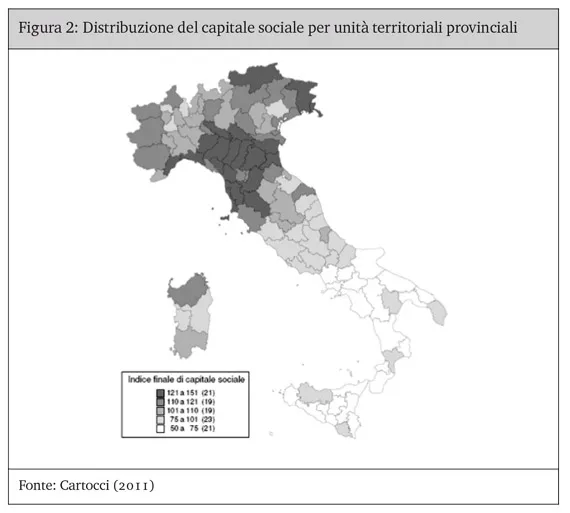

La conoscenza della società e dell’economia italiane non è condizione necessaria soltanto per spiegare cosa “pende” sul tavolo del giudice (sul ruolo). Si tratta di una conoscenza necessaria anche per capire quali capacità e quali risorse il cittadino è in grado di utilizzare per chiedere giustizia. Non si tratta soltanto di sapere quale sia la distribuzione del reddito pro capite, una variabile di cui certamente tenere conto. Si tratta anche di sapere il grado di istruzione, l’esistenza di una rete familiare o amicale, la concomitanza di altre difficoltà o condizioni disagevoli che possono avere a che fare con le condizioni di salute personali o dei propri familiari, con le condizioni di disabilità, con la concentrazione all’interno di un percorso di vita o di un percorso di vita familiare di esperienze giudiziarie. La figura 2 ci offre un dato empirico sufficiente per sostenere che le capacità di “fare azione collettiva” o di ragionare e agire in un’ottica che tiene conto del contesto sociale e civico nel quale si vive (l’interesse bene inteso di Tocqueville potrebbe essere qui richiamato a titolo euristico) sono distribuite in modo difforme nel paese. Gli studiosi chiamano questo capitale sociale. Qui è misurato facendo la sintesi del tasso di partecipazione ad associazioni civiche e sociali, del tasso di partecipazione a un’attività intrinsecamente orientata al bene di un altro anonimo, come la donazione del sangue, del tasso di distribuzione della vendita di quotidiani e di partecipazione sociale in genere.

Si noti che l’argomento che si intende accettare non è quello che mette in relazione il capitale sociale con l’efficienza della giustizia. Già questa analisi è stata compiuta. Il punto è diverso. Si tratta di individuare quelle condizioni di contesto – territoriali nel senso sociologico del termine – che aumentano o ostacolano la capacità di un cittadino di vedere tutelata la propria uguaglianza dinnanzi alla legge. Non è detto che questa tutela debba necessariamente scaturire dall’attivazione dello strumento giudiziario, né si può trascurare che per orientare la domanda del cittadino il tessuto dei corpi intermedi e l’esistenza di una società civile organizzata sono fattori fortemente facilitanti. Riprendendo l’impostazione di un vasto programma di ricerca e formazione avviato di recente in Canada il tema dell’accesso alla giustizia è anche il tema dell’accesso al diritto, alla sua comprensione e alla sua fruizione. Il diritto in azione, ossia quello che si attiva nelle aule dei tribunali così come negli strumenti di mediazione, negoziazione, risoluzione extra-giudiziale delle controversie, è il diritto rispetto al quale valutare le capacità di fruizione distribuite sul territorio. Sarebbe illusorio immaginare che l’uguaglianza delle capacità di accesso sia un dato di natura.

la trappola dell’egalitarismo funzionale

Il passaggio dal principio alla prassi istituzionale è necessario per capire se e come l’ideale di uguaglianza guidi il comportamento degli attori istituzionali e se sia effettivamente assicurata l’uguaglianza dall’organizzazione delle istituzioni. Una cosa infatti è incardinare l’uguaglianza nell’ordinamento costituzionale di uno Stato (art. 3 della Costituzione italiana). Altra cosa è organizzare, nei fatti, le istituzioni pubbliche in modo che realmente vi sia non tanto uguaglianza formale, di cui abbiamo detto si occupano le norme e lo fanno nel nostro paese con una gamma di istituti di garanzia costituzionale, ordinamentale, processuale, quanto uguaglianza nell’accesso a quei beni, servizi, opportunità che sono una delle ragioni per cui le istituzioni esistono e sono legittimate dai cittadini ad allocare risorse nella e per conto della collettività. In questo complesso articolato che mette insieme uguaglianza dinanzi alle norme e uguaglianza di accesso alle opportunità di tutela dei diritti che le norme creano, ciò che il cittadino percepisce è fondamentale. Non si tratta infatti soltanto di garantire l’uguaglianza formale. Si tratta anche di porsi il problema di come il cittadino percepisce l’uguaglianza nella sua interazione reale con le istituzioni. È qui che si incunea il problema della legittimazione esterna del sistema giustizia. Quest’ultimo, legittimato nella sua forma ex ante dalle norme, resta invece soggetto a una legittimazione in divenire, in itinere ed ex post in dipendenza della sua capacità non solo di essere effettivamente accessibile ai cittadini che chiedono la tutela dei diritti, ma anche di essere percepito come ugualmente accessibile e funzionante in modo uguale, al di là di tutte le variabili in gioco: sociali, economiche, culturali, ma anche territoriali, geografiche, storiche. È importante introdurre fin da ora una distinzione concettuale. La legittimazione di cui si parla molto ha a che vedere con il consenso. Quest’ultimo infatti caratterizza il rapporto che intercorre fra il cittadino e un attore individuale o istituzionale e che deriva dalla corrispondenza tra preferenze e valori del primo e decisioni del secondo. La legittimazione di cui il sistema giustizia necessita non ha una dimensione personale né riguarda il merito delle singole scelte del giudice. Ciò che invece caratterizza il patto costituzionale è l’essere astratto, impersonale e indipendente dal caso specifico. Solo così il cittadino potrà avere fiducia nella magistratura anche quando risulterà parte soccombente in un processo. Affrontare il tema dell’uguaglianza dinanzi alla legge significa toccare un nervo vitale della legittimazione delle istituzioni democratiche. In fondo, nessun cittadino sottoscrive ogni giorno realmente il patto con le istituzioni. Quest’ultimo è accettato implicitamente e legittimato proprio attraverso il fatto di seguire le regole del vivere civile. Tuttavia, già il fatto di non sentirsi più garantiti rispetto all’uguaglianza, anche senza avere necessariamente prove concrete che la legge non è uguale per tutti, costituisce di per sé un problema di cui non è possibile tacere. Non solo perché la stessa idea di uguaglianza dinanzi alla legge ha un potere evocativo così elevato che la sua negazione è utilizzata nel discorso mediatico e politico proprio per denunciare le cosiddette “ingiustizie”, o persino certi specifici interventi normativi non orientati alla tutela dell’interesse generale. Ma anche perché la legittimità stessa dell’azione della magistratura dipende da come il cittadino percepisce l’operato del magistrato. La sottolineatura qui va sul termine “percepisce”. Il cittadino non ha – né si suppone debba avere – le conoscenze specialistiche per apprezzare quanto accade nel lungo e complesso iter che caratterizza ad esempio un processo. Si affida infatti a un legale. Il cittadino può eventualmente conoscere la traiettoria del processo, ma difficilmente conoscerà cosa accade nella vita organizzativa e lavorativa quotidiana di un tribunale. Perché dunque affidarsi a un giudice? Perché il cittadino chiede giustizia e la chiede all’istituzione da cui si attende una giustizia giusta, ossia imparziale. Chiedere giustizia non è soltanto chiedere di essere uguali dinanzi alla legge. Quest’ultima è la precondizione necessaria perché vi sia una giustizia “giusta”, sia per chi la chiede, sia per la società. Ma non è una condizione sufficiente. Cosa si intende infatti per “giustizia giusta”? La domanda è complessa e richiede una trattazione articolata alla quale questo libro cerca di fornire elementi di conoscenza empirica e di analisi critica fondata su fatti e dati. Ma in generale possiamo dire, già facendo appello al senso comune, che la giustizia giusta non è solo la mera applicazione della legge. Altrimenti potremmo sostituire – lo diciamo qui in modo provocatorio – al giudice un algoritmo, che funziona all’interno di un software nel quale si potrebbero immettere i dati del processo ed estrarre con un calcolo che prescinde totalmente dal contesto il verdetto. Invece il cittadino chiede una giustizia “giusta” e cosa questa sia non è determinabile in modo automatico e cieco rispetto al contesto: per esserlo essa deve arrivare in tempo, deve arrivare in modo prevedibile, deve essere leggibile e deve rispondere a criteri di sostenibilità di insieme. In altri termini, il principio di giustizia se applicato a una comunità – a tutti i cittadini di un paese – non ammetterebbe forse che, fatta pari a 100 la quantità del tempo che possiamo materialmente dedicare a tutti i processi, sia dedicato il 90% a un processo e il restante 10% agli altri 99 processi che sono pendenti sul ruolo del giudice. Anche se in verità questa stessa affermazione ci appare suscettibile di verifica empirica. Non possiamo assumerlo a priori. Forse in alcuni momenti storici o in alcuni paesi il cittadino sarebbe disposto ad accettare che le cause pendenti dinanzi al giudice di pace per le violazioni del codice della strada fossero trattate con una quantità di tempo commisurata alla quantità – elevata – e alla complessità – limitata – se in compenso il cittadino fosse in grado di prevedere in quanto tempo avrà una risposta dal giudice di pace nel caso in cui facesse causa, quanto saranno i costi da sostenere e soprattutto che il processo che riguarda un caso gravissimo di inadempienza della normativa di sicurezza sul lavoro venisse approfondito accuratamente dalle altre istanze del sistema giudiziario che a questo tipo di procedimenti sono deputate. Forse lo accetterebbe se glielo si spiegasse o se potesse prevedere le buone ragioni di una strategia organizzativa di questo tipo. Ancora una volta non è questione di preferenza per questa o quella decisione del giudice nel merito di un procedimento. È piuttosto questione di accettazione di un bilanciamento di valori e principi invece di un altro comunque possibile. La risposta non si trova né nelle norme né nei modelli. La risposta sta nell’analisi empirica di ogni società, in uno specifico momento della sua storia.

L’Italia è un caso caratterizzato da un vero paradosso se lo si considera sotto il profilo del funzionamento del sistema giustizia. Molti dispositivi di carattere normativo, che si articolano e dispiegano dal livello costituzionale fino a quello del diritto legislativo e regolamentare sono basati sul principio di uguaglianza dinnanzi alla giustizia (non solo dinnanzi alla legge). Il principio del giudice naturale, l’obbligatorietà dell’azione penale, soltanto per fare due (importanti) esempi, obbediscono all’idea che vuole eliminare dal funzionamento della giustizia elementi di discrezionalità, dai quali deriverebbero appunto violazioni del principio di eguaglianza. Per quanto non si possa che essere d’accordo nel condividere e nel valorizzare al di là di ogni condizione contingente il principio di eguaglianza, risulta invece dubbio il fatto che la sola fonte di discriminazione possa essere nella procedura o nell’ordinamento giudiziario, dal che ne discenderebbe che una volta evitate queste fonti di potenziale discriminazione l’uguaglianza dinnanzi alla giustizia è garantita. Qui invece si annida il paradosso dell’egalitarismo funzionale. Mentre infatti è condivisibile che la decisione del magistrato si attenga a princìpi di impersonalità, è realisticamente non verosimile che l’interfaccia fra la domanda di diritti e la risposta del sistema giudiziario possa avvenire su base a priori egalitaria nelle funzioni, nelle capacità, nelle conoscenze, nelle informazioni. Due cittadini che si trovano ad essere parte nello stesso tipo di contenzioso saranno tutelati dallo stesso tipo di garanzie, quelle previste dai codici per l’appunto, ma saranno soggetti a diseguaglianze di accesso al sistema giustizia se, partendo dal presupposto che la proce...