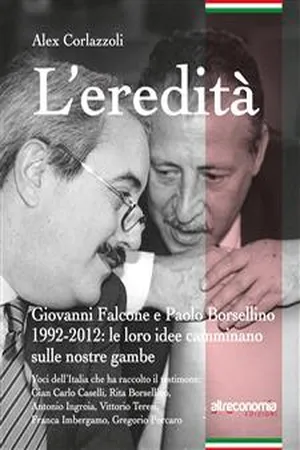

L'eredità

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 1992-2012: le loro idee camminano sulle nostre gambe

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

L'eredità

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 1992-2012: le loro idee camminano sulle nostre gambe

About this book

A vent'anni dalle stragi, le voci di chi ha raccolto il testimone: Gian Carlo Caselli, Rita Borsellino, Antonio Ingroia, Vittorio Teresi, Franca Imbergamo, Gregorio Porcaro L'Italia non dimentica Falcone e Borsellino: la celebre foto di Tony Gentile, 20 anni dopo, è affissa in Questure, uffici pubblici, scuole, oratori. L'eredità racconta questo e altri miracoli, con le parole di chi ha raccolto il testimone della lotta alla mafia: Antonio Ingroia, Vittorio Teresi, Franca Imbergamo, magistrati a Palermo e Caltanissetta; Rita Borsellino, sorella di Paolo, che ha viaggiato in tutta Italia per raccontare le stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992; Gregorio Porcaro, ex vice-parroco di don Pino Puglisi e molti altri. L'eredità dà voce anche a chi -dopo le stragi- ha cambiato vita, come il collaboratore di giustizia Vincenzo Calcara, killer designato per Borsellino.

Un libro dedicato a Nino Caponnetto, con la prefazione di Gian Carlo Caselli, procuratore della Repubblica di Torino.

Per tutti loro Giovanni e Paolo sono ancora vivi. Alex Corlazzoli, giornalista, insegnante, innamorato di Palermo. Nel 1995 va in Sicilia da leghista e 10 giorni dopo straccia la tessera. Da allora frequenta l'Isola per passione e per lavoro. Ha fatto il volontario con i ragazzi di strada a Monreale, partecipato alla Carovana Antimafia, portato centinaia di studenti di Crema a conoscere la Sicilia, promosso dibattiti sulla mafia grazie all'amicizia con Nino Caponnetto. Fondatore dell'associazione "Link", nel 2002 ha pubblicato I ragazzi di Paolo (Ega). Nel 2008 ha prodotto con il regista Tommaso D'Elia il documentario Rita Borsellino, na stranizza d'amuri. Scrive di mafia e antimafia. Per Altreconomia ha pubblicato "Riprendiamoci la scuola. Diario di un maestro di campagna" (Altreconomia 2011) Dirige il mensile monrealese Filo diretto e collabora con Altreconomia e Il Fatto Quotidiano.

Frequently asked questions

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Information

1. Gli eredi: guardare avanti con gli occhi di Giovanni e Paolo

La pesante eredità di Falcone e Borsellino, nelle parole dei loro “sostituti”

“Questa stanza me la sono contesa nel momento della nomina come procuratore aggiunto, con Antonio Ingroia. Per fortuna mia è prevalsa l’anzianità e l’ho avuta assegnata io. La cosa che più mi dispiaceva nei primi periodi era che quasi nessuno del personale e anche dei colleghi più giovani e meno giovani si ricordavano che questa era stata la stanza di Paolo, ma tutti rammentavano che era stata dell’ultimo procuratore aggiunto. Dopo Paolo Borsellino qui hanno lavorato Luigi Croce e Giuseppe Pignatone. Tutti dicevano che era la stanza di Pignatone ma io affermavo di essere qua perché è quella di Paolo Borsellino”.

Vittorio Teresi è seduto sulla poltrona di Paolo, dove probabilmente ha trascorso gli ultimi giorni di lavoro. Ultimo piano della Procura, nel Palazzo di Giustizia più famoso d’Italia. È la penultima stanza d’un lungo corridoio. Accanto c’è quella del procuratore capo, che oggi è Francesco Messineo. Per arrivarci bisogna attraversare il “Palazzo dei veleni”. Visto da fuori, resta nella memoria solo quella rampa dove le macchine blindate salgono squarciando con le sirene il rumore del traffico, evocando sempre quelle che tutta Italia ha ascoltato il 23 maggio e il 19 luglio dalla tv.

Dentro, il monumentale palazzo riflette sui freddi marmi i tormenti, le frustrazioni, le speranze di questi vent’anni. Al piano terra, nel corridoio, tra le aule dei processi ci sono le statue in gesso a grandezza naturale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino realizzate da Tommaso Domina, e riposte a Palazzo di Giustizia dopo essere state vandalizzate nella centrale via Libertà proprio nel 18esimo anniversario della strage di via D’Amelio: Paolo in piedi, con in mano una sigaretta, scambia un sorriso con Giovanni seduto su una panchina.

Ogni volta che entro nel Palazzo dei veleni, mi guardo attorno. Prima di raggiungere la stanza di Vittorio Teresi all’ultimo piano, mi aggiro tra i corridoi. Cerco con lo sguardo d’incrociare quello di chi lavora lì dentro. Provo a rivedere il “film” di quei terribili giorni tra maggio e luglio. Ritorno con la memoria ai giorni della strage, a ciò che Nino Caponnetto, Antonio Ingroia e Vittorio Teresi mi hanno raccontato di Borsellino e Falcone.

Sembra di rivederli mentre camminano tra questi immensi spazi. C’è una vecchia fotografia di Egidio Scaccio che li ritrae assieme in un angolo del Palazzo: Paolo, con una mano in tasca e l’altra che gesticola forse indicando un numero con le dita mentre guarda fisso negli occhi Falcone, che con entrambe le mani in tasca sembra sorpreso dalle parole di Borsellino. Provo a immaginarli di nuovo assieme.

Salgo al primo piano, dove oggi vi è l’aula magna intitolata ai due colleghi uccisi dalla mafia. Un altro ricordo. Uno scatto in bianco e nero di Paolo, fermo in mezzo al corridoio, accanto a una passerella che porta a cinque piedistalli di ferro sui quali sono state o stanno per essere appoggiate le bare di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinari e Rocco Di Cillo. Borsellino ha lo sguardo smarrito. Perso. Con una mano cerca qualcosa nel taschino della giacca. Quasi sicuramente una sigaretta. È lo stesso corridoio che sto attraversando.

Due momenti diversi, prima e dopo la morte di Falcone. Oggi, dopo 20 anni, in quei corridoi continuano a portare avanti la loro pesante eredità uomini come Ingroia, Teresi, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, che lavorano ancora a Palermo; Roberto Scarpinato, Gian Carlo Caselli, Ilda Boccassini, Franca Imbergamo che lì hanno trascorso anni preziosi della loro vita.

Passo attraverso una strettoia, tra armadi di metallo che contengono faldoni di carta, forse sentenze definitive, indagini, atti processuali. Storie del passato. Vicende di mafia ricoperte ormai di polvere come lo sono, purtroppo, molti degli oltre 800 nomi e cognomi di chi è stato ucciso dalla criminalità organizzata in Italia.

Mentre poso la suola delle scarpe sulle scale che mi portano all’ultimo piano del Palazzo di Giustizia, penso ai passi che su quei gradini hanno fatto Rocco Chinnici, il magistrato che costruì il primo embrione del pool antimafia all’interno dell’Ufficio istruzione, ucciso con un’autobomba telecomandata, parcheggiata sotto casa sua in via Federico Pipitone 59; a Gaetano Costa, il “procuratore rosso” come spregiativamente lo definivano gli amici della mafia; al commissario Ninni Cassarà e al capo della squadra catturandi Beppe Montana, che i piedi su quegli scalini di marmo li avranno messi tante volte per portare notizie a Falcone e Borsellino.

Quando arrivo all’ingresso del corridoio che porta alla stanza di Paolo Borsellino, capisco dalla presenza delle scorte di essere nella zona più “delicata” del Palazzo. All’ingresso siedono uomini in borghese, dalla cui cintola spunta la pistola.

La memoria va a Nino Caponnetto, che, subito dopo il massacro di Chinnici, divenne consigliere istruttore a Palermo. Fece quella scelta, senza neanche dirlo alla moglie Elisabetta. Partì per Palermo dove condusse una vita blindata tra l’ufficio e una caserma della Guardia di Finanza. L’ho conosciuto nel 1997, quando ormai in pensione girava l’Italia intera per parlare ai giovani di Paolo e Giovanni. Mi raccontava spesso che “Palermo lui l’ha vista solo dai finestrini dell’auto blindata”. Attorno a lui, anche ormai in pensione, ha sempre avuto gli uomini della scorta che lo proteggevano: sei giovani che gli sono rimasti a fianco fino alla fine, quando hanno vegliato la sua salma.

Sono gli stessi uomini che vedo davanti alla porta di Antonio Ingroia e di Nino Di Matteo, in questo lungo e stretto corridoio dell’ultimo piano del Palazzo dei veleni. Accompagnano il “loro magistrato” ovunque, anche quando si muove da un ufficio all’altro, anche quando va in bagno.

Nell’attesa spesso ascolto i loro discorsi: parlano delle loro famiglie, di ciò che faranno quando torneranno a casa. Sembrano non mettere in conto che la morte potrebbe interrompere la loro vita.

Davanti alla porta di Vittorio Teresi, procuratore aggiunto, mi fermo un istante, prima di suonare il campanello. Guardo quella maniglia. Penso a chissà quali mani hanno aperto e chiuso quella stanza. Quando entro mi guardo attorno: il tavolo è ricolmo di carte, alle pareti la foto scattata da Tony Gentile di Falcone e Borsellino, divenuta famosa in tutt’Italia, le immagini dei figli e dei disegni.

Vittorio Teresi ha iniziato la sua carriera con Giovanni Falcone nel 1980, quando finito il servizio militare ha svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari di Palermo.

“Quando io arrivai da uditore nel 1979-1980, lui stava istruendo -racconta Teresi- il famoso processo Gambino-Inzerillo-Spatola, sul primo grande traffico di stupefacenti tra l’Italia e gli Stati Uniti: indagini che poi sono andate a convergere in parte nel maxi-processo. Per fare questo Falcone aveva un solo strumento di prova concreta, che era quello di sequestrare migliaia di assegni bancari che andavano a confluire o derivavano dai conti di tutti i personaggi indagati e poi, per ogni singolo assegno, ricostruire tutti i passaggi dei vari giratari. All’epoca l’assegno circolava liberamente, poteva avere anche cinque, sei, venti girate”.

“Questa attività -continua Teresi- non la delegava alla polizia giudiziaria ma la faceva personalmente. Passai i primi mesi del mio uditorato ad assistere a questa sua azione istruttoria, che consisteva nel chiamare i vari personaggi che avevano firmato per girata l’assegno, per ricostruire la ragione dei passaggi. In questo semplicissimo atto ha collezionato una serie di contraddizioni tra i singoli individui che si sono trovati, a sorpresa, a rispondere di un singolo assegno, anche di importo non elevatissimo; in questo modo ha messo assieme una serie di contrasti che sono diventati la prova della colpevolezza di queste persone.

Questa lucidità investigativa e questa capacità organizzativa mi colpirono.La procura della Repubblica, allora, con il vecchio codice di procedura, quindi con il rito inquisitorio, era quasi un ufficio passacarte e quindi la mentalità di molti Pm era quella del lavoro giudiziario-burocratico. Lui per primo credo, ma poi anche Paolo Borsellino e gli altri giudici che furono associati nell’istruzione del maxi-processo, trasformarono questa mentalità: ci misero la faccia in prima persona, in ogni singolo atto d’indagine perché non sarebbe stato possibile scrivere la sentenza d’ordinanza del maxi-processo solo delegando l’attività istruttoria alla polizia giudiziaria. I giudici dovevano essere direttamente, personalmente consapevoli di tutti i singoli complessi passaggi. Un lavoro immane, che aveva la necessità di una grandissima testa organizzativa. E lui questa cosa la faceva con una serietà e una forza incredibili. La ritrovai poi quando lui fu procuratore aggiunto a Palermo. Ero già in procura ed ero inserito nel pool antimafia. Ricordo che distribuiva ai singoli sostituti fascicoli che apparentemente potevano sembrare banali, di poca importanza, ma lui aveva chiaro fin dall’inizio che si trattava invece di carte importanti e te ne chiedeva conto settimanalmente: voleva avere ogni volta, di ogni fascicolo, la notizia della singola evoluzione dell’atto istruttorio perché poi era nelle condizioni lui solo di unire tutti i dati che provenivano da questi fascicoli -apparentemente insignificanti- per costruire tutto il disegno del mosaico che nel processo sarebbe stato rappresentato al giudice. Questa era la dote più straordinaria di Giovanni Falcone”.

Un uomo che solo pochi hanno imparato a conoscere anche umanamente. Teresi ne ha assorbito, forse, parte dello stile. Sicuramente ha imparato da lui a non aver paura di morire. Per intuire chi fosse Falcone bisogna riguardare alcune fotografie inedite, concesse dalla sorella Maria a La Repubblica, in occasione del decimo anniversario della strage: allegro, con il sorriso che spunta da sotto i baffi.

Marcelle Padovani, corrispondente da Roma, per Le Nouvel Observateur, nel libro Cose di Cosa Nostra (Rizzoli), scritto a quattro mani con il magistrato, lo descrive così: “Quando ci concesse un’intervista di quaranta minuti, scoprimmo un uomo diverso, allegro, pieno di humor e di gioia di vivere, che le difficoltà della vita non avevano reso né inquieto né angosciato. Un siciliano illuminista, da “secolo dei lumi”, così diverso dal secolo di follia in cui viviamo. Uomo estremamente schivo, che evitava come la peste gli argomenti personali nel corso della conversazione”.

Con lui, iniziò la stagione del pentitismo. Di Giovanni Falcone i collaboratori di giustizia avevano imparato a fidarsi: “Per la verità -racconta Gaspare Mutolo, uomo d’onore di Partanna Mondello- avevo fiducia ciecamente solo in Falcone e, anche se l’avevo visto sempre dall’altro lato del tavolo, era nata subito una certa cordialità. Io gli facevo sempre la solita cantilena: ‘Non so niente’. E lui: ‘Gaspare, qua la dobbiamo finire, non vedi cosa stanno combinando’”.

Vittorio Teresi è tra coloro che hanno imparato a conoscere entrambi i lati di Falcone: “Non ho mai avuto un rapporto di amicizia personale con lui. Da uditore mi metteva grande soggezione. Avevo ventisette anni. Il rapporto non era facile. Lui non era un uomo che creava distacco, ma era il mio riguardo che non mi portava ad avvicinarmi più di tanto, se non per il rapporto di lavoro. Sembrava freddo ma non lo era, ogni tanto faceva battute un po’ demenziali delle quali spesso rideva lui solo. Poi man mano, aumentando la confidenza, soprattutto quando divenne procuratore aggiunto, queste battute diventarono patrimonio comico comune dell’ufficio. Ricordo il primo viaggio che feci negli Stati Uniti con Falcone: non era per un fatto di mafia ma di terrorismo internazionale. Era il caso di un aereo che era stato dirottato da Beirut e che fece scalo all’aeroporto di Palermo per fare rifornimento di carburante. Ci dovevamo vedere a Washington. Partii diversi giorni prima, privatamente, con mia moglie e approfittammo di quei giorni per andare ad Atlantic City dal momento che vi era un cugino di mia moglie che abitava lì. Quando incontrai Giovanni, gli raccontai che il giorno prima di partire mia moglie aveva scoperto di essere incinta del terzo figlio e che eravamo andati ad Atlantic City. Lui mi rimbrottò per entrambi i motivi. Per il figlio mi disse ‘Tu sei un pazzo a mettere al mondo tre figli’. E io mi sentii un verme. Ma ancor di più mi sentii male quando gli raccontai di essere partito qualche giorno prima, per andare ad Atlantic City con un cugino. Lui mi scrutò torvo e mi disse: ‘Ma non lo sai che ad Atlantic City è il posto dove ripuliscono i soldi tutti i mafiosi?’. Restai raggelato. La sua intransigenza era totale, totale davvero”.

“Però -prosegue Teresi-, credo si fidasse di me perché prese precise informazioni in una circostanza per me molto difficile. Mi sono imbattuto nella criminalità organizzata quando ancora più giovane, da sostituto a Termini Imerese, stavo scrivendo la requisitoria per il rinvio a giudizio di alcuni imputati di mafia. Era il primo processo che facevamo a Termini per il 416 bis. C’erano alcuni personaggi della mafia delle Madonie coinvolti in un omicidio di lupara bianca, individui fino a quella data mai toccati da indagini. Vi era stata una collaborazione di Cosa Nostra, e quindi arrivammo al giudizio. Durante questa requisitoria fui avvicinato dal segretario capo della procura di Termini Imerese, che con fare paterno mi disse: ‘Dottore lasci stare che ci sono padri di famiglia, cerchi di non calcare la mano’. Ebbi uno scatto. Lo stesso giorno mio padre , che era medico a Trabia, fu avvicinato dal direttore della banca ed ebbe pure questa intimidazione. Percepii immediatamente, questi due episodi, non solo come una raccomandazione ma come un vero e proprio avviso mafioso. Lo comunicai subito al capitano dei carabinieri dell’epoca che so aver poi parlato con il dottor Falcone. Tutta questa vicenda transitò per intero nel maxi-processo: quel segretario capo e quel direttore furono scoperti come fiancheggiatori mafiosi e condannati. Ho sentito che Giovanni Falcone prima di dare credito a questa cosa, attraverso quel capitano dei carabinieri, si informò sull’affidabilità della mia indicazione”.

Vittorio Teresi volge lo sguardo alla foto dei due colleghi appesa alla parete. Sorride. Sospira. Poi si volta di 90 gradi con la poltrona verso la finestra. Guarda fuori, sui tetti di Palermo, intravede Palazzo d’Orleans, sede della Regione, le cupole rosse arabeggianti di San Giovanni agli Eremiti: “La cosa più frequente che faccio quando penso a Borsellino seduto qui al mio posto, è affacciarmi alla finestra e rendermi conto di quanto sia diverso il panorama oggi: questa piazza, questo grande parcheggio, questi alberi, questa zona ormai tutta pedonale non c’erano ai tempi di Paolo. Nel 1992 qua c’era una strada nel mezzo, che tagliava questo bellissimo spiazzo, il traffico caotico, il rumore, i clacson. Quasi simbolicamente mi dico che c’è un miglioramento, tutto sommato, c’è un’evoluzione delle condizioni rispetto a quello che vedeva lui. Mi rendo conto che questo cambiamento è dovuto anche a quello che ha fatto lui”.

“Mi soffermo a pensare a questo -continua Teresi-: non è uguale neanche il panorama che vediamo da vent’anni a questa parte. È cambiato molto, la città si è modificata: c’è una grande consapevolezza, molta più di quanta ce n’era vent’anni fa; c’è la voglia da parte dei giovani, c’è una grande partecipazione di persone che vogliono essere parte diretta del progresso della città. Al contempo ci sono sempre quelle sacche di resistenza che sono dovute agli interessi personali, ai vantaggi di parte di chi vuole mantenere lo status quo. Viviamo queste forti contraddizioni, che cerco di superare andando nelle scuole. Parlo molto con i ragazzi. Se scrivessi oggi una lettera a Paolo e Giovanni gli racconterei di questa nuova esperienza che sto facendo. Non mi limito ad andare nelle classi a parlare di legalità, di antimafia, della storia di questa città ma vado esclusivamente in quei quartieri a rischio, dallo Zen in giù se ci può essere un giù; imbastisco con gli studenti un processo penale. Invento un caso tipico di estorsione, di rapina, di danneggiamento degli edifici scolastici. Distribuisco i ruoli tra i ragazzini delle medie e faccio fare loro la parte dei pubblici ministeri, dell’avvocato, del testimone, per poi portarmeli nell’aula bunker e rappresentare il processo insieme a loro. Andare a parlare di legalità e di regole allo Zen, dove mancano risposte ai bisogni primari della gente, non solo non è facile ma per certi versi è ingiusto, se noi prima non siamo in grado di assicurare loro il minimo di vita dignitosa. Forse mi illudo per il fatto che hanno cominciato a vedere il mondo della giustizia con occhi diversi, meno distanti e meno diffidenti, perché la partecipazione dei ragazzi è talmente spontanea e interessata che molti di loro restano legati al progetto. Con molti di questi continuo a sentirmi, li seguo nella loro evoluzione scolastica. E non sono cambiati, non sono stati assorbiti dalla quotidianità criminogena, ma hanno cercato di reagire e continuano a farlo”.

Su un’altra parete della stanza vi sono le foto dei figli e un disegno. “Sono di circa vent’anni fa. Questa foto è stata scattata proprio in quella zona di villeggiatura dove abbiamo saputo delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Il giorno che fu ucciso Falcone ero andato a fare il primo week end, con i miei figli e mia moglie, con la roulotte che avevo comprato. Mi avevano dato il cellulare perché ero entrato nel pool e dissi a mia moglie: ‘Questo telefonino mi toglierà la libertà per cui per oggi lo lascio ancora a casa. Tanto chi mi deve chiamare’. Andammo in un campeggio per provare la vivibilità con i bambini che erano entusiasti. Alle 17.30 sentii dalla tenda accanto, da una famiglia che aveva il televisore, la notizia. Senza neanche chiedere il permesso entrai lì per vedere le immagini e naturalmente il commento del reporter era quello che la mafia aveva colpito. L’interpretazione di quelle persone fu invece: ‘Ah, subito la mafia. Chi l’ha detto che è stata la mafia?’. Questo mi fece diventare un pazzo.

Lasciai lì la roulotte. Tornai a Palermo. Lasciai a casa mia moglie e i figli. Uscii di notte per cercare un posto dove andare, per capire, per vedere con i miei occhi quello che era successo. Qualche giorno dopo il mio figlio più grande, che oggi ha 29 anni, fece questo disegno rappresentando il luogo della strage. Guarda, ce l’ho qui appeso alla parete: ha dipinto gli elicotteri, un personaggio che era il mafioso che schiacciava il pulsante, i corpi dilaniati. È veramente straziante”.

“Anche il 19 luglio eravamo in villeggiatura, in questo residence dove è stata scattata quest’altra fotografia di mia figlia”. Teresi mi mostra con orgoglio il bel volto sorridente della figlia. Una gioia terminata troppo presto. “Sentii ancora una volta in televisione la notizia e fuggii. Dall’indomani piombarono in questa struttura i militari dei corpi speciali che da quel giorno dovevano dare la tutela a tutti coloro che facevano parte della Dda. Io avevo già la tutela ma non la scorta, né i militari davanti a casa. Quella sera stessa mio figlio voleva uscire per andare a giocare una partita di calcio, ma la scorta e i militari sollevarono delle eccezioni dicendo che avrebbero dovuto accompagnarlo. Lui si chiuse in bagno, urlando, dicendo che non era possibile che i militari dovevano decidere se lui doveva o no andare a giocare a calcetto. È stata una cosa che mi ha segnato molto. Abituare un ragazzino di dieci anni e una di otto e mezzo a questo tipo di restrizioni non è stato facile. Di Paolo Borsellino ne parlavamo sempre anche per sdrammatizzare. E ancora di più quando le misure di sicurezza divennero più rigorose nei miei confronti. Volevo evitare che loro vivessero nel terrore. Continuavo a volerli accompagnare a scuola, a cercare di fare, per quanto possibile, una vita di relazione stretta con loro. Alcuni episodi tipici della Palermo ipocrita ci segnarono: per due volte mia moglie fu invitata a cambiare scuola ai ragazzini perché le mamme avevano paura quando andavo ad accompagnare i figli a scuola. Altro episodio: la doppiezza dei negozianti sotto casa che mal tolleravano la zona rimozione perché dicevano che impediva loro di lavorare. Quando poi però dovevo andare via per l’estate mi scrivevano dicendo di mantenere la sorveglianza perché si sentivano più sicuri, perché da quando c’erano i militari non facevano più rapine”.

Vent’anni dopo, Teresi vive ancora sotto scorta. Non ha smesso di incontrare gli studenti. Ancora giovane mi insegnò che le motivazioni delle sentenze vanno sempre lette per capire e mi mandò a casa quelle della sentenza di condanna di don Tano Badalamenti.

Vittorio conserva quella sana rabbia che molti hanno perso dopo vent’anni. Nel 2009, intervenendo nell’aula magna di Palazzo di Giustizia alla cerimonia organizzata dall’Associazione nazionale magistrati con tono polemico, disse: “Dopo 17 anni si è perduta gran parte della rabbia e oggi assistiamo a una divisione interna della magistratura palermitana. Da un lato i Pm, dall’altra la magistratura giudicante che non ricorda più l’insegnamento di Borsellino, ovvero che bisogna considerare Cosa Nostra il male assoluto, senza se e senza ma. Oggi ci sono troppi provvedimenti di giudici pieni di ‘se e ma’. Temo persino che oggi si debba di nuovo arrivare a dimostrare l’esistenza di Cosa Nostra”.

Quello sdegno Teresi non l’ha perso: “La rabbia è stato il primo sentimento che ci ha pervasi ed è il sentimento che è rimasto direi intatto, non si è lenito con il tempo, anzi -paradossalmente- si è accentuato man mano che si vedeva che l’attenzione verso una crescita della logica, della filosofia, della norma della legislazione antimafia andava perdendosi con lo scemare dell’emergenza. Oggi è ancora più forte perché in questi 20 anni abbiamo avuto dei periodi in cui avremmo potuto sferrare l’ultimo attacco decisivo, dare l’ultima spallata finale alla mafia e invece non è stata data a causa di cointeressenze, di interessi comuni tra il mondo istituzionale e il mondo criminale mafioso che ha impedito l’atto finale. Allora la rabbia cresce perché diventa quasi vera, consapevole, la certezza che lo Stato ha bisogno della mafia così come la mafia ha bisogno dello Stato. Questa reciprocità di interessi non è mai stata scalfita. Non ci vorrebbe neanche molto a stigmatizzare i comportamenti. Basterebbe essere un Paese in cui qualunque contatto con un mafioso conclamato diventasse un fatto penalmente rilevante. È stata introdotta una norma a integrazione del 416 bis, che è il 416 ter sull’associazione mafiosa, ma è un aborto. Perché questa Legge che finalmente ci poteva dare un grande respiro nei rapporti patologici tra mafia e politica è abortita. La norma prevedeva di dare rilevanza penale proprio allo scambio politico-mafioso, solo che questo scambio si è limitato allo scambio voti-denaro. Cosa che non si registra quasi mai. Il mafioso non dà i voti al politico perché vuole soldi. Il mafioso assicura il bacino elettorale ai politici perché vuole impegnare il politico in tutta la sua carriera e quindi trarre da questa il massimo interesse possibile in termini di finanziamenti, di appalti. Limitare questo rapporto al denaro è stato veramente ridicolo. Laddove c’è scambio di denaro riesci a interessarti di politici di seconda, terza, quarta fascia cioè quello di quartiere, quello interessato al piccolo Comune che si limita a dare i soldi alla mafia in cambio del voto perché a sua volta è un uomo che potrà dare poco a Cosa Nostra. Man mano che si sale nella scala gerarchica della rappresentanza politica, quindi del potere, il rapporto cambia: l’interesse della mafia è un investimento. Dobbiamo fare mente locale su un dato: nel momento in cui il politico di qualunque livello si candida, non ha la certezza di essere e...

Table of contents

- Copertina

- L'eredità

- Indice dei contenuti

- Dedica e ringraziamenti

- Nota dell’autore

- Prefazione

- 1. Gli eredi: guardare avanti con gli occhi di Giovanni e Paolo

- 2. L’Italia non dimentica: le gambe su cui camminano le idee di Giovanni e Paolo

- 3. Sotto il cielo di Palermo: che cos’è cambiato in questi 20 anni

- 4. L’uomo che doveva ammazzare Borsellino

- 5. Non è finito tutto: la rivincita di Caponnetto

- 6. Passerelle

- Appendice: lettere a Paolo Borsellino

- Bibliografia e sitografia

- La casa editrice