- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

About this book

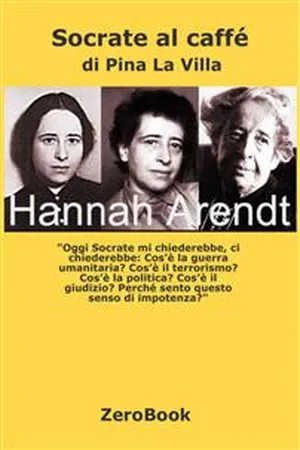

"Oggi Socrate mi chiederebbe, ci chiederebbe: Cos'è la guerra umanitaria? Cos'è il terrorismo? Cos'è la politica? Cos'è il giudizio? Perché sento questo senso di impotenza?". Attraverso l'idea del non-luogo del caffé e della vicenda di Socrate, la vita e l'interrogarsi di Hannah Arendt. Sullo sfondo, i drammi contemporanei della guerra e della propaganda, della cattiva coscienza.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Socrate al caffè by Pina La Villa in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Philosophy & Ethics & Moral Philosophy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Topic

PhilosophySubtopic

Ethics & Moral PhilosophySocrate al caffé

Socrate al caffè? Socrate, Il Filosofo, girava per la città, brutto, ironico, inquietante. Fu condannato a morte perché insinuava il dubbio. Con lui i giovani non rispettavano più le sacre tradizioni, i miti della città e le illusioni della democrazia. Ma cosa faceva Socrate? Chiedeva le definizioni, insegniamo a scuola. Ma cosa sono le definizioni? Socrate chiedeva: cos’è la virtù? alla risposta, quella che tutti daremmo, diciamo quella che va per la maggiore - generica, banale, scontata, ragionevole e piena di buon senso - Socrate incalzava, ironizzava, demoliva, ampliava e restringeva il discorso, prendeva in giro e accompagnava per mano l’interlocutore. Fino a dove? Fino al luogo della consapevolezza, quando la risposta non fosse più quella dei più. Socrate non dà le definizioni, non scrive, aveva paura che il concreto, l’esperienza potesse rimettere in discussione tutto. E allora occorreva ricominciare. Il nome di Socrate è legato alla famosa massima "conosci te stesso". Il richiamo a conoscere se stessi non è un richiamo all’interiorità. Conosci te stesso significa parti da te per giudicare, per conoscere, rifletti, pensa con la tua testa e il tuo cuore. Il caffè è il luogo per eccellenza della chiacchiera inutile. L’accostamento a Socrate è invito a immaginare la distanza tra la piazza, l’agorà di Atene, e il caffè, in cui, rispetto alla piazza della città-stato, manca assolutamente il contatto con la città e i suoi problemi, manca un potere di decisione, per cui la chiacchiera diventa fine a se stessa. "Chiacchiere da bar" diciamo, a indicare il più basso livello delle discussioni. Metti però Socrate in questa specie di non-luogo - l’antropologo Marc Augé definisce così i luoghi privi di storia e di identità, sede dell’anonimato, come gli aeroporti e i supermercati - o meglio ancora, immaginalo in un luogo della città - la proposta dei circoli filosofici cittadini - in cui si riuniscono più di due persone per parlare, discutere. Non quindi la filosofia dell’accademia e degli addetti ai lavori, ma la filosofia come indagine e amore per la polis, per la politica. L’idea è quella di un "nuovo" prendersi carico dei problemi da parte dei cittadini. Ma questo pone altri problemi: chi sono i cittadini? Hanno un potere di decisione? In quali ambiti? (Io mi pongo il problema di cosa farò oggi pomeriggio se posso decidere cosa farò oggi pomeriggio; se non ho un potere di decisione semplicemente me ne frego, attendo che qualcuno mi dica cosa devo fare). Ho paura che su molte questioni, nella società complessa in cui viviamo, noi abbiamo un potere di decisione molto limitato. Anche perché abbiamo, per varie ragioni, smesso l’abito della critica, della riflessione (o non l’abbiamo mai avuto?). Cosa chiederebbe oggi Socrate ai suoi interlocutori? Quando ho fatto questa domanda ai miei alunni dapprima hanno detto la pace, poi, sottovoce, poiché io ho chiesto cosa veramente pensassero che interessava oggi, qualcuno ha detto il sesso. Sono entrambe risposte indicative del potere di decisione di cui parlavo prima. La pace è stata indicata perché era quello che si aspettavano io volessi, il sesso era il campo sul quale volevano sapere qualcosa di più, almeno fino a quando non si sono resi conto che la guerra, presentata dai mass-media, soprattutto all’inizio, in maniera così asettica e lontana, è in realtà molto vicina. E forse merita che cerchiamo di capire se ci resta un margine di potere di decisione in questo campo. Oggi Socrate mi chiederebbe, ci chiederebbe: Cos’è la guerra umanitaria? Cos’è il terrorismo? Cos’è la politica? Cos’è il giudizio? Perché sento questo senso di impotenza? O almeno questo è quello che io mi sono chiesta negli ultimi mesi. Non ho gli strumenti per affrontare un discorso di questo genere, né è questo il tema del nostro incontro. Però spesso, negli ultimi mesi, riflettendo su queste domande, e poi anche sul tema di questa sera, mi è venuto in mente uno scritto di Hannah Arendt, filosofa, o meglio pensatrice della politica, come preferiva definirsi. Un testo che ritengo interessante sia per chiarire il senso dell’incontro di questa sera, sia per proporre un tema possibile per una riflessione non accademica: il giudizio. Perché Hannah Arendt e perché un suo testo lo anticipo con le parole di Laura Boella, che ha dedicato ad Hannah Arendt - e ad altre filosofe - un libro dal titolo Cuori pensanti.

"Hannah Arendt parla intensamente alle nostre società deluse dalla politica, in quanto richiama a un’idea di potere come capacità di iniziativa, non titolarità di un ruolo o di un’autorità per disporre dei destini altrui. E richiama anche a un’idea della politica che è dimensione esistenziale, attraversa ogni forma di attività e di esperienza, non è tecnica di governo, ma arte e piacere di stare insieme, di scambiare idee e parole".

Nata nel 1906, morta nel 1975, ebrea tedesca, allieva di Heidegger e di Jaspers , Hannah Arendt ha come orizzonte di pensiero il periodo tra le due guerre, il nazismo e il totalitarismo. Occorre tenerne conto, come e più che per altri pensatori, perché il suo pensiero cresce sulle cose, sui problemi, sugli eventi drammatici fra le due guerre. La questione ebraica, il nazismo, il totalitarismo, la società di massa, la libertà, l’agire politico, l’identità, la differenza. Sono le sue esperienze, la sua vicenda esistenziale - soprattutto l’esperienza dello sradicamento - che diventano problema filosofico. Il risultato della sua riflessione è la comprensione forse più acuta di questi fenomeni della storia del nostro secolo. Nel 1933, con l’ascesa al potere di Hitler è costretta a lasciare la Germania e a emigrare in Francia. Arrestata nella primavera del 1940 per la sua attività a sostegno delle comunità ebraiche, riesce a fuggire e a rifugiarsi negli Stati Uniti, ottenendone la cittadinanza. Qui insegna filosofia della politica alla "New School for Social research" di New York. Nel 1961 fu inviata dal periodico "The New Yorker" a Gerusalemme per seguire e commentare il processo a Adolf Eichmann, il gerarca nazista responsabile dell’olocausto e catturato dal Mossad in Sud America dove si era nascosto. Queste cronache, poi raccolte in un volume che in Italia è stato tradotto nel 1964 col titolo La banalità del male. Eichmann in Gerusalemme, da Feltrinelli, suscitarono una polemica, nata soprattutto, dice Arendt, da fraintendimenti, come spesso accade (il concetto di banalità del male, rimasto a indicare l’orrore dei campi di sterminio nazisti, subì una varietà di interpretazioni). Su queste cronache, e sul dibattito che suscitarono, nel 1964 Arendt scrive La responsabilità personale sotto la dittatura, che è il testo di cui prima dicevamo.

Non intendo in questo modo fare paragoni tra i fatti sui quali oggi proviamo a riflettere e quelli sui quali rifletteva Arendt. Niente di più lontano da un’arendtiana convinta del valore dell’esperienza particolare e della necessità di un giudizio che nasce dalle cose e non applica pedissequamente norme e principi generali. Credo però che alcune questioni che il testo solleva ci possano essere utili. Utili soprattutto a tener desta l’attenzione sui rischi sempre in agguato per la società di massa in cui viviamo.

Il testo dunque. Arendt segue il processo al criminale nazista Eichmann (sarà poi condannato a morte dal tribunale israeliano). Quello che la colpisce, e che spinge la sua...

Table of contents

- Socrate al caffé / di Pina La Villa

- Nota editoriale

- Socrate al caffé

- Riflettere sull’Olocausto insieme ad Hannah Arendt

- Bibliografia