Voci 2015

About this book

Il numero di "Voci" del 2015 è dedicato, nella sua parte monografica curata da Antonello Ricci, a Etnografie visive nella ricerca antropologica contemporanea: cinema, video, fotografia, realtà virtuale.

Scorrendo il sommario:

l'articolo di Maria Faccio analizza con modalità etnografiche il set cinematografico del film Le quattro volte del regista Michelangelo Frammartino; Francesco Faeta ci offre una sollecitante riflessione sul tema della fotografia come "descrizione densa" di geertziano riferimento; la conversazione tra Steven Feld e Antonello Ricci riguarda i filmati realizzati da Feld, antropologo del suono e della musica, a partire dal 2004 nel corso di un suo lungo soggiorno di ricerca in Ghana; le riflessioni di Francesco Marano vertono intorno al rapporto fra corpo e tecnologia nella produzione audiovisiva; il saggio di Lello Mazzacane ci conduce nel contesto della metarealtà museale entro cui, oggi, le prospettive dell'antropologia visiva offrono un contributo rilevante all'innovazione dei linguaggi e delle forme della rappresentazione; il testo di Silvia Paggi riporta l'attenzione all'antropologia filmica e offre interessanti considerazioni sull'uso della parola e del parlato nel cinema etnografico; Cecilia Pennacini riporta il resoconto di un sorprendente e avventuroso viaggio d'inizio Novecento alla "scoperta" dell'Africa mediante le fotografie di Vittorio Sella: la spedizione di Vittorio Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi alla conquista della vetta del Rwenzori; il testo di Antonello Ricci riguarda una ricerca filmica di lunga durata intorno ai temi della memoria e della narrazione, restituiti mediante un utilizzo critico del montaggio cinematografico.

Sono presenti anche altri contributi:

un articolo di Alberto Alonso Ponga García e di María Jesús Pena Castro su emigrazione, integrazione e partecipazione nel contesto della comunità bulgara a Valladolid, Spagna; Andrea Benassi si sofferma sul tema dell'Antropocene studiato attraverso le pratiche messe in atto in un parco naturale italiano; un richiamo al tema monografico è proposto da Enzo Spera con un articolo denso e ricco di spunti etnografici sull'uso terapeutico delle immagini sacre.

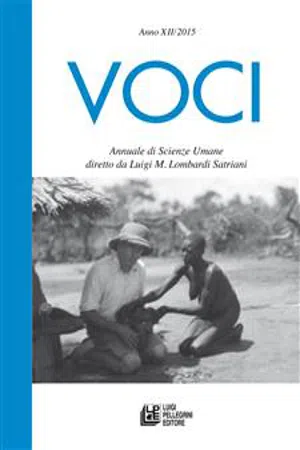

La sezione "Camera oscura", un appuntamento fisso della rivista, propone in questo numero uno studio sulle fotografie scattate da Renato Boccassino durante la sua ricerca sul campo in Uganda tra il 1933 e il 1934. I materiali di ricerca e di studio dell'etnologo piemontese sono stati donati dalla figlia nel 2006 all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD). Oggi per la prima volta viene pubblicata una selezione delle centinaia di fotografie scattate in quell'occasione.

La sezione "Passaggi" riporta un colloquio, a cura di Francesco Faeta, con Antonino Buttitta sulla sua esperienza riguardo alle tematiche dell'antropologia visiva.

Come in ogni altro numero sono presenti le sezioni "Si parla di…" con saggi critici su vicende accademiche d'oltreoceano (Bellomia), sulla memoria e sulla storia letteraria di altri paesi (Cappello), su riflessioni critiche riguardanti iniziative di antropologia visiva italiane (Milicia, Ranisio), su ricerche sociali ucraine (Mykhaylyak), su forme espositive delle fotografie di grandi fotografi come Salgado e Cartier-Bresson (Ricci), sino a una nota critica sul Museo di vie e storie a Vicovaro (Silvestrini). Recensioni bibliografiche e altre notizie completano il volume 2015 di Voci. Annuale di scienze umane diretto da Luigi M. Lombardi Satriani.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

Biblioteca

Le quattro volte di Michelangelo Frammartino: un caso di etnografia profilmica

Maria Faccio

Table of contents

- Editoriale

- Etnografie visive nella ricerca antropologica contemporanea: cinema, video, fotografia,realtà virtuale

- Biblioteca

- Passaggi

- Miscellanea

- Camera oscura

- Si parla di

- Recensioni

- Notiziario

Frequently asked questions

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app