Capitolo V

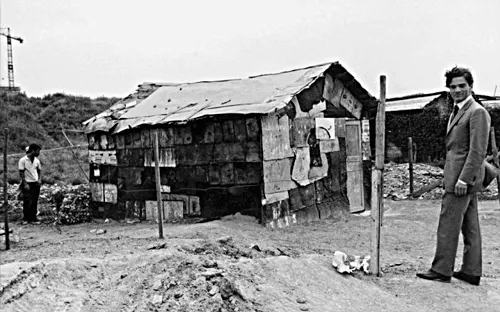

Nel “ghetto” delle borgate

1. Testimone del sottoproletariato

Di fronte all’Italia della miseria contadina, delle lotte dei braccianti contro i padroni, Pasolini, tra Marx e Gramsci, concretizza la sua prima coscienza politica:

«L’ho detto tante volte, in tante interviste: ciò che mi ha spinto a essere comunista è stato una lotta di braccianti friulani contro i latifondisti, subito dopo la guerra (“I giorni del lodo De Gasperi” doveva essere il titolo del mio primo romanzo, pubblicato poi nel 19ó2 con il titolo “ll sogno di una cosa”) io fui coi braccianti. Poi lessi Marx e Gramsci».

«Fu così che io seppi ch’erano braccianti

e che dunque c’erano padroni.

Fui dalla parte dei braccianti, e lessi Marx».

Il marxismo, nella prassi e nella condotta dei dirigenti che dovrebbero adottare le decisioni politiche conseguenti, rivela presto la sua inadeguatezza a fornire soluzione ai problemi del popolo. Un’ideologia, che vede nel proletariato una massa indistinta, non riesce a leggere il cuore e le sofferenze di coloro che di questo popolo fanno parte. Il marxismo, che vive di materialismo e di massificazione, appare agli occhi di Pasolini un’ideologia arida e impersonale. Una politica che si nutre solo di teorie, che non intercetta la realtà personale, è vuota e astratta; e non può evitare di esser violenta quando un popolo, formato di singoli, intende affermare la sua libertà, che è sempre un’esperienza personale, contro un totalitarismo bieco e senz’anima. Ecco perché Pasolini stigmatizza l’aggressione al popolo ungherese nel 1956 da parte delle truppe sovietiche, che invece il partito comunista italiano aveva apprezzato «nel nome della solidarietà che deve unire nella difesa della civiltà tutti i popoli, ma prima di tutto quelli che già si sono posti sulla via del socialismo».

Pasolini lancia quindi il suo anatema verso i dirigenti del Pci, che avevano tradito il popolo, tradito proprio dai «compagni di strada»:

«Avete, accecati dal fare, servito

il popolo non nel suo cuore

ma nella sua bandiera: dimentichi

che deve in ogni istituzione

sanguinare, perché non torni mito,

continuo il dolore della creazione».

Quindi confessa a Jean Duflot:

«se sono marxista, questo marxismo è stato sempre estremamente critico nei confronti dei comunisti ufficiali, e specie nei confronti del Pci; ho sempre fatto parte di una minoranza situata al di fuori del partito, sin dalla mia prima opera poetica, Le ceneri di Gramsci. Non ci sono mai stati grandi mutamenti nella mia polemica con loro. Eppure, fino a quel momento, ero stato un compagno di strada relativamente ortodosso».

L’intellettuale, incalza Pasolini, ha il precipuo dovere di creare una nuova cultura, una cultura che deve «trasformare la preistoria in storia, la natura in coscienza». Intanto la Storia della modernità andava mietendo le sue vittime, era penetrata nel sottoproletariato: gli aveva portato la televisione, gli elettrodomestici, l’automobile, le lotterie, i rotocalchi, aveva indotto bisogni artificiali, aveva privato gli uomini della gioia del vivere. Il popolo era stato uniformato, imborghesito. Un’unica e debordante cultura di massa aveva preso il sopravvento a discapito di quelle tradizioni, che sono linfa e vita per un popolo. In definitiva, veniva distrutta la specificità di una cultura, ciò che c’è di particolare e unico che la contraddistingue e la rende amata:

«Altre mode, altri idoli,

la massa, non popolo, la massa

decisa a farsi corrompere

al mondo ora si affaccia,

e lo trasforma, a ogni schermo a ogni video

si abbevera, orda pura che irrompe

con pura avidità, informe

desiderio di partecipare alla festa.

E s’assesta là dove il Nuovo Capitale vuole».

Pasolini prende coscienza del fenomeno della trasformazione, guardando soprattutto alle borgate romane. Le nostalgie giovanili, maturate nella propria terra d’origine, devono fare adesso i conti con le disillusioni e con una realtà che infrange desideri e speranze.

In un’intervista rilasciata per il quotidiano «Il Messaggero» a Luigi Sommaruga il 9 giugno 1973, Pasolini, a proposito delle trasformazioni delle culture particolari in un pensiero unico che uniforma e appiattisce, così commenta:

«gli uomini e le donne delle borgate non sentivano nessun complesso d’inferiorità per il fatto di non appartenere alla classe cosiddetta privilegiata. Sentivano l’ingiustizia della povertà, ma non avevano invidia del ricco, dell’agiato. Lo consideravano, anzi, quasi un essere inferiore, incapace d’aderire alla loro filosofia».

Due mondi contrapposti, due stili di vita inconciliabili si fronteggiavano nel campo dei rapporti sociali:

«di qua sono io, povero, che conosco il vero mondo, il mondo dei malandrini, dei dritti, della malavita, dell’amore, di là sei tu, ricco, poveretto, che del mondo non sai nulla, che sei un farlocco, buono per essere derubato, se capita. Accetto il dato di fatto che tu sia il mio padrone, ma come padrone ti ignoro, se vuoi ti considero un re, e ti servo, ma in realtà tu non esisti».

Coloro che avevano vissuto la condizione di emarginati con convinzione e con consapevolezza, radicati nella periferia, comincian...