![]()

PARTE 1

IL MARKETING 3.0. MOBILE, SOCIALE, ESPERIENZIALE

![]()

1. Il marketing sta cambiando

Che cos’è il marketing? Nonostante questa possa sembrare una domanda banale in realtà esistono numerose definizioni di marketing. In questo contesto faremo riferimento alla definizione presentata dall’American Marketing Association nel 2007:

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”. – Il marketing è una funzione organizzativa e un insieme di processi per creare, comunicare e trasmettere delle offerte che abbiano un valore per consumatori, clienti, partner e la società nel suo complesso.

(www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx)

L’elemento chiave di questa definizione è il concetto di “valore”. Da una parte l’impresa deve creare valore attraverso la sua offerta e comunicarla al consumatore. Dall’altra il consumatore deve riconoscere nell’offerta un valore in modo da essere spinto ad acquistarla. Non a caso Kotler e Keller (2007) definiscono il marketing management come

«l’arte e la scienza di mantenere e accrescere la clientela diffondendo e comunicando un valore superiore a quello dei concorrenti. Secondo questa visione il consumatore sceglierà tra le diverse offerte disponibili sul mercato quella da cui pensa di trarre il maggior valore».

Ma qual è per me l’offerta che ha più valore? Secondo l’approccio classico del marketing il valore riflette il rapporto tra benefici – tangibili e intangibili – e costi: ho un prodotto di elevato valore se offre molti benefici e costi bassi. Questa visione nasce all’interno della teoria microeconomica della domanda (Kreps, 1990) che considera il consumatore come un agente razionale. In quest’ottica il consumatore tenderebbe a scegliere all’interno di un insieme di beni disponibili quelli che massimizzano il proprio livello di utilità all’interno del reddito totale di cui dispone (teoria dell’utilità attesa).

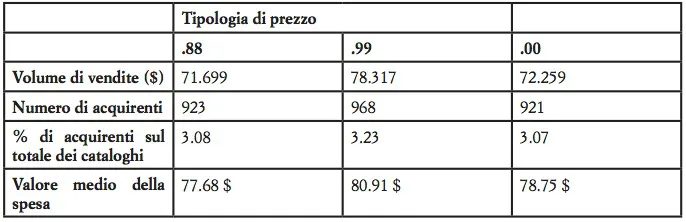

In realtà numerosi studi sperimentali hanno messo in discussione questa visione. Per esempio, in una ricerca ormai classica Schindler & Kibarian (1996) hanno confrontato, utilizzando i cataloghi di una società di vendita diretta di abbigliamento, l’effetto di prezzi che terminano in .88 (per esempio, 9.88 $) con prezzi simili che terminano in .99 (per esempio, 9.99 $) e in .00 (per esempio, 10.00 $). Contrariamente a quanto previsto dalla teoria macroeconomica della domanda, il maggior ammontare di vendite è stato prodotto dal catalogo con i prezzi che terminavano con .99. Non solo, anche i prezzi terminanti con .00 producevano maggiori vendite di quelli, più economici, che finivano con .88 (vedi Figura 1).

Figura 1. Vendite prodotte dalle diverse categorie di prezzi (adattato da Schindler & Kibarian, 1996).

Ma il concetto di valore come utilità non viene messo in discussione solo dall’impatto del prezzo.

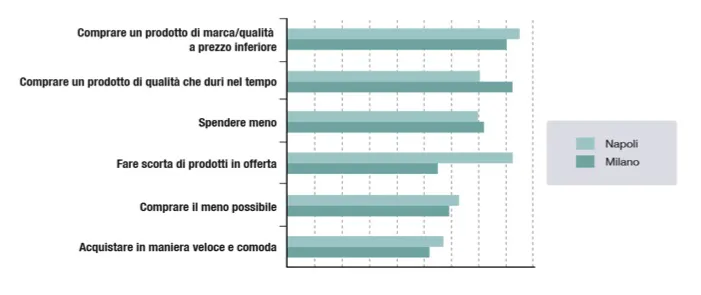

In uno studio più recente Daniela Ostidich (2009) ha analizzato il concetto di “convenienza” attraverso una serie di interviste a 800 consumatori milanesi e napoletani. Il primo dato emerso dalla ricerca è l’esistenza di chiare differenze tra i due campioni (vedi Figura 2).

Se a Napoli la convenienza è data dalla possibilità di fare scorta di prodotti in offerta a Milano prevale invece la possibilità di comprare prodotti di qualità che durino nel tempo. lnoltre in entrambi i campioni “convenienza” non significa solo “spendere il meno possibile”, ma anche comprare un prodotto di qualità. In pratica questi dati sottolineano come la convenienza non sia un valore assoluto ma piuttosto il risultato di un confronto: un prodotto di qualità ma che costa di più non è necessariamente meno conveniente di un prodotto a prezzo più basso.

Figura 2. La rappresentazione della convenienza a Milano e a Napoli (adattato da Ostidich, 2009).

Basta leggere uno dei numerosi articoli e volumi sul marketing per rendersi conto che il mondo sta cambiando e il marketing con esso. Per esempio Philip Kotler e colleghi (2007) hanno scritto:

“I mercati stanno cambiando più rapidamente del marketing. Il modello classico del marketing deve essere sintonizzato sugli scenari futuri: deve essere smontato, ridefinito e riplasmato” (p. XIV).

Allo stesso modo Boaretto, Noci e Pini (2009) scrivono:

“Si tratta della più grande trasformazione di cui il marketing sia stato oggetto nel corso dei suoi oltre cento anni di storia... Si tratta di trasformazioni irreversibili che mettono in discussione i modelli tradizionali di marketing management; entrano in crisi, in particolare, logiche e strumenti tipici sia del momento strategico che di quello operativo del processo di marketing” (pp. VII-VIII).

Non meno diretta è la riflessione di Ombroso e Romiti (2010):

“Pensare al marketing come un mezzo per raggiungere la soddisfazione dei clienti, vendere prodotti che risolvono un problema tramite i benefici arrecati è una definizione troppo stretta. Lo scopo ultimo dovrebbe essere invece quello di procurare un’esperienza di valore e per questo c’è chi è disposto a pagare”. (p. 148)

Tutti questi autori sottolineano come i cambiamenti in corso stiano facendo emergere un nuovo concetto di marketing – il Marketing in the Moment (Marketing Mobile o Marketing 3.0) – con caratteristiche radicalmente diverse da quanto fatto finora (Tasner 2010).

Ma come e perché il marketing sta cambiando? Come vedremo meglio nel corso del volume, l’emergere del Marketing in the Moment è legato a due processi differenti ma strettamente correlati:

- L’evoluzione della tecnologia: grazie all’evoluzione tecnologica sono disponibili nuovi strumenti per comprendere e comunicare con il consumatore. In particolare le tecnologie e le modalità diffuse Web 2.0, cioè il principio della condivisione, e dalle nuove piattaforme mobili (smartphone, netbook e tablet) giocano un ruolo centrale.

- La trasformazione del concetto di valore: la definizione economica di valore come “utilità”, oggettiva e assoluta, viene affiancata dalla definizione psicologica di “opportunità”, soggettiva e strettamente legata alle caratteristiche dell’esperienza e delle relazioni. Descriveremo meglio questo concetto nel corso del prossimo capitolo, delineandone l’impatto sulle strategie di marketing.

Il risultato di questi processi è il marketing in the moment, un nuovo modello di marketing che usa le nuove tecnologie multimediali e di connessione – in particolare telefoni cellulari e tablet – per monitorare le intenzioni e i comportamenti dei consumatori e offrire esperienze interattive e sociali in grado di dare valore a prodotti e servizi. Rispetto alla visione tradizionale del marketing i principali cambiamenti sono:

– la centralità del prodotto come motore del marketing operativo: il modello classico che assegna all’impresa il ruolo principale di definizione e sviluppo del prodotto (per es. il modello Segmenting, Targeting, Positioning – STP – di Dibb e Simkin, 1996) viene sostituito da un modello partecipativo basato sul dialogo col cliente e la comunità di riferimento;

– la fine della centralità dei mass media, e in particolare della televisione, nelle politiche di advertising: l’uso di canali comunicativi passivi – come la televisione – viene integrato e/o sostituito da un messaggio multicanale e interattivo collegato al contesto di fruizione del consumatore;

– il fuoco sull’esperienza e sulle opportunità a esse collegate. In particolare, il brand equity non è più il prodotto di un processo di segmentazione ma piuttosto il risultato delle interazioni e delle relazioni create con il consumatore. In quest’ottica il consumatore non compra un prodotto perché viene convinto da una buona comunicazione, ma lo compra perché per lui riveste un valore, il prodotto «vale». Il valore non ha però un significato esclusivamente economico ma nasce all’interno di un’esperienza personale che viene condivisa e abbraccia le dimensioni di identità, di senso e di appartenenza ad una comunità.

1.1 Il legame tra tecnologia e marketing

Nella storia del marketing i principali cambiamenti sono stati associati all’emergere di una nuova tecnologia. Per esempio è stata la diffusione della stampa ad offrire al marketing la “réclame”, il primo strumento pubblicitario di massa in grado di raggiungere un preciso segmento della popolazione (chi era in grado di leggere).

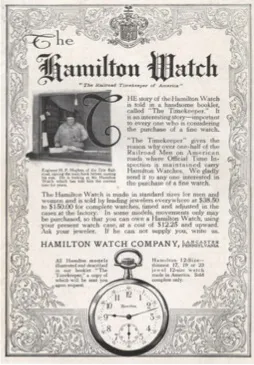

A partire dalla metà dell’Ottocento e dagli inizi del Novecento, si diffondono all’interno di quotidiani e periodici le réclame: pagine contenenti l’elogio di un prodotto (vedi Figura 3). La struttura della réclame era molto semplice: un testo che descriveva in maniera elogiativa il prodotto, accompagnato da numerose immagini visto che una parte significativa della popolazione non sapeva leggere.

È stata la diffusione della televisione (e in particolare di quella commerciale) a permettere lo spot pubblicitario che è ancora oggi è il perno delle politiche di advertising. In particolare in Italia il primo esempio di pubbicità televisiva è stato il Carosello.

Figura 3. La reclame di un orologio su un periodico del 1913.

Carosello nasce il 3 febbraio 1957, come programma ponte tra il telegiornale della sera e i programmi della prima serata. In circa dieci minuti erano presentati diversi sketch da 2 minuti e 15 secondi seguiti da un messaggio di 35 secondi a contenuto pubblicitario (codino). Il tutto presentato in una scenetta di tipo teatrale: il Carosello iniziava con l’apertura del sipario e con un accompagnamento musicale che ricordava proprio il teatro di avanspettacolo. Ogni prodotto era presentato in una serie di quattro (e poi cinque) sketch con periodicità settimanale, diversi ma legati da un tema comune.

A caratterizzare il Carosello era un messaggio comunicativo complesso costruito su una struttura narrativa e un processo di identificazione con i diversi personaggi. Infatti lo scopo del messaggio pubblicitario è duplice: da una parte informare il consumatore sull’esistenza e sulle principali caratteristiche del prodotto; dall’altra convincere il consumatore all’acquisto.

In generale, all’interno di ogni messaggio pubblicitario potevamo identificare due dimensioni principali:

– Una dimensione episodica: il messaggio descrive una serie di eventi. Per questo è caratterizzato da un’organizzazione spazio-temporale e causale.

– Una dimensione interpretativa: il messaggio si propone come un punto di vista sulla realtà, e in quanto tale sta in mezzo tra l’esperienza e chi la narra.

Per questo motivo, lo spot televisivo non è mai solo informativo: obiettivo critico per l’efficacia del messaggio è quello di ottenere una risposta da parte del consumatore in termini di coinvolgimento, attenzione e motivazione.

Con la diffusione dei nuovi media la televisione ha perso il ruolo centrale nel mondo dei media. Questo è vero in particolare per la fascia di utenti più giovane e di fascia sociale più ...