![]()

CAPITOLO TERZO

IL FUNZIONAMENTO DEL DIRITTO D’AUTORE

1. Acquisizione dei diritti e paternità dell’opera

1.1. La nascita “automatica” dei diritti e la prova della paternità

Generalmente, la prima domanda che si pone chi vuole tutelare un prodotto della sua creatività è: “come faccio ad ottenere i diritti d’autore sulla mia opera?”. Purtroppo questo è uno degli aspetti su cui si crea facilmente confusione, dato che nell’immaginario comune l’acquisizione dei diritti d’autore si perfeziona attraverso una non ben specificata formalità, come può essere il deposito dell’opera alla SIAE o il deposito presso un notaio. In realtà la questione va posta in termini abbastanza diversi.

Il diritto d’autore, a differenza del brevetto (che appunto richiede una registrazione presso appositi uffici per l’acquisizione del titolo), è - per così dire - “automatico”: l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa20. Ciò è cristallizzato nell’art. 6 della L. 633/41 (LDA) che è ripreso pedissequamente dall’art. 2576 del Codice Civile.

LA NORMA

Art. 6 LDA (art. 2576 cod. civ.)

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

A nulla rileva dunque l’intervento della SIAE, del notaio o di altri fantomatici organi certificatori. Un’opera dell’ingegno che mostra alcuni requisiti minimi per essere considerata tale, è soggetta fin da subito alla tutela prevista dal diritto d’autore; e il suo creatore acquisisce su di essa tutti i diritti-poteri previsti dalla legge.21

La legge italiana cerca di rendere la questione più semplice compiendo quella che nel gergo giuridico è chiamata “presunzione” e facendo leva su un criterio di pubblica fede. Leggiamo l’art. 8 per capire meglio.

LA NORMA

Art. 8 LDA (comma I)

È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell’opera stessa.

Questo comma ci dice in sostanza che, se sulla copertina di un libro, o sulla locandina di uno spettacolo teatrale, o nei titoli di testa di un film, è indicato che Tizio è l’autore, per il diritto quella indicazione è di per sé sufficiente affinché Tizio possa essere legittimamente ritenuto l’autore.

Questo meccanismo presuntivo, rafforzato dall’inciso “salvo prova contraria”, ha anche effetti sull’onere della prova in materia di paternità e titolarità dei diritti. Ipotizziamo infatti che venga diffuso un libro con il nome di Tizio indicato in copertina, ma che quell’opera sia stata usurpata a Caio (vero autore); a quel punto sarà Caio a dover dimostrare di essere lui il vero autore e quindi a dover fornire una prova sufficientemente solida per poter sbugiardare Tizio.

Dobbiamo infatti aver sempre chiaro che questioni come la titolarità dei diritti sono di squisita natura civilistica, dunque accertamenti come questi verrebbero effettuati solo ed esclusivamente in una eventuale causa di fronte ad un giudice civile. E capire su chi grava l’onere della prova è appunto uno dei principi cardine del diritto processuale civile.

Da ciò ne consegue che, se Tizio è sicuro che l’opera creata è effettivamente “farina del suo sacco”, egli non dovrebbe avere alcun timore (quantomeno a livello di principio); nel momento in cui l’opera verrà pubblicata a nome di Tizio, ciò sarà sufficiente a porre Tizio in una posizione probatoria favorevole (per effetto della presunzione dell’art. 8 LDA).

Tuttavia, sappiamo che l’opera, prima della sua effettiva produzione e pubblicazione, normalmente circola all’interno di un certo numero di persone (editor, correttori di bozze, grafici, produttori, promotori, agenti, fonici…); e in questa fase può nascondersi qualche falla che espone l’autore al rischio che la sua opera finisca in mani sbagliate prima della sua pubblicazione ufficiale. Dunque, siccome il mondo è pieno di “furbastri”, è sempre buona abitudine prevenire qualsivoglia tiro mancino e munirsi di una prova sufficientemente solida da “sfoderare” nell’eventualità che qualcuno si metta in testa di insinuare dubbi sulla nostra paternità dell’opera.

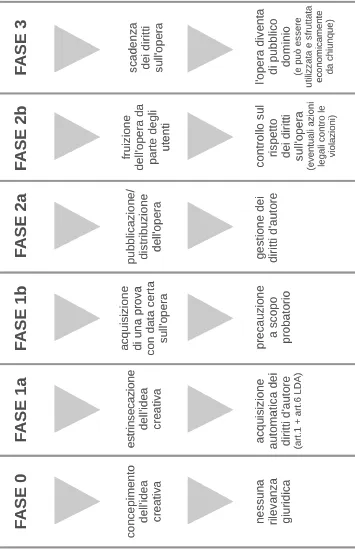

È qui che entrano gioco alcuni accorgimenti formali di registrazione dell’opera o di semplice attribuzione di una data certa; accorgimenti che però rimangono sempre e comunque sul piano della prova e non hanno a che fare con l’acquisizione dei diritti. Si tratta cioè di mere precauzioni e non di formalità con una valenza costitutiva dei diritti d’autore (per il principio già illustrato per cui i diritti nascono “automaticamente” con il semplice atto della creazione).

1.2. Come attribuire una data certa alle opere

Per entrare maggiormente nel dettaglio di questi che abbiamo chiamato “accorgimenti” e “precauzioni”, innanzitutto è importante sottolineare che la loro funzione più essenziale non è quella di certificare l’effettiva paternità ma più che altro quella di dimostrare l’esistenza di un’opera ad una data certa. Per la giurisprudenza in materia di diritto d’autore, colui che riesce a dimostrare di essere in possesso di una copia dell’opera prima di altri viene riconosciuto come il primo effettivo autore. È abbastanza intuitivo, in fondo: se Tizio pubblica un libro in data 30 luglio ma Caio dimostra di essere in possesso di una copia della stessa opera con data 20 gennaio, la posizione di Tizio non è molto limpida.

I metodi per provare l’esistenza di un’opera in una data certa sono vari: depositarla presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare alcuni tipi di documenti (si veda l’esempio di una tesi di laurea che viene conservata per un certo numero di anni negli archivi dell’università), depositarla presso un apposito ufficio della SIAE o presso altri enti specializzati, depositarla presso un notaio, fare in modo che vi venga apposto un timro postale, aggiungere una marcatura temporale digitale, etc.

Un esempio sempre efficace è quello delle tesi di laurea. Qualche settimana prima del giorno prefissato per la seduta di laurea, normalmente l’università chiede il deposito di una copia della tesi (sia essa in versione cartacea o digitale) e la segreteria studenti ci rilascia una ricevuta del deposito. Da quel momento, l’università (specie se si tratta di un’università pubblica) ha l’obbligo di protocollare e tenere in deposito per un certo numero di anni la tesi. Questa costituisce una prova solida dell’esistenza in una data certa della tesi (che appunto è un’opera dell’ingegno a tutti gli effetti e che potrebbe essere passibile di pubblicazione).

Chiarito il concetto, bisogna ora sottolineare che su questo specifico aspetto l’avanzamento delle tecnologie digitali ha portato forti cambiamenti, soprattutto grazie ai sistemi di firma digitale e di posta elettronica certificata (PEC) che permettono di attribuire ai file digitali una datazione certa.22

Questi sistemi non fanno altro che inserire nei file e nei messaggi di posta elettronica dei meta-dati (cioè dati nascosti) con informazioni dettagliate sulla provenienza del file e sul momento della sua creazione (o dell’ultimo salvataggio). La legge attribuisce un forte valore probatorio a questi sistemi di m arcatura temporale poiché l’applicazione di tali meta-dati passa per il tramite di enti pubblici preposti a questo servizio e che hanno appunto una funzione di certificazione (sono infatti detti enti certificatori).

Di conseguenza basta munirsi della firma digitale (così come descritta nel Codice dell’amministrazione digitale) per essere in grado di firmare ed apporre marche temporali su qualsiasi file, in totale autonomia, senza bisogno dell’intervento di altri soggetti. Qualsiasi opera dell’ingegno che non sia già nata in versione digitale può essere digitalizzata, marcata temporalmente e conservata come precauzione e come prova da produrre contro eventuali pretese di terzi relative alla paternità.

A ben vedere, un effetto equiparabile può essere raggiunto con il semplice uso della PEC, la quale non richiede l’attivazione della firma digitale su smart-card o chiavetta USB ma la semplice apertura di account di PEC presso uno dei numerosi fornitori certificati. Si sente spesso dire che “la PEC è la versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno”, e che addirittura fornisce qualche garanzia in più. Infatti oltre a far prova dell’invio e del ricevimento del messaggio, il sistema di PEC attribuisce data certa al messaggio e garantisce sull’integrità di eventuali allegati. È dunque possibile allegare il file della nostra opera creativa e autoinviarcelo a mezzo di PEC. La conservazione del messaggio PEC integrale è una prova già sufficiente a provare l’esistenza di quell’opera ad una data certa.

Infine, in rete ci sono vari servizi che si occupano di fornire una forma di marcatura temporale online. In sostanza l’autore dell’opera invia ai gestori di questi servizi il file, essi vi appongono la loro firma digitale con marcatura temporale e - a seconda dei casi - lo restituiscono all’autore o lo prendono in deposito.

I meccanismi illustrati in questi paragrafi diventano più chiari se pensiamo il processo di acquisizione, gestione e tutela del diritto d’autore come se fosse diviso in fasi. Come si nota in questo schema, l’acquisizione della prova è in una fase appena successiva a quella dell’acquisizione dei diritti.

2. Requisiti per la tutela

2.1. Il carattere creativo

Abbiamo dunque chiarito che il diritto d’autore sorge automaticamente e abbiamo intanto fatto cenno ad alcuni requisiti minimi che le opere dell’ingegno devono possedere affinché possano essere oggetto della tutela giuridica.

Iniziamo il ragionamento con una riflessione sul testo del primo articolo della legge:

LA NORMA

Art. 1 LDA (comma I)

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Concentriamo la nostra attenzione sul concetto di “carattere creativo”, che appunto è stato individuato dalla scienza giuridica come requisito base per l’applicazione della tutela di diritto d’autore.

Tradizionalmente si articola il carattere creativo in due componenti fondamentali: l’originalità e la novità.23

Alla base del requisito dell’originalità sta l’idea che l’opera dev’essere frutto di un particolare lavoro intellettuale e deve riflettere l’impronta della personalità dell’autore. Si tratta di un concetto abbastanza etereo e difficilmente definibile a priori. Un dato di fatto è che la giurisprudenza tende sempre di più a riconoscere la tutela anche ad opere in cui il contributo intellettuale è piuttosto modesto24: si pensi ad esempio ad alcune forme di musica elettronica che consistono unicamente nella ripetizione in sequenza di una base musicale “preconfezionata"; o anche alla veste grafica di alcuni siti web riprodotta automaticamente da appositi programmi.

Riguardo alla novità, invece, la dottrina giuridica più accreditata (e riscontrata anche in giurisprudenza) differenzia il concetto in novità soggettiva e novità oggettiva. La prima è strettamente connessa (o addirittura sovrapposta) all’originalità: in sostanza si richiede che l’opera rispecchi l’individualità culturale e creativa di un soggetto specifico (l’autore). Più determinan...