![]()

Teil 2_Unterstützungssysteme: Praxis und Ableitungen

![]()

Von der Hilfsschule zum regionalen sonderpädagogischen Förderzentrum

Lars Krackert, Eike Fischer

Einleitung

Im Sommer 2007 beschloss die Schulkonferenz der Pestalozzischule Schleswig, künftig keine Schüler*innen mehr neu in der Stammschule aufzunehmen. Alle Kinder und Jugendlichen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf neu festgestellt werden sollte oder die mit einem solchen nach Schleswig und Umgebung zogen, sollten integrativ beschult werden. Dieser Schulkonferenzbeschluss wurde in den folgenden Jahren konsequent umgesetzt. Gleichzeitig wurde den Schüler*innen, die die Stammschule noch besuchten, die Wahl gelassen, ihre Schulzeit an der Schule zu beenden oder schon vorher in eine Grund- oder Hauptschule zu wechseln. Dieser Prozess erstreckte sich über einen Zeitraum von sechs Jahren. Im Sommer 2013 verließen die letzten Schüler*innen die Stammschule. Seit diesem Zeitpunkt wurden alle Kinder und Jugendlichen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf in einer der 23 Kooperationsschulen unterrichtet. Das Förderzentrum Schleswig-Kropp – wie die Pestalozzischule seit der Fusion mit dem Förderzentrum Kropp im Jahr 2009 heißt – ist eine Schule ohne Schüler*innen im eigenen Haus.

Dieser Entscheidung ging eine fast hundertjährige Geschichte als separate Sonderschule voraus. Am 1. Oktober 1913 wurde die Hilfsschule der Stadt Schleswig gegründet. Damals besuchten rund 50 Kinder die neue Schule, die sich zum Ziel gesetzt hatte, jene zu fördern, die die in der Volksschule geforderten Leistungen nicht zeigen konnten. Nach einer kurzen Pause während des Zweiten Weltkriegs entstand 1949 die Pestalozzischule Schleswig, die im Laufe der folgenden Jahre in unterschiedlichen Gebäuden der Stadt Schleswig untergebracht war. Unabhängig vom Bauwerk aber war die pädagogische Idee in dieser Zeit die gleiche: Die Schüler*innen wurden aus ihren Klassen und Schulen in Schleswig und den umliegenden Gemeinden herausgeholt, um gemeinsam in Schleswig in speziellen Klassen unterrichtet zu werden. Die Begründung hierfür lag in der Entlastung der Volksschulen und der Annahme, dass Kinder und Jugendliche in homogenen Lerngruppen optimal gefördert werden könnten.

Dies änderte sich zu Beginn der 1990er-Jahre. Nachdem in Hamburg etwa zehn Jahre zuvor die ersten Integrationsklassen an Grundschulen aufgrund der Bemühungen von Elterninitiativen starteten (Wocken 1987) und auch auf politischer Ebene durch die Salamanca-Erklärung der gemeinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen in den Blick geriet (UNESCO 1994), gab es im Kollegium der Pestalozzischule Schleswig ebenfalls Diskussionen, ob und an welchen Schulen solche Klassen eingerichtet werden könnten.

Im Verlauf der folgenden Jahre entwickelten sich innerhalb der Pestalozzischule Schleswig zwei »Abteilungen«. Die Zahl der Schulen, die sich dem Gedanken der Integration öffneten und wohnortnah Schüler*innen mit den sonderpädagogischen Förderbedarfen Lernen, Sprache und Emotionale und soziale Entwicklung beschulten, wuchs stetig. Demgegenüber stand die »Stammschule«, in der all die Kinder und Jugendlichen unterrichtet wurden, von denen man annahm, dass sie im integrativen Unterricht nicht optimal gefördert werden könnten, da ihr Lerntempo und -verhalten oder ihre emotionale und soziale Entwicklung zu weit von den Möglichkeiten der Grund- oder Hauptschule entfernt seien. Ihre Zahl sank, da Eltern vermehrt keine Beschulung mehr in der Stammschule wünschten und sich parallel dazu die pädagogischen Rahmenbedingungen an den Kooperationsschulen der Pestalozzischule Schleswig veränderten, um der gewachsenen Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden. Dies hatte zur Folge, dass insbesondere Schüler*innen mit herausfordernden Verhaltensweisen die Stammschule besuchten. Ihnen fehlten aber positive Vorbilder, an denen sie sich orientieren konnten.

Die Entscheidung, Schule ohne Schüler*innen zu werden, wurde vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Entwicklungen getroffen – und bildet die Grundlage für die pädagogische Arbeit des Förderzentrums Schleswig-Kropp.

Wie arbeitet ein Förderzentrum ohne Schüler*innen im eigenen Haus? Arbeit mit den Schüler*innen und Lehrkräften an den Kooperationsschulen

Für eine erfolgreiche Unterstützung der Kooperationsschulen ist es zunächst wichtig, die Organisationsstruktur und Arbeitsweise eines solchen Förderzentrums näher in den Blick zu nehmen. In Schleswig-Holstein bestehen die Förderzentren als eigenständige Einheiten in Bezug auf die Verwaltung von Ressourcen (Lehrkräfte, Sachmittel) und (sonder-)pädagogische Konzepte in der Regel weiter. Die Sonderschullehrkräfte sind auch weiterhin an die Förderzentren angegliedert. Ein großes Kollegium bietet den Vorteil, dass förderzentrumsintern Kompetenzen weitergegeben und so besser genutzt werden können. Für die Wahrnehmung der Interessen von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen und den Lehrkräften, die diese unterstützen, bedarf es einer Schulleitung mit sonderpädagogischem Hintergrund. So wird ein Interessenkonflikt mit den Bedürfnissen des allgemeinen Systems (z. B. Abstellung von Lehrkräften aus der Doppelbesetzung zum Vertretungsunterricht) reduziert.

Die Arbeit der Lehrkräfte ist darauf ausgerichtet, die Schüler*innen an den Grund- und Gemeinschaftsschulen vor Ort zu unterstützen. In der Praxis sieht es so aus, dass das Personal des Förderzentrums an ein oder zwei Kooperationsschulen arbeitet und damit erste Ansprechpartner*innen für Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern sind. Bei Fragen, die zunächst nicht beantwortet werden (können), stehen Schulleitung und die anderen Lehrkräfte des Förderzentrums zur weiteren Beratung zur Verfügung, sodass eine breite sonderpädagogische Expertise genutzt werden kann.

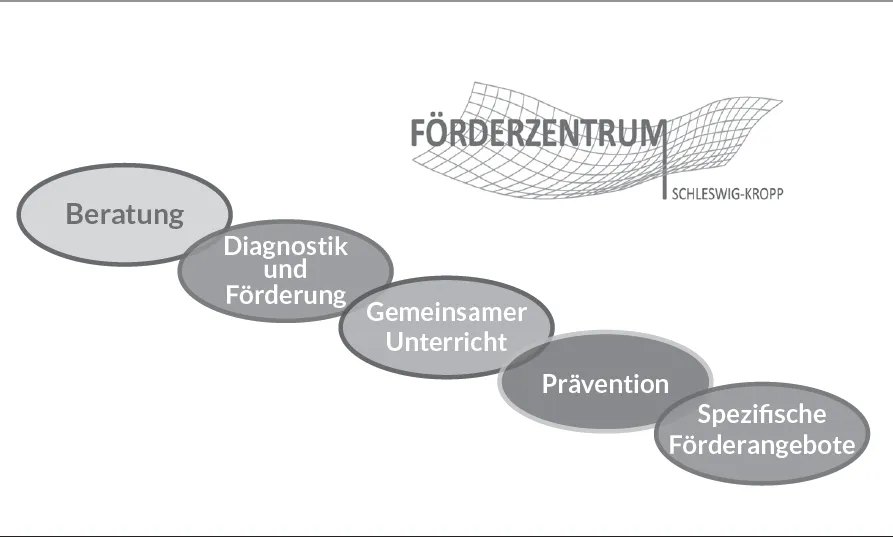

Das regionale Förderzentrum versteht sich als Unterstützungssystem der Grund- und Gemeinschaftsschulen. Es lassen sich fünf Arbeitsfelder beschreiben:

–gemeinsamer Unterricht

–sonderpädagogische Diagnostik und Förderung

–präventive Förderung

–Beratung

–spezifische Förderangebote

Abbildung 1: Fünf Arbeitsbereiche des Förderzentrums Schleswig-Kropp

Quelle: Förderzentrum Schleswig-Kropp

Wie Abbildung 1 zeigt, steht im Zentrum der gemeinsame Unterricht. Grundsätzlich werden alle Schüler*innen gemeinsam unterrichtet. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt am selben Thema auf die gleiche Weise arbeiten, sondern dass ausgehend vom individuellen Leistungs- und Entwicklungsstand Lerngegenstand und -arrangement ausgewählt werden müssen. Vom individuellen Arbeitsplan über phasenweise Kleingruppenarbeit bis zum Unterricht im gesamten Klassenverband ist alles möglich. Für die Ausgestaltung des Unterrichts bedarf es einer engen Kooperation der beteiligten Lehrkräfte.

»Was, das kann ich alles?« Seit dem letzten Förderplangespräch ist Dennis’ Förderplan enorm gewachsen. Er ist völlig perplex. Das Lob scheint ihm ein bisschen peinlich zu sein, doch der Blick zu seinem Vater und seinen beiden Lehrkräften verrät auch Stolz. Dennis wird im inklusiven Unterricht in einer Gemeinschaftsschule beschult und besucht die 6. Klasse.

Stockend liest Dennis einen Absatz vor: »Bei den Bundesjugendspielen erreichte er in seinem Jahrgang das beste Weitsprungergebnis. – Aber das ist doch gar nicht wichtig …« Die Klassenlehrkraft widerspricht: »Na klar ist das wichtig! Mit deiner Sprungtechnik bist du zum Beispiel für Jonas ein so gutes Vorbild, dass er seine eigene Technik verbessern konnte. Darauf kannst du wirklich stolz sein!«

Dennis ist ein Beispiel für einen Schüler, der herausragende Leistungen im Fach Sport erbracht hat. Alexandra beispielsweise ist trotz ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs mit dem Förderschwerpunkt Lernen sprachlich sehr begabt. Wenn es um Definitionen und Erklärungen geht, wenden sich ihre Mitschüler*innen in der 7. Klasse als Erstes an sie.

Die Evaluationsergebnisse der Befragung unserer Kooperationsschulen zeigen, dass der Großteil unserer Kooperationspartner*innen die individuelle kompetenzorientierte Bewertung und Rückmeldung seitens der Sonderschullehrkräfte wahrnehmen und rückmelden. So geben 94 Prozent der Befragten beispielsweise an, dass die Sonderschullehrkraft die Lernenden nach individuellen Maßstäben beurteilt.

So unterschiedlich wie unsere Schüler*innen sind auch ihre Leistungen und Begabungen. Daher begleiten wir die Lernenden mithilfe von individueller sonderpädagogischer Förderplanarbeit und unterstützen die Kolleg*innen der Regelschule präventiv bei der Lernplanerstellung und -fortschreibung. Das beinhaltet kompetenzorientiertes Fördern und damit auch Fordern, gestützt durch Förderplan- bzw. Lernplangespräche in Zusammenarbeit mit den Regelschullehrkräften, Eltern und Lerncoaching mit den Kindern und Jugendlichen.

Da die Lernenden nur noch im gemeinsamen Unterricht beschult werden, hat sich seit 2011 die Zahl derjenigen kontinuierlich erhöht, die den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss im Rahmen ihrer allgemeinen Schulpflicht erreichen konnten. Dies wäre in einem separierenden System nicht möglich gewesen.

Auch in Bezug auf...