![]()

1. Conceptos generales de la percepción

Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería ante el hombre tal como es: infinito.

William Blake

1.1. Percepción

La percepción es considerada como el proceso activo por el cual se da significado al entorno a través de la selección, organización e interpretación de objetos, eventos, situaciones y otros fenómenos (Meza Ruiz, 1995). La percepción involucra la participación del sistema nervioso, el cual recibe cantidades ingentes de información multi-sensorial del mundo que tenemos a nuestro alcance y construye una realidad a partir de ello (Redolar, 2007).

Para la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo-constructivo, que ocurre cuando el perceptor construye un esquema informativo antes de procesar la nueva información y asociarla con los datos en su conciencia, lo que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecué o no al esquema inicial (Baugh, Desanghere & Marotta, 2010).

En síntesis, la percepción es un proceso central que involucra la interpretación de la información sensorial obtenida por los sentidos con el fin de crear nuestra realidad, este proceso se presenta desde un punto de vista individual.

1.2. Sensación

Es importante diferenciar la percepción de la sensación y saber que, a pesar de trabajar en equipo, estos procesos pertenecen a centros de comando distintos. La sensación consiste en la detección de la energía física del ambiente por parte de un cuerpo y su codificación en señales de tipo nervioso que implica un procesamiento cerebral primario proveniente de los sentidos de la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído (Papalia & Wendkos, 1994). La sensación y la percepción trabajan en conjunto para generar la representación mental del mundo.

1.3. Percepción visual

A partir de las anteriores definiciones se puede construir la de percepción visual. Este tipo de percepción es entendida como la entrada del conjunto de sensaciones visuales, tales como forma, tamaño, color, profundidad, brillo, movimiento, etc., de objetos, lugares y otros fenómenos físicos, cuyo análisis, integración y asociación se presenta cuando las señales nerviosas envían la información a diferentes partes de la corteza donde se almacenan nuestros recuerdos perceptivos (Leeds, 2013).

Es decir, la percepción visual implica la organización e interpretación mental que realizamos con el uso de la información sensorial visual para alcanzar la conciencia y la comprensión del entorno local, de objetos, eventos, situaciones, lugares, etc., (Capó-Aponte et al., 2009).

1.3.1. Modelos y leyes visuales

Existen diversas teorías y modelos visuales que describen y explican la manera en que las características de los objetos y los factores del medio influyen en cómo se perciben estos elementos de nuestro entorno. La preocupación por dar respuesta a este interesante hecho descriptivo fue abordada por diversos científicos, matemáticos y físicos durante el transcurso de la historia. Remontándonos en el pasado, los modelos que en mayor medida contribuyeron a describir las características visuales fueron los siguientes:

Modelo activo: propuesto en el siglo VI por Pitágoras y luego por Euclides, en este modelo se estableció que la visión era una sensación producida por la emisión de un haz de rayos enviados por el ojo, que viajaba por el espacio y llegaba a tocar los objetos (Alberich, Gómez y Ferrer, 2013). En el modelo activo el ojo se convierte en el vértice de una jaula cónica y piramidal de rayos dirigidos a captar los objetos exteriores, que es lo que se conoce como campo visual (Alberich et al., 2013).

Modelo pasivo de la visión: contrario al modelo anterior, Demócrito y Lucrecio establecieron posteriormente que la visión era una recepción pasiva, enfatizando en la idea de que los objetos eran los que enviaban imágenes de sí mismos hacia el espacio natural que los envuelve. Estas imágenes, denominadas eidola, se introducían en el ojo, después de viajar por el espacio y produciendo la sensación de visión. En este modelo son los objetos de la realidad quienes producen una modificación de imágenes para ser captadas por el ojo humano, mientras que el ojo se admite como un simple receptor (Alberich et al., 2013).

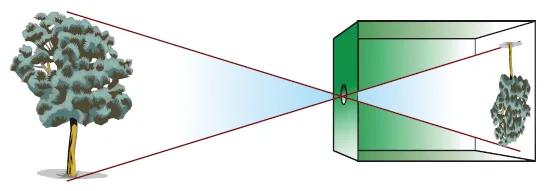

Pasado el tiempo, expertos en el área introdujeron nuevos conceptos e hipótesis relacionadas con la descripción del proceso visual, encontrando hallazgos interesantes que condensaban o contrariaban los modelos existentes. No obstante, fue hasta la época moderna que se propuso un cambio conceptual importante en el que se compara el funcionamiento visual con el mecanismo de una cámara fotográfica, a esta propuesta se le nombró Modelo de la cámara oscura (Alberich et al., 2013).

Modelo de la cámara oscura: teoría basada en el principio astronómico formulado por Aristóteles en la antigüedad, que explicaba que cuando la luz entraba por un agujero minúsculo desde la pared de una habitación oscura, formaba sobre una pared opuesta una imagen invertida de lo que había en el exterior. Este principio fue aplicado al ojo, así se describe que la luz (“rebotada” de los objetos) entra por un pequeño agujero, que sería la pupila dentro del ojo, y las imágenes invertidas del exterior se proyectan sobre el fondo, es decir en la retina (Alberich et al., 2013).

En esta dirección, el ojo también se compara con una videocámara, debido a que capta las imágenes, las convierte en impulsos eléctricos, los graba sobre una cinta magnética y permite visualizarlas decodificando la información de la cinta. Entonces, el ojo enfoca una imagen proyectándola sobre la retina (Smith, 2000).

Este modelo trataba de explicar cómo se daba el proceso de la visión, no obstante se consideró simple y su acogida no perduró en el tiempo, debido a que se creía que daba una explicación muy simple del proceso visual, además la comparación entre la cámara y el ojo humano como máquina no era concordante y este modelo tampoco logró resolver el interrogante de por qué razón los seres humanos ven las imágenes correctamente sí éstas se proyectan invertidas (imagen 1).

Imagen 1. Modelo de la cámara oscura

Fuente: Alberich, Gómez y Ferrer (2013)

Teniendo en cuenta estos interrogantes derivados del modelo anterior, años después, se intentaron recobrar los modelos activo y pasivo de la visión a través de una teoría que pretendía relacionar las características de los objetos y los factores del entorno con el proceso visual interno que realiza el ser humano. Bajo esta modalidad cabe destacar que la percepción de los estímulos no solo se debe a las propiedades físicas de los objetos, como la longitud de onda, la intensidad y matiz, sino que también está relacionada con los cambios inducidos por la transducción, filtrado y transformación de la entrada física de todo el sistema visual humano (Capó-Aponte et al., 2009).

Con esta consideración, surge el movimiento de la escuela Gestalt, cuya corriente psicológica se basó en el estudio del conocimiento, la percepción y los procesos mentales. En esta escuela se estableció lo que se conoce hoy en día como las Leyes de Gestalt, las cuales describen y predicen algunos principios del funcionamiento visual. Para los psicólogos de la Gestalt, la visión consiste en un proceso de percepción activa en el que, más allá de la recepción pasiva de los rayos lumínicos, aparece implicada una serie básica de procesos activos de organización y estructuración de los estímulos (Alberich et al., 2013). Las leyes de Gestalt son principios descriptivos sobre el proceso de la percepción visual, basados en la tendencia de unir y relacionar en grupos los estímulos percibidos. Las principales leyes de la visión son:

1. Ley de la proximidad: en igualdad de condiciones se perciben juntos los elementos que están más próximos en el espacio o en el tiempo. Para comprenderlo de manera práctica, haz este ejercicio, mira la imagen y concluye (imagen 2). Si al ver las dos imágenes intentaste unir por grupos lo que ves, aplicaste la ley de l...