![]()

1.

Spazi moderni

La determinazione di un concetto complesso come quello di “spazio” coincide con la parabola del pensiero filosofico. Dalle riflessioni aristoteliche sul luogo a Carnap sino alle geometrie non euclidee o alla teoria della relatività, il concetto di spazio è protagonista su molteplici piani. Se si sono sottolineate queste parole è perché, stanchi delle riflessioni pure, come di quelle esaustive, si vuole qui riflettere soltanto, per chiarificarne alcuni aspetti, su specifiche accezioni della spazialità, aspetti che possono illustrare il senso del concetto.

La nozione di spazio è dunque vasta e si può notare da questa stessa frase quanto il linguaggio usi metafore spaziali, che peraltro attraversano l’intera tradizione filosofica. Si è così deciso di prendere avvio da una sua accezione “moderna”, cioè dove appare con evidenza il suo carattere “ibrido”. Quest’ultimo termine va inteso nella direzione indicata nelle ultime pagine del Sogno di d’Alembert di Diderot, consapevole che l’era moderna è destinata a vivere in una cultura ibrida, in cui l’ibridazione è l’unico modo per rinnovare la vita delle forme della natura e dell’uomo, nel quadro di una metamorfosi in cui il concetto di forma non è un dato fisso immutabilmente connesso a un’immagine, bensì un elemento dinamico, che ha nel movimento, nella sua dinamica dialogicità, la propria migliore definizione.

L’esperienza maggiormente condivisa di tale spazio ibrido è quella in cui viviamo, in cui ormai vive gran parte dell’umanità, cioè lo spazio “urbanizzato”, quello della città, in cui si è andata definendo ciò che da qualche secolo si usa chiamare “modernità”.

I filosofi, ancor più dei letterati, amano parlare di “modernità” e il moderno, con i suoi “pre-” e i suoi “post-”, è divenuto persino, per un certo periodo, un’espressione alla moda. Se si esce da essa, ci si accorge con facilità che ogni epoca ha avuto il suo moderno, irriducibile agli altri e sempre in cerca, come nella querelle secentesca, di qualche “antico” da cui fuggire, non comprendendo che l’autocoscienza del pensiero si pone nei modi con cui si associano gli sguardi sulle cose, ed essi non sono né antichi né moderni, bensì provano a vivere il proprio tempo cogliendo in esso retaggi e prospezioni in un quadro di progettualità concreta, priva sia di senso teleologico sia di astratta “necessità”.

È molto difficile, in un’epoca di trasformazione – del moderno e delle città – fare “teoria”. Per questo si prenderà avvio da esempi concreti e visivi, nella convinzione preliminare che temi come quello che qui si discute, che implicano ibridazioni, contaminazioni di saperi e di luoghi, esperienze di intensificazione sensoriale, o di suo mutamento e annullamento, portino verso nuove riflessioni sulla “tradizione”, ipotizzando persino che quel che qui si chiama “modernità”, proprio perché viene studiato con i metodi di saperi antichi, appartenga ormai alla nobile schiatta dell’antico. Per uscire dal paradosso bisogna forse comprendere che il carattere essenziale della modernità e dei suoi spazi è la variazione, continua, costante, aporetica, ed è questa situazione esperienziale a indurre nel filosofo un atteggiamento che non è quello “francofortese” di “fare teoria”, bensì di descrivere alcuni tratti di un processo, di una genesi, di un “mondo”, per cercare di illuminare qualche spiraglio del problema.

Proviamo allora, quasi come introduzione, a mostrare tre spazi di città sui quali si è articolata, temporalmente e culturalmente, la nostra ricerca, descrittiva e non teorica. La prima è la città ideale conservata a Urbino, di autore incerto, ma sempre illustre, la seconda una immagine che cerca di riprodurre la Nuova Atlantide ideata da Bacone e la terza una città che potrebbe essere quella di Baudelaire o di Benjamin.

Siamo di fronte, nel primo caso, a una città costruita “a misura d’uomo”, ma del tutto disabitata, i cui confini sembrerebbero quelli di una sorta di utopia platonica: la città eterna di un uomo classico, di un ideale umanistico. Questo spazio può costituire la premessa dell’intero discorso: non solo viene considerato quasi il “manifesto” di una rappresentazione spaziale tipicamente “moderna”, cioè quella connessa alla prospettiva, ma può essere anche ritenuta un’allegoria della rappresentazione stessa così come la modernità, sino a giungere a Kant e qui teorizzandone pienamente il senso, l’ha determinata. Infatti la città ideale, chiunque l’abbia dipinta, all’interno di un contesto non lontano da Alberti e da Piero della Francesca, è quasi con certezza una “scena”: la scena di una nuova commedia, destinata a uno spettatore che apre una finestra su un mondo costruito dall’uomo, dove l’uomo stesso è protagonista assoluto e si pone – invisibile – dalla parte di chi costruisce.

Questo ideale antropocentrico è immaginario, ma l’immaginazione è “regolata”, finalizzata cioè a plasmare uno spazio in cui si possa rappresentare il mondo, come se fosse uno spettacolo che deve aprirsi di fronte ai nostri occhi. Uno spazio espressivo, in cui però vive la razionalità delle linee geometriche, in cui l’illusione deve rispondere a regole di un gioco ben strutturato. Questo spazio potrebbe essere messo in crisi, o sviluppare i suoi significati intrinseci, da una diversa forma di utopia, dove, spirito della modernità che avanza, all’istanza di misura classica si aggiunge la dimensione tecnologica, per non dire tecnocratica, pur non perdendo, sin nel nome, il modello platonico della città ideale. Si tratta della città presentata da Bacone nella sua Nuova Atlantide, anch’essa risultato di un lavoro dell’immaginazione. Alla dimensione di “visione” si aggiunge tuttavia quella “fabbrile”, peraltro implicita anche nella visione prospettica della scena albertiana e già delineata da Leonardo: lo spazio non deve limitarsi a essere costruito nell’immobilità reciproca dell’immagine e dell’occhio dello spettatore – come vuole l’ideologia prospettica – bensì deve venire interpretato. Questa interpretazione implica una sua manipolazione tecnica, attraverso la quale si generano quegli strumenti capaci di costruire nuovi “mondi possibili”.

La terza immagine è quella di una città contraddittoria, dove sembra essersi perso il centro. Una città fortemente antropizzata, che vive della varietà dei tipi umani che la abitano, e dove certo poeticamente non abita l’uomo. Qui i livelli di ibridazione sono più evidenti, e proprio per questo è facile per tale città divenire “simbolo” di se stessa, dunque della modernità che l’ha costruita.

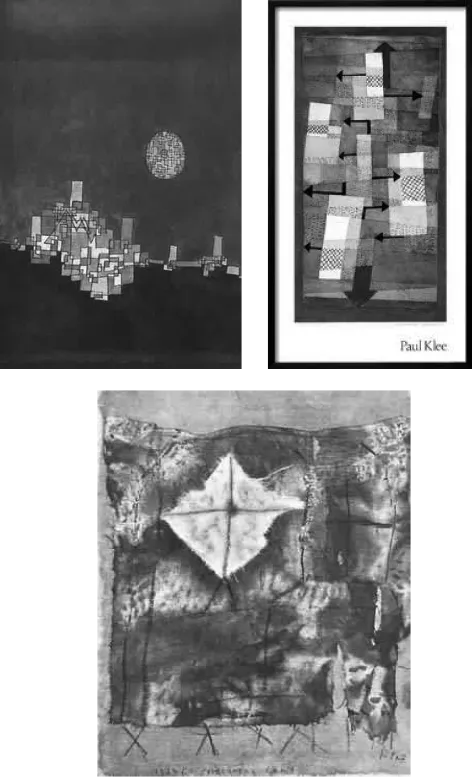

Ci si può chiedere che cosa sia accaduto tra questi tre livelli di rappresentazione dello spazio. La tesi di fondo, che si ripercorrerà attraverso varie strade, va subito esplicitata: queste tre immagini di città, di rappresentazione e interpretazione dello spazio, non sono da leggere in modo contrapposto dal momento che hanno tra loro un’evidente continuità. La loro lettura disegna il senso profondo, o almeno un senso profondo, della nostra modernità e dei suoi modi “immaginari” di interpretare e abitare lo spazio. Sul piano simbolico, tutto ciò può essere illustrato da altre tre immagini, che illustrano le topologie dello spazio moderno più di tante parole. Sono dipinti di Klee.

Con le prime due immagini si contrappongono tra loro i luoghi della modernità, che possono essere “luogo felice” e “luogo devastato” (esattamente come le immagini di città reali), dimostrando – ed è la terza immagine – che ciò che caratterizza i nostri luoghi sono forze, frecce, che spingono, senza facili sintesi dialettiche, in direzioni opposte.

Per comprendere questo processo di apparente contrapposizione tra forze centrifughe e centripete, paradossalmente, aiuta il libretto di Lyotard sulla condizione postmoderna, che ritenendo il post-moderno una “parcellarizzazione” linguistica delle pratiche, definisce il moderno, suo antecedente storico, come “epoca delle grandi narrazioni”, ormai frantumate, prendendo spunto, e vocabolario, proprio da temi urbanistici e architettonici, dato che il postmoderno è una forma dell’architettura, che consapevolmente si oppone al neorazionalismo “moderno”, proseguendone il discorso “incompiuto”. Nel suo Discorso filosofico della modernità, Habermas scrive infatti che il tema della modernità come progetto incompiuto è per lui un orizzonte tormentoso proprio a partire dall’opera lyotardiana. Pur in un linguaggio influenzato dai retaggi della Scuola di Francoforte, delinea la nascita della modernità sull’orizzonte concettuale del razionalismo, ribadendo l’affermazione gehleniana che se sono morte le premesse dell’Illuminismo continuano a vivere le sue conseguenze, costruendo un asse storico continuistico che piace, appunto, chiamare “modernità”. Per cui, scrive Habermas, “da questa visuale, una modernizzazione sociale che prosegue in modo autosufficiente il suo cammino si è separata dalle spinte di una modernità culturale che in apparenza è divenuta obsoleta; essa attua soltanto le leggi funzionali dell’economia e dello Stato, della tecnica e della scienza, che, secondo quanto si dice, si sarebbero unite in sistema sul quale non si può esercitare alcun influsso”.

Se ciò comporta una “cristallizzazione” dell’idea di modernità, e delle sue forme di “abitare”, bisogna cercarne la genesi culturale perché anche questa realtà, oltre a quella sociale, non si cristallizzi, trasformandosi in una formula vuota; oppure, al suo opposto, si riduca a essere un confuso elogio delle tracce, esibizione di autoreferenziali giochi linguistici, persi in uno sterile anarchismo che, dichiarata conclusa la storia delle idee, trasformi paradossalmente solo in essa il pensiero, dimenticando proprio le idee. La modernità non deve trasformarsi in un concetto “sociale”, appunto in una sua cristallizzazione urbanizzata, come accade nello stesso Habermas, comportando una lettura sociologica anche delle categorie filosofiche, che giunge a “estremizzare” la lucida visione hegeliana dell’età moderna o, meglio, della sua autocoscienza. Di conseguenza, se è vero, come vuole Habermas, che “la modernità non può né vuole più mutuare i propri criteri d’orientamento da modelli di un’altra epoca; essa deve attingere la sua propria normatività da se stessa”, vero è anche che deve farlo accettando la contraddittorietà della sua genesi e del suo movimento costruttivo, che si pone nella definizione epistemologica dei canoni dell’arte e della scienza, uscendo, di conseguenza, da schemi dialettici e dalla loro interpretazione in chiave di critica sociologica.

L’orizzonte in cui bisogna muoversi, senza cristallizzarlo, è allora, in primo luogo, quello che cerca di comprendere i movimenti che si sono verificati dalla Querelle a Baudelaire, mettendo in rilievo la modernità come il contingente transitorio, evanescente, accidentale, che tenta di connettersi all’altra metà, della città e dell’arte, che sottolinea la sua eternità, avviando riflessioni che saranno riprese da Benjamin. Questo paradigma, senza dubbio di grande fascino, e geniale per spiegare gran parte dello sviluppo dell’arte dall’Ottocento ai giorni nostri, non è però né esclusivo né fondativo, dato che a sua volta si costruisce su un altro canone, quello che vede nascere nella definizione secentesca della scienza, e nella paideia che da essa consegue, il senso stesso della modernità. Al punto che si può forse affermare che la modernità nasce tra le nostre due prime immagini, cioè nella rottura secentesca, o meglio nella ridefinizione, dello schema continuistico – e “umanistico” – tra arte e scienza, nella consapevolezza, che Baudelaire ben spiega, che il tempo e l’eternità vivono attraverso mediazioni che non rispondono più a un univoco modello culturale.

Questo paradigma ha in Cartesio, come direbbe Valéry, il suo “testimone” o il suo mito intellettuale e in Leonardo o in Bacone il suo contraltare, che è tuttavia anche il suo antecedente, a segnalare l’ossimorica unità spezzata che caratterizza il pensiero della modernità. Un’unità che, all’interno del paradigma stesso, è attraversata da contraddizioni non latenti. I miti del tramonto, della guerra, della terra, del sangue – di un nulla mefistofelico che non sa ritrovare il proprio Faust e il tutto che egli porta in sé – non sempre possiedono, hanno posseduto, quella consapevolezza della “crisi”, e della “critica”, che la nascita della modernità ha insegnato. Peraltro, seguire tali istanze, sia che derivino dai confusi epigoni delle filosofie della storia ottocentesche e novecentesche sia che prendano spunto da settori arretrati della teologia di impostazione cristiana, è poco interessante: e lo è proprio perché non si tratta di “difendere” una filosofia, bensì di desc...