![]()

ZWEITER BAND

Fahrt der Germania

![]()

ERSTES KAPITEL

Fortsetzung der Fahrt der Germania nach der

Trennung von der Hansa – Landung der Germania

in Ostgrönland – 21. Juli bis 5. August 186973

So hatte denn der 20. Juli ein Ereignis für unser Unternehmen heraufbeschworen, das, obgleich ebenso unberechenbar in seiner Tragweite wie verhängnisvoll in seinen Folgen, bei keinem unter uns trübe Ahnungen aufsteigen ließ. Auf kurze Zeit von unserem Begleitschiff getrennt zu sein, konnte unter den waltenden Verhältnissen an sich keine Besorgnis erwecken. Als wir daher um die Mittagsstunde jenes Tages die Hansa im Nebel verschwinden sahen, setzten auch wir alle Segel, stießen aber schon um 2 Uhr auf Eis, sodass wir wenden mussten. Wie sich nachher ergab, war dies eine Eiszunge, welche die Hansa windwärts passierte, sodass sie weiter nach Westen vordringen konnte. Wir legten wegen des dichten Nebels unser Toppsegel back, da dasselbe von der Hansa vorauszusetzen war, wenn sie auf Eis gestoßen wäre. Um 5 Uhr hellte die Luft etwas auf, doch so eifrig wir auch ausschauten, die Hansa war nicht mehr zu sehen; dagegen bemerkten wir südwestwärts von uns einen Walfischfahrer im losen Treibeis beigedreht. Wir hatten dieses Schiff schon am Morgen erspäht, und es war bei dieser Entdeckung ein jeder eifrig daran gegangen, die meist schon angefangenen Briefe zu beenden, da sich uns hier wohl zum letzten Mal Gelegenheit bot, Kunde in die Heimat gelangen zu lassen. Es war ein komischer Anblick: Überall und in allen möglichen Lagen sah man eifrig schreiben; man hätte das Schiff für eine Akademie von Gelehrten halten können, die an der Lösung irgendeines hochwichtigen Problems arbeiteten.

Als wir auf unserem Weg dem Schiff näher kamen, erkannten wir es als einen Dampfer, und da wir bald nachher auch die schwarz-weiß-rote Flagge ausmachen konnten, so musste es der »Bienenkorb«, Kapitän Hagens, sein, der Walfischfahrer des Herrn Rosenthal in Bremerhaven, auf dem sich Herr Dr. Dorst aus Jülich befand, um hier im Eismeer meteorologische, astronomische und magnetische Beobachtungen anzustellen.

Wir kreuzten jetzt zu ihm hin und wurden in besonderer Auszeichnung durch einige Kanonenschüsse begrüßt, die wir auch gebührend erwiderten. Dann drehten wir gegen 9 Uhr bei und fuhren mit dem Boot hinüber, wobei wir ein ganzes Paket von Briefen mitzunehmen hatten.

Wohl war es eine Freude, einmal wieder andere Menschen außer uns selbst zu sehen und zu sprechen, und auf dem Bienenkorb mochte man dasselbe denken. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Der Bienenkorb ist über fünf Mal so groß wie die Germania, ein schon etwas altmodisches Fahrzeug mit Vollschiffstakelung, das erst in den letzten Jahren eine Hilfsmaschine bekommen hat. Auf Deck wurden wir neugierig angestarrt von der trägen Schar der durch die »Robbenschläger« (Nichtseeleute) bedeutend vermehrten Besatzung, während unsere Blicke und Schritte sich bald einigen anderen lebenden Wesen zuwandten, die sich in einem großen Käfig mitten auf Deck befanden. Es war eine Bärin mit zwei Jungen, die seit einiger Zeit ihre arktische Freiheit mit diesem engen Gefängnis hatte vertauschen müssen; schöne Tiere, die sich auch leidlich wohl zu befinden schienen. Nahrungsmangel für sie konnte auf einem Robbenschläger und Walfischfahrer nicht so leicht eintreten.

Man sollte glauben, ein so mächtiges und gewandtes Tier ließe sich, namentlich ausgewachsen, sehr schwer lebendig fangen. Das dürfte in der Tat auch kaum möglich sein, solange es sich auf dem Land oder dem Eis befindet. Aber der Bär begibt sich auf seinen Jagdfahrten im Treibeis auch häufig ins Wasser und hier ist ihm der Mensch mit seinem flinken Boot, trotz aller seiner unglaublichen Ausdauer im Schwimmen, an Gewandtheit und Schnelligkeit doch weit überlegen. Hier ist man, wenn das Boot nicht gar zu klein ist, auch vor den Klauen und Zähnen dieser Bestien so ziemlich sicher. Bei einem geschickt regierten Boot und einem glücklichen Wurf gelingt es meistens leicht, dem schwimmenden Bären eine Schlinge um den Hals zu werfen, worauf er dann halb schwimmend, halb gezogen hinter dem Boot her dem Schiff zugeführt und dort wie ein anderes Stück Vieh auf Deck gehisst wird, wobei die Halsschlinge die sicherste Garantie für sein friedliches Verhalten bietet. Für die Aufnahme solcher hohen Gäste haben diese Schiffe meistens einen sicheren Käfig seefest auf Deck, oder es kann vom Zimmermann bald einer hergestellt werden. Gleich nach der Rückkehr sucht man sie dann an Menagerien oder einen Zoologischen Garten zu verkaufen, was in der Regel nicht schwer hält; 100–150 Taler ist etwa der Preis eines ausgewachsenen Tieres. Außerdem werden von den Walfischfahrern die Bären auch bei vorkommender Gelegenheit geschossen und zuweilen von einem einzigen Schiff bis zu zehn erlegt. Das Fell wird abgezogen und eingesalzen, um später für 15–20 Taler verkauft zu werden.

Von dem Bärenkäfig ließen wir unsere Augen weiterschweifen und sahen außer mehreren schönen Treibholzstämmen auch die Schwanzflosse eines Narwals (Monodon monoceros L.). Diese Tiere sollen hier ziemlich häufig sein, doch gelingt es selten, ein solches zu harpunieren, da sie ungemein schnell und gewandt sind. Darauf setzten wir uns in der Kajüte bei einigen Flaschen Sherry in üblicher Weise zusammen und waren bald in lebhafter Unterhaltung begriffen. Kapitän Hagens sprach sich sehr ungünstig über die Eisverhältnisse aus. Seit Anfang Juni hätten meistens nur Ostwinde geweht und infolgedessen sei das Eis jetzt wieder sehr dicht und würden wir schon nach wenigen Meilen auf zusammengepackte Massen stoßen. Diese Beobachtungen sind in der Tat vollständig durch die Hansa bestätigt worden, die uns einige Meilen voraus war und hier von dem nachdrängenden Eis zum ersten Mal besetzt wurde. Wir erfuhren auch, dass noch mehrere Schiffe etwas weiter südwärts seien. Das war uns recht lieb, denn nun konnten wir hoffen, auch noch den renommierten und in den grönländischen Meeren vielleicht befahrensten Kapitän Gray, Kommandeur der Eclipse von Peterhead (Schottland), zu treffen. Dieser pflegt mit seinem Dampfer am kühnsten und weitesten ins Eis hineinzugehen und ist sogar bereits einige Male an der Küste gewesen. Er konnte uns jedenfalls die sichersten Nachrichten und besten Winke zukommen lassen. Dr. Dorst zeigte uns interessante Zeichnungen vom Narwal und mehrere Ansichten von Jan Mayen, welche Insel der Bienenkorb so glücklich gewesen war, mehrmals bei klarer Luft zu sichten.

Der Bienenkorb hatte einen leidlichen »Segen« von der »Robbenküste« mitgebracht; »Fische« hatte man wohl mehrere gesehen, auch zwei angeschossen, jedoch leider keinen bekommen.

So blieben wir einige Stunden an Bord und kehrten dann eben vor Mitternacht zur Germania zurück. Der Wind war mittlerweile mehr aufgefrischt, aber es war abermals dick von Nebel, sodass uns nichts anderes übrig blieb, als das Schiff zwischen den Schollen unter Segel zu halten. Erst am folgenden Mittag (21.) hellte das Wetter auf und wir sahen, dass wir ringsum von mehr oder weniger losem Treibeis umgeben waren. Es stand also nichts im Wege, mit einer leichten Brise aus Südsüdwest ein Vordringen nach Westen zu versuchen. Soweit wir sehen konnten, war immer nur loses Treibeis in langen Streifen liegend. Abends zeigte uns jedoch ein heller Blink, dass wir dem dichten Pack im Westen schon nahe seien; wir legten deshalb, da es auch wieder stark nebelte, bei, um auf klares Wetter zu warten. Als sich eine große Scholle, auf welcher sich mehrere Wassertümpel befanden, in unserer Nähe zeigte, betraten wir dieselbe, um unseren sehr auf die Neige gegangenen Süßwasservorrat zu ergänzen. Es war das erste Mal während dieser Reise, dass wir den Fuß auf das Eis setzten, und die Gelegenheit, dasselbe etwas näher anzusehen, wurde nicht unbenutzt gelassen. Das weiße grobkörnige Eis, das als Produkt des im Schnee an der Oberfläche vor sich gehenden Tauprozesses in verschiedener Mächtigkeit über dem festen blauen Eis lag, bestand zum großen Teil aus länglichen Stücken, die vollständige Kristallform hatten. Sie stellten meist sechsseitige Pyramiden vor, oft in schönster Ausprägung und bis zu einer Länge von 2½ Zoll. Man kann sie auf größeren Flächen öfters ohne weitere Bedeckung wie ein dichter Komplex von Säulen auf ihrer Unterlage stehend finden, wo sie dann dem Fuß des Menschen eine luftige und doch feste Unterlage bieten oder unter seinem wuchtigen Schritt knirschend und knisternd zusammenbrechen.

Ferner wurde das aus der Höhlung eines Eisblocks kommende tiefblaue Licht einer Analyse mit dem Spektroskop unterworfen.

Nachdem so unsere wissenschaftlichen Beobachtungen beendet waren, traten wir gern mit ein in die Reihe der Wasserträger, um möglichst bald alle Behälter mit diesem kostbaren Nass gefüllt zu sehen. Dasselbe war für den Geschmack und selbst für das Aräometer so gut wie salzfrei (»frisch«). Vom Tümpel nach dem Schiff hatten wir zwei Reihen gebildet, und munter flogen die gefüllten und die leeren Eimer hin und zurück. Es war ein fröhliches Treiben, denn jeder unterzog sich gern der nassen Arbeit in Aussicht auf das schöne Trinkwasser sowie den von nun an besseren Kaffee und Tee; muntere Worte und Späße wurden laut, und der Frohsinn erreichte seinen Höhepunkt, als jetzt das Zauberwort: »Hal d’Besanschot an« vom Schiff her ertönte und die durstigen Kehlen Mann für Mann ihren tüchtigen Schluck Kornbranntwein bekamen. Immer flinker ging es vorwärts, aber es wurde Mitternacht, als wir fertig waren und uns zur Ruhe legen konnten.

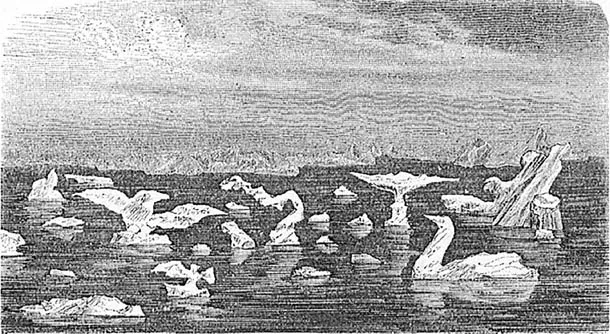

Eisfiguren im Treibeis

Um 2 Uhr morgens versuchten wir, weiter vorzudringen, mussten aber bald wieder beilegen, da ein dichter Nebel aufkam und jede Fernsicht hinderte.

In der Nacht wurde wieder ein Seehund erlegt. Es war ein junges kleines Tier und gelangte noch lebend auf Deck, wo es unerschrocken umherblickte, sich vorwärts bewegte und seine Feinde am liebsten mit den Zähnen angefallen hätte. Bald nachher bekamen wir ein gutes Exemplar der großen Lumme (Uria bruennichii).

Das Wetter blieb auch in den nächsten Tagen (bis zum 23.) bei mäßigem, nordöstlichem Wind nebelig, sodass kein ernstlicher Versuch durchzudringen mit einiger Aussicht auf Erfolg gemacht werden konnte. Wir hielten uns hin und her kreuzend im losen Treibeis und an der Kante des schweren Eises, welches sich fast überall ziemlich geschlossen zeigte. Nördlich von 74 Grad fanden wir es an vielen Stellen so schwer und groß, dass der Kapitän sich entschloss, südlich von 74 Grad an einer passenden Stelle einzudringen, statt für jetzt höher hinaufzugehen.

Der 24. Juli war recht kalt, sodass wir, wie freilich schon einige Tage vorher, in der Kajüte heizen mussten. Es war vormittags 0 Grad, und das ganze Tauwerk vereist.

Gegen Abend sahen wir abermals den Bienenkorb etwas nördlich von uns; wir hielten uns indes nicht auf, denselben anzurufen, sondern fuhren fort, längs der Kante des Eises nach Süden zu steuern, um nach einer passenden Öffnung zu suchen. Das Eis wurde loser je weiter wir südwärts kamen, und in der Breite von 73° 40' schien ein Versuch Erfolg versprechend zu sein. Es wurde deshalb am Sonntag, 25. Juli morgens, Dampf aufgemacht, und wir drangen um 9 Uhr westwärts in das Eis ein. Der Wind wehte mäßig aus Norden; das Wetter war klar und hell, nur bisweilen zog ein leichter Nebel vorüber, der uns zeitweilig die Aussicht versperrte. Das Eis zeigte sich anfangs ziemlich dicht, sodass wir bisweilen nur durch »Bohren« mit vollem Dampf- und Segeldruck uns einen Weg durch die Schollen bahnen konnten. Gegen Mittag, nachdem wir 16 Meilen in westlicher Richtung zurückgelegt hatten, wurde offenes Wasser erreicht; doch schon nach einigen weiteren Meilen zeigte sich das Eis wieder geschlossen, und ein heller Blink im Westen ließ leider auch weiterhin dichtes Eis vermuten. Wir waren gezwungen, uns mehr südlich und späterhin sogar etwas östlich zu wenden, immer an dem dichten Packeis entlang dampfend. Das Wetter wurde trübe und regnerisch, und abends verdichtete sich der Nebel so sehr, dass wir um 8 Uhr gezwungen waren, an einer großen Scholle festzulegen, um nicht etwa in eine Sackgasse zu laufen und vom Eis besetzt zu werden, ein Fall, der unter allen Umständen vermieden werden musste. Nach den herrschenden Winden der letzten Wochen, die vorwiegend östlich und südlich gewesen waren, hatte der Kapitän eigentlich nichts anderes erwartet, als überall auf dichtes Eis zu stoßen; die Verhältnisse waren augenscheinlich zum Durchdringen der Barrieren nach der Küste nicht günstig und Windstille und westliche Winde mussten abgewartet werden. Es kam sonach alles darauf an, dass wir Herren unserer Bewegung blieben und uns nicht vom Eis einschließen ließen, wodurch leicht der günstige Moment, in welchem dasselbe sich öffnen würde, verpasst werden konnte. Der große Vorteil, den wir in dem Dampf besaßen, kam hier so recht zur Geltung, indem wir immer bei nebeligem Wetter mit geheizter Maschine ruhig an einem Fleck bleiben konnten. Setzte das Eis sich um uns her zusammen, so wurde nach einer anderen passenden Stelle gedampft, und bei klarem Wetter konnten wir immer in wenigen Stunden mehrere Meilen der festen Kante nach irgendwo entstandenen Öffnungen absuchen. Wissenschaftlich wurde die Zeit nach Kräften ausgebeutet, obgleich die Umstände nicht immer gestatteten, dergleichen Untersuchungen anzustellen. Außer den Ortsbestimmungen und den gewöhnlichen meteorologischen Beobachtungen wurde wenn möglich gefischt oder gelotet und wurden magnetische Beobachtungen angestellt, Photographien genommen usw.

Von niederen Tieren wenig Neues; nach der Clio borealis, der wichtigsten Nahrung des Walfisches, sahen wir uns vergeblich um.

Seehunde tauchten sehr häufig mit ihrem schwarzen glatten Kopf aus dem Wasser, einzeln oder zu mehreren, aber sogleich zogen sie sich scheu zurück oder nahmen die tödliche Kugel mit hinab ins Wasser, und wenn man dann eilends mit dem Boot zur Stelle kommt, findet man auf demselben nur einen von Blut und Fett gebildeten Flecken.

Die Vogelwelt blieb durchgehend dieselbe, trat auch überhaupt nur sehr sparsam auf. Einzelne Mallemucken fehlen selten, außerdem gab es noch Schneemöwen (Larus eburneus) und Raubmöwen (Lestris). sowie zwischen den Schollen schwimmend kleine Gruppen von Mergulus alle und von Teisten (Uria grylle).

Luft und Wasser hatten in der letzten Woche fast dasselbe Verhalten gezeigt wie an den ersten Tagen am Eis. Das Wasser hatte seine blaue Farbe konstant behalten, und nur selten ging diese etwas ins Trübe über. In der Nähe von viel schwerem Eis sank die Temperatur stets erheblich, auf −0,4 bis −0,8° R. Auch die Lufttemperatur war ein klein wenig niedriger geworden und hielt sich im Allgemeinen am Tag zwischen +1° und +2° R. Die wichtigste Erscheinung aber, die sie darbot, war die auffallend geringe Differenz zwischen Tagesund Nachtwärme. Diese betrug meistens nur 1 Grad, häufig noch weniger.

Ein so ungewöhnliches Verhältnis dürfte wohl zu beachten sein hinsichtlich seiner Wirkung auf den menschlichen Körper. Ein so gleichmäßiges Klima kann es in der gemäßigten und heißen Zone nicht geben, aber auch in den arktischen Breiten wohl nur zwischen dem Eis. Es liegt auf der Hand, dass es sowohl für die Haut als besonders auch für die Atmungsorgane von sehr angenehmer und wohltätiger Wirkung sein muss. Freilich waren wir nun alle gesunde Leute und von Haus aus, namentlich die Seeleute, gegen raue Witterung ziemlich unempfindlich. Aber es war doch auffallend, wie man sich, natürlich bei genügendem Aufenthalt in freier Luft, schon jetzt trotz der niedrigen Temperatur, trotz Nebel und anderer Feuchtigkeit, so wohl fühlte. Dass sehr feuchte Luft mit feinem Niederschlag bei stärkerem Wind empfindlich kalt einwirken konnte, selbst bei 1–2 Grad Wärme, soll damit natürlich nicht geleugnet werden, aber selbst unter den ungünstigsten Umständen kam es eigentlich niemals vor, dass einer sich einen Katarrh irgendwelcher Art holte. Ein Moment jedoch darf man bei dieser immerhin auffallend schnellen Akklimatisierung nicht aus dem Auge lassen: die allmähliche Gewöhnung. Man wird eben nicht plötzlich ins Eis versetzt, sondern nähert sich demselben, und so war es mit uns ...