eBook - ePub

Deutsch als Zweitsprache

Sprachdidaktik für mehrsprachige Klassen

Barbara Geist,Andreas Krafft

This is a test

- 152 pages

- German

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Deutsch als Zweitsprache

Sprachdidaktik für mehrsprachige Klassen

Barbara Geist,Andreas Krafft

Book details

Book preview

Table of contents

Citations

About This Book

Lehrkräfte stehen vor der großartigen Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache gemeinsam zu unterrichten und dabei das große Potential eines mehrsprachigen Klassenzimmers sprachdidaktisch auszuschöpfen. Dieses Buch dient als Unterstützung, diese Herausforderung anzunehmen. Ausgehend von den Kompetenzbereichen der Bildungsstandards erläutert der Band sprachwissenschaftliche Grundlagen, beschreibt die besonderen Lernbedingungen von SchülerInnen mit Deutsch als Zweitsprache und stellt sprachdidaktische Konzeptionen unter Berücksichtigung ihrer Eignung für mehrsprachige Klassen vor.

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?

Can/how do I download books?

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

What is the difference between the pricing plans?

Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.

What is Perlego?

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Do you support text-to-speech?

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Is Deutsch als Zweitsprache an online PDF/ePUB?

Yes, you can access Deutsch als Zweitsprache by Barbara Geist,Andreas Krafft in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literatur & Literaturkritik Geschichte & Theorie. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

1 Einleitung

Wenn man davon spricht, dass Kinder mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem versagen, dann verkehrt man die Tatsachen. Die Kinder entwickeln sich völlig normal im Rahmen dessen, wie sich einsprachig deutsche Altersgenossen auch entwickeln. Es ist aber das Bildungssystem, das versagt, indem es nicht auf die Situation und die Möglichkeiten der Kinder Bezug nimmt, und auf diese Weise viele „Probleme“ erst erzeugt. (Becker 2013: 241)

Die Kritik an einem (Deutsch-)Unterricht, der an der mehrsprachigen Lebenswelt vieler Kinder und Jugendlicher vorbeigeht und einem „monolingualen Habitus“ (Gogolin 1994) verhaftet bleibt, hat nicht an Aktualität verloren. Bereits vor 2015, als 890000 Menschen in Deutschland Asyl suchten, lebten wir in einer mehrsprachigen Gesellschaft. Unabhängig davon, wie Kinder und Jugendliche in den ersten Monaten nach ihrer Migration beschult werden, ist das Ziel ein gemeinsamer Unterricht aller Kinder. Wie aber kann ein (Deutsch-)Unterricht gestaltet sein, der auch SuS mit DaZ, ihren individuellen Fähigkeiten und ihren Kompetenzen in anderen Sprachen, gerecht wird – unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren, vor mehreren Jahren oder vor Kurzem migriert sind? Wie muss ein Unterricht gestaltet sein, der sowohl die Fähigkeiten als auch die Schwierigkeiten von SuS mit DaZ – wie Becker (2013) einfordert – berücksichtigt?

Bevor diesen Fragen für die fünf Arbeitsgebiete des Sprachunterrichts Sprechen und Zuhören, Lesen, Richtig schreiben, Texte schreiben und Sprachreflexion nachgegangen wird, sollen im Folgenden einige grundsätzliche Punkte angesprochen werden: Mit dem Fokus auf SuS mit DaZ ist, in Ermangelung von Studien zu DaZ und Bildung, der Zusammenhang von Migration und Bildung (Kap. 1.1), zu dem umfangreiche Studien vorliegen, zentral. Die SuS mit DaZ eint das große Potential ihrer Mehrsprachigkeit (Kap. 1.2), welche jedoch leider bislang häufig mehr als Risikofaktor denn als Ressource gesehen wird. In Kapitel 1.3 wird in den Zweitspracherwerb in Abgrenzung von anderen Spracherwerbstypen eingeführt; anschließend wird die Bedeutung eines gemeinsamen Unterrichts aller SuS betont (Kap. 1.4). Zuletzt wird unter 1.5 der Aufbau des Buches erläutert.

1.1 Migration und Bildung

Sinnvoll wäre es an dieser Stelle, speziell auf SuS mit DaZ im Unterschied zu solchen mit Deutsch als Erstsprache (DaE) einzugehen und differenzierte Informationen zur Kontaktdauer zur Zweitsprache (L2) oder zum Alter bei Erwerbsbeginn anzugeben. Hintergrundvariable in Schulleistungsstudien und den aktuellen Bildungsberichten ist jedoch nicht die Sprachbiographie der Kinder und Jugendlichen, sondern der Migrationshintergrund. Zwar besteht eine große Schnittmenge zwischen SuS mit DaZ und solchen mit Migrationshintergrund. Jedoch ist klar, dass einerseits SuS mit Migrationshintergrund das Deutsche nicht zwingend als L2, sondern bereits als (eine) Erstsprache (L1) erwerben können, dass es andererseits aber auch SuS mit DaZ gibt, die keinen Migrationshintergrund1 haben, die also beispielsweise einer der in Deutschland vorkommenden sprachlichen Minderheiten angehören oder die (Ur-)Großeltern haben, die nach Deutschland eingewandert sind. Aussagen über Bildungserfolge oder Kompetenzen sind daher nur für SuS mit Migrationshintergrund im Vergleich zu SuS ohne Migrationshintergrund möglich:

Im Jahr 2010 stammte mehr als ein Drittel der in Deutschland geborenen Einjährigen aus Familien mit Migrationshintergrund. In Großstädten wie Augsburg, Hamburg oder Duisburg betrifft dies mehr als 50 % der Kinder eines Geburtsjahrgangs (Brandt/Gogolin 2016). Der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter 15 Jahren lag 2013 bei mehr als 42 % (Statistisches Bundesamt 2014: Mikrozensus 2013). Prägend für diese Gruppe ist unter anderem, dass Eltern mit Migrationshintergrund häufiger keinen Schul- bzw. Berufsabschluss haben bzw. ihre schulische Ausbildung häufiger nach der Grundschule endete (6–12 %) als Eltern ohne Migrationshintergrund (rund 1 %), die durchschnittlich über höhere Bildungsabschlüsse verfügen als Eltern mit Migrationshintergrund. Neben einer geringeren Qualifikation der Eltern sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich häufiger auch von anderen Risikolagen betroffen, die den Bildungserfolg gefährden können, wie Erwerbslosigkeit der Eltern und geringes Einkommen (Bildungsbericht 2016: 168). Auch wenn sich der Besuch einer Kindertagesstätte unter den Drei- bis Sechsjährigen 2015 zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund nur noch gering unterscheidet (90 vs. 97 %), ist der Unterschied in der Altersgruppe unter drei Jahren (22 vs. 38 %) immer noch gravierend. Welche Konsequenzen hat das für den Bildungserfolg? Wie Britz zu Recht hervorhebt, bestätigt „Gleichbehandlung […] bei ungleichen Startbedingungen die Benachteiligungen, daher die Forderung nach Anerkennung der Differenzen und insbesondere der unterschiedlichen (Lern-)Ausgangslagen der SchülerInnen“ (Britz 2006: 29). Die starke Bildungsbenachteiligung statt Bildungsbeteiligung spiegelt sich auch in der Verteilung der SuS auf die Schulformen im dreigliedrigen Schulsystem wider: „Während im Schuljahr 2014/15 Jugendliche ohne Migrationshintergrund fast zur Hälfte ein Gymnasium besuchten (rund 44 %) und nur zu 8 % Hauptschulen, besuchte lediglich knapp ein Viertel (24 %) der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ein Gymnasium und ein weiteres Viertel (25 %) eine Hauptschule“ (Bildungsbericht 2016: 174). Bildungsinstitutionen erzeugen somit „aufgrund ihrer kulturell und sprachlich einseitig geprägten Strukturen einen Rahmen, in dem Ungleichheit reproduziert und produziert wird“ (Mecheril 2004: 154).

Nicht einbezogen in Schulleistungsstudien werden bislang die SuS mit DaZ, die keine Regelklasse besuchen. Deren Integrationsprozess ist in vielen Bundesländern in Etappen gegliedert. Insbesondere SuS ohne Deutschkenntnisse beginnen ihre Schullaufbahn häufig in sogenannten Vorbereitungs-/DaZ-/Seiteneinsteigerklassen (Massumi et al. 2015).2 In Sachsen ist die Integration beispielsweise in drei Etappen gegliedert: (1) Besuch der Vorbereitungsklasse, (2) Teilintegration in die Regelklasse und parallele Förderung in der Vorbereitungsklasse sowie (3) vollständige Integration in die Regelklasse, wobei der „Prozess der Teilintegration […] entsprechend den individuellen Voraussetzungen so früh wie möglich einsetzen“ soll (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2009: 5). Die dritte ‚Etappe‘ stellt eine große Herausforderung für alle Lehrkräfte dar, ist „Deutsch als Zweitsprache“ doch schullaufbahnbegleitend zu unterrichten (Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2009: 6). Für die SuS ist sie die längste ‚Etappe‘, und sie stellt insbesondere für SuS, die bereits in Deutschland geboren sind, den Regelfall dar – auch wenn dieser nicht als „Etappe“ bezeichnet wird. Die ergänzende Unterstützung für die sprachsensible Gestaltung des Fachunterrichts und die Ressourcen für zusätzliche sprachliche Bildung und Förderung werden in den Bundesländern bislang in sehr unterschiedlichem Maße zur Verfügung gestellt.

1.2 Mehrsprachigkeit

Weltweit werden 4000 bis 7000 Sprachen in etwa 200 Staaten gesprochen; in der Mehrheit der Länder ist demnach weit mehr als eine Sprache in Gebrauch. Global ist Mehrsprachigkeit also der Normalfall (Grosjean 1982). Trotz Arbeitsmigration, Flüchtlingsbewegungen und Globalisierung verharren aber nach wie vor viele Staaten in einer Nationalstaatenideologie vergangener Jahrhunderte (Tracy 2014). So wurde vonseiten der Politik (in der Vergangenheit) immer wieder eine ‚Deutschpflicht‘ für Migranten gefordert, die nicht nur für die Schule, sondern teils auch in privaten Kontexten gelten sollte (z. B. in der Süddeutschen Zeitung am 08.12.14). Solche Forderungen ignorieren Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung und verkennen den Fakt, dass Deutschland mehrsprachig ist. Schon lange sind in Deutschland Sorbisch (in Brandenburg und Sachsen) und Dänisch (in Schleswig-Holstein) anerkannte Minderheitensprachen; an den Grenzen gibt es, ebenso wie im Inland, bereits einige (wenn auch noch zu wenige) bilinguale Schulen; in Arbeitskontexten ist es selbstverständlich, neben dem Deutschen auf andere Sprachen zurückzugreifen. In deutschen Großstädten werden ungefähr 200 verschiedene Sprachen gesprochen (Tracy 2014: 15). Allerdings hat die Europäische Union im Zuge ihrer Mehrsprachigkeitspolitik die wenigsten dieser rund 200 Sprachen im Blick, sondern fokussiert fast ausschließlich die ‚großen‘ europäischen Sprachen. Ebenso wenig finden viele dieser Sprachen Aufnahme in Schule und Unterricht. Darin und nicht etwa in der Mehrsprachigkeit an sich liegt eines der Kernprobleme der Bildungspolitik: Zum einen haben die Sprachen, welche viele SuS bereits mit in die Schulen bringen, weder als Unterrichtsmedium noch als Unterrichtsgegenstand einen festen Platz. Zugleich wird allen Kindern bis zum Schuleintritt zu wenig Gelegenheit geboten, sich die in der Schule benötigten sprachlichen Repertoires anzueignen (Tracy 2014: 15).

Bevor genauer auf individuelle Mehrsprachigkeit und damit verbunden auf die Verwendung mehrerer Sprachen eingegangen wird, wird im Folgenden definiert, wen wir als mehrsprachig bezeichnen: Als mehrsprachig wird der- / diejenige bezeichnet, der / die regelmäßig mehr als eine Sprache verwendet (Grosjean 2008: 10) und in der Lage ist, in mehr als einer Sprache Alltagsgespräche zu führen (Tracy 2014: 17). Dass nicht alle Sprachen, über die eine Person verfügt, gleicherweise verwendet werden, ist in dieser Definition bereits enthalten. Darüber hinaus gelten in Anlehnung an die Unterscheidung innerer wie äußerer Mehrsprachigkeit (Wandruszka 1975) auch Dialekte und Ethnolekte als Sprachen. So zeigt Wandruszka, wie vielfältig bereits die „muttersprachliche Mehrsprachigkeit“ (ebd.: 322) in Form von Regio- oder Soziolekten ist, die uns von Kindheit an begegnen. Diese Definition von Mehrsprachigkeit umfasst nicht nur im engeren Sinn gesprochene Sprachen, sondern auch Gebärdensprachen (Becker / Jäger 2019), die ebenso wie gesprochene Sprachen regionale Unterschiede (Dialekte) aufweisen und sich weltweit unterscheiden.

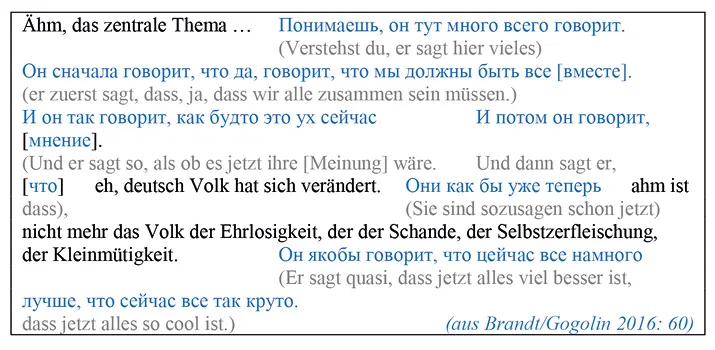

„Individuelle Mehrsprachigkeit bringt kognitive, lernpsychologische, kreative, interkulturelle, metalinguistische und pragmatische Vorteile“ (Marx 2014: 8), die schulisch und gesellschaftlich zu nutzen sind. Das bedeutet beispielsweise, SuS ihre weiteren Sprachen im Unterricht verwenden zu lassen (s. hierzu u. a. Lengyel 2016). Bereits Dirim (1998) zeigte eindrücklich, wie sinnvoll Grundschulkinder ihre L1 im Unterricht einsetzen, um sich Inhalte zu erschließen, organisatorische Dinge zu klären und miteinander zu kommunizieren. Brandt und Gogolin (2016) belegen am Beispiel zweier Schülerinnen einer 10. Klasse den Nutzen der L1 für die inhaltliche Bearbeitung eines Textes im Geschichtsunterricht. In der Partnerarbeit wählen die SuS die Sprache(n) frei.

Die hier eingesetzten Sprachmischungen (Code-Switching) sind keinesfalls nur Füller sprachlicher Lücken, sondern ebenso, wie in außerschulischen Studien von Sprechern unterschiedlichen Alters gezeigt (Tracy / Lattey 2010), kommunikative Stilmittel. So finden Sprachwechsel zum Beispiel statt, um Veränderungen im Diskurs, Sprecherwechsel in einer Erzählung usw. zu markieren (s. hierzu auch Kap. 6, weiterführend Kersten et al. 2011, Tracy 2011 und 2014).

Familien bilden den ersten Erwerbskontext von Sprache(n). Mehrsprachige Familien verwenden ihre Sprachen auf unterschiedliche Weise (s. hierzu ausführlich Brehmer / Mehlhorn 2018, 61ff.), die Romaine (1995) mit Blick auf den simultan bilingualen Erwerb in sechs Typen grob umschreibt. Spricht bspw. je ein Elternteil (von Geburt an) eine Sprache mit dem Kind, wobei eine der beiden Sprachen auch die Umgebungssprache ist, wird nach dem sogenannten Prinzip one person, one language verfahren. Mehrere Erwerbstypen umfassen die Situation, dass die Eltern ein oder zwei Sprachen mit dem Kind verwenden, jedoch keine dieser Sprachen die Umgebungssprache ist. Diese und weitere Typen suggerieren eine Form der Sprachentrennung, die so in Familien mit mehreren Kindern unterschiedlichen Alters eher ein Ideal als ein Abbild der Realität ist. Dieser sprachlichen Realität trägt der Typ mixed languages, in dem die Eltern selbst mehrsprachig sind und beide / mehrere Sprachen und Sprachmischungen in der Kommunikation mit den Kindern verwenden, Rechnung. Welche Sprache(n) wie intensiv in einer Familie verwendet wird / werden, variiert zwischen den Familienmitgliedern und / oder abhängig von Gesprächsthemen (z. B. Schule und Arbeit vs. Freizeit und Familie). So ist die Sprachverwendung auch abhängig vom Alter der Kinder; in frühen Lebensjahren wird möglicherweise zunächst intensiver in der Erstsprache kommuniziert, die Umgebungssprache (hier: Deutsch) nimmt erst ab dem Kindergartenalter mehr Raum ein. Aufgrund der Sprachmischungen innerhalb einer Kommunikationssituation ist...

Table of contents

Citation styles for Deutsch als Zweitsprache

APA 6 Citation

Geist, B., & Krafft, A. (2019). Deutsch als Zweitsprache (2nd ed.). Narr Francke Attempto Verlag. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1770414/deutsch-als-zweitsprache-sprachdidaktik-fr-mehrsprachige-klassen-pdf (Original work published 2019)

Chicago Citation

Geist, Barbara, and Andreas Krafft. (2019) 2019. Deutsch Als Zweitsprache. 2nd ed. Narr Francke Attempto Verlag. https://www.perlego.com/book/1770414/deutsch-als-zweitsprache-sprachdidaktik-fr-mehrsprachige-klassen-pdf.

Harvard Citation

Geist, B. and Krafft, A. (2019) Deutsch als Zweitsprache. 2nd edn. Narr Francke Attempto Verlag. Available at: https://www.perlego.com/book/1770414/deutsch-als-zweitsprache-sprachdidaktik-fr-mehrsprachige-klassen-pdf (Accessed: 15 October 2022).

MLA 7 Citation

Geist, Barbara, and Andreas Krafft. Deutsch Als Zweitsprache. 2nd ed. Narr Francke Attempto Verlag, 2019. Web. 15 Oct. 2022.