![]()

Müssen wir uns vor der Zukunft fürchten?

Die Digitalisierung bedroht die Gesellschaft, sagt der Philosoph Richard David Precht. Der Ökonom Jens Südekum widerspricht: Sie bringt viel Wohlstand. Ein Streitgespräch.

Das Gespräch führten Corinna Budras und Patrick Bernau.

Freuen Sie sich auf die Zukunft, Herr Südekum?

SÜDEKUM: Eindeutig ja. Es werden tolle neue Produkte und Dienste entstehen. Zum Teil nutzen wir die ja schon, aber da kommt noch mehr. Und was die Situation auf dem Arbeitsmarkt angeht: Es gibt viele kreative Berufe, die nur schwer digitalisierbar sind, und für die anderen kann man Lösungen finden, wenn der politische Wille da ist. Niemand muss zum Verlierer der Digitalisierung werden.

Macht Ihnen das Mut, Herr Precht?

PRECHT: Ich habe ein gewisses optimistisches Grundnaturell. Das führt dazu, dass ich mich auch auf die Zukunft freue. Aber es ist wie damals, als das erste Maschinenzeitalter begann und die menschliche Hand ersetzt wurde. Nur werden jetzt Teile des Gehirns ersetzt. Ich glaube, dass wir wie damals in sehr turbulente politische Zeiten kommen. Das war beim ersten Maschinenzeitalter das Ende von 2000 Jahren kirchlicher Herrschaft, der Beginn des bürgerlichen Zeitalters und der Beginn von vielem, das heute für uns selbstverständlich ist, zum Beispiel die Leistungsgesellschaft und Entlohnung für Arbeit. Und jetzt kommt das zweite Maschinenzeitalter, etwas ganz, ganz Neues, eine gewaltige Umwälzung. Man kann das Schöne sehen, aber auch die Bedrohung.

Sehen wir diese Tumulte jetzt schon: AfD, Trump, Brexit?

PRECHT: Ich glaube, dass das Vorbeben sind. So wie die Tiere es spüren, bevor das Erdbeben kommt, haben die Leute schon eine Unruhe – vor allem mit dem Gefühl, dass die Politik ihnen im Blick auf die Zukunft keinen reinen Wein einschenkt. Es ist ein Problem, dass wir die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit nicht zu Wahlkampfthemen machen: zum Beispiel den Ernst der ökologischen Lage, wir behandeln die Migrationsfrage nur technisch, und auch die Zukunft der Arbeit ist so ein Problem.

Wenn es gar nicht so schlimm kommt, dann kann es kein Vorbeben sein, oder?

PRECHT: Ich habe nicht »schlimm« gesagt, ich habe »turbulent« gesagt.

SÜDEKUM: Mit dem Begriff »gewaltige Umwälzung« bin ich immer vorsichtig, damit kann ja vieles gemeint sein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Deutschland gerade vielleicht zu erfolgreich ist. Wir hören ja immer neue Erfolgsgeschichten vom Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund verschläft Deutschland die Zukunft in vielen Themen. Das wird sich im nächsten Abschwung rächen. Wir sollten die guten Zeiten nutzen, um langfristig zu investieren und die Weichen richtig zu stellen. Aber gerade in Sachen Arbeit sehe ich nicht notwendigerweise ein riesiges Problem.

PRECHT: Nicht notwendigerweise. Aber ein Problem wird es geben. Wir diskutieren gar nicht mehr über Demographie. Vor zehn Jahren war das ein großes Thema im Hinblick auf die ganzen geburtenschwachen Jahrgänge und die Aussicht, dass wir 90 oder 100 Jahre alt werden. Im Augenblick ist das kein Thema. Dazu kommt jetzt auch noch, dass in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze durch digitale Maschinen ersetzt werden. Die zahlen keine Sozialabgaben, und damit wird sich das beschleunigen, was durch den demographischen Wandel ohnehin im Raum steht. Mir macht Sorgen, dass das Umlagesystem vermutlich kaputtgeht.

Vielleicht entlastet uns die Digitalisierung ja auch. Gehen uns nicht dank demographischem Wandel die Arbeitskräfte schneller aus als die Arbeitsplätze?

SÜDEKUM: Demographischer Wandel und Digitalisierung sind ja geradezu Gegenspieler. Wir sagen: Die Digitalisierung hat einen negativen Arbeitsnachfrageeffekt. Dann sinken die Löhne, im Extremfall gibt es Arbeitslosigkeit. Der demographische Wandel hat dagegen einen negativen Arbeitsangebotseffekt. Das lässt sich schon jetzt sehen: Im Moment haben wir ein Erwerbspersonenpotential von 45 Millionen Menschen in Deutschland. Aber selbst wenn die Zuwanderung auf dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung bleibt, schrumpft die Erwerbsbevölkerung auf unter 39 Millionen. Das heißt: Arbeit wird knapper und wertvoller, die Löhne werden steigen – und mit ihnen die Einkünfte der Sozialkassen. Die Frage ist, welche Kraft schneller sein wird: Demographie oder Digitalisierung.

PRECHT: Schon richtig. Aber die Tatsache, dass sich das möglicherweise an der einen oder anderen Stelle statistisch ausgleicht, besagt doch gar nichts. Der Arbeitsmarkt ist kein Nullsummenspiel. Wir werden neue Berufe in der Hochleistungs-IT haben, für die wir zu wenig Menschen haben. Die kann man ja auch nicht züchten. Die Studienabbrecherquote von Informatik im ersten Semester liegt bei 80 Prozent. Bei Informatik! Das ist kein Studienfach wie Germanistik, das von Leuten belegt wird, die noch nicht wissen, was sie machen sollen. Die können richtig was. Auf der anderen Seite steht der Busfahrer: Wenn das autonome Fahren kommt, wird der nicht stattdessen auf einmal Big-Data-Analyst oder Virtual-Reality-Designer. Die Menschen, die ihre Jobs verlieren, werden nicht in den Bereichen arbeiten können, wo Mitarbeiter dringend gesucht werden. Deshalb wird die Arbeitslosigkeit kommen.

Passiert das denn alles so schnell? Den Mitarbeiter am Bankschalter braucht man technisch ja auch nicht mehr, aber es gibt ihn immer noch.

PRECHT: Wir sind ja noch nicht mitten in der Digitalisierung. Wir haben ein paar kleine Vorarbeiten gemacht. Die Daten, die es früher nur analog gab, haben wir jetzt digital. Aber Künstliche Intelligenz steht noch als Geist im Raum, für den Arbeitsmarkt spielt sie noch keine Rolle. Es wäre ziemlich fahrlässig, wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass das in den nächsten Jahrzehnten den Arbeitsmarkt nicht gewaltig umkrempelt. Ich kenne die Situation in den Sparkassen sehr gut. Die brauchen viele ihrer Mitarbeiter schon bald nicht mehr. Die stellen dann keine Leute mehr ein und machen den Mitarbeitern ab Mitte 50 Angebote, die sie nicht ablehnen wollen. Auf diese Weise denken sie, dass sie das gut hinbekommen. Aber da ist ein großer Denkfehler drin: Wer weiß denn, ob es in 20 Jahren noch Sparkassen gibt – in Zeiten von Fintechs und Blockchain? Es kann auch sein, dass ganze Geschäftsmodelle verschwinden. Solche Disruptionen führen dazu, dass die ganzen schönen Modelle des sanften Rauswachsens vermutlich nicht funktionieren. Auf solche Situationen muss man sich einstellen. Das Problem ist allerdings: Man kann mit empirischen Mitteln dazu keine vernünftige Aussage treffen.

Wir wissen es letztlich gar nicht.

PRECHT: Richtig, wir sind ja alle keine Propheten. Wir müssen deshalb überlegen, wie wir halbwegs realistische Szenarien entwerfen können. Das ist keine empirische Aufgabe, sondern eine hermeneutische Aufgabe.

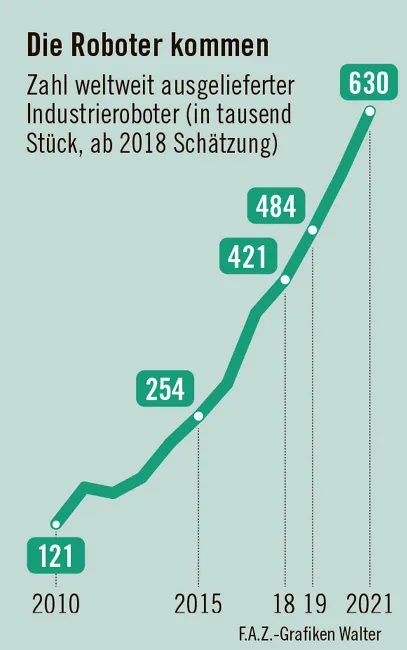

SÜDEKUM: Da muss ich widersprechen. Natürlich habe ich als Arbeitsmarktforscher immer die Rückspiegelperspektive. Ich kann sehr genau sagen, was in der Vergangenheit in Reaktion auf neue Technologien passiert ist. Natürlich sind Tätigkeiten weggefallen, insbesondere in Bezug auf die Industrieroboter. Handarbeiten am Fließband haben Roboter übernommen, aber der Prozess ist nicht disruptiv gewesen, sondern die Mitarbeiter wurden gehalten und mit neuen Aufgaben betraut. Und wahrscheinlich wird das auch künftig so funktionieren. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels. Dann sparen sich Unternehmen den Aufwand, am Arbeitsmarkt nach neuen Mitarbeitern zu suchen. Sie nehmen lieber diejenigen, die sie schon haben, und schulen sie intern. Man kann aus einem Bankarbeiter keinen Programmierer machen, das ist schon klar, aber man kann sie in der Hierarchie des Unternehmens ein wenig nach oben schieben. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Gedanken müssen wir uns um disruptive Szenarien machen, also die Situationen, in denen 40- oder 50-Jährige ihren Arbeitsplatz verlieren und die dann noch zehn oder zwanzig Jahre auf dem Arbeitsmarkt zurechtkommen müssen. Da können wir nicht sagen: Das tut uns leid. Da müssen Lösungen her, denn ihre Qualifikationen passen nicht zu den offenen Stellen, die es an anderer Stelle geben wird. Aber dieses harte Schicksal wird längst nicht alle so treffen.

PRECHT: Es ist wichtig, auch die Makroperspektive einzunehmen, um die langfristigen Entwicklungen fassen zu können: Wieso glauben die Menschen eigentlich, dass der technische Fortschritt dazu führt, dass es mindestens genauso viel oder gar mehr Beschäftigung gibt? Die Theorie höre ich sehr oft. Die berühmte Kompensationstheorie wurde 1817 von Ricardo aufgestellt, in der dritten Auflage seines Buches hat er sie stark relativiert. Denn es müssen verschiedene Bedingungen vorliegen, damit Arbeitsplatzverluste kompensiert werden können. Die wichtigste ist: wachsende Märkte. Wenn ich meine Produktion immer effektiver mache, muss ich dafür sorgen, dass ich gleichzeitig mehr Märkte schaffe, damit mehr Leute in der Lage sind, die größere Zahl der produzierten Dinge auch tatsächlich zu erwerben. Bei den ersten drei industriellen Revolutionen haben wir stark wachsende Märkte gehabt und global gesehen wenige Konkurrenten. Dieser Prozess ist heute weitgehend abgeschlossen. Die Volkswirtschaften von zwei Milliarden Menschen konkurrieren heute um das, was noch zu holen ist. Selbst wenn es mehr Wachstum in Afrika geben sollte, heißt das noch lange nicht, dass die Europäer das Rennen machen.

Gehören zum wachsenden Markt nicht auch Bedürfnisse, von denen wir noch gar nichts wissen? Das Smartphone ist das beste Beispiel.

PRECHT: Unsere ganze Wirtschaft ist eine einzige Bedarfs-Weckungs-Ökonomie. Wir versuchen die Leute ständig zu ködern. Das kann auch weiter funktionieren, aber nur dann, wenn die Kaufkraft entsprechend ist. Ich halte das System für völlig renovierungsbedürftig, wenn man das Spiel erhalten möchte.

SÜDEKUM: Der normale ökonomische Mechanismus ist wie folgt: Die neue Technologie erhöht die Produktivität, das heißt: geringere Produktionskosten, das heißt: geringere Preise, das heißt: höhere Nachfrage nach Gütern. Das heißt: höhere Nachfrage nach Arbeitskräften. Das führt zu Wachstum und steigenden Einkommen. Die entscheidende Frage ist also, ob sinkende Preise zu höherer Nachfrage führen. Es gab schon oft die Hypothesen, dass der Bedarf gedeckt ist. Aber da bin ich skeptisch. Wir brauchen natürlich sauberes Wachstum, wo auch auf internationaler Ebene klimaschädliche Emissionen und Ressourcenverbrauch korrekt bepreist sind. Aber am Maßstab der Welt gemessen kann keine Rede davon sein, dass die materiellen Bedürfnisse gedeckt wären. Da müssen wir nicht nur nac...