![]()

1. Introducción

Toda ella en llamas de belleza se arde,

y se va como fénix renovando…

BERNARDO DE BALBUENA,

La grandeza mexicana

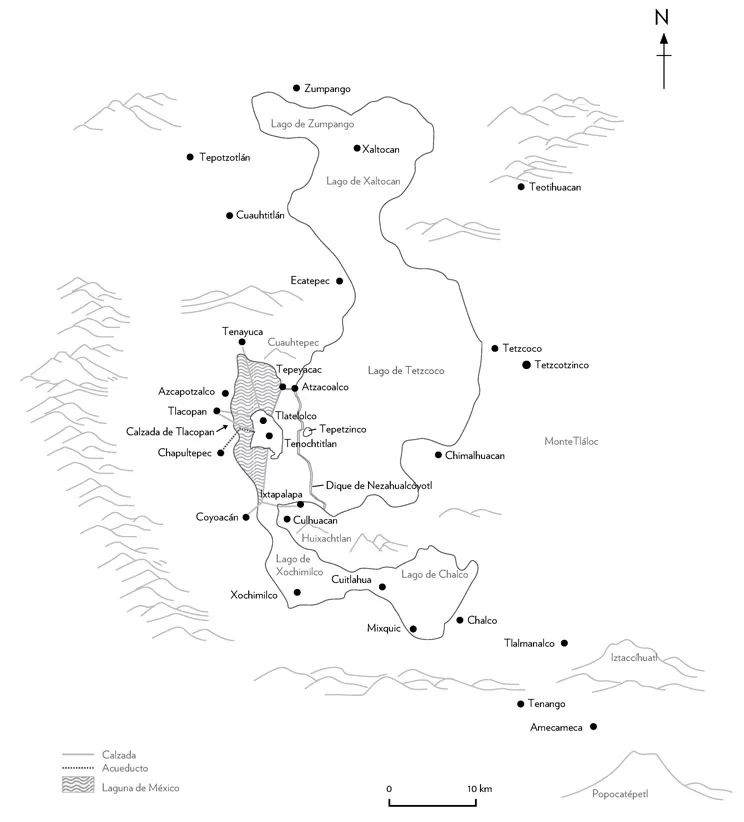

En 1518, la capital azteca de Tenochtitlan era una de las ciudades más extensas del mundo. Erigida en una isla en el centro de un lago poco profundo, su población alcanzaba quizá la cantidad de 150 mil habitantes1 y era el centro de una red urbana agrupada en torno al lago, cuya población era probablemente de medio millón de individuos, así como el polo de atracción de un imperio indígena que ejercía el poder sobre la mayor parte del centro de lo que ahora es México (véase la figura 1.1). En conjunto, la magnitud de esas ciudades lacustres superaba la de sus contemporáneas europeas: a principios del siglo XVI, París tenía aproximadamente 260 mil habitantes; Nápoles, unos 150 mil; Sevilla y Roma, 55 mil cada una, y la población de esta última descendería a aproximadamente 25 mil habitantes tras el saqueo de 1527.2

FIGURA 1.1. Mapa del valle de México.

En 1521, la capital azteca de Tenochtitlan murió. Y, en 1521, nació la ciudad de México, que aún vive hoy en día.

La muerte de Tenochtitlan se encuentra documentada en la tercera carta de relación del conquistador Hernán Cortés a Carlos V, rey de España, en la que aquél la equipara con la destrucción física de la ciudad. En la carta, que fue escrita después del sitio y la rendición de los gobernantes de la ciudad, Cortés describe su propia victoria y narra que incluso los lejanos gobernantes indígenas de México se habían enterado de que a Tenochtitlan “la habíamos destruido y asolado”, y más adelante en su informe afirma que “estaba toda destruida”.3 En su carta, Cortés presenta evidencias, como testigo presencial, de la demolición de Tenochtitlan y la reducción de la ciudad a un campo de escombros como consecuencia del sitio y el saqueo de los vengativos ejércitos, en 1521. Fray Bartolomé de Las Casas, el activista dominico, se hace eco de ello en su muy leída Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de 1552, y condena la destrucción física de la ciudad y la ejecución de sus dirigentes políticos:

Sucedió después el combate de la ciudad, reformados los cristianos, donde hicieron estragos en los indios admirables y extraños, matando infinitas gentes y quemando vivos muchos y grandes señores. Después de las tiranías grandísimas y abominables que éstos hicieron en la ciudad de México [es decir, Tenochtitlan] y en las ciudades y tierra mucha (que por aquellos alderredores diez y quince y veinte leguas de México, donde fueron muertas infinitas gentes), pasó adelante esta su tiránica pestilencia y fue a cundir e inficionar y asolar a la provincia de Pánuco, que era una cosa admirable la multitud de las gentes que tenía y los estragos y matanzas que allí hicieron.4

Tales descripciones tendrían profundas consecuencias sobre la narrativa histórica de épocas posteriores.

Si bien la muerte de Tenochtitlan puede determinarse tomando como referencia la destrucción física y la decapitación política, su muerte en cuanto ciudad indígena también se deduce por la desaparición de su nombre, un indicio nada impreciso dado lo significativo que éste era para sus anteriores habitantes, que comúnmente se llamaban a sí mismos “mexicas”, término preferido en este libro, en oposición al más conocido hipocorístico de “aztecas”.5 En náhuatl, la lengua indígena del centro de México hablada por los mexicas, Tenochtitlan significa aproximadamente “junto al nopal en la piedra”, de nochtli, “tuna del nopal”, y tetl, “piedra”. Los habitantes de la ciudad afirmaban que sus grandes migraciones de los siglos XI y XII llegaron a su fin gracias a la deidad de su tribu, Huitzilopochtli [Colibrí del Sur], en 1325, cuando éste envió una portentosa señal a los jefes tribales mexicas o tlatoque: adoptando la forma de un águila, voló hasta posarse en un nopal que crecía sobre un afloramiento rocoso en el centro del gran lago de Tetzcoco, junto al cual descansaba la exhausta y agobiada tribu. Los tlatoque fundaron su ciudad isleña en ese lugar y le dieron el nombre de Tenochtitlan, tomado de la topografía del lugar de ese milagroso acontecimiento. En consecuencia, el nombre no es solamente un topónimo descriptivo, sino el lugar que Huitzilopochtli, una poderosa deidad guerrera, eligió para Tenochtitlan como hogar de los mexicas, lo cual confirmó el sentido que éstos tenían de sí mismos como su pueblo elegido.

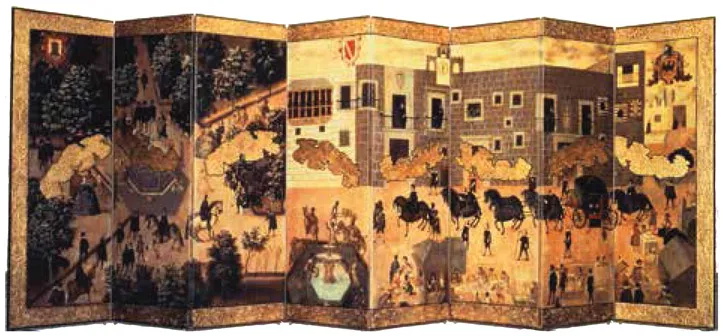

Con todo, ese nombre, de capital importancia para la historia de la ciudad mexica desde su fundación, fue borrado por el nombre de la ciudad que se fundó sobre ella después de la conquista, de 1519 a 1521. Cuando Bernardo de Balbuena, español de nacimiento, publicó su bien conocido poema épico sobre la ciudad, en 1604, la llamó “la famosa ciudad de México”, sin mencionar Tenochtitlan.6 La ciudad sobre la que Balbuena escribió parecía tener poca relación con su antepasada azteca: se alzaba en el eje de un nuevo imperio, ahora mundial; era el hogar del virrey de la Nueva España, segundo en poder únicamente después del propio rey Habsburgo, y era el centro de un vasto conjunto de redes de comercio que comprendían los puertos de Amberes y Sevilla, y se extendían hasta la lejana China. Gracias a esas redes, los mercaderes chinos podían pagar sus deudas con monedas de plata acuñadas en Bolivia, los nativos del valle de México plantar injertos de duraznos de España y los cortesanos de Nuremberg adornar sus salones con biombos japoneses. El centro americano de ese imperio era la gran Plaza Mayor de la ciudad de México, una de las plazas urbanas más grandes del mundo, dominada por el Parián de roja techumbre, mercado llamado así en imitación del de Manila, otro dominio de los Habsburgo. En el Parián de la ciudad de México se podía comprar seda y porcelana de China, lana de España y vinos de Portugal.

Una pintura creada a finales del siglo XVII captura, tanto en forma como en formato, los inicios del imperio mundial que Balbuena había conocido unas dos o tres generaciones antes (figura 1.2). La obra es un biombo, un mueble plegable formado por varios bastidores que era popular entre los pintores y sus patronos de la ciudad de México. La palabra biombo, como el mueble, es de origen japonés, y se podían observar byōbu de primera mano gracias al dinámico tráfico transpacífico de mercaderías que la flota española llevaba en el galeón de Manila. El biombo está formado por ocho bastidores (es probable que dos de los centrales se hayan perdido, lo que significaría que originalmente tuvo diez); los cinco del lado derecho muestran el lado oriental de la Plaza Mayor y, como telón de fondo, el palacio que habitaba el virrey, uno de los muchos centros del poder real en el imperio. La arquitectura del palacio era comparable a la de otras sedes de los Habsburgo construidas en ese siglo, un recordatorio de la fuerza centralizadora que España ejercía sobre sus remotos dominios. Un carruaje se aproxima a la puerta del palacio, mientras unos cortesanos en negras vestimentas observan desde las ventanas del segundo piso la llegada del virrey; y unas nubes doradas, inspiradas en las obras japonesas, flotan perezosamente sobre la superficie de la escena.7 En ese espacio pictórico, el mundo de la Tenochtitlan indígena se ha desvanecido.

FIGURA 1.2. Biombo de finales del siglo XVII que representa una vista del palacio del virrey en la ciudad de México.

La muerte de Tenochtitlan y, con ella, la destrucción del mundo azteca han sido un perdurable lugar común tanto de la historia del Nuevo Mundo como de la historia urbana. Las relaciones históricas españolas sobre las “abominaciones” infligidas a la ciudad, la muerte de sus dirigentes políticos y la dispersión de sus habitantes podrían permitirnos interpretar la primera frase del título de este libro, “la muerte de Tenochtitlan”, como un simple hecho histórico. La brutal guerra de conquista de 1519 a 1521 comprendió un agobiante sitio impuesto por las fuerzas españolas a la ciudad insular; y, después de que se hubiera rendido, Cuauhtémoc, el emperador mexica, ordenó la evacuación. La muerte de Tenochtitlan quedó confirmada cuando una nueva población, llamada ciudad de México, fue fundada en el espacio de la isla que aquélla ocupó. No obstante, aun cuando Tenochtitlan llegó sin duda alguna a su fin en cuanto capital imperial indígena con su conquista, su muerte en cuanto ciudad indígena es un mito. En este libro se argumenta que, a pesar de que la conquista cambió la capital indígena del Nuevo Mundo e hizo de ella el centro del imperio mundial de los reyes Habsburgo en el siglo XVI, no destruyó la Tenochtitlan mexica, ni como ideal ni como medio ambiente construido ni como centro de población indígena. En lugar de ello, la Tenochtitlan indígena continuó viviendo. Si, aparte de las triunfales cartas de relación de Cortés y las desconsoladoras relaciones de Las Casas, se examinan otras descripciones de la ciudad y se centra la atención en las hechas por sus ocupantes indígenas sobre ella y sobre sí mismos, se revelará la persistencia de la ciudad indígena antes conocida como Tenochtitlan dentro del espacio de la ciudad de México.

LAS CIUDADES COMO METÁFORA

En mis primeras incursiones en el pasado de la ciudad, llevé conmigo el supuesto —como lo hacen muchos otros— de que la gran ciudad de Tenochtitlan había muerto en 1521 con la rendición de Cuauhtémoc a Cortés, con sus dirigentes en cadenas y su población dispersa. Su sucesora, la ciudad de México, fue fundada entre uno y dos años después por los dirigentes políticos españoles, una nueva ciudad erigida en la isla supuestamente vacía que pronto sería poblada por los conquistadores españoles, Cortés entre ellos, que habían arrasado Tenochtitlan. Sin duda alguna, la élite española gobernante de la ciudad de México promovió esa visión a lo largo de los siglos siguientes, al conmemorar el 13 de agosto de cada año la fundación de la ciudad de México llevada a cabo en 1521. A principios del siglo XVII, Balbuena comparaba la ciudad con un fénix, el ave mítica de Ovidio de la que se creía que, cada vez que moría en el fuego, renacía milagrosamente de sus cenizas. El hecho de que Balbuena hubiera elegido esa metáfora implica también la muerte de la ciudad como resultado del sitio de 1521, después de lo cual la ciudad habría renacido en los decenios que siguieron a la guerra. Pero, al igual que muchas otras certidumbres se revelan como caprichosas cuando se las examina de cerca, la noción de la muerte de Tenochtitlan con la conquista también lo hizo cuando empecé a leer las relaciones históricas y a examinar las imágenes de esa gran ciudad. No se trata únicamente de que los claros rasgos de los hechos históricos (la muerte y el nacimiento) tienden a desdibujarse cuando se leen los relatos contenciosos y en conflicto que los narran; antes bien, la idea misma del renacimiento parecía estar basada en un error ontológico incluso más fundamental: ¿pueden morir las ciudades?

Nuestra idea de que las ciudades pueden morir descansa en la concepción de la ciudad como una entidad biológica que puede nacer y morir, noción alentada en la época moderna por el título del famoso libro de Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, de 1961. En el caso de la Tenochtitlan mexica, en el que la “muerte” de la ciudad coincidió con su destrucción física y, lo que es más importante, con el derrocamiento de sus gobernantes, esa noción también descansa en otra metáfora biológica: se trata de la idea de la ciudad como un cuerpo, políticamente constituido, a cuya cabeza están sus dirigentes, y cuya capitulación o decapitación lleva a la muerte del todo. En un contexto europeo, tal noción de la ciudad corresponde a las primeras ideas modernas del Estado, en las que la nación política se identificaba estrechamente con el cuerpo del rey; incluso sabemos de mapas que muestran la extensión espacial del reino en la forma del cuerpo del monarca. Con todo, la muerte de Tenochtitlan también se debió a la filosofía política indígena, que tradicionalmente implicaba un dirigente supremo carismático y semidivino, el tlatoani (“gobernante”; en plural, tlatoque), como metonimia de una comunidad sociopolítica ideal que se conoce como un altépetl (en plural, altepeme); en el caso de Tenochtitlan, la identificación de su tlatoani con la ciudad era particularmente fuerte, resultado de una exitosa estrategia de propaganda imperial urdida por la nobleza gobernante de la ciudad antes de su conquista.

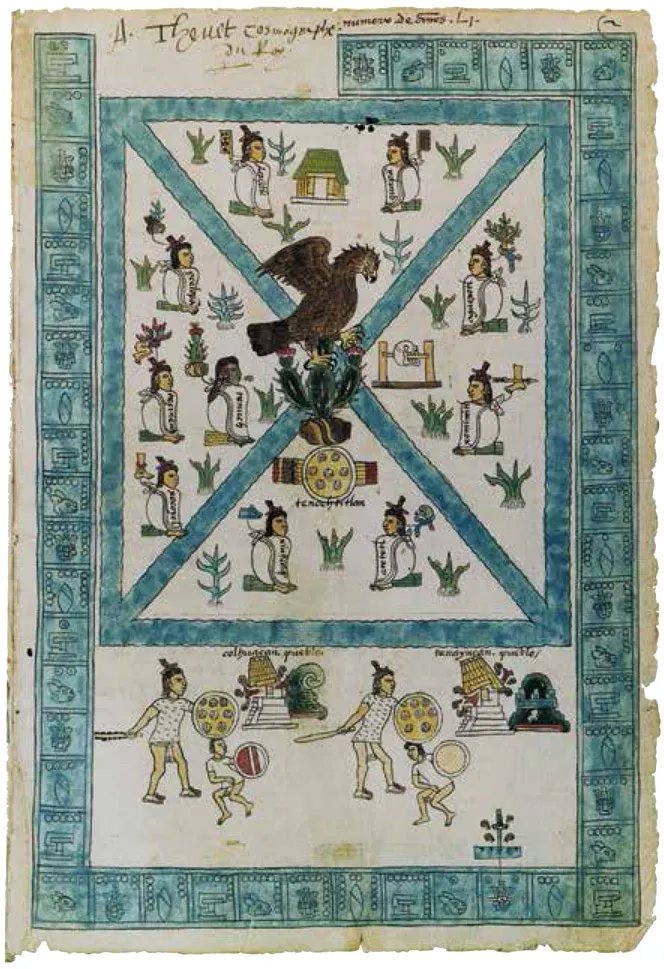

El fortalecimiento de la figura del gobernante de la ciudad de Tenochtitlan resulta claro desde de la primera imagen del Códice mendocino.8 Ese libro fue creado hacia 1542 en la ciudad de México por algunos tlacuiloque (“pintores”; en singular, tlacuilo) aproximadamente una generación después de la conquista. Contiene una historia pictórica de la ciudad, dibujada casi con seguridad a partir de manuscritos indígenas anteriores a la conquista que registraron la historia de la ciudad sancionada oficialmente. El nombre del manuscrito le fue dado no antes de 1780, aproximadamente, lo cual refleja la idea de que se elaboró a instancias del poderoso virrey español Antonio de Mendoza, que llegó a la ciudad en 1535 para apuntalar la autoridad de la corona española.9 Haya sido o no producto de un encargo de Mendoza, se trató sin ninguna duda de un proyecto de gran importancia para el que se reunieron tlacuiloque nativos en torno a los folios no encuadernados para dibujar una ambiciosa historia en tres partes de los gobernantes mexicas y el imperio que habían construido a lo largo de doscientos años. Esos artistas trabajaron junto con escribas españoles para traducir la información visual a su forma alfabética y, consecuentemente, sus imágenes van acompañadas de textos explicativos escritos en español. Desde su comienzo, el Códice mendocino fue una obra de traducción que medió entre dos sistemas de escritura (la pictografía indígena y el alfabeto latino) y dos concepciones del libro.

El folio 2 recto del Códice mendocino es una de las dos páginas del libro en las que predomina una sola imagen general y que, por lo tanto, son visualmente inconfundibles en el volumen (figura 1.3). Es probable que sus creadores mexicas, que pudieron recurrir a una larga tradición de elaboración de libros indígenas, en la que se podían encontrar importantes descripciones de página completa, como la reproducida, hayan sido influidos también por los frontispicios ilustrados de los libros europeos impresos que habían sido importados a la Nueva España y que también presentaban introducciones visuales al contenido que seguía. Así, el folio 2 recto del Códice mendocino sirve como una descripción introductoria al igual que como una escena de apertura, un preámbulo pintado a la historia narrada en las páginas que siguen. En una forma gráfica simplificada, muestra la ciudad de Tenochtitlan, no como la ciudad completamente desarrollada que sus pintores conocieron de primera mano hacia 1542, sino como la ciudad en el momento de su fundación, en 1325. Es un asentamiento simple, una pequeña isla rodeada por una banda rectangular de agua azul, con unos canales que dividen el espacio de la ciudad naciente en cuatro parcelas triangulares. Se incluye una arquitectura rudimentaria: un pequeño jacal con un techo de verde tule y, en el centro, a la derecha, un tzompantli, en el que hay una calavera estacada que muestra los restos del sacrificio ritual. Es poco probable que la ciudad hubiera tenido esa apariencia tan ordenada en sus primeros días; antes bien, los artistas debieron de haber empleado un esquema cuatripartito debido a que era conceptual y estéticamente importante en la cosmovisión de los hablantes de náhuatl, a los que los especialistas modernos llaman nahuas: se decía que ese tipo de órdenes cuatripartitos en la política y en los planos arquitectónicos, así como en los espacios urbanos, era propicio para la armonía en todos esos campos. En el centro de la página se encuentra un icono compendioso de la fundación de la ciudad: en él, se ve el águila de Huitzilopochtli que se posa sobre el nopal para indicar a su pueblo que funde su ciudad en ese lugar. Por consiguiente, como lo muestra el Códice mendocino, la historia del pueblo mexica no empezó sino hasta su establecimiento como un pueblo urbano en un espacio cuidadosamente manipulado; la ciudad traída a la vida al ser nombrada: Tenochtitlan, cuyo glifo distintivo, que combina los símbolos de “piedra”, una forma ovalada con extremos foliáceos, pintada de amarillo y gris, y “nopal”, se encuentra en el centro de la página.

FIGURA 1.3. Fundación de Tenochtitlan, Códice mendocino, ca. 1542, f. 2r.

Las élites políticas de la ciudad figuran en un lugar prominente de la imagen, en los cuadrantes: los diez tlatoque tribales del grupo mexica, indicado cada cual con un nombre pictográfico o jeroglífico escrito en la caligrafía icónica desarrollada durante el periodo prehispánico. La figura de rostro negro a la izquierda del centro tiene un nombre jeroglífico cuyo componente central es el...