Capítulo 1

Un principio para el universo

¿Es nuestro universo finito o infinito? ¿Existe desde hace una eternidad o tuvo un principio? ¿Tienen alguna relevancia para la existencia de vida en el universo su tamaño o edad? Si el tamaño del universo es infinito, o lo es el tiempo que lleva existiendo, cualquier evento, por poco probable que sea, se habrá repetido infinitas veces. En ese caso, puesto que conocemos la existencia de vida al menos en un rincón del universo, nuestro planeta, podríamos asegurar con certeza que existe más vida en otros rincones. En este capítulo vamos a contar las extraordinarias y recientes conclusiones de la ciencia al respecto.

Noche estrellada sobre la cúpula del telescopio de 4 m del Observatorio de Cerro Tololo, Chile. A la izquierda se pueden apreciar las Nubes de Magallanes, dos pequeñas galaxias irregulares que orbitan alrededor de nuestra Galaxia.

1.1 El secreto de la noche

Cuando en una noche, despejada y sin Luna, salimos al campo y miramos al cielo, vemos estrellas engarzadas en un manto de negrura. La noche nos recuerda que el espacio es, en su mayor parte, oscuridad. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué es negro el cielo nocturno, salvo en esos minúsculos puntos que llamamos estrellas? Aunque parezca una pregunta trivial, lo cierto es que ha sido una de las más difíciles de responder en la historia de la ciencia. Y, a la postre, como veremos, una de las más fructíferas.

Durante el Medievo, en Occidente, imperaban las ideas de Aristóteles. El universo estaba dividido en un mundo sublunar, la Tierra: imperfecta y pecaminosa donde vivían los seres humanos; y en uno supralunar, el Cielo: perfecto y armonioso. Se pensaba que éste estaba constituido por una serie de esferas de cristal encajadas donde se alojaban los planetas. De la impenetrable última esfera, límite del universo, pendían las estrellas. Para el pensamiento aristotélico medieval, el universo era finito, cerrado y delimitado. Preguntarse por qué el cielo nocturno era negro resultaba una obviedad: el universo era como una enorme habitación alumbrada por muy pocas velas.

Sin embargo, a mediados del siglo XVI, la cosmología sufrió un cambio traumático. En 1543, Nicolás Copérnico puso al Sol como centro del universo y a la Tierra como un planeta más a su alrededor. En este paso del modelo geocéntrico al heliocéntrico del universo, la humanidad fue desplazada del centro de la Creación, y las esferas perdieron su función de arrastrar en su movimiento a los planetas y estrellas. En 1576, el matemático Thomas Digges fue el primero en lanzar una piedra para romper el cristal de las esferas. Propuso la idea de un espacio ilimitado repleto de estrellas a diferentes distancias. Giordano Bruno, a finales del siglo XVII, especuló sobre la infinitud del universo, donde las estrellas eran soles parecidos al nuestro y, quizás, con planetas habitados.

En 1687, el físico inglés sir Isaac Newton publicó los Principia, obra en la que unificó, bajo una elegante estructura matemática común, los descubrimientos en mecánica terrestre de Galileo con la descripción de Kepler sobre el movimiento planetario. Los mundos supra y sublunares de Aristóteles se fundían en una sola realidad. Esta síntesis consiguió explicar con éxito el movimiento, tanto de los objetos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, como de los planetas en sus órbitas. Las excelentes predicciones de la teoría convirtieron la mecánica de Newton en la descripción definitiva de la realidad física. En el universo de Newton, los movimientos celestes eran consecuencia de la fuerza atractiva de la gravedad. Su ley de Gravitación Universal, junto a sus tres leyes del movimiento, formaban una explicación global del universo conocido.

¿Podía responder de alguna manera la nueva descripción del universo a la incógnita de su tamaño? ¿El universo era finito o infinito? En 1692 el reverendo inglés Richard Bentley expuso a Newton una paradoja en su sistema que no podía ignorarse: dado que la fuerza gravitatoria es siempre atractiva, un universo finito compuesto por estrellas terminaría sin remedio colapsándose sobre sí mismo, y caería sobre su centro de masas formando una gran mole esférica. Para salvar esta dificultad, Newton respondió que el universo debía ser infinito y la materia estar repartida en él de forma pareja o uniforme. De esta manera cualquier parte estaría atraída por el todo en todas direcciones con igual intensidad, y todas las fuerzas se anularían entre sí. Es decir, el universo debía carecer de centro.

1.2 La paradoja de Olbers

A principios del siglo XVIII ya sumaban una legión los filósofos de la naturaleza que aceptaban que las estrellas eran cuerpos semejantes a nuestro Sol, y que estaban distribuidas por el espacio infinito a distancias muy variadas. Sin embargo, las nuevas ideas cosmológicas sobre la infinitud del universo parecía que no acababan de encajar en el edificio conceptual newtoniano. Por desgracia, la solución de Newton a la paradoja del reverendo Bentley generaba nuevas paradojas: ¿con un universo infinito y poblado por infinitas estrellas, cómo era posible qué la noche fuera negra?

Si el universo es infinito y miramos hacia cualquier dirección en el cielo tarde o temprano encontraremos allí una estrella, una fuente de luz. Si estuviéramos en un bosque infinito, por muy separados que se encontraran los árboles, nunca podríamos ver el horizonte: nuestra vista siempre toparía con el tronco de un árbol. En tal caso, ¿por qué no nos hallamos por completo rodeados de luz? Parece ser que Kepler ya hizo algún comentario sobre esta cuestión. Pero fue Edmond Halley, en 1720, el primero en contextualizar el problema en el marco newtoniano. De hecho, un sencillo cálculo mostraba que la luz que se debería recibir en estas condiciones sería infinita, independientemente de la densidad de estrellas en el universo. El cielo nocturno debería brillar más que la superficie del Sol. Dado que esto no ocurre así, algo fallaba en la cosmología de Newton.

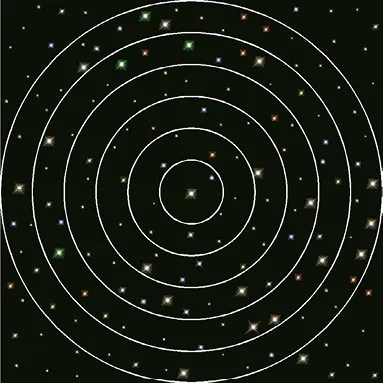

| La paradoja de Olbers con un poco de matemáticas La paradoja de Olbers es el nombre de una famosa contradicción, durante mucho tiempo no resuelta, entre la teoría y la experiencia. Si, como parece, vivimos en un universo infinito y poblado por estrellas de un modo más o menos uniforme, el cielo nocturno no debería ser negro, sino increíblemente luminoso. De hecho, la cantidad de luz que debería llegar es infinita. Para verlo, consideremos una distancia grande desde la Tierra, que llamaremos R, y supongamos a su alrededor una «capa de cebolla» esférica con ese radio, y con un cierto grosor (en el dibujo se representan seis de esas capas). De este modo, se tiene que el número de estrellas contenidas en la capa considerada es proporcional a su superficie, que es 4πR2. Por otro lado, la intensidad luminosa emitida por una estrella se atenúa con la distancia al cuadrado. Dado que, por una parte, el número de estrellas dentro de una capa aumenta con la distancia a la capa al cuadrado pero, por otra, la intensidad que llega de cada una de las estrellas de la capa también disminuye con la distancia al cuadrado: la intensidad luminosa total que llega de una capa esférica es constante e independiente de su radio. Es decir, la luz que nos llegaría de las estrellas de una capa con un cierto tamaño y la que nos llegaría de otra capa de radio mayor (o menor), sería la misma. Si el espacio es infinito y sumamos la intensidad debida a todo el infinito número de capas posibles, la suma total debería ser infinita. Por muy baja que fuera la densidad de estrellas, el cielo debería mostrarse deslumbrante.  |

Halley pretendió resolver la paradoja suponiendo que la luz se debilitaba con la distancia más deprisa de lo que lo hace en realidad, pero su especulación no convenció. Nadie tenía una explicación para semejante comportamiento de la luz. En 1744, Jean-Philippe Loys de Cheseaux propuso una solución alternativa. Si suponemos que el espacio está repleto de una sustancia no del todo transparente, a la que llamó éter, éste absorbería parte de la luz que viaja en su seno. Una mínima absorción de la radiación podría explicar la oscuridad de la noche. A principios del siglo XIX, Heinrich Wilhelm Mathias Olbers hizo popular el problema y divulgó la explicación de De Cheseaux. Desde entonces, a esta paradoja se la conoce como la paradoja de Olbers, a pesar de que no fue ni el primero en plantearla, ni dio explicación nueva alguna. A lo largo de ese siglo, la termodinámica alcanzó su madurez científica. Esta rama de la física demostró que cualquier sustancia que absorba luz acabará emitiéndola de nuevo hasta alcanzar un equilibrio de absorción y emisión. De modo que, pasado un cierto tiempo, ese éter que llenaba todo el espacio debería emitir tanta luz como las propias estrellas. Así que, en el siglo XIX la paradoja permanecía irresuelta.

1.3 La solución

Parecía que la única solución a la paradoja de Olbers consistía en considerar que el universo, después de todo, era finito y tenía un tamaño limitado. Pero entonces, el universo, al tener un centro de masas, debería ser inestable y colapsar sobre sí mismo. ¿Cuál era la salida a este problema? Como solución, poco a poco fue tomando fuerza, entre la comunidad científica, una visión del universo formado por una estructura finita, aplanada y en rotación que contendría a todas las estrellas. Una especie de isla cósmica llamada Galaxia. Si la Galaxia girara, la fuerza centrífuga de la rotación impediría el colapso de las estrellas. Puesto que la Galaxia era finita, contendría un número finito de estrellas, lo que permitiría que la noche fuera negra. Parecía una buena posibilidad: la materia del universo concentrada en una región del espacio. De hecho, los datos sobre el movimiento de las estrellas concordaban a la perfección con que éstas estuvieran girando alrededor de un centro común, que se encontraba en la dirección de la constelación de Sagitario. En ese sentido, se podría decir que el universo era finito. Pero existía otra salida más ingeniosa.

Por asombroso que parezca, la solución alternativa a la paradoja no la encontró un astrónomo, sino la brillante mente del poeta y narrador estadounidense Edgard Allan Poe. Así argumentó en su ensayo Eureka (1847): la velocidad de la luz, al contrario de lo que suponía Newton, no es infinita sino finita y, si el cielo no brilla de forma deslumbrante, es porque todavía no nos ha llegado la luz de las estrellas más lejanas. Esto implicaba que el universo no podía ser infinitamente viejo, que no existía desde siempre. Pues si fuera eterno, la luz de las estrellas más distantes nos habría alcanzado de todas maneras. De modo que el universo tenía un principio. La asunción a la vez de estos dos supuestos, la velocidad de la luz es finita y el universo tiene una fecha de nacimiento, podía solucionar la paradoja, y permitiría al mismo tiempo que la noche fuera negra, y que el universo tuviera un tamaño infinito. Hoy sabemos que la velocidad de la luz es finita, así que un universo infinito con fecha de nacimiento es compatible con la oscuridad de la noche. Si la solución de Poe era la correcta, el cielo nocturno debería ser cada vez menos oscuro.

Lo que nos dice la oscuridad de la noche es que el universo no puede ser al mismo tiempo infinitamente grande e infinitamente viejo. De modo que la solución a la paradoja de Olbers nos lleva a concluir que: o bien el universo es finito, una isla de materia en rotación, o bien infinito en tamaño pero con edad finita, con un comienzo.

1.4 Eppur si muove!

En la década de los 20 del pasado siglo, Edwin Powell Hubble trabajaba en el telescopio de monte Wilson, por aquel entonces el más grande del mundo. Se pensaba en esa época que las nebulosas espirales, extrañas estructuras difusas con una clara forma espiral, eran nubes de polvo en el interior de la Galaxia, la cual, a su vez, como dijimos, se creía que constituía todo el universo conocido.

En 1924, cuando estudiaba la nebulosa espiral Andrómeda, Hubble identificó en su interior una estrella del tipo variable cefeida. Este tipo de astros se denomina así por la estrella delta Cephei, que es su prototipo. Se trata de estrellas variables, es decir: su intensidad luminosa varía según un ciclo repetido de subidas y bajadas, con periodos que pueden ir desde, más o menos, un día a varios meses. Pero tienen, además, una valiosa particularidad: su brillo intrínseco está relacionado con el periodo. Cuanto más brillante es una estrella cefeida, mayor es el periodo de su ciclo. Esta relación entre el brillo intrínseco y el periodo fue descubierta en 1912 por la astrónoma estadounidense Henrietta Swan Leavitt. Resultó ser una herramienta de extraordinaria utilidad para medir distancias. Una vez que se mide el periodo de la estrella, se puede calcular cuál es su brillo intrínseco. Al compararlo con el brillo aparente con el cual es observada desde la Tierra, podemos calcular a qué distancia se encuentra.

Un año-luz equivale a la distancia recorrida por la luz en un año. Corresponde, de forma aproximada, a unos 9 billones y medi...