II

La práctica etnoarqueológica (1): vida y muerte de la cultura material

La etnoarqueología trabaja fundamentalmente, como hemos dicho, con lo material de las culturas. Y las cosas que componen nuestro mundo de lo tangible, como afirma Appadurai (1986), tienen una vida social, es decir, se fabrican, se intercambian, se usan, se reutilizan y se abandonan y cada fase posee significado cultural. Según este antropólogo, «es la cosa-en-movimiento la que ilumina su contexto social y humano». Con frecuencia los arqueólogos se quedan en una fase: el uso o la fabricación, y dejan de lado el resto de la biografía del objeto y sus relaciones sociales. Aquí trataremos de hacer justicia, en la medida de lo posible, a cada uno de los episodios de vida de los artefactos: nacimiento, actividad y muerte, que es, por cierto, como conciben muchos grupos la historia de su cultura material (Tilley 1999).

I. La producción de la cultura material: tecnología y sociedad

Los etnoarqueólogos se han preocupado desde el inicio de la disciplina en descubrir cuáles son los métodos que utilizan las sociedades preindustriales para producir cerámica, piedra tallada o pulida y metal. En menor medida se han interesado por otras actividades, como la cestería o el tejido, por las escasas huellas que dejan en el registro arqueológico. Una buena parte de las investigaciones se han centrado precisamente en recopilar un corpus de datos extrapolables (o no) a los restos arqueológicos. Resulta interesante saber cómo se realiza una cerámica a mano o cómo se transforma una lámina de oro en un colgante. Pero no es probable que esto conduzca, en la mayor parte de los casos, a cambiar sustancialmente nuestras interpretaciones sobre las sociedades, antropológica o arqueológicamente estudiadas, al menos si no vamos más allá de la mera descripción. Un ejemplo: Barbara Armbruster (1993), investigadora especializada en metalurgia prehistórica, ha estudiado la fabricación en el oeste de África de colgantes retorcidos semejantes a los que se documentan en la Protohistoria europea. Gracias a su trabajo conocemos algunas de las técnicas posibles de fabricación y los instrumentos relacionados. Pero ¿qué aporta esto a nuestra comprensión de las sociedades del pasado? No mucho. No si entendemos, como dicen Dobres y Hoffman (1994), que «la meta final de los estudios tecnológicos no es describir actividades prehistóricas de microescala, sino entender procesos sociales de microescala». Armbruster describe pequeñas actividades prehistóricas, pero no nos hace entender casi nada de los procesos sociales que las rodean.

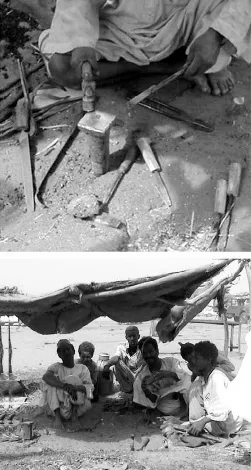

Tim Ingold (1993) explica el motivo que ha llevado a que se produjeran trabajos como éste: según el antropólogo, nos hemos centrado tradicionalmente en lo objetivo, en lo explícito de la tecnología, frente a la experiencia subjetiva de las técnicas, que es lo propio de sociedades no occidentales. Esto deriva de la polaridad occidental entre naturaleza y tecnología (Ingold 1990), según la cual la razón humana se aplica con el fin de ejercer control sobre la naturaleza en beneficio de la sociedad. Objetividad y separación de la naturaleza han resultado en un distanciamiento de la tecnología respecto a las sociedades en las cuales se hallan inmersas. Un hecho relacionado con la percepción moderna de la tecnología es, como ha señalado acertadamente Marcia-Anne Dobres (2000), la representación de procesos de fabricación de objetos que encontramos en los libros y artículos: lo que predominan son las «manos sin cuerpo» (disembodied hands), esto es, separadas del cuerpo social (Fig. 3). En general se ha primado la tecnología sobre la técnica, es decir, «los principios operacionales materializados en el aparato externo de producción» frente a las «habilidades materializadas de los agentes humanos», en palabras de Ingold (1993). En otras palabras, la visión externa y aparentemente neutra en lugar de la experiencia de los propios individuos estudiados. El arqueólogo, dice Ingold, extrae «las relaciones técnicas de la matriz de sociabilidad humana, lo que da lugar a la moderna oposición entre tecnología y sociedad». La tecnología, en su opinión, se halla inmersa en, y es inseparable de, la experiencia de sujetos particulares en la creación de cosas particulares (ibid. 1990).

Fig. 3. Arriba: manos sin cuerpo. Abajo: lo que hay detrás de las manos: el cuerpo y la sociedad. Herreros de Umm Duwan (Sudán) (foto superior del autor; foto inferior de V. Fernández Martínez).

Otra cuestión contra la que alerta Ingold es la correlación entre simplicidad tecnológica y social, que explícita o implícitamente admiten los investigadores: no se pueden extraer conclusiones sobre la complejidad de una sociedad a partir de lo rudimentario de sus útiles (ibid.). La intrincada organización del parentesco entre los aborígenes australianos –que poseen una cultura material que se ha llegado a comparar con la de los neandertales europeos– nos pone sobre aviso contra el determinismo tecnológico. La tecnología y la cultura, «pilares gemelos en los modernos ideales de progreso e ilustración, confinan al resto de la humanidad a la monótona ejecución de determinados sistemas: como la tecnología determina la práctica, así la cultura determina el pensamiento». A los seres humanos sólo les queda actuar mecánicamente ante una materia dada, para fabricar artefactos con los que dominar una naturaleza separada de la sociedad.

¿Qué otra posibilidad existe? Acercarnos a la tecnología como proceso social, pues la creación de todo producto está mediado socialmente. Desde el más pequeño hasta el más grande: una hebilla o un palacio. En todos ellos, como diría Ian Hodder (1994), interviene la idea de sociedad. La tecnología, íntimamente ligada a la comunidad que la practica, está abierta a manipulación por parte de ésta. Por supuesto la capacidad de acción de la comunidad es muy diferente: no es probable que la fabricación de joyas de oro en una sociedad jerarquizada sea susceptible de negociación social de la misma forma que la cerámica a mano, por ejemplo, en una comunidad igualitaria (Hegmon 1998). En una sociedad estatal la posibilidad de introducir cambios o de mantener la tradición en la estatuaria en piedra se reduce, al menos directamente, a unas pocas personas (aunque indefectiblemente se traducen las normas sociales generales), mientras en el modelado de cacharros de cocina en la esfera doméstica intervienen los conceptos y normas que estructuran el comportamiento del conjunto de los individuos. Puesto que todo objeto es un producto cultural de la sociedad que lo ha creado, el estudio de la cultura material nos permite comprender mejor a los grupos humanos. Según Dobres (2000), «las tecnologías son un medio para expresar, reafirmar y contestar cosmovisiones y valores sociales». La tecnología, entiende esta autora, es un acto significativo de implicación en el mundo: de este modo, las tecnologías expresan y transmiten valores sociales, identidades culturales, actitudes sobre lo correcto y lo equivocado. En síntesis: mediante la realización de artefactos de una determinada manera estamos exponiendo nuestra visión del mundo, nuestra pertenencia a un grupo social, la conformación a unas determinadas reglas de comportamiento, la adopción de una identidad étnica también (como veremos en el capítulo 5 de la tercera parte).

Los estudios de tecnología realizados por etnoarqueólogos deben servir, entre otras cosas, para que conozcamos cuál es el potencial informativo de los objetos (qué se puede preguntar a una vivienda o a una punta de flecha), para que indaguemos sobre las complejas relaciones entre sociedad y cultura material y para matizar el sesgo que nuestra visión de la tecnología impone a los modos de hacer objetos de los pueblos no occidentales.

Decisiones técnicas, cadenas operatorias

La introducción del concepto de cadena operatoria, en etnoarqueología y arqueología, ha sido uno de los avances teóricos más importantes en el estudio de la tecnología de las últimas dos décadas. Entre sus principales defensores se encuentra Pierre Lemonnier (1986, 1990, 1992), a quien nos hemos referido al hablar de la escuela francófona. Este autor llamó la atención sobre la importancia de todas las secuencias operacionales de la tecnología y no sólo del producto final. Las secuencias de operaciones implican decisiones tecnológicas, que son las que explican la variabilidad, el cambio y las tradiciones en la cultura material. Dichas decisiones incluyen algunas que no se observan en el objeto acabado, como son determinados gestos que realiza el artesano o artesana, y que son el resultado de procesos de aprendizaje social y pueden ser acciones sociales (como ha explorado Dobres 2000), que se pueden utilizar para marcar identidades de grupo (étnico, de oficio, género o status). La tecnología en general y la secuencia operatoria en particular se hallan ligadas a cosmovisiones concretas. Según Lemonnier (1986), la observación de las variantes técnicas frecuentemente apunta a diferentes realidades sociales. En ambientes materiales semejantes, tratar de explicar estas variantes equivale a explorar su contexto cultural, «lo cual generalmente lleva a la revelación de vínculos pertinentes entre fenómenos técnicos y factores del orden social». Más indicativa aún es la irregularidad, que con frecuencia señala distinciones socioculturales que han escapado a la observación. El examinar el control social sobre determinados gestos técnicos o tareas estratégicas nos permite, según Lemonnier, llenar el vacío entre los fenómenos técnicos y otros fenómenos sociales.

Pero ¿qué significado pueden tener decisiones tan banales como cercar un huerto para que no entren animales? Lemonnier (1990) nos lo explica de forma elocuente: los baruya anga de Nueva Guinea construyen vallas en torno a sus huertos para evitar que los cerdos semisalvajes destruyan las cosechas. Pero esto es sólo un medio entre muchos para obtener los mismos resultados (mantener las cosechas a salvo). Se podría cavar un foso en vez de colocar una valla, o cercar a los cerdos en vez de a las plantas, o poner a un pastor a cuidar de los animales. La práctica técnica, sin embargo, tiene que estar en consonancia con la organización social y la visión del mundo del grupo: los hombres colaboran en la fabricación de la valla, los jóvenes pasan su vida juntos en la casa de los hombres y por lo tanto no pueden cuidar individualmente del ganado, mientras que las mujeres trabajan en los huertos y preparan y distribuyen el alimento entre los cerdos. Lo mismo podríamos decir sobre una cerámica: que se alise o bruña su superficie, se monte sobre un molde de madera o con colombinos son decisiones técnicas que se explican dentro de un determinado orden social. Y se puede decir que son decisiones porque en realidad se conocen otras formas de hacer las cosas y sin embargo no se hacen más que de una manera (Lemonnier 1986). Los estudios de tecnología en etnoarqueología (como en arqueología) suponen conocer de forma detenida y sistemática las cadenas operatorias y las decisiones técnicas que se toman a lo largo de un proceso artesanal. De la misma manera, la mera descripción tecnológica es banal si no se acompaña de una auténtica exploración de la relevancia e implicación social de las técnicas. A continuación veremos cómo se ha abordado el análisis de los materiales líticos, la cerámica y la metalurgia en etnoarqueología y lo que pueden aportar para la comprensión de las sociedades.

Materiales líticos

Existen escasas sociedades vivas que sigan practicando la talla de la piedra y menos todavía que utilicen la piedra tallada. El pulido es más frecuente, especialmente de molinos, morteros y alisadores (Nelson 1987). Las hachas pulimentadas, en cambio, tienen una distribución restringida hoy en día: sólo se encuentran en determinadas áreas de Nueva Guinea y aun aquí tienen los días contados. Algunos investigadores que trabajaron en la zona en los años sesenta, en un momento en que empezaba a entrar el metal, tuvieron ocasión de documentar todavía el uso de este tipo de industria (p. e., Cranstone 1971; Sillitoe 1998). En la Amazonia su uso ha ido desapareciendo a marchas forzadas con la introducción de machetes metálicos (Clastres 2001). Determinados tipos de talla se han mantenido hasta hace poco incluso en Europa, como, por ejemplo, la destinada a fabricar piedras de fusil, pero los útiles empleados –como pueden ser martillos o tenazas– difieren significativamente de los que se usaron en la Prehistoria. En la Península Ibérica, los trillos que se utilizaban para separar el grano de la paja constaban de multitud de lascas de sílex, por lo que sería una tarea interesante preguntar a algún antiguo artesano sobre la forma de reducción de los núcleos líticos. Los artefactos tallados que se encuentran en la actualidad suelen ser muy expeditivos y toscos (las piedras de los trillos no tienen un tipo definido y no se retocan), lo cual se debe a su uso en tareas marginales o de forma irregular; en otros casos forman parte de la cadena operatoria que lleva a la preparación de útiles pulidos (como hachas pulimentadas en Nueva Guinea) o se han perdido las habilidades de los antepasados. Entre los pueblos que tallaban hasta hace poco o todavía tallan y usan materiales líticos se encuentran distintos grupos de aborígenes australianos (alyawara, ngatatjara), los lacandones y los rarámuri de México o los fuga de Etiopía. Actualmente, los usos de estos artefactos y el sentido de que se mantengan las técnicas varía bastante. Así, como veremos en el capítulo 5 de la tercera parte, los rarámuri (Levi 1998) usan objetos de piedra tallada como forma de mostrar una identidad que resiste a los cambios de la modernidad y los que imponen otras etnias. Los lacandones de México (Clark 1991) cazaron hasta los años sesenta con arcos y flechas de punta lítica y, aunque estos artefactos se continúan fabricando, no se destinan ya a actividades cinegéticas, sino al mercado turístico. Curiosamente, lejos de hacer disminuir la producción, el cambio en el contexto de consumo ha incrementado geométricamente la producción de útiles tallados. Por lo que respecta a Australia, los aborígenes han ido dejando de trabajar la piedra desde que se produjo la introducción masiva del metal a partir de los años treinta. Los estudios que se han llevado a cabo entre ellos (Hayden 1977, Gould 1980, Binford y O’Connell 1984) se basan en la revitalización de las técnicas a petición de los arqueólo...