![]()

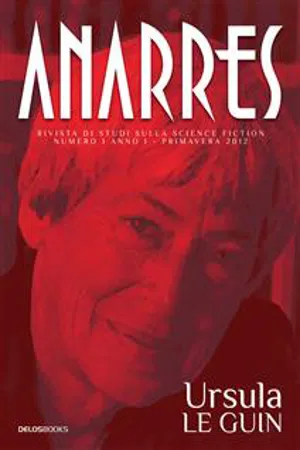

Mondi fatti di parole: Ursula K. Le Guin e l’utopia della comunicazione

di Salvatore Proietti

L'articolo esplora gli ultimi anni della produzione letteraria di Ursula K. Le Guin, come parte di un intertesto più ampio, che abbraccia tutta la sua carriera, prendendo anche in considerazione la posizione dell'autrice all'interno dell'istituzione letteraria italiana e statunitense. Fra i filoni di indagine sono il ruolo della comunicazione narrativa come forme di dialogo e memoria collettiva, l'articolazione della differenza, e le modalità in cui le antropologie aliene e fantastiche di Le Guin, anche negli scenari distopici, proseguono l'elaborazione - con la visione femminista sempre al centro - di modelli "ambigui" e aperti di utopia.

dreams are not private property (Changing Planes, 2004)

it’s not death that allows us to understand one another, but poetry. [E] not even a poet can speak the whole truth. (Lavinia, 2008)

Questo articolo è un omaggio critico al più recente periodo creativo di Ursula K. Le Guin1 . Seguiremo la compresenza (trasversale ai generi, come in precedenza) fra discorso sulla comunicazione con l’Altro/a, riflessione meta-narrativa sullo storytelling e (nella fantascienza, che continuiamo a considerare la componente più ricca della sua produzione) continuo affinamento dei registri gemelli dell’utopia/distopia. In dialogo diretto con i conflitti della contemporaneità, Le Guin ci parla di rapporti e interazioni fra culture locali (antropologie, sessualità, individualità) e prospettive globali, in una produzione che afferma l’intreccio ineluttabile di politica (a cominciare dal femminismo) e (sempre più centrale e necessaria) affabulazione. Cercheremo di tracciare, tra opere formalmente molto diverse, dei percorsi comuni, che riallaccino il filo anche con le narrazioni precedenti. Nell’irrisolvibile fluidità dell’espressione e della memoria, leggeremo etnografie “aliene” che tracciano connessioni fra classici modelli letterari statunitensi – su tutti, Emerson e Thoreau – e America multiculturale dell’oggi: raccontandoci che una diversa postmodernità è possibile.

Canoni

Scriviamo in Italia, ed è giusto partire dalla ricezione. Di qualunque “America” siano rappresentativi gli autori su cui si è concentrata l’attenzione editoriale dello scorso decennio (cfr. la rassegna curata da Antonelli e Scarpino), Ursula Le Guin non sembra essere una componente significativa. Le marginalizzazioni di questo nuovo canone postmoderno non sono trascurabili: Toni Morrison e Leslie Marmon Silko (due autrici che, proveremo a dire, offrono molte risonanze in questo contesto), e poi Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, Sandra Cisneros… Le esclusioni possono essere nette (la non pubblicazione) o più impalpabili, dai ritardi di traduzione a un manto di riluttanza che avvolge recensioni, riferimenti, vesti editoriali: se non un confine dichiarato, an idea of boundary.

In questa sede, non possiamo andare oltre un’ipotesi di lavoro: una diffidenza verso quelle figure letterarie che pongono al centro della loro estetica la narratività, lo storytelling. Nell’identificazione di “qualità” canonica e adesione alle teorie della morte della letteratura, sfumano in secondo piano le presenze che affermano la volontà di raccontare e fruire storie. Difficile non legare tutto questo con la permanente diffidenza verso le letterature “con il trattino” (nera, nativa, etnica, femminile): non si può ammettere che anche queste Americhe “parziali”, come il default dei bianchi metropolitani di classe media, possano parlare a/per noi. Padri nobili come Pynchon e De Lillo (ora indiscussi, ma a loro volta accettati con grave ritardo) assumono anche i ruoli di token figures che ci esimono dalla necessità di leggere chiunque possa avere qualcosa in comune con loro. In queste narrazioni di canonizzazione la science fiction è presente con dichiarazioni di morte troppo ossessive per non risultare sospette. L’inclusione postmoderna di motivi fantascientifici diventa, in un ostentato disprezzo verso la dimensione lowbrow, la prova inconfutabile dell’esaurimento della spinta propulsiva autonoma del genere. Minoritaria e residuale, consolatorio capro espiatorio di una modernità rifiutata, la SF – forse la componente più critica fra i generi “popolari” – può essere avviata alla soluzione finale. La fantasy, in quanto letteratura per l’infanzia, non è neppure degna dell’ignominia. Anche queste reazioni, ne siamo convinti, rendono importante leggere, promuovere e studiare entrambe.

Neanche negli Stati Uniti Le Guin sembra amata dal cool hunting letterario. Più ancora del raggelante anatema lanciato da Thomas M. Disch (nell’unico saggio sulla SF pubblicato da un grande editore generalista, che ci rifiutiamo di commentare), brilla la sua esclusione da tutti i testi che fondano la canonizzazione accademica del cyberpunk. Per motivi a cui torneremo, qualunque genealogia della “svolta” postmoderna nella SF risulta molto impoverita senza Le Guin. Ma le cesure fra genre e gender, fra mercato e ambizione letteraria, appaiono meno rigide: negli Usa fantastico, postmoderno e femminismo mantengono uno spazio di alleanza.2

Torniamo alla traiettoria italiana. Se la fantasy resta inizialmente in secondo piano, è la fantascienza a richiamare l’attenzione di insider e accademici (in cui Carlo Pagetti apre la strada per le letture femministe). Il culmine della fortuna critico-editoriale si chiude dopo testi dall’ambientazione più evanescente come The Beginning Place, quasi a presagire un abbandono del fantastico in coincidenza della fine di quell’era di speranza sociopolitica. Nonostante la traduzione di Always Coming Home fosse accolta sull’Espresso da un lungo elogio di Oreste Del Buono, abbiamo una progressiva scomparsa nell’anonimato. Traduzioni e ristampe proseguono fino a qualche anno fa; nell’ultimo quinquennio, a parte Earthsea (rilanciato da ristampe mirate al mercato juvenile), il nulla editoriale. Impossibile da “estrarre” dai generi lowbrow con le stesse meccaniche di Dick, Ballard e Vonnegut (e non abbastanza best-selling come Asimov, Gibson e pochi altri), la crisi di vendite della SF relega Le Guin in un’invisibilità quasi totale.

Cosa determina questa parabola? Per ovvi motivi di spazio, anche qui ci limitiamo a un’ipotesi. Le Guin, in una parola, risulta inattuale, traccia di un decennio “politico” che si vuole considerare sorpassato. Il sospetto è che in Le Guin molti commentatori (soprattutto non specializzati) leggessero una messa in scena legata a miti controculturali tutti italiani: in Left Hand of Darkness, Gethen come Terzo Mondo resistente al benintenzionato imperialismo dell’Ecumene; in Dispossessed, Anarres come utopia compiuta, paradiso (marxista-leninista più che anarchico) della scarsità, la cui ambiguità risiedeva solo nella minaccia costante del consumismo corruttore di Urras – dimenticando la complessità istituzionale del primo (mise en abîme straniata, a sua volta, della geopolitica terrestre) e la spinta anti-isolazionista incarnata da Shevek (e dagli ascoltatori attenti che trova su Urras) nel secondo.3

In America, questa è la mitologia idealizzante che, in un celebre articolo del 1972, Leo Marx chiamava “la pastorale della Nuova Sinistra” (291-314). Se per tutta la carriera Le Guin è assolutamente rigorosa nell’evitare cadute nell’esotismo-orientalismo di quel “pastoralismo rivoluzionario”, per una parte dell’inconscio politico italiano Anarres non presenta un’utopia tanto più vitale e capace di miglioramento quanto più ammette la propria fallibilità, ma incarna la perfezione di un desiderio primitivista, un anticapitalismo che era (è?) un rifiuto del moderno.

Inadeguate all’ideale e dunque condannate all’oblio, Le Guin e la SF continuano a raccontare storie diverse.

Teoria

Dal punto di vista teorico, dobbiamo farci qualche domanda sull’inevitabilità della contrapposizione fra “letterarietà” e genere, e su cosa renda la SF particolarmente vulnerabile in questa presunta incompatibilità.

Se può essere un assunto che in letteratura “the text ultimately performs the task of creating a world” (Bolongaro 285), i generi fantastici (e in particolare la SF) assumono un ruolo emblematico per il fatto di dispiegare l’azione cognitiva di ciascun testo nella costruzione di un mondo possibile in dialogo con ciò che presupponiamo sia “il reale”: un “different formal framework”, una “radically different location for the postulated novel human relations of its fable” (Suvin, Defined 35) che instauri un dialogo fatto di rapporti la cui premessa deve essere l’autonomia e l’auto-coerenza (la “stranezza”) del mondo straniato. Nella fantascienza si può postulare un continuum di crescente complessità, che proceda per esempio da una “bassa intensità” fantastica (esempi storici: alcune satire della social science fiction o il noir futuristico post-cyberpunk) ai tentativi di immaginare l’incommensurabile (classici come Stapledon e Solaris o recenti come Banks, Egan e Vinge). A estendere alla fantasy il parametro della complessità coerente del mondo possibile è – forse sorprendentemente – il teorico-autore inglese China Miéville: “if the predicates for a fantasy are clearly never-possible but are treated systematically and coherently within the fantastic work, then its cognition effect is precisely that normally associated with sf […]. The defiantly fantastic – the never-possible – will not go away” (45).

Nell’introduzione a una delle sue più recenti antologie SF, questa è la formulazione di Le Guin:

Science-fictional changes of parameter, though they may be both playful and decorative, are essential to the book’s nature and structure; whether they are pursued and explored chiefly for their own interest, or serve predominantly as metaphor or symbol, they’re worked out and embodied novelistically in terms of the society and the characters’ psychology, in description, action, emotion, implication, and imagery. The description in science fiction is likely to be somewhat “thicker”, to use Clifford Geertz’s therm, than in realistic fiction, which calls on an assumed common experience. (Fisherman 5)

Apparentemente privi di diretta rilevanza metaforica, molti interludi romanzeschi (nel caso di Le Guin, anche racconti come Coming of Age in Karhide, in Birthday 1-22) sono in realtà contributi più o meno frammentari alla complessità della thick description, dell’effetto di realtà del world-building fantastico, e ne diventano l’aspetto più autoconsapevole – precisamente perché esplicitamente rifiutano qualunque rimando al “mondo extratestuale” (Bould).

Il genere può essere in vari modi e gradi under erasure nei testi migliori ma, almeno se non se ne assume un concetto totalmente statico, le sue modificazioni storiche (come le commistioni e le operazioni volutamente indecidibili) non portano necessariamente all’annullamento della sua differenza – né a postularne la desiderabilità. La funzione dei generi, in quanto modelli o sistemi convenzionali di comunicazione, “is to establish a locus accessible to the parties involved in the communication, so that [the] process of cognition can take place” (Bolongaro 305). In tante dichiarazioni postmoderne di “morte del genere” (uno dei primi, impliciti, esempi potrebbe essere Todorov e il suo volume sul fantastique), la “genericità” – normalmente identificata con l’esistenza di un plot, di interazioni fra diversi personaggi all’interno di un mondo narrativo, in opposizione a varie forme di monologismo introspettivo – è impropriamente presa come sinonimo di totale acquiescenza al mercato. Nei generi fantastici, sono proprio gli aspetti apparentemente più classici e “referenziali” a instillare un’onnipresente autoriflessività, che presuppone il dialogo con un pubblico che ne riconosce i codici. In apparenza radicata nella volontà “negante” dell’avanguardia propugnata dalla Scuola di Francoforte (la cui aporia potrebbe essere la sua natura intrinsecamente individuale), il rifiuto di questa estetica tende la mano a visioni crociane (o bloomiane) sulla timelessness del testo canonico che dunque, in proporzione al suo valore, deve essere legato a un idioletto irriducilmente singolare e in fondo astorico. Non possiamo che lasciare aperta una domanda: è davvero auspicabile Adorno senza Bachtin?

Utopia

The Dispossessed (1974) resta il romanzo che suscita il maggiore dibattito, insieme al precedente The Left Hand of Darkness (1969). Probabile che sia il classico con cui culmina il più ribollente periodo della SF anglofono (Suvin, Defined 512); di certo è il romanzo che costringe i commentatori a ripensare l’utopia e la sua natura. Utopia “ambigua”, dice il sottotitolo; utopia “dinamica, aperta”, scrive Suvin (ibid. 128), che dimostra l’utopicità del luogo desiderabile non nella raggiunta perfezione ma nell’ammissione di fallibilità, nel continuo (in prospettiva incessante) procedere verso un “orizzonte” in costante ridefinizione. L’utopia di Anarres è imperfetta, ma ha la spinta per migliorarsi, anche e soprattutto in una tensione verso l’inclusione, verso un rapporto di scambio consensuale con l’altro, contrariamente a quella dell’altrettanto celebre racconto The Ones Who Walk Away from Omelas (1973), che si ritiene perfetta ma che è precisamente basata su un atto di esclusione (cfr. Sargent).

Non riteniamo di peccare di incomprensione dell’orizzonte politico (anarco-comunista e femminista) della società di Anarres (la cui parola chiave è sharing, condivisione, in opposizione al propertarianism del mondo gemello Urras) leggendo l’antefatto (l’esodo dei dissenzienti verso il pianeta disabitato) anche come riscrittura della storia di fondazione nazionale. Come tanta parte della tradizione culturale statunitense (cfr. Bercovitch), anche l’utopia di Le Guin – le cui allusioni a Emerson e Thoreau sono frequenti – è profondamente radicata nel sogno americano, impegnata nel perseguimento della frontiera di una felicità non solo in continuo recedere ma anche in continuo perfezionamento. Anche nell’accettare e riformulare il rapporto-scontro con il mito nazionale sta la grandezza di questo testo.

Il punto di distacco è l’enfasi sulla comunicazione. “There was a wall”, è il famoso incipit del libro, e al centro è tutta una serie di muri, distanze fisiche e psicologiche, steccati ideali, politici e intellettuali da superare.4 A livello collettivo, il separatismo è isolamento da respingere: con il protagonista Shevek, Anarresti incarnation, Anarres cerca in Urras un complemento necessario, una dialettica da rilanciare (cfr. Easterbrook). A livello personale, la quest di Shevek mira a raggiungere l’amata Takver (a sua volta portatrice di un avvenuto superamento del confine fra arte e scienza), creando una solida “mini-utopia” di “armonia etica” (Suvin, Defined 540). A unire tutto, nel dispositivo dello ansible e nella teoria “simulsequenziale” che lo rende possibile (e supera la dicotomia scienza-tecnologia) è l’ideale di un valore d’uso che rimane intatto anche grazie al continuo “auto-interrogarsi” (Williams 212) sui propri limiti: il sapere, la conoscenza, la comunicazione sono il tessuto connettivo dell’utopia.

La prevalenza della componente politica si rivela il punto chiave. Per Delany (239-308), il problema di The Dispossessed è in una carenza di equilibrio fra didassi e narratività, che invece per Suvin (Positions 134-50) e Jameson (World-Reduction) è una ricchezza che conferisce limpidità alla parabola: potremmo glossare, unendo il lessico critico di entrambi, una discontinuità metanarrativa che ha la stessa funzione dello straniamento brechtiano, un contrasto che mette in luce il rapporto col reale. D’altra parte, lo stesso ideale dialogico della “condivisione” è al centro anche altrove, in versioni meno direttamente sociopolitiche. Nello scambio di esperienze fisiche e intellettuali che sostiene Left Hand of Darkness – anch’esso centrato su una comunità ambiguamente utopica – ad abbracciare e riassumere tutto è lo scambio di racconti, la reciprocità dello storytelling che si realizza nel fina...