![]()

Hinter der Grenzlinie – Mein längster Augenblick

Am Morgen des 14. September verließ ich unsere Wohnung und das Haus »Am Schillerplatz 6« in Bischofswerda, um nach Berlin an die Mauer zu fahren und meinen riskanten Plan umzusetzen. Als ich die Wohnungstür zuzog, und sie losließ, hatte ich das Gefühl, mein bisheriges Leben loszulassen. Vor diesem Tag hatte ich mich seit Wochen gefürchtet, hatte Ängste ausgestanden und immer wieder überlegt, ob es wohl richtig sei, was ich vorhatte. Aber ich musste gehen, wenn ich mein Ziel, in den Westen zu kommen, erreichen wollte. Davon war ich zutiefst überzeugt.

Das Haus, in dem ich mit meinen Eltern und meinem Bruder wohnte, war etwa zur Jahrhundertwende erbaut worden. Im Hausflur roch es immer etwas muffig, speziell von der Fäkaliengrube unter dem Haus und den Außentoiletten. Für mich ein vertrauter und gewohnter Geruch. Ich kannte es ja nicht anders.

Wir wohnten im Erdgeschoss. Als ich aus der Haustür trat, warf ich einen letzten Blick von außen auf das Fenster meines Zimmers, das ich mir mit meinem jüngeren Bruder teilte, und auf unser Wohnzimmerfenster. Mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt in der Schule. Er wusste nichts von meinem Vorhaben. Deshalb konnte ich mich von ihm nur still verabschieden. Ich war tieftraurig, voller Angst und Ungewissheit, wie noch nie bis dahin in meinem Leben. Ich war 17 Jahre alt und verließ mein Nest für immer.

Am Abend zuvor hatte ich mir am Bahnhof Bischofswerda die Fahrkarte nach Berlin gekauft. Sie war aus Pappe. Darauf stand »Berlin, Ostbahnhof, einfache Fahrt«. Wieder zurück in der Wohnung, zeigte ich meinen Eltern die Fahrkarte. Sie waren die Einzigen, die wussten, was ich vorhatte und für wann ich es geplant hatte.

Ich versicherte ihnen an diesem Abend noch einmal, dass ich mich nur festnehmen lassen werde. Entgegen meinen Erwartungen, war dieses Gespräch klar und sachlich. So wollten wir drei die emotionale Anspannung am Vorabend meiner »Grenzüberschreitung« überspielen. Aber natürlich wusste ich, dass sie große Angst um »ihren Großen« hatten. Ich hatte ja schließlich auch Angst, und das nicht zu knapp.

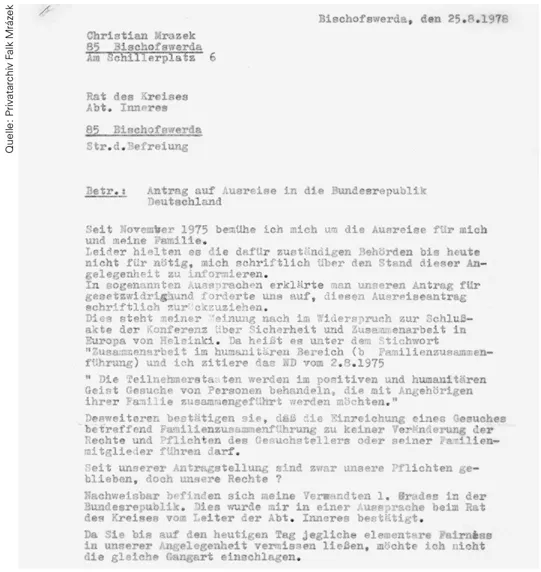

Am Schillerplatz 6: Außenansicht unserer Wohnung im Erdgeschoss. Links neben der Haustür war das Kinderzimmer und links daneben das Wohnzimmer, Juni 1990.

Ich hoffte, durch die Wahl des Ortes, mein Risiko etwas zu reduzieren. Am Brandenburger Tor gab es sowohl auf der West- wie auf der Ostseite immer viele Touristen, die fotografierten und das Bauwerk samt Grenzverlauf zu erfassen versuchten. Das hatte ich auf Fotos und im Fernsehen gesehen. Bis zu diesem Tag war ich vorher noch nie selbst an diesem Ort gewesen, aber ich ging davon aus, dass die Grenzer wegen der Touristen größere Hemmungen haben würden, auf mich zu schießen. Auf einen unbewaffneten Menschen in aller Öffentlichkeit zu schießen noch dazu vielleicht auf Fotos festgehalten, hätte der um ihren internationalen Ruf besorgten DDR-Regierung schweren Schaden zufügen können. Trotzdem war dies nicht restlos auszuschließen und so blieb es für mich ein lebensgefährliches Risiko. Ich hatte kalte Angst vor diesem Schritt. Es war ein sonniger Tag mit milden Temperaturen. Ich trug blaue Jeans, einen schwarzen Rollkragenpullover und einen grünen Parka mit Fellfütterung. Eigentlich war ich viel zu warm für diesen Tag angezogen, aber ich wusste ja nicht, welche Temperaturen mich im Knast erwarten würden. Ich ging davon aus, dass ich länger eingesperrt sein würde. Später sollte ich mir dankbar für diese Entscheidung sein.

Meine Mutter hatte ich an diesem Morgen noch gesehen. Wir weinten beide als wir uns zum Abschied fest umarmten und ich ihr noch einmal versprach, kein größeres Risiko einzugehen als ohnehin schon. Was immer das bei einer solchen Aktion auch bedeuten mochte. Dieser Moment, der Abschied von meiner Mutter, war furchtbar hart und ich hatte mich seit Wochen davor gefürchtet. Wir wussten beide nicht, ob und wann wir uns wiedersehen würden. Zum Abschied sagte sie zu mir: »Mach’s gut«. Dann musste sie zur Arbeit.

Von meinem Vater hatte ich mich bereits am Vorabend verabschiedet. Wir hatten uns fest in die Arme genommen. Es war einer dieser seltenen Momente zwischen Vater und Sohn, bei dem wir uns gegenseitig unsere Gefühle zeigten. Er war wie üblich ganz früh zur Arbeit nach Dresden gefahren. Nach außen sollte alles so wie immer aussehen. Nichts sollte auf das Vorhaben hindeuten, zu dem ich mich entschlossen hatte und zu dem ich nun unterwegs war. Schon gar nicht sollte die Staatssicherheit irgendetwas ahnen, die uns sicher verstärkt unter Beobachtung hatte, wie ich bereits von meinem Meister im Juni erfahren hatte. Trotz meiner Ängste vor diesem Tag hatte ich erstaunlich gut geschlafen, war ausgeruht und fit. Mir war klar, dass ich dieses Haus, in dem ich seit zehn Jahren wohnte, nun für immer verlasse. Es war ein Donnerstag. Morgen Abend würde Disco sein bei uns im Kulturhaus. Ich liebte es, dort zu sein, zu tanzen, mich mit Freunden zu treffen, Mädchen kennenzulernen. Eben Dinge zu tun, die 17-jährige Teenager begeistern.

Natürlich wäre ich auch an diesem Freitag viel lieber dorthin gegangen, als nun von Angst und Selbstzweifeln geplagt nach Berlin zu fahren, mit der quälenden Ungewissheit, was dort passieren würde. Vielleicht würden sie mich abknallen …

Der Schillerpark vor unserem Wohnhaus, er war dicht bewachsen mit Laubbäumen, dominiert von einer mächtigen Trauerbuche, Rhododendronsträuchern und Beeten voller Blumen. Alles noch richtig grün, von Herbst noch keine Spur. Fast zehn Jahre wohnten wir »Am Schillerplatz 6« auf rund 50 Quadratmetern mit Plumpsklo eine Treppe tiefer neben dem Keller.

An der Ecke Schillerplatz und Bischofstraße lag rechts von mir die »Bäckerei Katzer«. Dort duftete es oft nach frisch gebackenen Semmeln und Kuchen. So auch an diesem Tag. Der Bäcker hatte noch eine eigene Backstube. In den Ferien schickten mich meine Eltern manchmal am Samstagmorgen los, um für frische Semmeln anzustehen. Um sieben Uhr öffnete der Laden, spätestens eine halbe Stunde vorher sollte man sich in die Warteschlange eingereiht haben, um von der ersten Lieferung aus der Backstube etwas abzubekommen. Als Kind träumte ich manchmal davon, nachts dort eingeschlossen zu sein, um mich über die Köstlichkeiten herzumachen. Mit diesen Gedanken ging ich weiter zum nahegelegenen Bahnhof.

Dabei passierte ich auch das Gebäude der Staatssicherheit. Wenn die da drinnen auch nur geahnt hätten, was ich gerade vorhatte. Sie wären vor Wut im Dreieck gesprungen. Aber vielleicht beobachtete und verfolgte mich ja auch schon einer ihrer Leute oder gar mehrere, weil sie mitbekommen hatten, dass ich mir gestern Abend am Bahnhof die Fahrkarte nach Berlin gekauft hatte. Alles war möglich, zumal wir kurz zuvor den DDR-Behörden mitgeteilt hatten, dass unsere Geduld am Ende sei. Wir seien nun entschlossener denn je, diesen Staat zu verlassen, und sei es durch Flucht.

Das Gebäude der Staatssicherheit, Aufnahme vom Oktober 1990.

Trabbis und Wartburg knatterten vorbei mit dem charakteristischen Motorengeräusch ihrer Zweitaktmotoren. Sie hinterließen die ebenso typischen Abgase, deren unverwechselbarer und vertrauter Geruch mir in die Nase stieg. Ich lief an den Häusern vorbei, in denen meine Freunde wohnten, die ich kannte, so lange ich denken konnte. Schon Hunderte Male gelaufen. Ich nahm meine Umgebung wie durch ein Brennglas war. Alles war so vertraut. Es würde nie mehr so sein. Ich war tieftraurig.

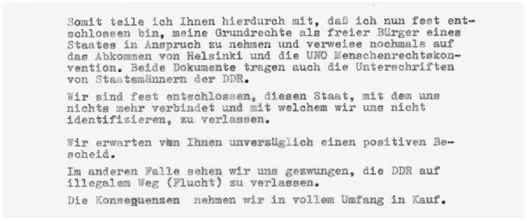

Schreiben meines Vaters an den Rat des Kreises, in dem er darauf drängt, seinem Ausreiseantrag stattzugeben.

Im letzten Satz kündigt mein Vater an, die DDR illegal zu verlassen, sollten die Behörden nicht einlenken.

Am Bahnhof angekommen, musste ich ein paar Minuten auf den Zug warten. Er sollte mich nach Dresden bringen.

Dort wollte ich umsteigen Richtung Ostberlin. Mit mir waren nur wenige andere Menschen am grauen und trostlosen Bahnsteig, der mir an diesem Tag trotz des schönen Wetters noch trister vorkam als sonst. Zum Glück traf ich keine Bekannten oder Freunde. So konnte ich mit meinen Gedanken für mich bleiben. Ich war in dieser angespannten Situation nicht zu Konversation aufgelegt, denn ich hatte genug damit zu tun, gegen meinen inneren Schweinehund und meine Angst vor dem, was ich vorhatte, anzukämpfen. Außerdem schaute ich mich immer wieder verstohlen um, ob mir die Staatssicherheit nicht vielleicht doch auf den Fersen war. Es sah nicht danach aus.

Sicher war ich mir aber nicht.

Schließlich fuhr der Zug aus Richtung Bautzen kommend langsam in den Bahnhof ein und hielt direkt vor mir. Als ich einstieg, fühlte ich mich, als stiege ich in den Express zum Schafott. Jedenfalls so etwas in der Art. Ich setzte mich in Fahrtrichtung rechts an einen Fensterplatz. Das Abteil war nur spärlich besetzt.

Gleich nachdem der Zug langsam den Bahnhof verlassen hatte, passierte er eine Brücke. Von ihr blickte ich auf meinen früheren Kindergarten, den »Herrmannstift«.

Es war eine christliche Einrichtung, in der ich christliche Lieder mitsingen musste, deren Texte ich weder kannte noch verstand. Es war ein düsteres Gebäude mit langen Bogengängen und Steintreppen. Als Kind hatte ich mich dort nie richtig wohlgefühlt. Zum Glück gab es Tante Ruth, die Betreuerin meiner Kindergartengruppe. Ich mochte sie sehr, weil sie immer ein liebes Wort für mich hatte und meiner Oma ähnelte.

Zugfahrt nach Berlin und Reise durch die Vergangenheit: mein Kindergarten »Hermannstift«.

Während meiner Zugfahrt nach Berlin sah ich immer wieder Menschen und Orte vor mir, die ich nun für lange oder gar für immer verließ. Freunde, Bekannte, Verwandte, die Orte meiner Kindheit und Jugend. Das Schlimmste daran war, dass ich in den Wochen und Monaten, als meine Fluchtpläne schon festgestanden hatten, mit niemandem außer meinen Eltern darüber reden konnte, nicht einmal mit meinem Bruder. Nicht, dass er mich absichtlich verraten hätte. Aber er war damals gerade 13 Jahre alt. Eine unbedachte Äußerung hätte mich und meine Pläne verraten können.

Aus diesem Grund blieb mir kein Wort des Abschieds, der Trauer oder des Bedauerns, dass ich nun ging und alle verließ.

Aber ich musste es tun, wenn ich mein Leben selbst bestimmen wollte. Ich ging ja nicht wegen ihnen, sondern weil ich in der DDR mit meiner Einstellung keine Chance hatte, meine Wünsche und Ziele umzusetzen. Ich durfte nicht studieren. Die Welt wäre bis an mein Lebensende an der Mauer zu Ende gewesen. Die ganze DDR schien mir in jeder Hinsicht zu eng und im wahrsten Sinne begrenzt.

In Gedanken bei mir – mein Bruder Ralf. Noch zwei Monate vor meiner Aktion am Brandenburger Tor waren wir gemeinsam an der Ostsee.

Deshalb ging ich fort. Kein Wort der Erklärung für die, die es verdient hätten als Freunde, die ich mochte, liebte und achtete. Meine Zweifel, Hoffnungen, Ängste – alles musste ich mit mir selbst ausmachen. Außer mit meinen Eltern konnte ich mit niemandem darüber reden.

Um die Mittagszeit erreichte ich den Berliner Ostbahnhof. Ich war fast überrascht, es überhaupt bis dorthin geschafft zu haben. Denn eigentlich war ich davon ausgegangen, ja, ich war überzeugt davon, dass mich die Stasi auf Schritt und Tritt überwachen würde. Ich hatte damit gerechnet, dass die Genossen alarmiert sein würden, weil ich kurzfristig Urlaub für den 14. und 15. September beantragt hatte. Das hätte mein Lehrmeister eigentlich gemeldet haben müssen. Spätestens aber hätten sie alarmiert sein sollen, als ich am 13. meine Fahrkarte nach Berlin gekauft hatte. Ich war davon ausgegangen, dass die Bahnangestellte, die mir die Fahrkarte verkauft hatte, dies an die Staatssicherheit weitergeben hatte. Doch nichts war geschehen. Niemand heftete sich an meine Fersen. Es gab Augenblicke, da hatte ich sogar im Stillen gehofft, dass einer von denen käme und mich unter irgendeinem Vorwand festnähme. Dann hätte ich meinen Plan gestanden und wäre sicher allein schon dafür verurteilt und ins Gefängnis gekommen. Dann wäre mir meine riskante Grenzaktion erspart geblieben.

Doch nichts dergleichen geschah.

Entweder hatte mein Lehrmeister die Informati...