![]()

Rudolf Wallrabe

Die Steinertsche Geschichte Zeitbericht als Bauer im Osten Deutschlands3

Stammheim, 20. 2. 58

Mit Gott!

Der Kette letztes Glied

Vorwort

Meine neue Wahlheimat ist ein großes Dorf in Baden-Württemberg. In der ersten Zeit meines Hierseins bin ich ab und zu mit Bauern ins Gespräch gekommen und habe mich als Berufskollegen zu erkennen gegeben. Dann habe ich oft ein ungläubiges Staunen in ihren Augen gelesen, oder die Frage zu hören bekommen, wie ich als Bauer Haus und Hof im Stich lassen konnte. Unmögliches Unterfangen, dies in wenigen Sätzen verständlich zu machen! Weil ich nicht in den Verdacht kommen wollte, meine Heimat, meinen Beruf und meinen angestammten Grund und Boden weniger zu lieben, habe ich derartige Gespräche später geflissentlich vermieden. Nun will ich hier den Versuch unternehmen, psychologisch zu klären, wie es möglich ist, dass selbst ein Bauer, der naturnotwendig seinem Boden bis zum Äußersten verhaftet ist, zuletzt all diese Bindungen zerreißt und zum Flüchtling werden kann. –

In erster Linie wende ich mich dabei an die westdeutschen Bauern, von ihnen durfte man noch am ehesten Verständnis für uns Flüchtlingsbauern erwarten. Darüber hinaus soll das Buch alle Bauern daran mahnen, dankbar zu sein, dass ihnen diese Gewissensentscheidung erspart blieb; denn schließlich haben wir mitteldeutschen Bauern uns die Besatzungsmacht und ihr System nicht aussuchen können. Oder wollte jemand im Ernst behaupten, dass wir mehr Schuld am letzten Krieg hatten, als unsere westdeutschen Landsleute?

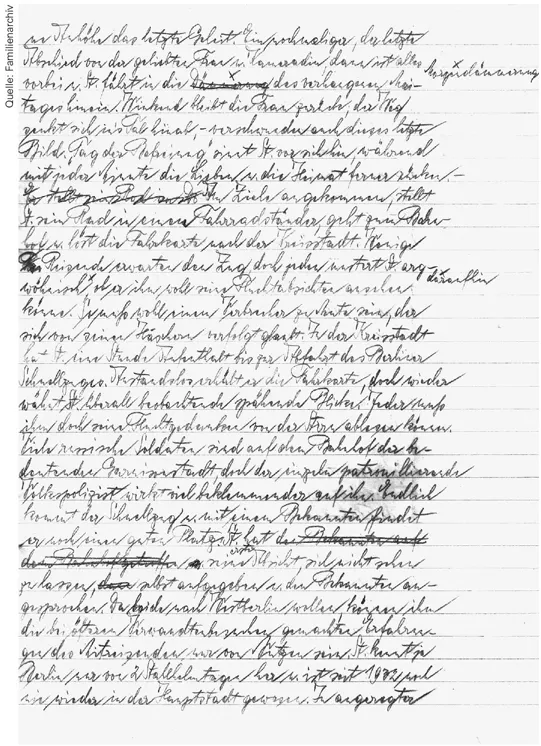

Eine Seite aus der handschriftlich mit Bleistift notierten Steinertschen Geschichte.

1. Kapitel

An einem windigen trüben Oktoberabend des Jahres 1944 steht der Bauer Richard Steinert an den Stamm eines Baumes gelehnt einige hundert Meter westlich seines Heimatdorfes. Die frühe Dunkelheit des Herbstabends ist längst hereingebrochen. Der Lauf des über den Rücken gehängten Karabiners mahnt durch seinen Druck Steinert daran, dass er sozusagen dienstlich in den Abend hineinträumt. Die Landwacht hat Großalarm, weil irgendwo, vielleicht von der Festung Königstein, kriegsgefangene Offiziere entflohen sind. Kurios anzunehmen, dass sie ihren Fluchtweg ausgerechnet durch das kleine, abseits der Landstraße gelegene Dörfchen nehmen könnten, aber Befehl ist nun einmal Befehl. Steinert weiß das zur Genüge, war er doch selbst Anfang des Krieges eingezogen und wurde vor Beginn des Frankreichfeldzuges auf Grund einer u.-k.-Stellung4 als Unteroffizier entlassen. Immer hat er, der Nicht-PG5 seither mit seiner Wiedereinberufung gerechnet, gerade deshalb, weil er nie den Weg zur NSDAP fand. Das ist auch der Grund dafür, dass er erst in jüngster Zeit zum Dienst in der Landwacht herangezogen wurde. Der immer größer werdenden Zahl ausländischer Arbeitskräfte steht ein Absinken von wehrfähigen deutschen Männern entgegen und so ist es zu verstehen, dass man auch auf Nicht-PG’s zurückgreift.

Steinert hat auf seinem 43,30 Hektar großen Hofe selbst erlebt, wie einer nach dem anderen der wenigen männlichen Arbeitskräfte zum Wehrdienst einberufen wurde, bis ihm nur ein verheirateter Melker übrigblieb, der aus gesundheitlichen Gründen u.-k. gestellt wurde. Seit Frühjahr 1942 arbeiten nun vier junge ukrainische Burschen und ein Mädchen auf dem Hofe und Steinert hat keinerlei Ursache, mit ihnen unzufrieden zu sein. Nachdem die Schwierigkeiten der Verständigung einigermaßen behoben waren, hat es sich gut mit den Ukrainern schaffen lassen, zumal sich der rhythmische Ablauf des Jahres des Bauern nun bereits zum dritten Mal wiederholt. Immer ist es Steinert schleierhaft gewesen, warum diese 18- bis 23-jährigen Burschen nicht in der Roten Armee dienen mussten, ja nicht einmal militärisch ausgebildet waren. Politisch gaben sie sich als Gegner des herrschenden Systems und vor allem Stalins zu erkennen, ob ehrlich? Dem Anschein nach ja.

Der Schlag seiner Hofuhr mahnt Steinert daran, dass er noch immer eine Stunde Wache zu stehen hat, und wieder kommen die Gedanken als bestes Abwehrmittel gegen die Langeweile.

1929 hat Steinert, 25-jährig, geheiratet und den Hof vom Vater übernommen. Es war kein leichter Anfang für die jungen Leute, die wirtschaftliche Konjunktur der Landwirtschaft ausgesprochen schlecht. Mit dem ungestümen Mut und der Unerfahrenheit der Jugend gehen die jungen Leute an ihre Aufgabe. Das Glück und die Freude an zwei in den folgenden Jahren geborenen Kindern, Tochter und Sohn, helfen ihnen über manche wirtschaftliche Not und Sorge hinweg und allmählich ist ja auch in der Landwirtschaft Aufschwung und Belebung unverkennbar. Steinerts Hof ist zum Erbhof6 erklärt worden und soll durch Generationen der Sippe erhalten bleiben. Ein eigentliches Bedürfnis nach dem sogenannten Erbhofgesetz hat in Steinerts sächsischer Heimat nie bestanden, stets ist der Hof ungeteilt vom Vater dem Erben übergeben worden. Dabei hat es weder ein Ältesten- noch Jüngstenrecht gegeben, jedem Bauern war völlig freie Hand gelassen. Nur eins stand immer fest: der Hof ging ungeteilt, sowohl an Gebäuden als an Fluren an den Erben über.

Doch etwas anderes hat Steinert aus ganzem Herzen begrüßt, die Einführung des Ahnenpasses7, aus der sich oftmals eine ganz private Ahnenforschung entwickelt hat. Wohlgemerkt nicht aus Rassenhass oder Rassenstolz, sondern um den Wurzeln des eigenen Seins, der ganz persönlichen Herkunft nachzuspüren. Ist es nicht verwunderlich, ja beschämend, dass mancher Rinderzüchter über die Abstammung seines Herdzuchtbullen besser Bescheid weiß als über seine eigene Herkunft?

Müssen wir nicht dankbar sein, auf diese Zusammenhänge hingewiesen zu werden? Man spricht in jenen Zeiten sehr viel von »Blut und Boden«, zu viel vielleicht, irgendwie ist das Wort abgegriffen und zur Schablone geworden. Ganz anders dagegen das Wort vom »Glied in der Kette«!

Steinert weiß nur zu gut, dass er besonders als Bauer alles denen zu verdanken hat, die vor ihm waren, die durch ihren Fleiß, ihre Tüchtigkeit, ihre Sparsamkeit und ein wenig Glück die Voraussetzungen schufen, dass er heute als freier Bauer auf eigenem Grund und Boden zu wirtschaften vermag. Und wie hat man ihnen oft dafür gedankt? Dass man meist schon von den Großeltern weder Geburts- noch Sterbedaten kannte, nicht wusste, wo sie geboren wurden und begraben lagen. Voll geheimen Staunens denkt der einsame Mann daran, dass auch ihm einst wahrscheinlich nichts anderes beschieden sein wird, dass auch seine Enkel über ihren Sorgen seine Existenz vergessen haben werden. Ist es der Lauf der Welt? Das Hinabtauchen in die Vergangenheit? Sollten wir unseren Ahnen nicht ein besseres Gedenken wahren, ihnen, deren Blut wir weitertragen als wertvollsten Besitz? In dieser Abendstunde fühlt sich Steinert ganz bewusst und voller Stolz als Glied in der Kette der Ahnen und gelobt sich, das Seine beizutragen, um die Kette unbeschädigt und ungebrochen zu erhalten.

In Gedanken versunken macht er sich auf den Heimweg, kontrolliert die Ställe und sucht sein Lager auf, alles andere liegt längst in tiefem Schlummer.

2. Kapitel

Einige Wochen sind seither vergangen, Wochen voller harter Arbeit, denn noch immer ist der Herbst die anstrengendste Zeit des ganzen Jahres. Der Kartoffelernte folgt unmittelbar die der Futter- und Zuckerrüben, die meist erst vor Weihnachten oder gar Anfang des neuen Jahres alle zur Verarbeitung an die Zuckerfabrik geliefert werden können. Nebenher läuft die Herbstbestellung; die Wintersaaten müssen dem Boden anvertraut und schließlich Brot- und Futtergetreide gedroschen und abgeliefert werden. Es ist in jedem Jahr die Zeit höchsten Arbeitseinsatzes.

Eines Abends wird Steinert zum Ortsgruppenleiter 8 bestellt, der ihm den Zugführerposten im Volkssturm seiner Heimatgemeinde überträgt. Es ist für den 40-jährigen Steinert nicht immer ganz einfach, von den ihm von Jugend auf bekannten Männern, die bis zu 20 Jahren älter sind, so etwas wie militärischen Gehorsam zu fordern. An den Mittwochabenden haben alle an dem zweistündigen theoretischen Dienst teilzunehmen, vom praktischen Dienst am Sonntagmorgen sind Kranke und Kriegsbeschädigte befreit. Steinert tut seinen Dienst in dem Glauben, dass der von Dr. Goebbels oft und laut angekündigte Einsatz der Wunderwaffe kriegsentscheidend sein wird, obwohl die Fronten im Osten und Westen in ständiger Rückwärtsbewegung sind.

Kurz vor dem Weihnachtsfest stirbt seine Mutter, von einem Tag zum andern gleitet sie aus einem stillen Leben hinüber in die Arme des barmherzigen Todes, der ihr erspart, all das zu erleben, was das neue Jahr an Zusammenbruch und Not bringt. Noch ahnt man davon in dem stillen kleinen Dörfchen nichts. In ruhigem Gottvertrauen schreitet man über die Schwelle des schicksalsschweren Jahres 1945, glücklich, dass die Familie gesund und beisammen sein kann, etwas was in diesen Zeiten schon für viele Familien keine Selbstverständlichkeit, sondern nur noch ein Wunschtraum ist. Zu Steinerts Familie gehört der 75-jährige Vater, seine Frau und drei Kinder, von denen das jüngste, ein Mädchen, eben erst zur Schule gekommen ist.

Ende Februar kommen dann die ersten Trecks auf ihrer Flucht vor den Russen in das stille abseitige Dörfchen. Nach ein-, höchstens zweitägiger Rast setzen sie ihre Flucht nach dem Westen fort, begleitet von den herzlichsten Wünschen der Quartiergeber. Noch mancher Treck wird diesem ersten folgen auf der Flucht durch alle Schrecken eines grausamen harten Winters vor den noch grausameren Schrecken des Krieges.

Und dann geschieht etwas, was Steinerts immer noch unerschütterten Glauben an das siegreiche Ende des Krieges doch bis in seinen Grundfesten wanken macht: die Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945. Mit blutendem Herzen schreitet Steinert drei Wochen später durch völlig zerstörte, ihm kaum noch bekannte Straßen, sieht wie noch immer Phosphorleichen gesammelt und verbrannt werden, und ein schmerzliches Weh durchzieht ihn, dass diese herrliche heißgeliebte Stadt wehrlos einem sinnlosen Bombardement zum Opfer fiel, mit Tausenden von Menschen, deren genaue Zahl wohl niemals festgestellt werden wird. Wie viele von den ermordeten Flüchtlingen glaubten und hofften, die schlimmste Bedrohung durch Kälte und Krieg hinter sich zu haben, um in Dresden ein viel grässlicheres Ende zu finden. Was hat vielen Sachsen doch diese schöne Stadt mit ihren herrlichen Bauten bedeutet, wie stolz waren sie auf ihr Dresden! Unvergesslich seine weltberühmte Silhouette oder die abendliche Lichterkette der sich über den Elbstrom schwingenden Brücken. Was Generationen von Künstlern in Jahrhunderten schufen und was zu einer Einheit von wirklich einmaliger Schönheit gewachsen war, sank im Bombenhagel und Phosphorregen in wenigen Stunden in Schutt und Asche.

Auch im stillen Dörfchen ist nicht unbemerkt geblieben, dass die Fronten des Krieges immer näher rücken. Aus den Volkssturmmännern hat man die aktivsten und gesündesten zu einer Kompanie zusammengestellt und Steinert die Führung eines Zuges davon übertragen. Er hat den Befehl erhalten, mit seinen drei Gruppen Panzersperren zu errichten, allerdings ist im Befehle nicht gesagt, aus welcher Richtung der Feind zuerst zu erwarten sei. Während man hofft, er käme aus dem Westen, verhält sich der Amerikaner auffallend untätig, die ca. 50 km entfernte Front ist völlig erstarrt. Dafür rückt die Ostfront ständig bedrohlich näher. Täglich pendelt Steinert mit dem Fahrrad zwischen seinen drei Gruppen hin und her und überwacht nebenher die Arbeit seiner Fremdarbeiter, denn die Frühjahresbestellung ist infolge des günstigen Wetters zeitiger als gewöhnlich in Gang gekommen. Von oben überwachen bei Tage sechs bis sieben feindliche Jagdflugzeuge völlig unangefochten alle Landstraßen und Wege und nehmen jedes motorisierte Fahrzeuge mit Bordwaffen unter Feuer, auch dies ein Zeichen für die eindeutige Überlegenheit des Feindes und die Sinnlosigkeit des Krieges. Ausgebrannte und zerstörte Lastwagen liegen an den Straßen der Heimat, über die alltäglich die Flüchtlingszüge nach dem Westen in Richtung Erzgebirge ziehen. Dazwischen Kriegsgefangene, deren Lager im Osten verlegt werden mussten. KZ-Häftlinge, einzelne deutsche Landser in Uniform, alles auf der Flucht nach Westen. Nicht umsonst schreit das »Sieg oder Sibirien« den Verängstigten von den Hauswänden der Städte entgegen. Längst ist Steinert und seinen Volksstürmern klar geworden, dass es sinnlos, ja selbstmörderisch wäre, sich dem Feind entgegenstellen zu wollen. Ihre Bewaffnung ist einfach lächerlich, ein Dutzend Panzerfäuste, ebenso viele Karabiner mit geringer Munition und gläserne Eierhandgranaten. Das ist alles. Uniformiert ist überhaupt keiner, sodass jeder mit der Waffe in der Hand vom Feind getroffen, ohne weiteres als Partisan an die Wand gestellt werden könnte.

Als Steinert und seinen Männern vom Kompanieführer befohlen wird, sich dem großen Zug nach Westen anzuschließen, erklärte ihm Steinert, dass jeder von ihnen in diesem entscheidenden Stunden zu Frau und Kind auf Haus und Hof gehöre und fast alle gehen nach Hause zurück, obwohl ihnen der Kompanieführer mit Verfahren wegen Fahnenflucht und Ähnlichem droht. An einem schönen Vorfrühlingsabend fährt Steinert mit seinem Nachbarn in dessem leichten Wagen zu einer aktiven Volkssturmeinheit und übergibt die Waffen seines Zuges, damit sie nicht in unberufene Hände fallen. Still und friedlich ist der Abend, als beide nach Hause fahren. Für sie ist der militärische Dienst zu Ende.

Doch der Krieg rückt immer näher und näher. Das sieben Kilometer entfernte Städtchen wird von den Russen besetzt. Eine Batterie Geschütze geht mitten in dem kleinen Dörfchen in Stellung. Als sie nachts die ersten Granaten nach der Ostfront schickt, fahren die Dorfbewohner erschreckt aus ihrem Schlummer auf. Die Tage sind erfüllt mit Nachrichten und Gerüchten. Der Landwachtpostenführer, ein guter Freund Steinerts, wird von den Russen im Auto vom Hofe geholt und im Nachbardorf erschossen aufgefunden. Am Abend jenes Tages, als Steinert wegen der Beerdigung des Erschossenen zum Bürgermeister bestellt ist, erlebt selbst das an der Landstraße gelegenen Dorf die Bereitstellung deutscher Truppen, die zum Gegenstoß auf das drei Kilometer entfernte Kreisstädtchen ausholen. Es sind Verbände, die von der Westfront herübergekommen sind. Der Amerikaner steht ja dort Gewehr bei Fuß. Sieben Panzer rollen, gefolgt von der Infanterie um ein Uhr nachts gegen das Städtchen, das auch nochmals den Russen entrissen wird, woraus der Heeresbericht der allerletzten Tage noch einen großen Sieg macht.

Voller erregender Spannung und Dramatik sind diese letzten Tage vor dem endgültigen Zusammenbruch des Dritten Reiches. Viele Bauern aus Steinerts Freundes- und Bekanntenkreis sind mit ihren Familien auf eiligst hergerichteten Treckwagen geflüchtet, in erster Linie die im Kampfgebiet wohnenden. Andere sind vom Kriege auf ihren Höfen überrascht und von den Russen erschossen worden. Alle diese Meldungen tragen dazu bei, um eine gewisse Panik unter den Zurückgebliebenen aufkommen zu lassen.

Steinert selbst ergeht es nicht anders, oft und oft wird er in jenen Tagen gefragt, ob er mit seinen Lieben flüchten oder bleiben und den Einmarsch der Roten Armee auf seinem Hof erwarten wolle, oder er stellt anderen diese Frage. Niemand weiß eine richtige und verbindliche Antwort, nur eines wissen nun alle, dass der Krieg verloren und es nur noch Tage dauern kann, bis er zu Ende ist. Darüber hinaus aber haben alle den Glauben, dass sie bei einer Flucht von einer Tagesreise nach Westen unter dem Schutz amerikanischer Truppen stünden und ihr Leben und Eigentum in Sicherheit sei.

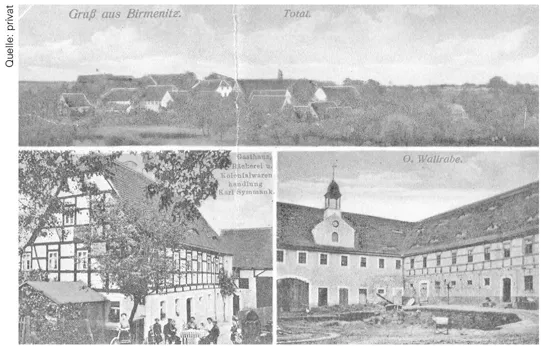

Ansichtskarte vom Dorf Birmenitz. Das Wallrabe-Gut nimmt darauf einen prominenten Platz ein.

In jenen Tagen entschlusslosen Schwankens denkt Steinert oft daran, wie er an einem Märztag auf den Anhöhen über seinem Heimatdörfchen stand und das weite fruchtbare Land überschaute. An einem blassblauen Vorfrühlingshimmel segelten dicke weiße Kumuluswolken gemächlich dahin und breiteten ihre Schatten auf die sonnenbeschienene Erde. Alles atmete Frieden und Harmonie, nur die Flüchtlingszüge auf den Landstraßen störten die Ruhe dieses Bildes. Zum ersten Male beschlich Steinerts der Gedanke, wie ihm wohl zumute sein würde, wenn er selbst als Flüchtling von seiner Heimat, von Haus und Hof gehen müsste und er glaubt, dass tief drinnen in der Brust wahrscheinlich etwas einen Sprung bekommen oder entzwei gehen würde, was ein ganzes Leben lang nicht wieder heilt. Wie oft wird er in diesen Tagen daran erinnert.

3. Kapitel

Beinahe wäre ihm die Entscheidung durch einen anderen abgenommen worden. Am zeitigen Morgen des 5. Mai weckt ihn seine Frau mit der Nachricht, dass er zum letzten Mal in seinem Bett geschlafen habe, der Räumungsbefehl des Kreisleiters für den gesam...