![]()

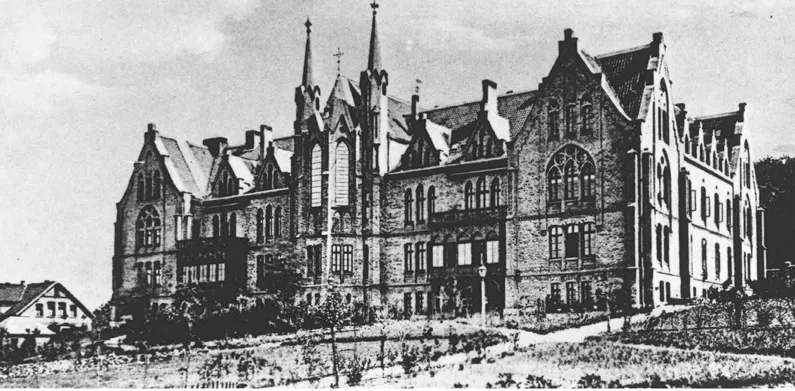

Abb. 2: Das Mutterhaus 1879

„‚Sarepta‘! – Mutterhaus mit seinen Töchtern allen

Will heute stille stehen an des Weges Rand,

Will heute rückwärts schauen auf die Pfade,

Die oftmals wunderlich und dennoch selig führte Gottes Hand.–“1

1. Einleitung: Erforschung der Diakonissen(geschichte)

1.1„Doing biography“ – Diakonissengeschichte in Biographien

Das 150-jährige Jubiläum Sareptas 2019 gab den Anlass für die Entstehung dieser Monographie, die auf bisher nicht ausgewertetes Archivmaterial zurückgreift. Diese ausschnitthafte Geschichte Sareptas konzentriert sich auf die Rekonstruktion von drei Diakonissenleben, die exemplarisch für Gründung, Praxisfelder und Reformbemühungen stehen. Die Ebene der Frauen soll betrachtet werden, die diese Geschichte innerhalb vorgegebener Strukturen – gebunden an ein Mutterhaus, eingegliedert in eine personale Hierarchie und ausgesendet in vielfältige Arbeitsfelder – gestaltet haben. Insofern widmet sich der Forschungsgegenstand einem Schnittpunkt der Alltags-, Kirchen-, Diakonie- und Frauengeschichte.

Dabei soll eine positivistische Historisierung, Romantisierung, Glorifizierung oder Hagiographisierung vermieden werden. Intendiert ist, anhand der Biographien sowohl Typisches des Berufsfeldes sowie die persönlichen Wahrnehmungen der jeweiligen Person miteinander zu korrelieren. Auch wenn Pierre Bourdieu die Biographie als wissenschaftliches Genre kritisiert hat, weil sie eine Lebensgeschichte erst produziert und im Nachhinein Kohärenzen darstellt und es sich um die Produktion einer „rhetorischen Illusion“ handele,2 rechtfertigt bereits das Anliegen der Frauengeschichtsschreibung einen solchen Zugang, da es ihre Prämisse ist, unterrepräsentierte Personen angemessen zu berücksichtigen und damit traditionelle Dominanzstrukturen zu durchbrechen.3 Die historische Biographieschreibung lässt sich nicht auf ein akribisches Zusammentragen von Quellen und Fakten reduzieren. Autor oder Autorin einer Lebensgeschichte lassen ihren Blickwinkel einfließen, gewichten Fakten mehr oder weniger stark oder lassen sie als unerheblich weg. Somit ist ein „doing biography“ unvermeidlich. Das heißt, um ein Diktum Sigmund Freuds aufzugreifen: „Die biographische Wahrheit ist nicht zu haben“, da die Historikerin unvermeidlich ihre eigene Perspektive an die Biographie anderer heranträgt, ihre eigenen Fragen stellt und dabei die vorhandenen Quellen nach den Erwartungen ihrer selbst und ihrer eigenen Zeit interpretiert.4

Diakonissen als Verkörperungen eines authentischen evangelischen Christentums innerhalb der Gemeinden und unter anderem als Krankenschwestern, Handarbeitsschulleiterinnen und Kleinkinderlehrerinnen wurden bislang kaum untersucht, obwohl davon auszugehen ist, dass sie für die Kirchenbindung und christliche Sozialisation der Gemeindeglieder eine grundlegende Multiplikatorenfunktion besaßen. Diakonissengeschichte kann durchaus als Arbeiterinnengeschichte – wenn auch nicht im klassischen Sinne – verstanden werden, da die Schwestern eine Ausbildung erhielten und durchgängig berufstätig waren.5 Die Diakonissen gehören zu einer gesellschaftlichen Gruppe, die bislang gerade gemessen an ihrer statistischen Quantität innerhalb erwerbstätiger Frauen nur unzureichend repräsentiert ist.

Die drei Lebensgeschichten, die im Folgenden vorgestellt werden, zeigen Genese und Transformation der Diakonissengemeinschaft anhand konkreter Personen und Persönlichkeiten. Sie bilden zudem exemplarisch Alltagsgeschichte innerhalb eines bestimmten Zeitraumes der Diakonissenanstalt ab. Sie zeigen gleichbleibende Muster kollektiver Identität – wie z. B. die bei allen Schwestern vorgenommene Einsegnung, die jeweils gruppenkonforme Kleidung und Haube, der ritualisierte, von Andachten und Gebetszeiten unterbrochene Arbeitstag. Gleichzeitig jedoch repräsentieren sie unterschiedliche Arbeits- und Verantwortungsbereiche innerhalb der Diakonissenanstalt, nämlich die Leitungsebene (Heuser), die Tätigkeit als Gemeindeschwester (Siebel) und schließlich Lehrtätigkeit, Reformbereitschaft und schriftstellerische Arbeit (Hoefer).

Wahrscheinlich bringt es die Geschichtsschreibung einer „total institution“ (Goffmann) und erst recht einer konfessionellen Institution mit sich, dass das kulturelle Gedächtnis in besonderer Art und Weise gepflegt wird.6 Davon zeugen die umfangreichen Überlieferungen von den Festen und Feiern, den Ritualen und Liturgien, den Ordnungen und dem eigenen Liedgut. Ihre Außerachtlassung würde der Rekonstruktion wichtige Perspektiven verschließen. Dieses Material zeigt mindestens, welche Realitätskonstruktionen und -narrationen als für die Gemeinschaft wichtig und zentral erachtet wurden. Hier stellt sich die Frage nach der großen Metaerzählung Sareptas und ihrer theologischen Basis, aber auch nach Variationen oder Umdeutungen von ihr. Es gilt zusätzlich die „offizielle“ Ebene der formalen Ordnungen und theologischen Deutungen zu unterscheiden von Deutungen durch Schwestern, die sich eventuell eine eigene corporate identity geben.7

Allerdings müssen die persönlichen Deutungen der Schwestern und die internen Darstellungen stets als idealisierend verstanden werden. Konflikte mit der Vorsteherebene, unter den Schwestern und mit den Patienten/Klienten oder auch „verbotene“ Gefühle bleiben weitgehend innerhalb der Mauern Sareptas verborgen. Auch wenn das „,Anschmiegen‘ an den Forschungsgegenstand als wichtiges methodisches Element qualitativer Forschung“8 akzeptiert wird, entbindet das nicht von der Frage nach Idealisierungen. Konflikte innerhalb des Diakonissenkosmos blieben nicht aus, wurden jedoch – so jedenfalls mein Eindruck aus den Quellen – meist nicht schriftlich fixiert. Ulrike Winkler konnte am Beispiel der Fürsorgeerziehung durch Sareptaschwestern in den 1960er Jahren klar zeigen, dass der Umgang mit den zu betreuenden Mädchen und jungen Frauen wie auch der Schwesterngemeinschaft untereinander nicht immer „freundlich und einträchtig“ war.9 Diese Konfliktlagen konnten jedoch nicht aus Akten, sondern nur mit Hilfe von Interviews erhoben werden.10 Hier verwies eine interviewte Schwester noch auf ein weiteres Tabu: „Wir lebten zwar zölibatär, wurden aber in keinster Weise darauf vorbereitet in der Schwesternschaft. Auf so ein Leben.“11 Die ihnen geschilderten expliziten sexuellen Erfahrungen ihrer „Fürsorgezöglinge“ stellten für die Schwestern eine Provokation und eine Herausforderung dar.12 Für das 19. Jahrhundert gilt die Tabuisierung solcher Themen um so mehr.

Ein weiteres Anliegen dieser Arbeit ist es, in der biographischen Rekonstruktion mehr als nur den subjektiven Sinn, den die einzelne Schwester sich erschließt, darzustellen. Typische Arbeitsstrukturen sollen anhand der konkreten Arbeitsbereiche der jeweiligen Schwestern exemplarisch gezeigt werden. Es ist davon auszugehen, dass im 19. Jahrhundert die sozialstrukturell vorgegebene Prägekraft der noch agrarisch dominierten und vorindustriellen Gesellschaft eine Individualisierung verhindert hat, und dass zudem die Ego-Dokumente einer Selbstzensur unterlegen haben. Zugleich waren die Schwestern der Ordnung einer Anstalt und einer Gemeinschaft verpflichtet, die Konformität forderte. Aus heutiger, „säkularer“ Perspektive kann die angeeignete „Selbstverleugnung“ als christliches Ideal erweckter Frömmigkeit als Ausdruck einer Gesellschaft gesehen werden, in der Individualisierung nur die Option weniger Privilegierter sein konnte.

Im Selbstverständnis der zeitgenössischen, erweckten Frömmigkeit handelt es sich dagegen um eine Haltung, die die Verwirklichung eigener Bedürfnisse, den Freiraum für eine individuelle Formung der Persönlichkeit innerhalb der theologischen Anthropologie als „Sünde“ und zum „alten“, nicht erweckten Menschen gehörig qualifiziert hätte.

Für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt, dass in ihm Individualisierung aufgrund der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialstaatlichen Bedingungen in immer höherem Maße möglich wird. Die zunehmende Säkularisierung trug dazu bei, dass die Kategorie „Selbstverleugnung“ ihre Relevanz weitgehend einbüßte. Dies gilt zunehmend auch für weibliche Lebensläufe, so dass hier ein Erklärungsansatz für den Rückgang der Mutterhausdiakonie gesehen werden kann. Dazu kommt: „Für eine Berufs- und Erwerbstätigkeit waren Frauen spätestens ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr auf die Mutterhäuser angewiesen, genausowenig war eine familiäre Lebensform für den ‚guten Ruf‘ einer Frau zwingend erforderlich. Damit verlor die Mutterhausdiakonie eines ihrer Alleinstellungsmerkmale, und es verblieb ihr zunächst die Gemeinschaft als zweites unterscheidendes Kennzeichen.“13 Diese Veränderungen der gesellschaftlichen Haltung führten zum langsamen Rückgang und infolgedessen zu einem fast völligen Verlust dieser Lebensform bzw. zu ihrer Transformation.

1.2 Biographiewürdigkeit und Biographieanalyse

Mit Hilfe der Quellen sollen Schwesternbiographien nachgezeichnet werden, deren Leben allermeist aus Zurückhaltung und unermüdlicher Arbeit im Namen Jesu bestand und die sich persönlich sicherlich nicht als biographiewürdig empfanden. Galt als Maßstab für Biographiewürdigkeit innerhalb der feministischen Forschung die „Beschreibung außergewöhnlicher Frauen“, die als Beispiele von gelebter Unabhängigkeit und Kreativität fungieren sollten, so wird verständlich, warum Diakonissen bislang nicht als biographiewürdig erachtet wurden.14 Jochen-Christoph Kaiser vermutete, dass das mangelnde Forschungsinteresse auf „weltanschauliche“ Aversionen gegenüber dem konfessionellen Bereich und seinen vermeintlichen und tatsächlichen antiemanzipativen Elementen zurückzuführen sei.15

Diakonissen sind keine „berühmten Frauen“. Im Gegenteil: sie sind als Individuen hinter und in ihrer Gemeinschaft kaum erkennbar. Die Vorsteher von Diakonissenanstalten und überhaupt die Einrichtungen der Inneren Mission seit dem 19. Jahrhundert sind meist wenigstens evangelisch sozialisierten Menschen noch bekannt. Auch Diakonissen werden manchmal noch als Gemeindeschwestern oder Kindergärtnerinnen oder vielleicht als Schwestern in einem Diakonissenkrankenhaus erinnert. Als konkrete Persönlichkeiten in ihrem eigenständigen Wirken blieben sie jedoch meist am Rande, gehörten und gehören jedenfalls zu keiner öffentlichen Erinnerungskultur. „Gendering historiography“ lautet auch hier die Aufgabe, die sich angesichts einer männlich dominierten Erinnerungskultur stellt.16 Die entindividualisierte Wahrnehmung gehörte wesentlich zum theologischen Konzept, ging es doch nicht um eine Entfaltung der Individualität und Persönlichkeit der Einzelnen, sondern um eine Zurückstellung der eigenen Belange und Persönlichkeitsmerkmale um des Dienstes an den Hilfsbedürftigen willen. Hier werden Stereotype von christlicher Anthropologie und weiblicher Zurückhaltung und Hingabe mit dem theologischen Konstrukt verbunden. Dies wurde zusätzlich durch die Organisationsform „Mutterhaus“ befördert. Das Mutterhaus als Nachbildung einer Großfamilie besaß eine strikte Hierarchie. Die Wirtschaftsform der Anstalt mit ihrem geradezu militärisch organisierten Organisationsprinzip diente einem effektiven Einsatz ihrer Arbeitskräfte, deren Freiraum entsprechend gering war. Das ist ein Charakteristikum, das nicht nur für Frauen in Diakonissenanstalten galt, sondern auch für das Militär oder die Fabrikarbeit.17

Diako...