![]()

HISTORIAS DE VIDA

Uno de los grandes privilegios del psicoterapeuta es la oportunidad única de conocer en profundidad otras vidas. En cierta forma, se nos otorga la oportunidad de «vivir» otras vidas. Es cierto que es también una gran responsabilidad, porque ese conocimiento de las historias de vida de los clientes se nos ofrece con el compromiso, por nuestra parte, de ayudar a cambiar la narración de esas historias.

Se espera de nosotros que facilitemos la «reescritura» de esas historias, para introducir más esperanza, más integración, más satisfacción, mejor afrontamiento del dolor. Es una labor compleja y fascinante, que solo se puede hacer con el material que el cliente trae a las sesiones de terapia. El cambio en psicoterapia exige que todo nuestro trabajo se haga con material verdadero y auténtico para el cliente; no cabe trampa ni cartón.

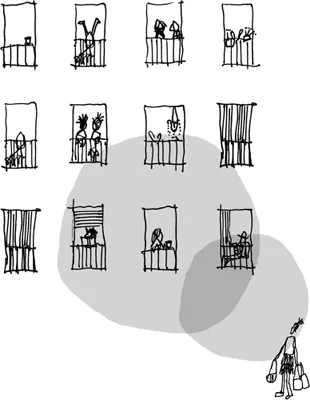

Y, además, cuando se produce el cambio en psicoterapia, se debe, en gran medida, a cosas que están fuera de nuestro ámbito profesional y fuera de las sesiones de terapia. Si bien estamos ahí para facilitar el cambio, es importante saber que las características del cliente, su entorno social y sus experiencias vitales previas, incluso algunos acontecimientos fortuitos e impredecibles, van a ser determinantes en ese cambio. Por eso, me ha parecido siempre importante abrir la ventana y mirar fuera de la sala de terapia, a la vida del cliente, a su mundo; escuchar, observar, indagar, explorar todo aquello que está pasando en su vida, más allá de nuestras teorías y nuestras hipótesis clínicas.

La mayor parte de las historias de vida que he tenido el privilegio de conocer y de «reescribir» con las personas y familias con las que he trabajado en terapia son ejemplos de resiliencia. Con frecuencia me pregunto: «¿Qué hubiese hecho yo si tuviese que afrontar las adversidades de mis clientes?». Las respuestas son diversas, pero casi siempre apuntan a una misma conclusión: tengo mucho que aprender de cómo ellos lo han afrontado. Es algo de lo que estoy sumamente agradecido.

![]()

CORONAVIDAS

Jenifer

[23:32 horas del miércoles 1 de abril de 2020, toda la población española en cuarentena por la pandemia de la COVID-19]

Se han ido todos del piso y me he quedado sola. Por ahora pagan el wifi, creo. No llevo todo el confinamiento aquí, así que está siendo más duro, o un alivio; depende de cómo se mire. Las dos primeras semanas decidí confinarme con Alba. Fueron dos semanas muy intensas, todavía no sé si buenas o malas; está por ver. Solo llevábamos saliendo un par de meses, exactamente nueve semanas, porque voy a eliminar la segunda, ya que tuvimos un…, no sé cómo llamarlo…, un malentendido… Decir una «infidelidad» no sería adecuado porque, en la primera semana, lo nuestro estaba todavía en el aire. Para mí, ha sido la primera relación que parece «una relación». Y está claro que ella, siendo más joven que yo (creo que tiene veinte, aunque no sé de dónde lo he sacado), tiene más experiencia de estar con alguien «en serio», o aparenta bien. Pensándolo mejor, la idea de confinarnos juntas fue suya. Igual no tiene tanta cabeza como parece.

Una noche le dije que yo no tenía a nadie. Y fue un momento complicado, porque odio que la gente se compadezca; es algo insoportable. El caso es que fue decirlo y me puse inmediatamente a la defensiva, como si ya hubiese escuchado su tono de voz, visto su cara y conociese lo que iba a decir. Y todo eso era una mierda y yo me iba a ofender. Pero, igual que en esas videollamadas con mucho retardo, unos segundos después de ver y oír lo que había inventado mi mente que ella diría, resultó que Alba respondió de otra manera, con curiosidad normal, sin pasarse, sin «esa» cara. Y ahí me tiré a la piscina y le conté mi vida sin milagros.

El milagro es que yo estuviese con ella y contándole que mi padre es un cabrón que ha hecho doce años de cárcel y mi madre una persona adicta que yo apenas he visto tres semanas seguidas desde que tenía seis. Lo más complicado fue contarle que tenía idealizado a mi padre y me escapé de una familia acogedora bastante maja para ir a vivir con él. Me da todavía vergüenza y es imposible de explicar. Cuando Alba me preguntó qué pasó con mi padre, entendió por mi cara que la cosa había sido muy jodida y pasamos del asunto.

La otra pregunta inevitable fue más fácil; me refiero a explicarle a Alba cómo llegué a entender que lo de mi madre era una enfermedad. Pero también me da palo explicar todas las putadas que le hice a mi madre y a mis abuelos maternos hasta que cumplí dieciocho años. Hasta a mí misma me parece raro que esa adolescente tan hija de puta fuese yo. Pero le conté todo a Alba, así que me quedé como una tía desnuda delante de una manada de hienas en mitad de una selva. Y Alba respondió como una superheroína que baja volando, pone a las hienas en su sitio y me lleva a su piso. ¡Confinadas! ¡A salvo!

Es verdad que Alba también me contó bastantes cosas de su vida. Y creo que no me contó mucho, porque su vida es tan normal que no da para más. Para mí, el problema es aceptar que una tía como ella pueda estar conmigo. Y también se lo dije. Creo que se lo dije mal, pero lo solté.

Joder, nunca me he abierto así con nadie: ha sido por la puta cuarentena. Cuando Alba me dijo que tenía que irse a cuidar a sus padres, vino mi pánico y mi paranoia. Yo ya sabía que ellos lo llevaban pidiendo desde el primer día. Y también que son bastante mayores y que su madre tiene una enfermedad rara, autoinmune o algo así. Cuando llegó el momento, le dije que era injusto, que era su hermano mayor quien debería ocuparse de sus padres (obviando que vive en Nueva Zelanda) y que no podía dejarme así… Reaccioné fatal, la verdad.

Dejé su apartamento para volver a mi piso (su portal y el mío distan 20 metros en la misma calle). Mis tres compañeros de piso salieron disparados para su casa el primer fin de semana de la alarma. Son unos niñatos que no han tenido problemas en su vida: todo lo pagan sus padres, todo lo organizan sus padres. Ni me preguntaron qué iba a hacer yo. Bueno, no quiero enfadarme. La cruda realidad es que soy yo quien no tengo esa alternativa de largarme, y me sale un poco de resentimiento. Al menos, me dijeron que me quedase y que seguirían pagando su parte del piso (aunque Manu no ha pagado todavía) y, sobre todo, que el wifi lo iban a pagar, para no dejarme tirada.

Volver a este piso sin mis compañeros es raro. Echo de menos a Carla, especialmente. Parece que todo lo que estábamos viviendo este curso haya sido un sueño, irreal. Es mi primer año sin ayudas, sin educadores, sin mi psicóloga (aunque la veo cada tres meses), pero también mi primer año de libertad total. Y, de hecho, me estoy organizando:

Tiempo de redes: sobredosis.

Tiempo de estudiar: cumpliendo lo justo, pero aprobaré seguro.

Tiempo de comer: fatal (¿será verdad tanto rollo de que la gente aprende a cocinar y tal?).

Tiempo de ejercicio: cero; si adelgazo más, me hago invisible.

Tiempo de dormir: cuando me despierto, no me acuerdo de qué serie estaba viendo.

Tiempo de llorar: bajando la curva, como la del virus, cada día un poco menos.

Me ha llamado Paula, mi psicóloga. Es maja, me ha dicho que soy «alguien especial» y, para putearla un poco, le he preguntado: «¿Cómo? ¿Que soy una “especialidad”? ¿Qué quieres decir?». Ella me tiene tomado el punto y se ha reído. Me ha contestado: «Eres la especialidad de la casa». ¡Qué cabrona! Me ha gustado; le he contado algunas cosas. Hemos quedado en hablar otro día.

He entendido que tengo que darle espacio a Alba. Igual la asusté contándole mi vida; quizá me pasé contándole cosas. He entendido que ahora ella está con más gente y sentirá —¡como yo!— un resacón psicológico enorme después de esas dos semanas de sobreintimidad y sobreconexión. ¡Joder, yo que soy como un erizo cuando alguien se me acerca en son de paz! Lo mío es amistad guerrera, amor bélico; es lo que me va. Creo que el confinamiento me ha jugado una mala pasada. O me ha abierto una puerta, ojalá. Ya se verá.

Nelson

[4:45 horas del miércoles 1 de abril de 2020, toda la población española en cuarentena por la pandemia de la COVID-19]

Son las 4:54 de la mañana y Nelson no puede soportar ver cómo ese corzo, o ternera, o lo que sea, es devorado por varios leones. Los leones lo miran a él directamente y le entra pánico. Se comen al pobre animal con mucha facilidad; es como morder un helado cremoso. Este detalle aumenta su pánico. Esa sensación de carne blanda le recuerda algo terrible y no quiere pensar en ello. También las miradas de los leones, mientras se comen al manso animal cremoso, le hacen recordar algo que le da incluso más miedo: los ojos pastosos y enrojecidos del señor Luis Emilio cuando se acercaba a él de niño y comenzaba todo aquel infierno.

Los leones comienzan a moverse hacia él y el corazón de Nelson aumenta su galope de huida hasta tocar ese punto de alarma que hace que se despierte. Está sudando y agitado; respira mal. Mira a su alrededor y comprueba que no está en una selva ni tampoco en Caoruco, y que no acecha el asqueroso Luis Emilio.

Nelson se incorpora con dificultad, porque se ha quedado un poco entumecido por la mala postura al dormir. Por un momento, la visión nocturna de la casa le hace dudar de si es real o un sueño. «Esto es real; es verdad». Se da cuenta de que el día anterior, zapeando en la tele, se paró un par de minutos en un documental de animales y vio unas escenas terribles sobre leones cazando. Siente un escalofrío al recordar que esa escena le hizo pensar en todo lo que había vivido desde los seis hasta los trece años. Le pareció absurdo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y cambió rápido de canal.

Toma la botella, casi vacía, de Coca-Cola del frigorífico y echa un trago que termina de consumir todo lo que quedaba, ya sin fuerza ni sabor, pero suficientemente fría para despejar su pesadilla y reponerle un poco el ánimo. Ahora se percata de que se había quedado dormido sobre la alfombra y un cojín diminuto jugando con la Xbox. Se ve que alguien apagó la consola y le echó una manta por encima. «Seguro que fue Luz», piensa, cuando ve que su hermanastra está durmiendo en el sofá contiguo, como todas las noches desde que se inició el confinamiento. Se acerca un poco a ella y, al ver que está profundamente dormida, le dice en susurros: «Eres una crac, Luz, la number one».

Nelson siente ganas de fumar un cigarrillo y encara el pasillo hacia el patio interior del edificio. Es diminuto, pero, como viven en el bajo, pueden salir y sentarse en un maltrecho sillón. Se para en el pasillo y abre, con mucho cuidado, una puerta que da a una pequeña habitación interior que solo tiene un ventanuco al patio. Ve que Rosa está dormida y calcula que le queda poco más de una hora para levantarse e ir a trabajar; es auxiliar sanitaria en el hospital. Desde el confinamiento, apenas la ve, porque trabaja todo el tiempo y viene a dormir de forma sigilosa, sin rozarse con nadie. De hecho, no quiere que nadie entre en esa habitación. Nelson entra sigilosamente y ve que un par de dedos del pie de Rosa asoman por fuera de la manta. Estira un poquito de la manta para tapar esos dedos descuidados. «Te debo la vida, Rosa, por pagar mi viaje desde Caoruco».

Sale sigilosamente y, en el otro lado del pasillo, está completamente abierta la puerta de una habitación grande con tres camas. Se...