![]()

Svenja sagt: „Wir verstehen uns, nicht wahr?“ Tom entgegnet: „Nein, ich verstehe dich nicht.“ Solche Ereignisse hat jeder tausendfach erlebt oder wahrgenommen, am eigenen Leibe, durch Erzählungen, im Fernsehen, in Büchern – jeweils mit unterschiedlichsten Personen, Rollen, in allen möglichen und unmöglichen Lagen unter den unterschiedlichsten Umständen, heute und früher. Menschen kommunizieren miteinander und bemühen sich um wechselseitige Verständigung, in ein und derselben Situation oder über große Entfernungen oder Zeiträume hinweg. Unser Glück und Wohlbefinden hängen davon ab, wie gut das jeweils gelingt.

Das ist das Grundproblem der Germanistik, ihr Thema am Beispiel der deutschen Sprache und Literatur. Im Alltag unterstellen wir meist, dass wir uns, jedenfalls auf einer banalen Ebene, ohne weiteres verstehen. Wenn ich am Postschalter 10 Briefmarken zu 55 Cent kaufe, bekomme ich sie auch. Wieso eigentlich? (In der Sparkasse oder in einem anderen Land würde ich für die gleichen Worte verständnislos angestarrt.) Wieso funktioniert alltägliche Kommunikation einigermaßen selbstverständlich? Wann, wie und warum gelingt sie nur teilweise oder gar nicht mehr? Unter welchen Umständen bemerken wir Missverständnisse, und wie gehen wir damit um? Wie sieht es bei Telefonaten aus, E-Mails, Chat? Bei Liebeserklärungen, wissenschaftlichen Aufsätzen, Gebrauchsanweisungen? Bei der Lektüre von Gedichten? Romanen aus dem 19. Jahrhundert? Mittelalterlichen Handschriften?

Was von allein zu funktionieren scheint, wird von Wissenschaftlern durchleuchtet und kritisch hinterfragt. Das ist in Natur- und Sozialwissenschaften so, aber auch in Sprach- und Literaturwissenschaften. Warum? Diese kindliche Frage ist der Motor von Wissenschaft überhaupt. Neugierig schaut man hinter die Kulissen: Was läuft da ab? Wieso? Könnte das auch anders gehen? Kann man davon etwas abgucken oder verbessern?

Im Alltag unterstellt man normalerweise, dass wir einander verstehen. Das ist auch sehr praktisch, denn wenn wir das dauernd in Frage stellten, würden wir einander ständig blockieren und kämen keinen Schritt weiter. Wissenschaft hat aber das Privileg und die Aufgabe, tiefer zu blicken und mehr zu sehen. In ihrem Denken und Tun setzt sie die alltäglichen Routinen vorübergehend außer Kraft und betrachtet sie unter ungewohnten Gesichtspunkten, damit man dahinter kommt und es vielleicht besser machen kann. Wissenschaft ist ein Fest, das den Alltag beflügelt. Freuen Sie sich auf die Lust Ihres Studiums!

Sprach- und Literaturwissenschaft also gehen ganz im Gegensatz zu den Gewohnheiten des Alltags davon aus, daß sich das Mißverstehen von selbst ergibt und das Verstehen auf jedem Punkt muß gewollt und gesucht werden. So formulierte es FRIEDRICH SCHLEIERMACHER schon im Jahre 1838 (SCHLEIERMACHER 1977, 92). Können wir seinen Text heute verstehen? Wie gut, wie genau, wieso überhaupt und mit welchen Mitteln? Germanistik beschäftigt sich mit der Möglichkeit und Wirklichkeit von Verstehen und Missverstehen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ziemlich viel. Während Sie dieses Buch lesen (und es zu verstehen suchen!), werden Sie merken, dass dieses vielleicht unscheinbare Thema es (was?) in sich hat. Es ist ein weites Feld, unsere halbe Kultur.

Germanistinnen und Germanisten, das wissen Sie nun schon, sind Fachleute für wechselseitige Verständigung, also für Sprechen und Zuhören, Schreiben und Lesen. Man kann es auch komplizierter ausdrücken: Experten für Sprach- und Textproduktion, Sprach- und Textverstehen sowie deren mediale Vermittlung. Mit dem Studium der Germanistik können und sollen auch Sie solche Fachleute werden. Das qualifiziert Sie dann für Berufe, in denen es professionell um Verstehen von (deutscher) Sprache und Literatur geht: in Schule und Hochschule, Erwachsenenbildung, Verlagen, Presse und anderen alten und neuen Medien, PR- und Kommunikationsabteilungen anderer Firmen im In- und Ausland und überall dort, wo professionell gesprochen und geschrieben wird.

Im Germanistikstudium erarbeiten Sie sich systematisches und historisches Wissen rund um die deutsche Sprache und Literatur und deren Vermittlung; und Sie entwickeln, pflegen und fördern ein reflektiertes Sprachbewusstsein, das Ihnen erlaubt, Sprache und Literatur mit anderen Augen zu sehen und folglich sorgfältiger und effektiver damit umzugehen, als Nichtprofis das können.

Die verschiedenen Teilbereiche der Germanistik setzen unterschiedliche Schwerpunkte.

1. Im sprachwissenschaftlichen Zweig geht es um Sprachsystem und Sprachgebrauch (vornehmlich der Gegenwart, doch unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte).

2. Die Literaturwissenschaft kümmert sich um ästhetisch geformte sprachliche Erzeugnisse (Lyrik, Drama, Prosa) und ihre Entstehungs- und Wirkungsbedingungen.

3. Die germanistische Mediävistik liefert für beide Seiten ein historisches Kontrastwissen über das Mittelalter, das die geschichtliche Bedingtheit auch aller späteren Epochen einschließlich unserer Gegenwart verdeutlicht.

Eine solche Einführung in die Germanistik kann nur einen ersten Einblick bieten und gewiss keinen Gesamtüberblick. Es ist aber das erklärte Ziel dieses Bandes, das Fach Germanistik so darzustellen, dass die drei Teilfächer Linguistik, Literaturwissenschaft und Mediävistik über sechs Kernthemen miteinander verbunden werden. Damit soll sichtbar gemacht werden, dass bei aller Differenzierung der Teilfächer auch analoge Fragestellungen und Verfahren existieren, die zwar ihre je fachspezifischen Ausprägungen besitzen, die aber vielfach voneinander profitieren. Zwar hat jedes Teilfach seine eigene Systematik und Geschichte, doch gibt es auch zahlreiche Verknüpfungen und Überschneidungen. Die Vernetzung in diesem Band soll helfen, über die Präsentation von Kernthemen und historischen Grundlinien das Gesamtverständnis des Faches zu fördern.

Systematische Kategorien wie Zeichen, Performanz, Medialität, Textualität, Erzählen, Rhetorik und Ästhetik betreffen eminent sowohl den Umgang mit Sprache als auch mit Literatur und verorten die Germanistik zugleich im Spannungsfeld von Tradition und Aktualität. So werden aktuelle systematische Forschungsfelder vorgestellt und zugleich in ihrer historischen Genese entfaltet. Die Akzentuierung der systematischen Ebene des Bandes und der einzelnen Kapitel fällt notgedrungen zu Lasten des historischen Überblicks aus, den Einführungen traditionell bieten. Vieles konnte daher hier nicht aufgenommen oder nur angedeutet werden. Detaillierte Autorenportraits etwa, Gattungsgeschichte, Epochenproblematik und viele linguistische Einzelthemen mussten zugunsten der exemplarischen Skizzierung großer Linien in den Hintergrund treten. Textbeispiele sind auf wenige, klassische Beispiele beschränkt. Nicht einmal konnten alle aktuellen Felder gleichmäßig berücksichtigt werden, denkt man etwa an Sozialgeschichte, Diskursanalyse, Genderforschung oder Literaturtheorie. Solche komplexen Felder müssen einem späteren Band vorbehalten werden. Diese Einführung vermittelt daher weniger stoffliches als vielmehr das methodische Grundlagenwissen, Verbund- und Reflexionswissen, das jede und jeder braucht, die oder der erfolgreich Germanistik studieren möchte.

Die folgenden sechs Kapitel bilden eine Art Homepage Ihrer persönlichen Germanistik in Buchform, in die Sie sich während Ihres Studiums immer tiefer hineinklicken. Damit Sie die Übersicht nicht verlieren, ist am Ende des Bandes ein Glossar beigefügt. Hier können Sie Begriffe und Definitionen jederzeit nachschauen, wenn Sie deren Bedeutung nicht mehr genau erinnern, etwa was eine Abbrevatio, parole oder ein Zauberspruch ist. Am Ende jedes Kapitels finden Sie zudem jeweils Fragen, die Ihrer Lernkontrolle dienen. Wenn Sie diese beantworten können, wissen Sie, dass Sie das Kapitel verstanden haben. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Ihnen die Germanistik in großen Zügen verständlich zu machen. Ihre Aufgabe ist es, das alles irgendwie zu verstehen.

![]()

2 | Zeichen – Regeln – Ordnung |

1Zeichen

In FRANCIS FORD COPPOLAS Verfilmung von MARIO PUZOs Roman Der Pate (1972) wird eine kugelsichere Flak-Jacke, in die ein toter Fisch eingewickelt ist, bei der Corleone-Familie abgegeben. Clemenza, einer der Empfänger, bemerkt: „Das ist eine sizilianische Nachricht. Sie bedeutet, dass Luca Brasi bei den Fischen liegt.“ (Im englischen Original heißt es „sleeps with the fishes“ – also ermordet wurde). Wie ist es möglich, dass tote Gegenstände etwas ganz anderes bedeuten als sie selbst sind?

Dazu braucht es mindestens zwei Kommunikationspartner mit einer irgendwie gemeinsamen Geschichte, also einem gemeinsamen Hintergrund, vor dem das aktuell Gemeinte zu verstehen gegeben werden kann. Im Film steckt die Familie, die Luca Brasi hat strangulieren lassen, einen toten Fisch in dessen Jacke und kann davon ausgehen, dass die Gegenseite die Anspielung verstehen wird. Ein Gegenstand wird verwendet, um eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. In genau dieser Form geht das nur einmal, in dieser konkreten Situation. Wenn es gelänge, aus solchen ad hoc erfundenen Zeichen allgemeiner geltende Zeichen zu entwickeln, die unabhängig von einer speziellen Konstellation funktionieren, dann wäre Kommunikation allgemein möglich, auch jenseits von einzelnen Fällen und über persönliche, zeitliche und räumliche Entfernungen hinweg.

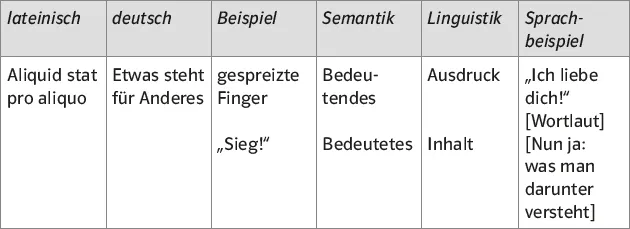

Eben das ist Menschen gelungen. Im Laufe ihrer langen Geschichte haben sie ganze Universen von Zeichen erfunden – so viele, dass manchmal behauptet wird, wir deuteten alles als Zeichen, und auch die Wissenschaften seien nichts anderes als hoch entwickelte Künste zur Konstruktion und Deutung von Zeichen (sei es der Natur, sei es der Gesellschaft). Zeichen ist alles, das für anderes steht als sich selbst. Wenn jemand einen Ausdruck als Inhalt versteht, gibt oder liest er ein Zeichen.

Das bilaterale Zeichenmodell

Davon gibt es drei Arten.

1. Ikonische Zeichen (wie realistische Fotos und Abbildungen) sind dem, was sie zeigen, strukturell ähnlich.

2. Indexikalische Zeichen (wie ein pfeifender Teekessel, der anzeigt, dass Wasser kocht) stehen in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem, was sie anzeigen.

3. Symbolische Zeichen (wie das Vorfahrt-achten-Schild in der Nebenstraße) hingegen erhalten ihre Bedeutung durch konventionelle Zuschreibung.

Der tote Fisch in der Jacke hat von allen drei Zeichenarten etwas, und das macht die Botschaft in diesem Falle leichter zu durchschauen. In gewisser Hinsicht ist der Fisch in der Jacke, so makaber das wirkt, dem ermordeten Luca Brasi ähnlich (ikonisch); gerade darin steckt eine zusätzliche Beleidigung. Die Jacke selbst weist keine Schusslöcher auf; der Empfänger kann also schließen, dass ihr Inhaber nicht erschossen, sondern auf andere Art umgebracht wurde (indexikalisch). Beides zusammen reicht aber nicht zur Entzifferung der Botschaft aus. (Es brauchte sich ja überhaupt nicht um ein Zeichen zu handeln, sondern lediglich um einen ebenso geschmackwie bedeutungslosen schlechten Scherz.) Der Absender geht vielmehr zu Recht davon aus, dass der ihm bekannte Empfänger in derartige „sizilianische“ Gepflogenheiten der Kommunikation eingeweiht ist (symbolisch).

Name | Verhältnis zwischen Ausdruck und Inhalt | Beispiel |

Ikon | strukturell ähnlich | Porträt ähnelt dem Vorbild |

Index | ursächlich aufeinander bezogen | Schmerz zeigt Krankheit an |

Symbol | konventionell geregelt | Wörter bezeichnen Vorstellungen |

Die drei Arten von Zeichen

Menschliche Sprache operiert mit symbolischen Zeichen. Sprachliche Zeichen, zum Beispiel das Wort Nachricht, sind dem, was sie bezeichnen, weder strukturell ähnlich noch ursächlich verbunden. Wir verstehen sie nur deshalb, weil wir gemeinsam gewohnt sind, diesem bestimmten Ausdruck praktischerweise einen mehr oder weniger bestimmten Inhalt zuzuordnen. Clemenzas Hinweis „Das ist eine sizilianische Nachricht“ verbindet sprachliche Zeichen, die innerhalb einer Sprachgemeinschaft durch stillschweigende Übereinkunft (Konvention) allgemein anerkannt werden, zu einem Zeichenkomplex, der eben aufgrund solcher Übereinkunft dechiffriert, also verstanden werden kann, weil Sender und Empfänger sozusagen über den gleichen Schlüssel verfügen. Wer Deutsch beherrscht, hat diesen Code per Spracherwerb gelernt.

So gesehen ist das, was wir deutsche Sprache nennen, eine Menge von Zeichen und Regeln zur Benutzung dieser Zeichen, welche die Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen im Laufe ihrer Kommunikationsgeschichte erarbeitet und sozusagen stillschweigend vereinbart haben, um sich untereinander verständigen zu können. Germanistik untersucht, wie sie das tun. Dabei kümmert sie sich auch um die dreierlei Beziehungen, in denen jedes Zeichen steht:

▶ zu anderen Zeichen (syntaktisch),

▶ zu dem, was sie bedeuten (semantisch), und

▶ zu Zeichenbenutzern, die sie verwenden (pragmatisch).

Name | Beziehung des Zeichens | Beispiel |

syntaktisch | zu anderen Zeichen | „Wir“<–>„protestieren“ [beachte den Plural] |

semantisch | zum Inhalt | [die Beziehung zwischen Ausdruck und Inhalt] |

pragmatisch | zu Sprechern und Hörern | [z.B. Entschlossenheit, Ironie, Aufforderung] |

Die drei Relationen von Zeichen

2Regeln

Germanistik ist die Wissenschaft von der deutschen Sprache und Literatur. Das ist ein weites Feld. Ungefähr hundert Millionen Menschen verkehren täglich in deutscher Sprache. Sie regeln damit ihr gesellschaftliches Zusammenleben, sie drücken sich aus, wollen verstanden werden und Mitmenschen beeinflussen. Sie tun das in Wort und Schrift, in unterschiedlichsten Gesprächs- bzw. Textsorten, Kommunikationsformen und Medien. Und viele von ihnen erfreuen sich daran, dass mit sprachlichen Mitteln Kunstwerke geschaffen wurden und werden: Sie lesen, hören und schreiben Gedichte, Erzählungen, Romane, gehen ins Theater, schauen Filme an oder hören Lieder.

„Hi Svenja, mein Rechner is grad kaputt – kannze mir ma das Lied da downloaden?“ Das ist so ein Beispiel. Zwei Menschen in einer Situation. Einer hat ein Problem und bittet den anderen um Hilfe. Ohne ...