![]()

Courant normal au cours de la Seconde Guerre mondiale

Les origines du néolibéralisme

Après la crise des banques allemandes en 1931, la Suisse élabore la même année un accord de compensation avec l’Autriche et la Hongrie. Le fait que le secrétaire du Vorort Otto Hulftegger négocie cet accord est très caractéristique et donne le ton de l’étroite collaboration entre l’USCI et l’administration fédérale au cours des années 1930 et 1940. En 1939, au début de la guerre, l’USCI crée alors le titre de directeur à part entière. Jusque-là, c’est le vice-président qui assume la direction des affaires. L’ancien secrétaire Heinrich Homberger est alors nommé directeur à plein temps. Ce mode de promotion perdure jusqu’au XXIe siècle au sein de l’union et d’Economiesuisse lors des différentes nominations au poste de directeur. Au cours de la crise économique mondiale des années 1930, l’industrie exportatrice suisse, c’est-à-dire le moteur de la prospérité suisse, se grippe très nettement du fait de la faiblesse de la demande. Les barrières commerciales des États industriels et le renchérissement des exportations suisses provoqué par un franc fort frappent l’économie exportatrice de plein fouet. En collaboration avec l’USCI, la Confédération met en place un commerce extérieur contrôlé. Cette coopération avec l’USCI était inévitable, car seule l’association faîtière des entreprises est en mesure de fournir des chiffres et des estimations sur les performances de ces dernières ; or, les accords de compensation s’appuient sur ces données. Dans le cadre d’une économie de guerre planifiée, il est inéluctable que l’industrie exportatrice structure ellemême les exportations, raison pour laquelle l’USCI devient alors un interlocuteur incontournable et se voit confier des compétences par la Confédération, par exemple en matière de négociations. Le Vorort prend notamment en charge l’office de compensation pour le trafic dit de compensation. Ceci s’accompagne d’une charge de travail administratif pour les entreprises encore jamais vue jusque-là ; celles-ci sont alors soutenues par les chambres de commerce cantonales. Ces dernières établissent les certificats d’origine nécessaires aux entreprises attestant que les produits d’exportation ont été fabriqués en Suisse et qu’ils n’y ont pas simplement été transformés. La Confédération entame dès 1938 la planification de l’économie de guerre avec les différentes organisations existantes. C’est ainsi que la Suisse jouit non seulement d’une certaine stabilité politique, mais également d’une bonne organisation lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939 après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne.

Outre les accords de compensation et les offices de compensation existants, les services administratifs dédiés à l’économie de guerre ont maintenant leur rôle à jouer. C’est en particulier la création de l’Office de guerre pour l’industrie et le travail et celle de l’Office de guerre pour l’alimentation, placés tous les deux sous l’égide du Département fédéral de l’économie. Ces deux offices comptent respectivement sept et huit sections. Les représentants de l’USCI prennent surtout les rênes de l’Office de guerre pour l’industrie et le travail. Hans Sulzer, président de l’USCI, dirige jusqu’en 1941 la section des métaux et des machines ; Carl Koechlin, vice-président de l’USCI, celle de la chimie et des produits pharmaceutiques, et Gustav Eisenmann, membre du Vorort et directeur de la fabrique de papier Biberist, la section du papier et de la cellulose. Collaborateur de la société BBC à Baden et conseiller national radical (PRD), le chef de l’Office de guerre pour l’industrie et le travail, Ernst Speiser, devient membre du Vorort après la guerre et brièvement président de la Société pour le développement de l’économie suisse (sdes). D’autres membres du Vorort travaillent au sein de l’Office de guerre pour l’alimentation. Le directeur de l’USCI, Heinrich Homberger, est membre de la commission permanente de négociation du Conseil fédéral. Plus tard renommée « Délégation économique permanente » et encore en activité jusqu’au début du XXIe siècle, cette délégation siège, comme son nom l’indique, littéralement en permanence pendant la guerre. Le directeur du Vorort Heinrich Homberger, qui a pris ses quartiers à l’hôtel Schweizerhof à Berne et est autorisé à utiliser le bureau 62 du département du commerce situé aile ouest du Palais fédéral, sera surnommé le « huitième conseiller fédéral ».4 À y regarder de plus près, l’USCI a déjà procuré par le passé un vrai septième conseiller fédéral lorsque son vice-président, Ernst Wetter, est élu au Conseil fédéral en 1938 et se voit confier le Département fédéral des finances et des douanes.

Alors que les entrepreneurs comme Carl Koechlin prônent encore avant la guerre l’orientation de l’industrie exportatrice suisse le plus possible vers les États-Unis, la réalité effective est tout autre à l’été 1940 : la suprématie de l’Allemagne se profile. Lorsque la Wehrmacht envahit Paris, l’exode commence en Suisse. De nombreuses personnalités en exil dont le prix Nobel de littérature Thomas Mann ou l’économiste Ludwig von Mises s’enfuient aux États-Unis. En Suisse, le mouvement dit du frontisme arrive à son point culminant ; il prône une gouvernance autoritaire et la censure des journaux. La « Pétition des 200 » remise au Conseil fédéral en 1940 marque le moment le plus sombre de la tradition libérale en Suisse. Signée par des personnes issues des milieux militaires et certains représentants de l’industrie, ce texte dénonce l’attitude antigermanique des rédacteurs en chef de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) et des Basler Nachrichten. Lorsque les États-Unis abandonnent leur neutralité après l’attaque japonaise de Pearl Harbour et entrent en guerre en 1941, la Suisse est économiquement isolée par la politique de blocage des pays en guerre. Or, la Défense spirituelle se manifeste à cette même période ; la population et des entrepreneurs soutiennent l’attitude critique de la NZZ et d’autres journaux à l’encontre du totalitarisme de l’Axe. Un groupe de journalistes s’organise essentiellement autour du rédacteur en chef de la NZZ, Willy Bretscher, et réclame un retour au libéralisme et la préservation de ses valeurs. Ils sont convaincus que la Suisse, de par son histoire, est la terre fertile sur laquelle le noyau même du libéralisme peut de nouveau prendre racine.5

L’idée de la Suisse comme un cas particulier dans l’histoire, «La Suisse […] est une exception au même titre que toutes les réussites de ce monde », est défendue par l’économiste allemand Wilhelm Röpke en exil à Genève. Son livre « Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart » (Crise sociale de notre temps) paraît en mars 1942 aux éditions Eugen-Rentsch à Erlenbach et devient rapidement un bestseller en Suisse et un classique de la Défense spirituelle. L’adaption française sort en 1945 aux éditions de la Baconnière. Röpke est l’un des premiers professeurs non juifs à être démis de ses fonctions par le national-socialisme, il part alors en exil à Istanbul avant de rejoindre en 1936 l’Institut des Études internationales de Genève grâce à William Rappard. Il compte Friedrich August von Hayek parmi ses amis. Avant même le déclenchement de la guerre, Rappard, Röpke, Hayek et l’économiste autrichien Ludwig von Mises, également en exil à Genève, essaient de créer une société de défense des idées libérales. Pendant la guerre, Wilhelm Röpke est l’économiste le plus connu et le plus courageux de l’espace germanophone. Dès 1930, alors professeur en Allemagne, il distribue un trac dans lequel il accuse le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) de vouloir ériger une dictature et transformer les individus en « esclaves de l’État ».

La politique économique des années 1930 divise les économistes en deux camps. Le premier s’intéresse à la planification de l’économie et le second groupe, organisé autour de Röpke et Hayek, voit dans la planification de l’économie par l’État une mise en danger de la liberté individuelle et prédit la route de la servitude, le futur titre d’un livre de Hayek. En Suisse, Wilhelm Röpke devient rapidement un intellectuel incontournable en ces temps mouvementés et un soutien important pour les journalistes proches du rédacteur de la NZZ, Willy Bretscher. Röpke parcourt l’histoire et la littérature suisse et devient un ardent défenseur du régime étatique suisse qu’il désigne comme l’idéal d’un système économique et d’un mode de vie sain. Dans une multitude d’articles et d’exposés, et même dans un reportage photo pour la Schweizer Illustrierte, Wilhelm Röpke vante l’image de la Suisse comme le pays des entreprises familiales, des petites et moyennes entreprises, des familles de paysans en bonne santé et des citoyens responsables qui prennent leurs décisions économiques et politiques en petit comité et en toute autonomie.

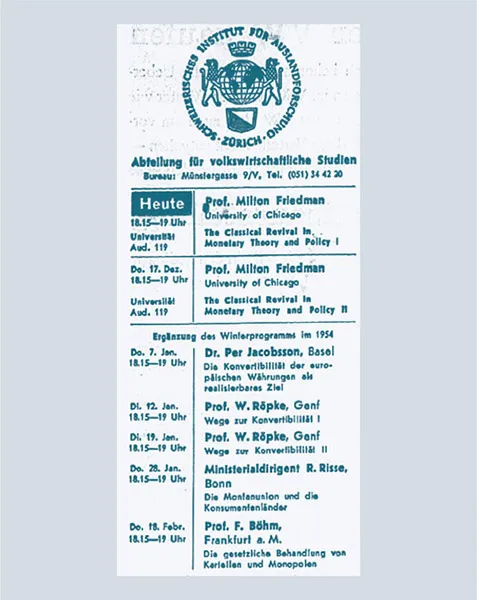

Cette prise de conscience de l’histoire et de la tradition libérale de la Suisse est extrêmement importante pour la Défense spirituelle pendant la guerre. Elle annonce également l’après-guerre : les valeurs clairement libérales vont devenir le principal argument marketing de la Suisse, celui qui lui permettra d’être écoutée par les Alliés en ces temps d’anticommunisme. Après 1942, une multitude d’organisations libérales ou clairement anticommunistes ou au moins antiétatiques voient le jour en Suisse, dont la Société pour le développement de l’économie suisse (sdes) ou l’« Institut für Auslandforschung » (Institut de recherches internationales) initié par Hans Sulzer à Zurich. Ces organisations entretiennent un réseau intellectuel avec des penseurs libéraux, même à l’étranger, et contribuent après la guerre à redonner une image plus positive de la Suisse lorsque les Alliés se montrent plutôt inamicaux à l’encontre de ce pays neutre. Or, c’est surtout pendant la guerre qu’il s’est avéré nécessaire de faire prendre conscience au peuple suisse de sa tradition libérale.

Après l’entrée en guerre des Américains, si les échanges commerciaux entre la Suisse et les États-Unis continuent sur leur lancée dans un premier temps, au début de l’année 1942, les Alliés renforcent le blocus économique à l’encontre des forces de l’Axe. En février 1942, le Conseil fédéral nomme une délégation de négociation dirigée par le président de l’USCI Hans Sulzer. Ces négociations tournent court : les Alliés exigent une réduction des livraisons d’armes suisses vers l’Allemagne, comme le rapporte Sulzer fin mai au Conseil fédéral. La mission de Sulzer à Londres est d’autant plus difficile que le Conseil fédéral à Berne sous-estime l’attitude des Alliés à l’égard de la Suisse, comme il ressort de la correspondance privée échangée entre Sulzer et Homberger à cette époque. Homberger arrive à convaincre le Conseil fédéral à Berne de mandater Sulzer de proposer un crédit de 200 millions de francs à la Grande-Bretagne. Le crédit ne sera jamais versé, mais permet au moins de reporter le blocus imminent des Alliés. Homberger reste néanmoins inflexible en ce qui concerne les exportations suisses vers l’Allemagne, et les sections de l’USCI se prononcent pour la poursuite de ces exportations. Les craintes de Sulzer que les acteurs politiques et économiques en Suisse sous-estiment l’attitude des Alliés se vérifient. En effet, à l’été 1942, les Alliés commencent à reprendre le dessus militairement, et la Suisse se retrouve alors fortement sous pression : il lui est demandé de cesser toute relation économique avec l’Axe. À l’automne 1943, les Alliés bloquent les importations de denrées alimentaires vers la Suisse ; en octobre, ils dressent une liste noire d’entreprises suisses qui doivent être boycottées dans les pays alliés. Cette liste noire n’est officiellement supprimée qu’en 1946 lors de la signature de l’accord de Washington.

À la sortie de la guerre à l’été 1945, l’image de la Suisse est plus que déplorable auprès des Alliés victorieux. Les délégués suisses chargés des négociations à l’instar de Hans Sulzer et de son ami William Rappard s’efforcent de multiples manières de redorer le blason de leur pays. La Suisse s’engage par exemple à contribuer financièrement à la reconstruction de l’Europe. D’autre part, Sulzer et Rappard entretiennent pendant et après la guerre des contacts étroits avec les quelques rares penseurs encore libéraux en Europe. C’est ainsi que l’économiste Friedrich August von Hayek quitte son exil de Londres à l’automne 1938 pour se rendre à Zurich. Dans un discours prononcé devant la Société économique de Zurich, il exprime ses réserves à l’encontre de l’économie planifiée et de ses répercussions sur les libertés individuelles. Ce discours zurichois constitue l’essence de son essai « La route de la servitude » où Hayek soutient que le socialisme menace les libertés individuelles. Publié en 1944 à la fin de la guerre en anglais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, cet essai devient rapidement un bestseller. En 1945, la petite maison d’édition suisse Eugen Rentsch à Erlenbach en publie la version allemande, laquelle a été traduite par l’épouse même de Wilhelm Röpke, Eva. Le terme allemand de « servitude » dans le titre rappelle implicitement les vers bien connus du serment du Grütli tirés de la pièce de théâtre de Friedrich Schiller « Guillaume Tell » parue en 1804.

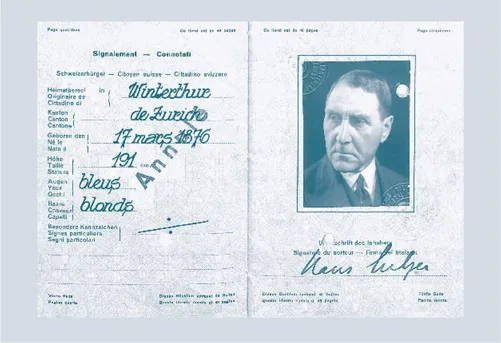

Hans Sulzer (1876–1959)

Hans Sulzer préside l’USCI pendant 16 ans, de 1935 à 1951, et est donc à la tête des entreprises suisses pendant la Seconde Guerre mondiale. En octobre 1943, les Alliés inscrivent plusieurs entreprises suisses sur leur liste noire, dont Sulzer Frères SA de Winterthour. Hans Sulzer lui-même, mais aussi un grand nombre de ses contemporains considèrent cela comme une attaque ciblée de sa personne. Au cours de la Première Guerre mondiale déjà, le Conseil fédéral nomme cet entrepreneur à la fonction de délégué extraordinaire à Washington et lui donne les pleins pouvoirs pour négocier avec les Américains l’approvisionnement de la Suisse en vivres et en matières premières. En Suisse, de tels détachés sont appelés « Ministre », raison pour laquelle Hanz Sulzer a toute sa vie durant été connu comme « Ministre Sulzer ». C’est surtout au cours de la Seconde Guerre mondiale que Sulzer, alors président de l’USCI, assume de nouveau des missions importantes comme ministre. Pendant l’économie de guerre, il est chef de la section des métaux et machines de l’Office de guerre pour l’industrie et le travail de 1939 à 1941 et président de la commission fédérale pour la surveillance des importations et des exportations de 1939 à 1945. Mandaté par le Conseil fédéral, le Ministre Sulzer négocie avec les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres.

Après des études de droit et d’économie politique à Genève, Berlin et Leipzig, il obtient un doctorat en droit en 1900. Il entre en 1903 dans l’entreprise familiale Sulzer Frères à Winterthour. La société Sulzer est transformée en une société anonyme en 1914, Hans Sulzer en prend alors la direction. Toutefois, pendant les années passées à la tête de l’USCI, il n’y exerce plus que comme président du conseil d’administration. Avec son ami de longue date, le professeur genevois et délégué suisse auprès de la Société des nations, William Rappard, Sulzer est en contact avec des penseurs libéraux qui revendiquent un renouvellement du libéralisme et influent sur l’école de pensée du néolibéralisme. Conjointement avec d’autres entrepreneurs, Hans Sulzer finance l’Institut suisse de recherches internationales à Zurich, qui invite en Suisse la fine fleur du néolibéralisme, surtout pendant les années 1950.

Passeport de Hans Sulzer.

Annonce de conférences publiques de l’Institut suisse de recherches internationales, 1953.

Discours du président Hans Sulzer sur l’aprèsguerre devant l’assemblée des délégués du Vorort, le 29 septembre 1945

Une reconnaissance du libéralisme, du libéralisme dans toute la dimension de sa signification, comme définition de la dignité humaine, comme notre idéal culturel de l’homme libre, libre de penser et libre d’agir tant au niveau économique que politique, par opposition à la massification des hommes en esclaves privés de liberté. Un peuple qui accorde de l’importance à la liberté politique de ses citoyens doit également se soucier de la préservation de leur liberté économique. La perte de la liberté économique induit inévitablement celle de la liberté politique. La dignité humaine implique l’aspiration à l’autonomie, à l’ascension par ses propres moyens, à être libéré de toute tutelle et de toute contrainte. Elle seule peut apporter à l’homme la reconquête de la prospérité et de la paix. Le libéralisme ne signifie pas la liberté d’exploiter sans limite le pouvoir politique ou économique ; il implique de s’insérer dans le bien commun, de prendre soin de ses con...