![]()

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN

Unverheiratete Frauen ...

... verheiratete Männer

Die Historikerin als Teil der Geschichte

Aufbau

Quellenlage

METHODE

Geschlechtergeschichte: ledige Frauen – verheiratete Männer

Alltagsgeschichten und Fallstudien von Familien

Forschungsgeschichten und der Blick der Historikerin

Geschichte als Kunst der Textinterpretation

ZEITLICHE UND ÖRTLICHE HINTERGRÜNDE

DIE NATIONALE BÜHNE – HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER SCHWEIZ 1910–1950

GEOGRAFISCHE SCHAUPLÄTZE UND NETZWERKE

TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER WOHNORTE UND LEBENSDATEN DER GESCHWISTER SCHNYDER

KURZBIOGRAFIEN

Ernst Schnyder

Lilly Schnyder

Hedwig Schnyder

Hans Schnyder

Hanna Schnyder

Sophie Hablützel-Schnyder

Rosa Schnyder

Martha Schnyder

Karl Schnyder

Gertrud Schnyder

Paula Schnyder

Walter Schnyder

FAMILIENTAFEL

BAUERNSOHN UND HÖHERE TÖCHTER: WURZELN UND WERTE DER BILDUNGSBÜRGERLICHEN PFARRFAMILIE

RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DES VATERS

Vom Heimarbeitersohn zum Pfarrer

Der Aufstieg ins Bildungsbürgertum und die Heirat mit höheren Töchtern

Die «positive» Theologie und der Zofinger Abendmahlshandel

Pfarrer und Vater: Seelsorge und Unterricht auf Schritt und Tritt

Innere und äussere Mission – Pietismus im Pfarrhaus des 19. Jahrhunderts

RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DER ERSTEN MUTTER MUTTER

Die Pfarrerstochter wird Pfarrfrau

Die Kinder sind eine von Gott zugewiesene Aufgabe

RELIGION, ERZIEHUNG, BILDUNG UND DIE POSITION DER ZWEITEN MUTTER

Die Rentierstochter wird Lehrerin

Die neue Frau Pfarrer als begabte Pädagogin

GEBURT UND TOD ALS MASSGEBENDE ERLEBNISSE

Geburten

Tod

MUSIK UND LITERATUR: DIE BÜRGERLICHE KUNST, SICH SELBST ZU ERKENNEN

Gesang und Musik als Ausdruck des Herzens

Gemeinsames Musizieren und die Sonderstellung des Klaviers

Lesen, Vorlesen, Zuhören und der Drang nach Austausch und Bestätigung

BEDEUTUNG DER FAMILIÄREN GEMEINSCHAFT

Tradition, Religion und bürgerliche Normen: Memoiren des ältesten Bruders

Ausschluss bei Normüberschreitungen: Gedichte der Schwester Sophie

BERUF, BERUFUNG, SCHICKSAL UND ÖKONOMIE

BERUFSWAHL UND DIE THEORIE DER GESCHLECHTSCHARAKTERE

Der so genannte Frauenüberschuss

Männliche und weibliche Geschlechtscharaktere und die Ergänzungstheorie

DIE GESCHWISTERFOLGE UND DIE BESTIMMUNG VON BERUFEN

Die Ausbildung der Brüder

Der Beruf der Schwestern

Geistige Mütterlichkeit

Ungleich nicht nur im Geschlecht, sondern auch in der Geschwisterreihe

DIE SCHWESTER ALS HAUSMÜTTERCHEN: ÖKONOMISCHE UND BERUFLICHE ENTSCHEIDUNGEN DES ÄLTESTEN BRUDERS UND SEINER KLEINEN SCHWESTER

Gottes Weg, Bruders Wille und die Entscheidung der Schwester

Schluss

«MEIN LIEBER BUB!» – WISSENSAUSTAUSCH UND RAT DER ÄLTEREN SCHWESTER UND IHRES KLEINEN BRUDERS

Klavierstunden und Literaturkritik: die Schwester als Lehrerin

Schluss

DIE ÄLTERE SCHWESTER ALS VORGÄNGERIN DER JÜNGEREN – 50 JAHRE PRIMARSCHULE EINER SCHWEIZER LANDSTADT

Wo bleiben Stimmrecht und gleicher Lohn? – eine der ersten Lehrerinnen im Thurgau

«Die Erziehung der Kinder wird einem wichtiger als das Wissen» – Unterrichtspraxis um 1900

Wohltätigkeit und öffentliche Ämter

«Überzeugtes Einspannertum» – die neue Generation der Lehrerinnen

Schluss

SCHWESTERN ALS ERGÄNZENDE LEBENSPARTNERINNEN – 30 JAHRE EVANGELISCHES TÖCHTERINSTITUT HORGEN

Vielfältiges Institutsleben, kaum Privates

Wandel der Jugendkultur und die strenge Vorsteherin

Ergänzende Partnerinnen bis ins hohe Alter

Schluss

DIE SCHWESTER ALS DIAKONISSE – AUSGESANDT AUF STATION – HEIM INS MUTTERHAUS

Evangelische Schwesterngemeinschaft und Mutterhaus

Ausgesandt und «versucht»

Aufgehoben im doppelten Sinn

Schluss

DIE SCHWESTER ALS GOUVERNANTE – FLORENZ UND MAILAND 1906–1943

Die Schwester in der Ferne

Die Bedeutung der Schweizer Gouvernanten

«Ich bin halt stets verliebt in Florenz» – unsichere Bindungen, die das Leben bedeuten

Rückkehr

SCHLUSSFOLGERUNG

ALLTAGSLEBEN UND ALLTAGSERLEBEN

WOHNRÄUME ZWISCHEN ÖFFENTLICHKEIT UND INTIMITÄT

«Daheim» bei Mama – lebenslänglich

Die eigene Wohnung

Vom Stübchen zur Schwesternwohngemeinschaft

Schluss

GESCHWISTER ALS DIE BESTE GESELLSCHAFT – ODER: WIE VIEL PLATZ BLEIBT BEI ZWÖLF GESCHWISTERN FÜR DIE PFLEGE VON AUSSERFAMILIÄREN BEZIEHUNGEN?

Unterdrückte Sexualität der Schwestern, institutionalisierte Sexualität der Brüder

Verbotene Schokolade

Verbotene Liebe

Der verheiratete Bruder und der Kinderwunsch

Schluss

BESUCHSRITUALE UND FESTE

Der Vier-Uhr-Tee und andere Besuchsrituale

Besondere Anlässe und Feste

Familienfeste, Geburtstage und Weihnachten

Schluss

WANDERN DURCH GOTTES SCHÖNE WELT – PATRIOTISMUS UND RELIGIOSITÄT IM INTENSIVEN NATURERLEBNIS

Wandern als Freizeitbeschäftigung

Wandern mit den Geschwistern oder allein

Schluss

POLITISCHE POSITIONEN IN DER FAMILIE – HELVETISCHE DISKUSSIONEN ÜBER ZWEI WELTKRIEGE

Militärische Positionen und politische Standpunkte der Brüder 1914–1918

Einmachen, Sparen, Stellung halten – die Schwestern 1914–1918

Das Geschwisternetzwerk in der Zwischenkriegszeit

Zweiter Weltkrieg: politische Einigkeit der Brüder und das Schweigen der ledigen Schwestern

Schluss

TRADIERTE FAMILIENGESCHICHTEN UND DER BLICK DER FORSCHERIN

MÜNDLICHE FAMILIENGESCHICHTEN UND DAS FRAGMENTARISCHE

Mündliche Erzählungen und schriftliche Quellen

Mündliche Erzählungen und fehlende schriftliche Quellen

Verstummte Familienerzählungen und das Schweigen der Quellen

Der Ausflug auf den Stockberg – aktiv gelebte Familienerinnerung

SELBSTÄNDIGWERDEN DER HISTORISCHEN AKTEURE IM NARRATIVEN PROZESS DES SCHREIBENS

GESCHICHTE ALS SPURENSUCHE, DIE DEM JETZT BEDEUTUNG GIBT

ANHANG

Abkürzungen

Archive

Anmerkungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

Gespräche

Ungedruckte Quellen

Nekrologe

Gedruckte Quellen

Sekundärliteratur

Bildnachweis

![]()

Die Welt braucht auch Schwestern, nicht Mütter nur.

Martha Schnyder, 1920.

VORWORT

Die konzentrierte und rasche Verwirklichung dieser Dissertation wurde durch Stipendien des Schweizerischen Nationalfonds, der Max Geldner Stiftung und der Akademischen Gesellschaft Basel ermöglicht. Meine Doktormutter Prof. Regina Wecker hat mich während der ganzen Zeit ermutigt und bestärkt, den eingeschlagenen Weg zu beschreiten. Dr. Heidi Witzig danke ich herzlich für ihre Bereitschaft, meine Arbeit zu begleiten, für die vielen Anregungen, Ergänzungen und für die klärenden Gespräche. Prof. Rosi Braidotti und Prof. Bertekke Waldijk am Center for Women Studies an der Universität Utrecht erweiterten meinen Blick auf Geschlechtergeschichte und bewegten meine Position innerhalb der Arbeit nachhaltig.

Einen ganz besonderen Dank möchte ich an meine Eltern Christoph und Züsi Schnyder-Scheuermeier und an meine Tante Brigitte Schnyder richten. Sie standen mir mit reger Anteilnahme und grossem Interesse zur Seite, öffneten Tore zu Materialien, lasen Texte, gaben Feedbacks und eilten mit Rat und Tat in allen Belangen zu Hilfe. Ich danke auch Ernst Gysel, Hans Schnyder, Hans Walter Schnyder, Rudolf Schnyder und Beth Werner-Schnyder für Informationen, den Zugang zu grundlegenden Quellen und die Bereitschaft zu Gesprächen.

Sibylle Meyrat und Claudia Settelen winde ich für ihr kritisches Gegenlesen ein Kränzchen, Dietrich Seybold für die vielen Tipps und kritischen Gedanken während der ganzen Arbeit.

Michael Gärtner danke ich für die treue Begleitung, seine Unterstützung und sein geduldiges Verständnis. Die Betreuerinnen des «Schnäggehüsli» liessen mich bis zum Ende mit einem guten Gefühl meiner Arbeit nachgehen, und Helena und Joachim sorgten in den vielen lustigen Stunden, die mich von der Arbeit abhielten, dafür, dass ich mich der Welt nicht entfremdete.

Basel, im Januar 2008

Arlette Schnyder

![]()

![]()

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN

Ernst, Marie, Hedwig, Hans, Hanna, Sophie, Rosa, Martha, Karl, Gertrud, Paula, Walter. Zwölf Geschwister, geboren in der Schweiz, zwischen 1873 und 1897. Acht Schwestern, sieben blieben unverheiratet, nur eine – Sophie – heiratete und liess sich zehn Jahre später wieder scheiden. Keine hatte Kinder. Vier Brüder, alle waren verheiratet und hatten Kinder. Sie standen in wichtigen offiziellen Ämtern: Pfarrer, Posthalter, Arzt und Gymnasiallehrer. Auch alle Schwestern lernten einen Beruf. Alle hatten eine Ausbildung als Lehrerin, Kindergärtnerin oder Erzieherin. Einige entschieden sich später für andere Wege: Eine wurde Diakonisse, eine andere Sekretärin und eine gar Institutsleiterin.

Die erste Frage, die sich bei dieser Fallstudie aufdrängt, ist die, weshalb alle diese Frauen ledig blieben. Diese schwierige Frage soll zunächst zurückstehen und der Frage, wie sie alle ledig blieben, weichen.1 Dieses Wie zeigt sich in unzähligen Geschichten. Ich erzähle also Geschichten. Denn Geschichte ist immer Geschichten erzählen. Geschichte ist eine Auswahl von Geschichten im Geschehen eines bestimmten Zeitraumes, einer bestimmten Personenkonstellation. Geschichte ist eine Perspektive. Von einem späteren Zeitpunkt auf einen früheren Zeitpunkt.2 Bereits 1978 verwies Hayden White mit seinem Artikel «The Historical Text as Literary Artifact» auf die narrative Arbeit der Historiker. Er wollte der Arbeit mit ...

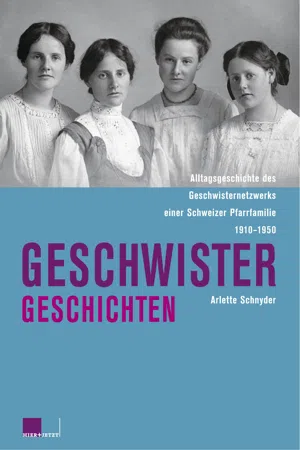

![1 Familie Johannes und Caroline Schnyder-Wyttenbach, Bischofszell 1898 (v. l. n. r. stehend: Söphy, Hans, Hedwig, Vater Johannes, Lilly, Ernst, Marthy; v. l. n. r. sitzend: Karl, Trudi [stehend], Hanna, Mutter Caroline mit Walter, Paula, Tante Julie von Wyttenbach, Rösy).](https://book-extracts.perlego.com/2809693/images/1-plgo-compressed.webp)