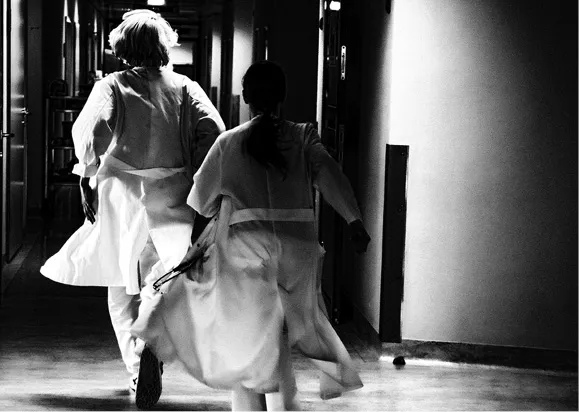

Niemand sollte vor seinem Tod sterben

Ein Mutmachbuch für Schwerkranke und ihre Angehörigen

- 140 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

Niemand sollte vor seinem Tod sterben

Ein Mutmachbuch für Schwerkranke und ihre Angehörigen

About this book

Wenn man schwer kranke Menschen danach fragt, wann sie sich erstmals ihrer Endlichkeit bewusst wurden, so berichten diese nicht etwa von Krankenhausaufenthalten und Medikamenteneinnahmen. Sie schildern die Momente, wo ihnen bewusst wurde, im Job nicht mehr auf dem alten Niveau mithalten zu können; sie berichten über Situationen, in denen sie eigene Hobbies und Interessen aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mussten und vor allem: über Erlebnisse, in denen sie das erste Mal sozial ausgegrenzt oder diskriminiert wurden. Dieser Prozess eines sozialen Sterbens kann aufgrund des medizinischen Fortschritts ganze Lebensjahrzehnte von Menschen bestimmen. Carolin Tillmann hat mit Menschen in genau diesen Situationen gesprochen und die wichtigsten Hürden in ihrem Lebens- und Arbeitsalltag aufgedeckt. Sie fragt: Was können diese Menschen tun, um sich Lebensqualität zu erhalten, welche Teilhabemöglichkeiten gibt es und wie kann das soziale Umfeld Unterstützung bieten? Ein authentischer Ratgeber, der tiefe Einblicke in Lebenswelten eröffnet, vor denen wir alle gern die Augen verschließen.

Frequently asked questions

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Information

Table of contents

- Sorge um die Resozialisierung der Sterbenden

- Inhalt

- Vorbemerkung

- Einleitung

- Kapitel 1

- Kapitel 2

- Kapitel 3

- Kapitel 4

- Kapitel 5

- Zwischen Gesundsein-Wollen und Gesundsein-Sollen

- Kapitel 6

- Literaturverzeichnis

- Endnoten

- Epilog