![]()

1

Al di là del buio

Il termine «buco nero» per indicare l’ultimo stadio del collasso gravitazionale di una stella fu introdotto dal fisico americano John Archibald Wheeler (1911-2008) nel 1967. L’invenzione è, come ebbe a dire lo stesso Wheeler, «terminologicamente banale, ma psicologicamente potente». Evocando immagini archetipiche di abissi spalancati verso un mondo infero, l’idea di buco nero tende a identificarsi con un luogo oscuro che risucchia e divora implacabilmente qualsiasi cosa gli si avvicini, dissolvendola nel nulla.

Terrore e fascino. Bambini e gatti possono contemplare a lungo un buco nero, per esempio lo scarico di un lavandino. La domanda di fronte a un buco nero, celeste o terrestre, è ovviamente: cosa c’è al di là?

I buchi neri di cui ci parla la fisica sono un’apertura verso qualcosa che sta al di là del nostro mondo abituale in diversi sensi. Un buco nero è un’estrema deformazione dello spazio e del tempo. Il suo contorno è un luogo, detto orizzonte degli eventi, dove un attimo si dilata in eternità e dove la luce resta sospesa immobile. Al di là dell’orizzonte c’è una regione senza ritorno, dove il tempo converge verso un punto ben preciso nello spazio. In questo punto centrale c’è un’infinita concentrazione di energia e le equazioni della fisica cessano di valere. E al di là di questo punto? Le simmetrie matematiche si aprono verso altri universi, o forse altri luoghi nello spazio e nel tempo.

Questa è la sfida. Non sappiamo quanto di tutto questo corrisponda a realtà. Sappiamo soltanto che è molto di più di quanto sembrasse quando, un secolo fa, queste cose sono emerse per la prima volta come astratte conseguenze matematiche di un’elegante teoria. E più il viaggio procede, più ci rendiamo conto della profonda stranezza di questo universo in cui viviamo e della relatività della nostra immagine della realtà (a cominciare dallo spazio e dal tempo).

Questo libretto ripercorre rapidamente le tappe dei processi di pensiero e di osservazione che ci hanno portato a immaginare la realtà dei buchi neri, e in una certa misura a incontrarla. È anche una rievocazione del mio personale coinvolgimento nella prima identificazione di un buco nero e della felice collaborazione con il mio mentore di allora, Jim Hartle (1939-), all’Università della California. È, infine, un assaggio della sfida che i buchi neri rappresentano per la nostra ordinaria illusione di sapere chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, cosa succede intorno a noi…

Fig. 1 L’autore con Jim Hartle nel 2014.

![]()

2

Il romanzo della luce

Onde o particelle

La vicenda delle teorie sulla natura della luce è uno dei più affascinanti capitoli della storia delle scienze, ed è un capitolo che ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita dei due grandi pilastri della fisica moderna: la teoria della relatività e la fisica quantistica.

Di cosa è fatta la luce? Due teorie si sono combattute, con alterne vicende, fin dagli inizi della scienza moderna, tre secoli e mezzo fa: la teoria corpuscolare e la teoria ondulatoria. In base alla prima, la luce consisterebbe di particelle; la seconda sostiene invece che la luce sia composta da onde.

La teoria corpuscolare ha origini antiche. Platone, per esempio, riteneva che la visione dipendesse dal fatto che gli occhi emettono un flusso di minuscole particelle, che vanno a colpire gli oggetti circostanti: curiosamente all’inverso delle teorie moderne, secondo le quali la luce entra, e non esce, attraverso gli occhi.

In epoca moderna i due grandi portavoce della teoria corpuscolare e di quella ondulatoria sono stati rispettivamente l’inglese Isaac Newton (1642-1727), uno dei padri fondatori della fisica moderna, e l’olandese Christiaan Huygens (1629-1695), un pioniere dell’ottica. La teoria corpuscolare è indubbiamente abbastanza intuitiva e rende immediatamente ragione della propagazione rettilinea dei raggi luminosi. La teoria ondulatoria si scontra invece subito con una difficoltà: qual è il mezzo in cui le onde luminose si propagano?

Conosciamo bene le onde che si propagano nell’acqua; sappiamo inoltre che anche i suoni sono onde, che si propagano nell’aria: è l’aria che ondeggia e fa vibrare il nostro timpano quando percepiamo un suono. Ma che cosa ondeggia nel caso della luce? Poiché le onde implicano necessariamente un mezzo in cui propagarsi, mentre la luce sembra viaggiare senza alcuna difficoltà anche nel vuoto, la teoria ondulatoria è costretta a postulare un mezzo onnipresente e invisibile, detto etere.

Sembra a questo punto che la teoria ondulatoria parta decisamente svantaggiata. Ma recupera subito lo svantaggio, perché con lo sviluppo dell’ottica emerge tutta una serie di fenomeni di carattere tanto tipicamente ondulatorio da lasciare pochi dubbi sul fatto che la luce sia in qualche modo un’onda.

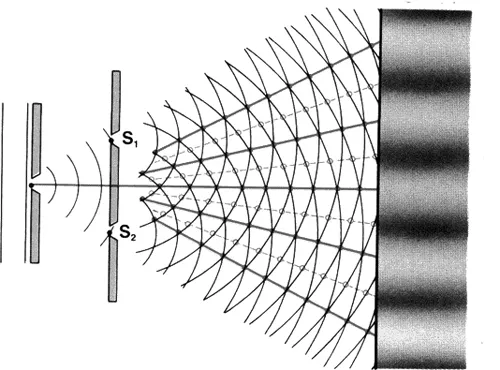

Uno di questi fenomeni è l’interferenza di raggi luminosi. Se due raggi provenienti da una sorgente monocromatica (cioè che emette luce di un colore ben definito) vengono separati e poi fatti convergere su uno schermo, si osserva un’alternanza di righe chiare e scure, che dipende dalla differenza fra i cammini percorsi dai due raggi (fig. 2). Questo effetto ha una spiegazione immediata dal punto di vista della teoria ondulatoria: dove due onde luminose sono in fase, cioè si sovrappongono picco su picco e valle su valle, esse danno luogo a un’onda di intensità maggiore (riga chiara); dove sono fuori fase, cioè si sovrappongono picco su valle e valle su picco, tendono a cancellarsi a vicenda e producono un’onda di intensità minore o nulla (riga scura). Se vogliamo cercare di spiegare lo stesso effetto in termini di particelle siamo costretti a ricorrere a ipotesi assai più artificiose.

Fig. 2 Interferenza di raggi luminosi. Sullo schermo a destra si osserva un’alternanza di righe chiare e scure: una riga chiara dove le onde arrivano in fase (picco su picco e valle su valle), una riga scura dove arrivano fuori fase (picco su valle e viceversa).

Lo sviluppo dell’ottica sembrò perciò mandare in pensione la teoria corpuscolare della luce. Nella seconda metà dell’800 anche il problema di che cosa ondeggi nella luce aveva assunto una fisionomia assai meglio definita. Nel 1865 il fisico scozzese James Clerk Maxwell (1831-1879) aveva unificato le discipline in precedenza distinte dell’elettricità e del magnetismo e posto le basi della moderna comprensione della luce (così come di molte altre forme di radiazione non visibili, infrarossa, ultravioletta, raggi X, eccetera) come onda del campo elettromagnetico.

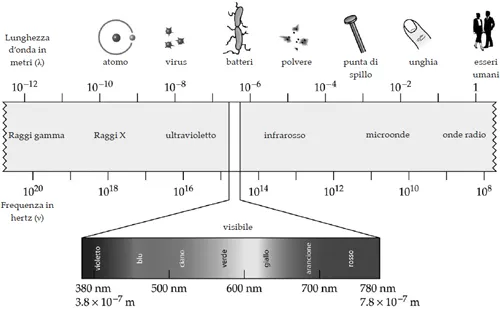

I vari colori della luce corrispondono a diversi valori della frequenza (numero di oscillazioni al secondo) e della lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica in una particolare banda di frequenze, detta appunto della luce visibile. Altri tipi di onde elettromagnetiche non visibili corrispondono a frequenze minori (e lunghezze d’onda maggiori) o frequenze maggiori (e lunghezze d’onda minori) rispetto a quelle del visibile (fig. 3).

Fig. 3 Lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche. La luce visibile corrisponde alla banda in basso.

Ma un nuovo colpo di scena si produsse intorno al volgere del secolo. Un punto debole della teoria elettromagnetica era il fatto che essa non sembrava capace di descrivere correttamente i processi di emissione e assorbimento di radiazione da parte della materia. Sommando i contributi di tutte le frequenze nella radiazione emessa da quello che veniva definito un «corpo nero» (un corpo ideale, che assorbe completamente ogni radiazione incidente) si otteneva un risultato infinito, cosa che ovviamente non corrispondeva alla realtà. Nel 1900 Max Planck (1858-1947) propose una soluzione del problema del corpo nero mediante quello che sembrava allora soltanto un artificio matematico: una descrizione corretta dello spettro di emissione di un corpo nero si otteneva ammettendo che gli scambi di energia fra radiazione e materia avvenissero solo per pacchetti discreti, detti quanti di energia. L’energia di ciascun pacchetto o quanto era proporzionale alla frequenza della radiazione: per una radiazione con frequenza ν, il quanto di energia era hν, dove h è una costante di proporzionalità, detta appunto costante di Planck.

Cinque anni dopo, Albert Einstein (1879-1955) introdusse una rivoluzione nelle teorie della luce (e nella fisica in generale) con due lavori fondamentali, apparsi a brevissima distanza l’uno dall’altro.

Nel primo di questi lavori egli riprese l’ipotesi di Planck e, mentre la maggior parte dei suoi colleghi si sforzava di spiegare questa strana discontinuità degli scambi di energia fra radiazione e materia in termini della teoria ondulatoria classica, adottò la prospettiva opposta: quella di ammettere che non soltanto gli scambi di energia con la materia, ma la radiazione in sé stessa fosse quantizzata, consistesse cioè di pacchetti discreti, detti fotoni, di energia hν. Con questa resurrezione della teoria corpuscolare, Einstein riusciva a spiegare in modo semplice e brillante un fenomeno (l’effetto fotoelettrico, cioè l’emissione di elettroni da parte di un metallo colpito dalla radiazione) le cui caratteristiche sconcertavano i fisici già da qualche tempo.

Beninteso, questa rivincita della teoria corpuscolare non fu affatto una débâcle della teoria ondulatoria: poiché il fotone è caratterizzato da una frequenza di oscillazione ν, esso deve pure, in qualche modo, essere un’onda. Il lavoro di Einstein sull’effetto fotoelettrico, lungi dal risolvere l’annosa questione della natura della luce, aprì uno spiraglio su una questione ancora più complessa e misteriosa, cioè la natura simultaneamente corpuscolare e ondulatoria sia della radiazione sia della materia. Ma questa è un’altra affascinante storia, quella della fisica quantistica, nella quale non possiamo qui addentrarci.

La velocità della luce

Un’ulteriore difficoltà della teoria elettromagnetica classica (oltre ai risultati infiniti nello spettro di emissione del corpo nero) era la questione della velocità della luce.

Assai presto, nello studio sperimentale delle proprietà della luce, ci si rese conto che la luce non si propaga istantaneamente, bensì con velocità finita, benché molto grande. La prima solida dimostrazione di questo fatto fu data nel 1676 dall’astronomo danese Ole Rømer (1644-1710).

Nel 1610 Galileo (1564-1642), servendosi del primo telescopio astronomico, aveva scoperto i quattro satelliti principali di Giove. Alcuni decenni più tardi, un altro italiano, l’astronomo Gian Domenico Cassini (1625-1712) aveva ottenuto con il nuovo strumento vari risultati importanti. Uno di questi era la prima misura ragionevolmente esatta della distanza fra la Terra e il Sole; un altro la compilazione delle Effemeridi dei satelliti gioviani, che prevedevano esattamente le eclissi dei satelliti di Giove nel cono d’ombra del pianeta. Ole Rømer, a quel tempo un giovane collega di Cassini a Parigi, si servì di questi due risultati per ottenere una stima della velocità della luce.

L’osservazione di Rømer fu che gli intervalli fra le eclissi successive di Io, il più interno fra i grandi satelliti di Giove, non erano del tutto regolari, bensì presentavano scostamenti dell’ordine di una decina di minuti rispetto alla tabella di Cassini. La geniale intuizione di Rømer fu che non si trattasse di un’irregolarità delle eclissi, ma di un effetto della distanza variabile fra il punto di osservazione (la Terra) e il sistema osservato (Giove), a seconda della diversa collocazione dei due pianeti sulle loro orbite. Se la luce viaggia con velocità finita, le immagini delle eclissi non ci arrivano istantaneamente, bensì in tempi proporzionali alla distanza che esiste in quel momento fra Terra e Giove. Alcune eclissi ci appaiono perciò ritardate, altre anticipate. Poiché la massima variazione nella distanza fra i due pianeti corrisponde a un diametro dell’orbita terrestre (cioè due volte la distanza fra Terra e Sole misurata da Cassini), la massima variazione degli intervalli fra le eclissi di Io deve corrispondere al tempo impiegato dalla luce a percorrere tale diametro, e quindi ci fornisce un valore per la velocità della luce.

Cassini aveva stimato la distanza Terra-Sole in 138 milioni di chilometri (contro l’attuale valore di 150 milioni di chilometri). Su questa base Rømer stimò la velocità della luce in 225.000 chilometri al secondo, contro i 300.000 chilometri al secondo delle misure attuali. Un risultato non disprezzabile, se si tiene conto della limitazione dei mezzi tecnici dell’epoca. Ma, indipendentemente dalla precisione della misura, l’aspetto rivoluzionario della scoperta consisteva nel fatto che si trattasse di una velocità finita. Questa idea non fu accettata immediatamente: ci vollero un altro mezzo secolo e gli esperimenti dell’astronomo inglese James Bradley (1693-1762) per fugare ogni dubbio sul fatto che la luce non si propaghi istantaneamente.

Nelle equazioni di Maxwell la velocità finita di propagazione delle onde elettromagnetiche figura come una costante, una caratteristica universale delle interazioni elettromagnetiche, che è invalsa l’abitudine di indicare con la lettera c minuscola. Ma, se la velocità della luce, e delle onde elettromagnetiche in generale, è costante e uguale a c, la domanda che sorge immediatamente è: rispetto a quale sistema di riferimento la luce si muove con questa velocità c? In quale sistema di riferimento valgono le equazioni di Maxwell?

Mi spiego. Se dico che una palla da biliardo si muove con una certa velocità, normalmente mi riferisco alla velocità rispetto al piano del tavolo. Ma supponiamo che il tavolo da biliardo si trovi su una nave in movimento. La velocità della palla da biliardo rispetto alla superficie del mare è diversa dalla velocità rispetto al piano del tavolo, in quanto si compone con la velocità della nave. Perciò è necessario specificare in quale sistema di riferimento, rispetto al tavolo o rispetto al mare, la palla ha quella determinata velocità.

Se ammettiamo che vi sia un mezzo, il famoso etere, in cui la luce e tutte le onde elettromagnetiche si propagano, esso dev’essere il sistema di riferimento in cui valgono le equazioni di Maxwell e in cui la velocità della luce è uguale a c. Ma la domanda allora diviene: in quale sistema di riferimento l’etere è a riposo?

Verso la fine dell’800 le misure della velocità della luce avevano già raggiunto un grado notevole di raffinatezza. Ci si aspettava perciò di riuscire a misurare le differenze di velocità in differenti situazioni e di individuare così in quale sistema di riferimento l’etere è a riposo. Ora, il risultato sorprendente fu questo: la velocità della luce è sempre la stessa (c = 300.000 chilometri al secondo) in ogni sistema di riferimento, qualsiasi sia il moto della sorgente e quello dell’osservatore. L’etere sembra essere a riposo in tutti i sistemi di riferimento!

Questo risultato era all’epoca altamente sconcertante. La soluzione del dilemma fu portata da Einstein nel terzo dei quattro fondamentali lavori da lui pubblicati nel 1905, il suo annus mirabilis. È una soluzione radicale, che non si può proprio definire a buon mercato: ammettere la costanza della velocità della luce rispetto a tutti i sistemi di riferimento implica niente meno che l’abbandono della natura assoluta dello spazio e del tempo. La misura di...