![]()

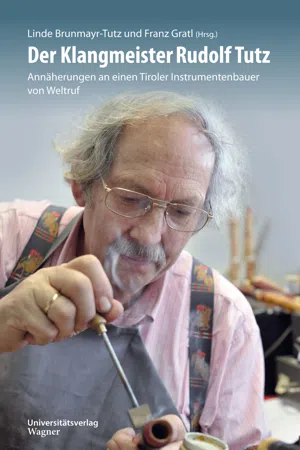

„Eine gute Flöte zu machen, ist nicht schwierig, aber die zweite …!“

BARTHOLD KUIJKEN

Rudolf Tutz … ein klingender Name in der (Holz-)Blasinstrumentenwelt. Klingend nicht nur dank seiner unzähligen – und hervorragenden – Instrumente, die in aller Welt gespielt werden, sondern auch wegen Rudis menschlichen Eigenschaften.

Ausblicke – Rudolf Tutz und Barthold Kuijken, Mauerbach 2015, Foto: Bernhard Trebuch

Ich möchte mit diesem persönlichen Aspekt anfangen – schließlich ist ein Mensch mehr als „nur“ seine Leistung, wie groß diese auch sein mag. Dieser Beitrag soll aber weder eine Hagiografie noch eine Anekdotensammlung sein. Wer öfters Kontakt zu Rudi hatte, sammelte bestimmt genügend Erfahrungen und Geschichten, um ein ganzes Buch zu füllen. Ich überlasse es gerne jedem einzelnen, diese Sternstunden vergnügt und dankbar im Herzen zu speichern. Man kann sie vielleicht schmunzelnd im Freundes- oder Kollegenkreis erzählen, aber darum geht es mir nicht.

Welche Begriffe kommen mir sofort in den Sinn, wenn ich an Rudi denke? Freundschaft, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Wärme, Freude, Heiterkeit, Humor, Treue, Vertrauen, ungezwungener Stolz über seine handwerklichkünstlerische Meisterschaft, Eigensinnigkeit, Unabhängigkeit, Originalität, unkonventionelles Verhalten in jeglicher Situation, Hellsichtigkeit auch im Chaos, Erfindergeist, Neugierde, Energie, Ausdauer, Fokus, Sinn für Relativität, Intuition, Instinkt … Im Verlauf des Artikels werden mehrere dieser Wörter wieder auftauchen, doch sollte man sie alle gleichzeitig sehen: Er war dies alles und mehr und unerwartet doch noch anders, als man dachte.

In den vielen Jahren unserer Bekanntschaft, die bald zu einer tiefen Freundschaft wurde, war ich immer beeindruckt von Rudis Großzügigkeit (nicht nur mir gegenüber: So viele Studenten haben fast oder ganz ohne Bezahlung ein gutes Instrument von ihm bekommen!). Diese Freigiebigkeit schien selbstverständlich, er war einfach hilfsbereit, treu, ohne Nebengedanken, ohne Berechnung. Es machte ihn glücklich, andere Leute zu beglücken. Ich habe mich oft gefragt, ob dies für ihn zu seiner religiösen Überzeugung gehörte. Wir haben eigentlich nie direkt darüber geredet … Nur einmal erinnere ich mich, wie wir an einer Renaissance-Tenorflöte arbeiteten. Sie war sehr gut geworden und klang entzückend, ich spielte sie lange Zeit in der Werkstatt. Plötzlich sagte Rudi: „Damit kann man beten.“

Rudi hatte viel Vertrauen, zu sich selbst und zu anderen Leuten, auch Vertrauen in sein eigenes Können, und den Glauben, dass er für unerwartet auftauchende Probleme schon eine Lösung finden würde.

Hatte er denn keine Fehler, keine Schwachstellen? Als Freund würde ich es verletzend und herabwürdigend finden, wenn ich mir anmaßen würde, über ihn ein Urteil auszusprechen. Wie bei uns allen können bestimmte positive Charakterzüge bei Übersteigerung bisweilen ins Negative führen. Wann werden Unabhängigkeit und Eigensinnigkeit zu Hartnäckigkeit? Hat er seiner Arbeit, seinen Instrumenten, seinen Kunden und Freunden mehr Aufmerksamkeit geschenkt als seiner Familie? Waren seine fast grenzenlose Energie und Ausdauer immer „gesund“, oder haben sie ihn irgendwie komfortabel von einer anderen, äußeren Realität ferngehalten? Er lebte konsequent in seiner eigenen Welt und es war schwer, ihn aus diesem Universum herauszubringen. Wer das nicht verstehen konnte oder wollte, hat ihn vielleicht für einen „Spinner“ gehalten, andere sahen ihn eher wie ein Originalgenie, einen Künstler. Ich würde lieber sagen: Er war so wie er war, wie er nur sein konnte.

Veronika Tutz, Foto: privat

Rudis erste Frau Veronika (sie ist 1993 gestorben) hat bestimmt eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ihr praktischer Geist und ihre gewisse Strenge werden Rudi oft einen festen Halt gegeben haben. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mir (und meiner Familie bei einigen herrlichen Urlaubsaufenthalten in Innsbruck) ihre warme Gastfreundschaft, Vertrauen und Zuneigung geschenkt hat. Ich fand das nicht selbstverständlich, war ich doch derjenige, der Rudi ganze Wochenenden und unzählige Nachtstunden in die Werkstatt „entführte“. Eines Tages, in den ersten Jahren unserer Bekanntschaft, hat sie mich einmal gefragt: „Herr Kuijken, glauben Sie, dass es etwas wird mit dieser Arbeit an den historischen Instrumenten?“ Ich habe überzeugt „ja“ gesagt und habe versucht, ihr zu erklären, welche Stellung Rudi in diesem Feld schon einnahm und welche Entwicklungen durchaus vor ihm offen lagen, welchen Weg er darin sowieso gehen würde. Sie hat mir geglaubt, und der Stolz auf ihren (schon eigenartigen) Rudi wurde immer größer – zu Recht. Ich spüre noch Rudis große Sorge und sein Gefühl der Machtlosigkeit über ihre Krankheit, die so viele Jahre wie ein Damoklesschwert über der Familie schwebte. Und ich war glücklich, als ich hörte, dass er nach Veronikas Tod in Linde Brunmayr, einer ehemaligen Top-Studentin von mir, eine neue Lebensgefährtin gefunden hatte. Diese zwei Menschen, die ich beide schon lange Zeit ins Herz geschlossen hatte, bildeten fast 25 Jahre ein inspirierendes, generöses und strahlendes Paar!

Ich kann kaum sagen, wie froh ich bin, Rudolf Tutz begegnet zu sein, und wie sehr er mich in meiner künstlerischen Entwicklung nicht nur durch seine Instrumente, sondern auch einfach durch sein Dasein inspiriert hat. Unsere Lebensläufe haben sich irgendwie gefunden, verknüpft, stimuliert … Über Rudis Einfluss auf die Nachwelt schreibe ich mehr im letzten Abschnitt.

Ich möchte nun Rudis Werdegang schildern, soweit ich selber Zeuge sein durfte – immerhin seit 1972 bis zu seinem Tod im Jahr 2017. Ich merke jetzt zu meinem Erstaunen, dass wir uns etwa 45 Jahre gekannt haben …

Seit 1971 durfte ich als ganz junger Flötist im Collegium Aureum mitspielen, damals einem der wenigen Kammerorchester, die „auf Originalinstrumenten“ musizierten (jetzt würde man diesen Ausdruck cum grano salis lesen, also nicht mehr so uneingeschränkt und unvoreingenommen verwenden) und sich um historische Aufführungspraxis bemühten. Franzjosef Maier leitete es vom Konzertmeisterpult aus, und Dr. Alfred Krings, der das Schallplattenlabel Deutsche Harmonia Mundi leitete, war der künstlerisch-historische Inspirator. Dr. Krings war eine sehr starke Persönlichkeit. Seine Rolle für die Alte-Musik-Szene in Deutschland verdient es, viel mehr bekannt zu sein und gewürdigt zu werden.

Während Plattenaufnahmen in Süddeutschland im September 1972 bat Dr. Krings mich, ihn bei einem Besuch eines Innsbrucker Instrumentenbauers zu begleiten: Rudolf Tutz. Ich war diesem Mann noch nie begegnet, wusste aber, dass er für das Collegium Aureum historische Bassetthörner gefertigt hatte. Der Anlass war eine Aufnahme von Mozarts Bläserserenade in B-Dur KV 361, der Gran Partita. 1973 sollte nun Hans Deinzer Mozarts Klarinettenkonzert aufnehmen. Es war aber bekannt geworden, dass Mozart dieses Werk für eine besondere A-Klarinette geschrieben hatte, die in der Tiefe vier Töne mehr als üblich besaß. Leider gab es damals weder ein Originalinstrument dieser Bauart noch eine Abbildung noch eine genaue Beschreibung. Eine „normale“ historische A-Klarinette musste also verlängert und mit einer neu zu erfindenden Mechanik versehen werden, und Herr Tutz war nach der Überzeugung von Dr. Krings der Mann, der das schaffen konnte. Wegen meiner Erfahrung mit originalen Holzblasinstrumenten aus dem 18. Jahrhundert glaubte Dr. Krings, dass ich etwas zur Diskussion beitragen könnte. Und da saßen wir: Dr. Krings, Rudolf Tutz (dessen Tiroler Mundart ich kaum verstehen konnte), der Klarinettist Jann Engel und ich. Janns Bruder Max kannte ich schon als Cellist/ Oboist/Klarinettist vom Collegium Aureum.

Was ist mir von diesem Gespräch geblieben? Erstens Rudis Selbstvertrauen („Ja, kann man machen.“). Weiter – darf ich’s sagen? – war ich total verblüfft über die allzu geringe, wirklich unzureichende Information bezüglich historischer Klarinetten bei meinen drei Gesprächspartnern. Ich war wohl verwöhnt dadurch, dass ich selber mehrere Original-Traversflöten besaß und spielte, dass ich damals freien Zugang zu dem Musikinstrumentenmuseum des Brüsseler Königlichen Konservatoriums (eine Goldmine!) hatte und auch andernorts schon allerhand alte Blasinstrumente gesehen, studiert, vermessen und gespielt hatte. Die verwendeten Holzblasinstrumente im Collegium Aureum, je nach Repertoire auf 440 oder 415 Hz gestimmt, waren leider nicht erstklassig. Es handelte sich entweder um deutlich zu junge Originalinstrumente (bis weit ins 19. Jahrhundert hinein) oder um mittelmäßige, meistens leicht modernisierte Nachbauten spätbarocker und klassischer Vorlagen. Ich kannte die Firma, welche die jetzt zu verlängernde A-Klarinette hergestellt hatte. Ihre Block- und Traversflöten, Oboen und Klarinetten waren durchaus weit von den historischen Vorlagen entfernt und funktionierten eher unbefriedigend. Leider war das zu dieser Zeit die gängige Qualität der „historischen“ Nachbauten. Weil es damals kaum Leute gab, die klassische Klarinetten im Angebot hatten, konnte ich auch nichts Besseres vorschlagen. Ich konnte nur davor warnen, für so eine schwierige Aufgabe von einem so dürftigen Modell auszugehen, und riet dringend, sich doch erst einmal echte historische Klarinetten anzuschauen. Dafür reichte aber die Zeit leider nicht, weil die Aufnahme schon im Juni 1973 stattfinden sollte (Ich wusste damals noch nicht, dass Kurzfristigkeit zu Rudis normalem Arbeitstempo gehörte!).

Dieser erste Prototyp hatte bestimmt sehr reizende Aspekte im Klang, aber hohe und tiefe Lage stimmten noch nicht und auch die Mechanik war noch nicht optimal. Ich bewunderte Hans Deinzers Mut, dieses so bekannte Stück auf dieser Klarinette aufzunehmen – und Mühe hat es gekostet … In späteren Jahren wurde dieses Modell verfeinert, besser abgestimmt, ins Gleichgewicht gebracht, und Hans Deinzer spielte das Mozartkonzert zum zweiten Mal ein. Noch später arbeitete Rudi mit großem Erfolg an einer ähnlichen Verlängerung der modernen A-Klarinette.

1973/74 sah ich Rudi öfters bei Konzerten oder Schallplattenaufnahmen in Süddeutschland, besonders wenn im Collegium Aureum auch Klarinetten beteiligt waren – mir half er einmal, ganz kurz vor Konzertbeginn ein Flötenpolster auszuwechseln.

Dr. Krings hatte mich gebeten, im Herbst 1975 Mozarts Flötenquartette aufzunehmen, zusammen mit den Streichersolisten des Collegium Aureum. Das war eine große Ehre für mich, und gleichzeitig war es eine große Herausforderung, dafür die geeignete Flöte zu finden. Für Barockmusik (in 415 Hz-Stimmung) spielte ich damals meine originale G. A. Rottenburgh-Flöte (aus der Mitte des 18. Jahrhunderts), aber es war mir klar, dass sie für Mozart nicht ideal war. Sie hat eine etwas verschleierte Stimme, eher Mezzosopran, während mir für Mozart eine Sopranstimme vorschwebte. Das Collegium Aureum spielte die späten Haydn- oder Mozart-Symphonien aber auf 440 Hz, und ich hatte bis dahin auf dieser Stimmung noch keine gute und zeitgerechte Flöte gesehen. Ich hatte einige englische Klappenflöten im Stile Richard Potters ausprobiert, die ich im Orchester mit Müh und Not auf 440 Hz hochzwingen konnte, aber diese waren mir für die Mozart-Quartette schon zu spät und längst nicht schön genug. Ich hatte Anfang 1975 eine englische Richard Potter-Klappenflöte (aus den 1790er Jahren) gekauft, in der Hoffnung, sie im Collegium Aureum bestens einsetzen zu können. Sie hatte die typischen englischen Zinnpolster, die übrigens viel weniger Lärm verursachen als man glauben würde, und die, solange sie in gutem Zustand sind, die Löcher perfekt luftdicht abschließen. Bei meiner Flöte waren diese Polster aber leider nicht mehr in gutem Zustand. Von den mir bekannten Flötenmachern wollte oder konnte mir niemand helfen: die „historischen“ Instrumentenmacher wussten zu wenig von Metall, und die modernen Flötenhersteller oder Reparateure hatten keine Erfahrung mit alten Instrumenten. Ich rief also den Herrn Tutz an, um mich zu erkundigen, ob er so etwas machen könnte. „Kommen Sie vorbei, dann schauen wir mal“ war die Antwort. Im Mai 1975 bin ich voller Hoffnung nach Innsbruck gereist. Ehrlich gesagt bezweifle ich jetzt, ob er damals schon je eine Flöte mit solchen Klappen gesehen hatte, aber er schaffte es scheinbar mühelos, neue Zinnpolster zu gießen, zu drechseln und zu befestigen. Ich habe nur einige Stunden warten müssen, weil er zuerst andere Sachen reparieren sollte (ein zerbeultes Flügelhorn, eine verbogene Metallflöte, …). Ich ahnte zu dem Zeitpunkt nicht, dass er während dieser Arbeit schon die Lösung des neuen Problems im Kopf vorbereitete. Als gelernter Holz- und Metallinstrumentenbauer hatte er von Anfang an das Vertrauen, dass er die Sache erledigen konnte. Diese innere Überzeugung, ohne Angst eine total neue Aufgabe meistern zu können, habe ich später immer wieder erleben und bewundern können. Ich will dies nicht auf bloßes (und großartiges) „Handwerk“ reduzieren: der Geist, die plötzliche Inspiration und Intuition, die fokussierte Aufmerksamkeit und die Liebe zum Fach, zu den Instrumenten, zur Kunst und zu den Menschen waren immer genau so stark präsent. Meisterschaft im wahren Sinne! Rudi war fast kindlich glücklich, wenn er sah, dass die Aufgabe gelöst war und dass der Musiker einen weiteren Schritt vorwärts machen konnte.

Rudolf Tutz, Bassettklarinette, 1972, Foto: TLM

Bei meiner Suche nach einer „richtigen“ Flöte für meine Mozart-Aufnahme in allerhand Museen und Privatsammlungen war ich auf eine sehr schöne August Grenser-Flöte aus den 1780er Jahren gestoßen, und ich war so glücklich, sie geliehen zu bekommen. Diese Flöte faszinierte mich, sie hatte die helle und trotzdem warme, geschmeidig-kantable und doch klar sprechende Sopranstimme, die ich suchte – sie hatte auch einige schwierige Intonationsprobleme, aber irgendwie bin ich damit zurecht gekommen. Ähnlich wie viele Flöten aus dieser Zeit hatte sie mehrere Oberteile für unterschiedliche Stimmtonhöhen; das längste, am besten klingende und stimmende spielte auf ca. 427 Hz. Ich bin meinen Streicherkollegen noch immer sehr dankbar, dass sie einverstanden waren, so weit herunterzustimmen!

Originale Traversflöte von Godefroy Adrien Rottenburgh aus dem Besitz von Barthold Kuijken, Foto: Dany Neyrinck

Rudi hörte mich mit dieser Flöte im Juni 1976. Er hat sofort aufgehorcht – seine Intuition entsprach meiner Begeisterung, und er hat an Ort und Stelle schon einige Maße genommen, um die Flöte irgendwann nachzubauen: Das war die Geburt des Tutz-Grenser-Modells, worüber ich später mehr erzählen will. Aber damals sagte ich ihm beiläufig auch, dass ich zu Hause eine noch schönere alte Flöte hatte, meine G. A. Rottenburgh.

Im August 1976 hatte ich einige Konzerte in Tirol, bei denen ich meine Rottenburgh-Flöte spielte. Rudi hörte unser letztes Konzert an (obwohl er damals eigentlich kein häufiger Konzertbesucher war; ich glaube, dass ihn die Instrumente und die Begegnungen mit Musikern mehr interessierten als die Musik). Nachher kam er zu mir und fragte, wann am nächsten Morgen mein Zug abfahren würde. Er wollte über Nacht meine Flöte vermessen und sie dann rechtzeitig ins Hotel bringen. Das Instrument hatte ihn erobert … Ich stimmte zu, und früh am nächsten Morgen war er da, mit meiner Flöte und auch mit einem Kopf, den er nachts gebaut hatte. Ich war verblüfft, als ich den Kopf auf meine Flöte steckte und hineinblies: er passte perfekt und klang vorzüglich, fast wie das Original. Typisch für Rudi: Lob wollte er nicht hören, er wollte eher wissen, was noch nicht gut war. Später habe ich verstanden, dass diese Haltung völlig seinem Charakter entsprach: Er war ständig auf der Suche, wie er etwas verbessern konnte, ohne aber deshalb das schon Gemachte zu verleugnen. Er nahm Kritik nicht persönlich, sondern er verstand sie als auf den Gegenstand bezogen, und das gab ihm eine gewisse Ruhe und Überlegenheit, die ich selten bei jemandem in so hohem Maße erlebt habe.

Kurze Zeit später erhielt ich eine komplette Kopie meines Originals, und so hat das Tutz-G. A. Rottenburgh-Modell seinen Anfang genommen. Wie viele Exemplare er davon gebaut hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es lange Zeit überall gespielt wurde, weil es einfach so gut war. Er hatte diese Flöte verstanden und schaffte es, die komplizierte Mundlochform zu respektieren, wodurch die für dieses Instrument so typische Balance zwischen Widerstand und Flexibilität, Leichtigkeit und trotzdem Klangfülle, Homogenität und Farbenreichtum entsteht. Ich betrachte diese „kleine Rottenburgh“ für Querflötisten noch immer als einen ausgezeichneten Einstieg in das Traversflötenspiel, weil man das Instrument einfach nicht zwingen oder forcieren kann. Wenn man zu stark bläst, zu viel drückt, sagt die Flöte ganz liebenswürdig „nein, danke“ – und wer darauf hört, ist schon dabei, sich eine andere Atemtechnik anzueignen, die eine neue Klangwelt eröffnet. Andere historische Flötenmodelle haben diese Eigenschaft zum Teil auch, aber leider werden viele Kopien heute so manipuliert, etwa durch geringeres Unterschneiden des Mundloches und der Tonlöcher, dass sie dem Atem mehr Widerstand leisten und al...