![]()

Capítulo 1

Nápoles en la memoria

Mientras se despedía de este mundo en 1653, la mirada acuosa del anciano conde de Benavente seguía clavada a uno de los cuadros colgados en su residencia de Valladolid. Mostraba una “vista de la ciudad de Nápoles con la entrada del conde don Juan” en un lejano día de 1603. Sin duda, una jornada memorable.1

La morada de los dioses

Con viento favorable, la distancia desde Gaeta podía salvarse en apenas una jornada.

Después de haber recibido la bienvenida de los embajadores de la ciudad en el viejo castillo que guardaba la entrada del Reame, las galeras que transportaban a los virreyes hacia su nuevo destino se adentraban en la región de la fábula, morada de los dioses y solaz de antiguos emperadores.2 Como dos grandes buques de color violeta, Ischia y Prócida parecían puestas ahí para custodiar la entrada del golfo. A medida que los viajeros se acercaban cambiaban de posición, como si de una escultura plantada sobre un pedestal giratorio se tratara. A poco de embocar el canal que las separaba del continente, la ruta doblaba el cabo Miseno. Y entonces sí: el escenario presidido por el Vesubio se ofrecía en todo su grandioso esplendor. Desde la distancia podía divisarse, como puntos diminutos clavados a sus pies, la corona de poblaciones, Portici, Torre del Greco, Torre dell’Annunziata, Castelammare, dispuestas a inmolarse bajo la lava cuando los designios del volcán así lo dispusieran. A su derecha, el golfo se cerraba con la península de Sorrento. Y frente a ella, la isla de Capri. El mejor lugar para aguardar la llegada de la muerte a juicio del emperador Tiberio.

Pero la ciudad seguía sin divisarse. Era como si jugara a ocultarse en el fondo de la rada emplazada tras la punta de Posillipo. Había que esperar. La primera noche la pasarían los recién llegados en Pozzuoli, el puerto anhelado por Eneas, en la imponente villa que don Pedro de Toledo se había hecho construir sobre la ladera que descendía hacia la playa, junto a las ruinas del templo de Neptuno y los palacios de verano de senadores y nobles romanos. Muy cerca también del lugar donde, según la tradición, san Pablo había desembarcado después de la terrible tempestad descrita en los Hechos de los Apóstoles. Ahí, mientras esperaban que concluyeran los preparativos del solemne ingreso, los nuevos virreyes oirían hablar de tantos lugares próximos, cantados por los poetas de la Antigüedad. De la gran ciudad de Cuma, de donde partieron los fundadores de Parténope, que un día se contara entre las principales del orbe y ahora era poco más que un campo de ruinas; de Baia (“nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis” había escrito Horacio), y del puente, auténtico prodigio de la ingeniería, que el emperador Calígula había mandado construir para acceder al puerto ordenado por Agripa; de la villa de Cicerón o del enclave donde supuestamente se encontraba la tumba del poeta Virgilio, junto a la entrada de la tenebrosa grotta que atravesaba la colina de Posillipo y comunicaba Pozzuoli con Nápoles.

Y, claro está, también de visitar, como un turista más de los que, en número creciente, llegaban a la ciudad, las renombradas maravillas naturales que hacían de este solar de campos ardientes, Campi Flegrei, uno de los más renombrados del mundo: con el lago Averno, en el que Virgilio situó la entrada del infierno, en el fondo de un circo de montañas, siempre despidiendo sus pestilentes exhalaciones, la Grotta di Caronte donde todo ser vivo que se atreviera a penetrarla quedaba inmovilizado por los vapores que desprendía o la Solfatara, el volcán llano cubierto de cenizas y azufre, que lanzaba sus asombrosas fumarolas.

Estos eran, por otra parte, días de un ajetreado ir y venir de emisarios y pretendientes. Aunque antes de abandonar la corte en Madrid los nuevos virreyes habían recibido informaciones genéricas sobre la situación del reino e instrucciones secretas más precisas sobre lo que de su misión se esperaba, ahora se les presentaba la oportunidad de conocer directamente a quienes iban a ser sus compañeros de viaje en los años venideros: los miembros del Consejo Colateral, cuyo parecer tendrían que escuchar antes de resolver cualquier asunto de entidad; los del Sacro Regio Consiglio, la máxima instancia de apelación judicial, y los jueces de los dos principales tribunales, la Gran Corte de la Vicaria que administraba los pleitos ordinarios y los de la Regia Camera de la Sommaria con quien habrían de gestionar los siempre exiguos recursos económicos; los componentes del consejo municipal con sus seis eletti en representación de cada uno de los colegios o seggi en que la ciudad estaba organizada. Y por supuesto, los barones. Nápoles era la ciudad europea que albergaba entre sus muros una mayor concentración de nobles que, paulatinamente, habían permutado las incomodidades de la campagna por la vida ociosa y conspirativa en sus palacios urbanos. Aunque no todos ejercían responsabilidades en las tareas de gobierno, la mayoría tenía asignado un asiento en San Lorenzo Maggiore para asistir a las sesiones anuales del parlamento más complaciente que rey alguno pudiera imaginar. Si todo funcionaba como estaba previsto, cosa que dejaba de suceder con más frecuencia de la deseable, el nuevo virrey tendría, además, ocasión de departir con su colega saliente y, es de suponer que, entre agasajo y agasajo, intercambiar puntos de vista sobre las tareas inmediatas.

fig. 1.1 Francesco Rosselli (atribuido), Tavola Strozzi, 1472-1473, témpera sobre tabla. Nápoles, Museo de San Martino.

Nápoles se hallaba en un los lugares más hermosos del mundo que, ya desde los tiempos en que era una simple colonia griega, había ejercido una irresistible fascinación en sus visitantes. Nada tenía de extraño que se hubiera convertido también en uno de los objetos más deseados por vedutistas llegados de los más remotos lugares. Desde la famosa tavola Strozzi, con sus pululantes figuritas de presepe negociando en el molo engastado sobre el fondo de un abigarrado conglomerado de edificaciones, blancas, ocres y rosadas, coronadas por sonrientes colinas, a la incandescente visión de Didier Barra, pasando por la inquietante representación de Pieter Brueghel, de aguas color esmeralda y cielo cremoso sobre unas escarpadas colinas de coral o la engañosa geometría de los soberbios grabados de Antoine Lafréry y Alessandro Baratta, Nápoles se había convertido en uno de los escenarios urbanos más reproducidos de Europa. fig. 1.1 y fig. 1.2

fig. 1.2 Pieter Brueghel, El golfo de Nápoles. Roma, Galería Doria Pamphili.

Además, cuando desde mediados del siglo XVI se insertó en el circuito del Grand Tour, las guías para visitantes se convirtieron en un género de éxito garantizado. Algunas de ellas, como la de Pompeo Sarnelli, alcanzaron un número de ediciones sólo comparable a los devocionarios más populares. A nadie parecía importarle demasiado que, entonces como ahora, esta clase de libros, y las ilustraciones que los acompañaban, contuvieran una notable cantidad de lugares comunes que contribuían a enmascarar la realidad tanto como a mostrarla.

fig. 1.3 Didier Barra, Nápoles a vista de pájaro, 1647, óleo sobre tela. Nápoles, Museo de San Martino.

Vista desde la altura del vuelo de una gaviota, Nápoles parecía la proa de una enorme embarcación, con Castel Sant’Elmo coronando el puente de mando y Castel dell’Ovo, a los pies del macizo rocoso de Pizzofalcone, a modo de mascarón. A babor la riviera de Chiaia que la comunicaba con Capo Posillipo y a estibor la Corregge que conducía al puente de la Maddalena y el área del Vesubio. fig. 1.3 Aunque ésta era una forma adquirida recientemente. En la tavola Strozzi, pintada hacia 1470, tenía todavía una sola ensenada, dominada por las grandes edificaciones religiosas del siglo XIV como Santa Chiara, San Domenico, San Lorenzo Maggiore, Santa Maria la Nova, el Duomo y San Giovanni a Carbonara. Era todavía la ciudad modelada por los dominadores franceses, que habían ampliado el circuito de las murallas para incorporar el barrio marítimo y, sobre todo, construido un nuevo distrito oficial alrededor del muelle presidido por la impresionante fortaleza de Castelnuovo.

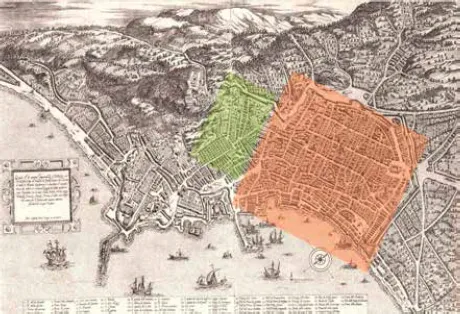

fig. 1.4 (1) Étienne Du Pérac, Antoine Lafréry, editor, Quale et di quanta importanza e bellezza sia la Nobile Cita di Napole, grabado, Roma 1566. Nápoles, Museo de San Martino. Recuadro naranja: recinto de la ciudad medieval; recuadro verde: ampliación de don Pedro de Toledo.

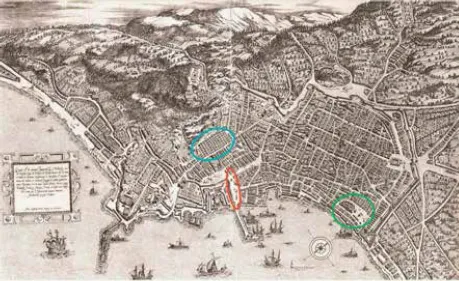

fig. 1.4 (2) Étienne Du Pérac, Antoine Lafréry, editor, Quale et di quanta importanza e bellezza sia la Nobile Cita di Napole, grabado, Roma 1566. Nápoles, Museo de San Martino. Perímetro rojo: Largo del Castello; perímetro azul: Quartiere degli Spagnoli; perímetro verde: Piazza del Mercato.

La ciudad no había vuelto a experimentar una ampliación similar hasta 1537 cuando el virrey Pedro de Toledo duplicó prácticamente su perímetro. fig. 1.4 (1) Los muros de poniente fueron demolidos para permitir el ascenso de las nuevas construcciones por la colina del Vomero en dirección a la cartuja de San Martino; se proyectó un barrio completamente nuevo, el Quartiere degli Spagnoli, de calles rectilíneas y casas uniformes, siguiendo las directrices de los campamentos militares, para alojar la numerosa guarnición de soldados; se trazó la Via di Santa Lucia para comunicar Castel dell’Ovo con Pizzofalcone y se abrió una nueva red viaria que unió el núcleo urbano con el cabo Posillipo facilitando así la expansión hacia la Chiaia, la línea costera ocupada hasta entonces por chamizos de pescadores.

Estas intervenciones inyectaron aire a la vieja ciudad y permitieron ganar espacios como el Largo del Castello, la amplia explanada utilizada en lo sucesivo para las paradas militares y las concentraciones religiosas. El hervor popular seguió sin embargo concentrado en la plaza del mercado, presidido por la iglesia del Carmine, en el extremo oriental, donde la ciudad se abría hacia el Vesubio. No por azar éste había sido el emplazamiento escogido para plantar el patíbulo “per giustiziari i trasgressori”. fig. 1.4 (2)

Longitudinalmente al foso de la muralla derruida, se abrió una gran arteria que en honor del virrey fue bautizada como Via Toledo. Tiempo después habría quien la consideraría como “la più bella strada di Napoli e dell’Italia”, por la multitud de palacios que la flanqueaban, por sus bellos comercios, donde podía encontrarse todo género de productos y “per la folla di un popolo numeroso”.3

Claro que no todo el mundo estaba dispuesto a valorar con la misma admiración la presencia de un popolo tan abundante. Cuando el conde de Benavente se hizo cargo de las riendas del gobierno, Nápoles era, con sus casi trescientos mil habitantes, la mayor metrópoli de Europa después de París. Desde los comienzos de la dominación española su población se había multiplicado por tres. Todas las medidas adoptadas, bajo la presión de los barones que veían como sus súbditos “desamparaban los lugares”, resultaron inútiles.4

La mayor parte de esta masa humana se arracimaba en el recinto delimitado por los antiguos griegos, entre las portas Reale, de Constantinopoli, San Gennaro, Capuana, Nolana y del Carmine, un dédalo de estrechos callejones seccionado por las tres vías paralelas, San Biagio dei Librai, Tribunali y Anticaglia, los antiguos cardos, atravesados todos por el decumano, que ahora era la Via del Duomo. Éste era un reducto ocupado por una mezcolanza en la que las ciudadelas monacales, protegidas del exterior por imponentes muros disuasorios, y las sólidas residencias baroniales se alternaban con inmun...