BARONE LENBACH. La scena inizia fin da subito con toni accesi: la discussione accalorata tra il barone e Laura è in corso già da qualche tempo. Il barone Lenbach ha cinquant’anni circa; il profilo è quello di un tenente colonnello della cavalleria, una figura ancora apparentemente snella a giudicare dalle movenze e dalla corporatura, che si muove con abituale agilità, nonostante i primi accenni di grasso dovuti più all’alcool che al cibo. È vestito con una certa, chiamiamola noncuranza, un modo elegante per evidenziare la leggerezza delle sue maniere e per minimizzare la situazione presente, che comunque salta subito agli occhi: tutto in lui è una maschera, e sotto la maschera l’unico volto autentico rimane quello di una miseria profonda e di una decadenza interiore. Dal punto di vista della forma, ancora si tiene dritto, cammina, gesticola e parla, ma nel profondo del suo essere ha già liquidato se stesso, e si ritiene una specie di fenomeno fortuito, oramai più sepolto che partecipe di una realtà vitale. È una maschera da bon vivant brizzolato, gonfia per abuso di alcol e marcia, la maschera di qualcuno che ha civettato a tal punto con la morte che tutte le sue patetiche affermazioni riguardo al suicidio, nonostante tutta la loro sincerità, suonano come frasi vuote. Le mani sono mani da signore, trasparenti, decadenti, i gesti sono quelli di un cavaliere; evidentemente per nascita è un signore, ma vive il destino di un medicante e di un ubriacone che si muove nei fumi del vino e oscilla tra la pura disperazione e – quando si comporta come se nulla fosse – una sorta di slancio cavalleresco, non del tutto normale. A dire il vero, il suo carattere è incandescente come quello di un militare a cavallo. Dall’atteggiamento ricercato e prepotente di un tenente colonnello passa spesso alla condizione miserabile di un lacchè, impotente e confuso. Questa confusione riflette lo stato tremendo in cui si trova la sua persona, e perciò quando annuncia il proprio suicidio, più che per convinzione, parla come un attore loquace e bugiardo che esegue il suo ruolo. La conseguenza di tale inquietudine è l’indebolimento del sistema nervoso di una persona intimamente distrutta, la quale vive se stessa come un carcerato che è stato rilasciato. Per quanto sembri contraddittorio, a pochi minuti di distanza dalla morte, si esprime, parla, avviluppato nella nebbia dell’incoscienza. Passa da un estremo all’altro, le aggressioni impetuose sono contraddette dal silenzio e dall’umiltà di quando chiede l’elemosina. È un ufficiale e un aristocratico, ma allo stesso tempo, sotto il peso fatale delle situazioni, un Erpresser (ted. – ricattatore) e tutto questo contemporaneamente, e comunque con un atteggiamento doppio e contrastante. Quando si sparerà, lo farà senza effetti particolari, con totale naturalezza e senza troppa agitazione, come se avesse già elaborato tutto fino all’ultimo dettaglio. Sparisce come se stesse mettendo in atto un piano già programmato, e comunque la morte è il risultato di un pensiero sorto in quel preciso istante, dal momento che poco prima contemplava anche la possibilità di incontrare quella sera stessa gli amici e di bere vino con loro.

DOTT. IVAN KRIŽOVEC, NOBILE. È figlio di un Hofrat (ted. – consigliere), il dottor Koloman Križovec, un filo-ungherese degli Anni ‘80, fautore della politica di Tiszin e di Khuen. Seguendo l’esempio dei sostenitori di Franz Joseph, i Križovec trascrivevano in ungherese i propri titoli (con la trascrizione): Keresztess de Keresztess et Krizsovec. Lo studente ungherese diventa dottore presso l’università di Pest e alla vigilia della guerra viene assegnato al servizio personale di Tisza, che allora ricopriva il ruolo di primo ministro ungherese. Nel 1917-18 viene imprigionato in Russia in quanto ufficiale ussaro. Nel 1919 nel Regno della Slovenia, Croazia e Serbia abbandona il servizio statale. Gestisce un suo studio d’avvocato. Il dottor Križovec è un signore di trentasei anni, leggermente brizzolato, che avverte una certa spossatezza. La sua eleganza è quella di un gentiluomo di Pest. Di quel taglio sono anche i suoi baffi spioventi, da aristocratico. È il genere di uomo il cui taglio della giacca e dello spolverino lascia indovinare il disgusto che prova per il basso livello della nostra civiltà balcanica che vorrebbe sembrare moderna! Il fastidio glielo procura la visione di una moda su cui il cinema impera, dove anche i ministri, quando indossano lo smoking, lo abbinano a una camicia morbida e mettono addirittura il mantello impermeabile sopra il frac. L’ombrello e la bombetta, la cravatta a farfalla e il colletto, anche i guanti e la riga dei pantaloni, tutto è perfettamente al proprio posto. Fino all’ultimo momento rimane estremamente garbato, superiore in modo inerte.

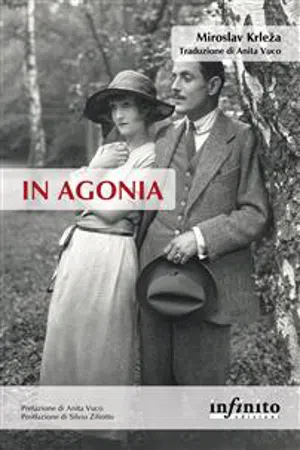

LAURA LENBACHOVA. Sincera, aperta, naturale, spontanea, non raffinata e profondamente riflessiva. Molto diretta nel rapportarsi agli altri. In realtà ancora piuttosto ingenua e del tutto priva di esperienza, nel senso femminile della parola. Sentitamente incline nei confronti del suo amico Križovec fino a raggiungere un alto grado di devozione, che da un lato è la conseguenza della sua buona educazione e dall’altro è merito del suo innato tatto. Di natura tenera, silenziosa e delicata, ormai da tre anni si affida a Križovec con un’abnegazione assoluta. Quando gli avvenimenti la costringono a prendere atto di alcune cose, raggiunge uno stadio di forte agitazione ed esprime per la prima volta la parte forte e selvaggia del proprio carattere. Diventa tragicamente cristallina. La voce è il suono spettrale di un motore che sottolinea con forza tutte le oscillazioni interne, intellettuali e morali, del suo essere. Un motore a cui basta una sfumatura, una constatazione, per esplodere in mille pezzi. In Križovec vede colui che può realizzare i suoi intimi desideri ed è per questo che nei momenti determinanti la sua totale passività le provoca una fortissima depressione e continui cambiamenti di stato d’animo che si risolvono nel suicidio. Nei confronti di suo marito, Lenbach, Laura è naturale e discreta. La tortura che lui le procura dura ormai da troppo tempo. Segni peculiari: donna di trentatré anni, di una bellezza che non dà nell’occhio. Capelli scuri, i gesti educati e una toilette non appariscente. In quanto titolare di una sartoria alla moda, Mercure Galant , indossa abiti scuri, molto raffinati e discreti.

SCENARIO. Tutto si svolge nel laboratorio di Laura Lenbach e nel negozio adiacente. Le vetrine sono coperte da tendaggi bianchi così fitti che solo con fatica si riescono a distinguere gli oggetti esposti. Un tardo tramonto settembrino con i colori opalini del cielo dona alla città un’illuminazione indiretta. In fondo, attraverso le vetrine, si scorgono le chiome dei platani, e dalla strada penetra nel salone la luce fioca delle lampade a gas. Anche nel salone sono accese le luci: sia il lampadario di bronzo preso in sinagoga, sia le numerose lampade situate sui tavolini e adombrate da paralumi variopinti (segno di un gusto raffinato e solido, nonostante tutta la falsità del negozio, che pretende di sembrare un luogo alla moda). Anche i broccati pesanti, i tappeti persiani, la vetrina Luigi XV, le incisioni in rame, nonché l’antico orologio d’oro in stile imperiale con il suo lieve battere delle ore, tutto questo contribuisce a conferire all’ambiente un fascino particolare e a dare l’impressione di un locale arredato con gusto e cura. Il negozio è il luogo d’incontro della clientela elegante e di quella pseudo-signorile. Nel caos seguito al crollo dell’Impero austro-ungarico, in questa sartoria e in questo negozio di cappelli alla moda i villani rifatti vengono ad acquistare abiti e seta per le loro signore. Nelle vetrine sono esposte le boccette di profumo e il cristallo ceco. Comunque, nell’intero salone regna ...