eBook - ePub

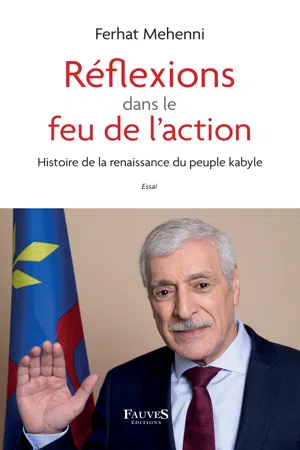

Réflexions dans le feu de l'action

Histoire de la renaissance du peuple kabyle

Ferhat Mehenni

This is a test

- 374 pages

- French

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

Réflexions dans le feu de l'action

Histoire de la renaissance du peuple kabyle

Ferhat Mehenni

Book details

Book preview

Table of contents

Citations

About This Book

« Ce livre est un recueil de vingt ans de réflexions puisées dans le feu de l'action d'un combat politique singulier. Ces textes accompagnent ces deux dernières décennies, inédits à maints égards, dans la réalisation de l'histoire et la renaissance du peuple kabyle. Ils ont été écrits pour lever des obstacles idéologiques et politiques, sauter par-dessus des murailles de la pensée préétablie, escalader des montagnes d'idées abruptes pour avancer sur la voie de la liberté. Ils sont autant d'éléments d'une pensée et d'une volonté de redonner espoir à une société épuisée par un interminable combat qui, à maintes reprises, était conduit sur des voies d'impasse. »

Frequently asked questions

How do I cancel my subscription?

Can/how do I download books?

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

What is the difference between the pricing plans?

Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.

What is Perlego?

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Do you support text-to-speech?

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Is Réflexions dans le feu de l'action an online PDF/ePUB?

Yes, you can access Réflexions dans le feu de l'action by Ferhat Mehenni in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Sciences sociales & Dissertations en sociologie. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Topic

Sciences socialesSubtopic

Dissertations en sociologieTroisième partie

La Kabylie face à elle-même :

L’élan vers la liberté

Pour l’unité d’action des forces

politiques kabyles

Le Printemps noir s’éloignait et la classe politique kabyle l’avait déjà oublié. Le 20 avril 2005 ne fut pas célébré pour la première fois depuis 1980. N’était la volonté de l’auteur et d’une poignée de partisans, cette commémoration aurait disparu de nos rues dès 2006.

Région surpeuplée d’un vaste pays qui est l’Algérie, la Kabylie s’est toujours engagée dans des combats, souvent politiques, à la recherche de repères et d’elle-même. Depuis 1871, partie à la reconquête de sa souveraineté perdue face à l’armée coloniale française, la Kabylie a impulsé et porté à bout de bras le mouvement de libération national jusqu’à l’indépendance du pays. Depuis 1962, trahie dans ses aspirations par le nouvel État algérien dont elle attendait tant et pour lequel elle avait payé le tribut le plus cher en vies humaines dans une guerre qui avait duré plus de sept ans, elle est victime d’humiliations et de dénis en tous genres dont ceux liés à sa langue, son identité, sa culture et son histoire. Bref, elle est niée jusque dans son existence en tant que région et en tant que peuple.

Ses élites ont généreusement servi toutes les causes du monde à l’exception de la leur. Pire ! Elles sont souvent divisées par des considérations idéologiques et politiques qui les éloignent les unes des autres et les empêchent de transcender leurs querelles intestines à travers lesquelles, en se neutralisant, elles annihilaient, jusqu’ici, toute possibilité de prise de conscience de leur véritable mission : servir les intérêts de la Kabylie après avoir longtemps servi ceux de l’Algérie et des Amazighs.

Le combat pour son existence, qu’il ait épousé la revendication identitaire (Mouvement Culturel Berbère MCB) ou celle de la démocratie et des Droits Humains (FFS et RCD) a été un cheminement long et laborieux vers elle-même. Que ce soit la guerre menée sous la bannière du FFS de 1963 à 1965, le « printemps berbère de 1980 ou le « printemps-noir » de 2001, la Kabylie a été de rupture en rupture pour se persuader de sa propre existence et de son bon doit de la revendiquer. L’énorme espoir suscité par l’émergence fulgurante du Mouvement des Archs que beaucoup ont appelé le « Mouvement Citoyen » pour l’inscrire dans une dimension nationale et non régionale n’a d’égale que l’immense désarroi et la déception, sans précédent, générés par son échec et son émiettement.

À l’aube de cette double commémoration du 5e printemps noir ainsi que du 26e printemps berbère, nous sommes déterminés à tirer l’essentiel des leçons de notre histoire, de nos divisions et de nos retrouvailles, de nos échecs comme de nos succès. Nous appelons à l’unité d’action des diverses forces politiques de la Kabylie, rejetant le pouvoir actuel, et soucieuses de préserver l’avenir démocratique de nos enfants dans la paix, la dignité, le progrès et la prospérité, mais aussi dans le respect de notre droit à l’existence en tant que peuple, loin du centralisme jacobin qui caractérise jusqu’ici l’État algérien. Que ce soit avec l’autonomie régionale, la régionalisation ou le fédéralisme, réclamés par les forces politiques locales, les solutions ne manquent pas. Pourvu que nous soyons maîtres de notre destin.

À cette occasion, il serait bon de tenir une première réunion pour en examiner la faisabilité et voir dans quelle mesure il nous serait possible de mettre sur pied une structure non fermée qui fédérerait les énergies afin de forcer le respect de notre région par le pouvoir algérien. La mise en œuvre en Kabylie du point 11 de la plate-forme d’El-Kseur est de ce point de vue une exigence impérieuse. La mémoire de nos martyrs et les intérêts suprêmes de notre peuple nous le commandent.

Avril 2006

Les erreurs stratégiques de la Kabylie

Invité par Lyazid Abid responsable du MAK en Allemagne et l’association, cette conférence tire les leçons des errements stratégiques des générations militantes kabyles depuis 1926.

Je ne connais pas vraiment l’Allemagne et l’Allemagne ne connaît pas particulièrement la Kabylie. C’est d’autant plus difficile pour moi de vous brosser un tableau de ma première patrie sans paraître, d’un côté, banal pour les Kabyles présents dans la salle, et de l’autre, trop loin de l’intérêt que pourraient lui manifester les Allemands qui nous font l’amitié de nous écouter. J’espère que la pertinence de notre exposé n’aura d’égale que la courtoisie avec laquelle vous prenez tout le temps de nous entendre. Nous commencerons par présenter la Kabylie et son peuple avant de nous pencher sur les causes historiques à l’origine des dénis auxquels elle est confrontée depuis 1962.

La Kabylie est, malheureusement de nos jours encore, une région d’Algérie. Elle est située sur la côte centrale de la Méditerranée. Bien que n’ayant pas de tracé géographique précis (l’Algérie s’interdit de lui en reconnaître un) elle couvre une superficie approximative de 40 000 km2. Pays de montagnes au climat tempéré, notre pays se prêterait volontiers au tourisme en raison de la beauté de ses sites côtiers et de ses reliefs, n’eut été l’opposition traditionnelle des autorités algériennes à son développement économique, social et culturel. Elle possède trois grands centres urbains de plus de 100 000 habitants, Vgayet, Tizi-Wezzu et Tuvirett. Son économie est tributaire du peu de plaines dont elle dispose et de l’humeur des dirigeants algériens qui, sans état d’âme, la sabotent depuis au moins 40 ans. La soupape de sécurité contre le chômage a, de tout temps été, l’émigration dont la destination de prédilection est la France, du fait d’un passé colonial qui les aura réunies un siècle durant (1857-1962). Les Kabyles sont des Berbères, comme tous les habitants de l’Afrique du Nord que Hegel souhaitait rattacher à l’Europe. Aujourd’hui, ils sont toujours choqués que les Européens leur attribuent des identités dans lesquelles ils sont incapables de se reconnaître. Ainsi, lorsqu’on les assimile à la « communauté arabe » « maghrébine » ou à la « musulmane », les Kabyles, de nos jours, en sont révoltés. Ils aspirent à se faire respecter dans leur propre réalité kabyle. Pour nous, l’Europe considère à tort que l’Afrique du Nord est arabe. Même si les États nord-africains s’affirment d’autorité « arabes » pour des raisons de pouvoir et de racisme induits par une aliénation culturelle séculaire, ils n’en sont pas moins, dans leur réalité historique, humaine et culturelle, profondément amazighs (berbères). Ces dernières années, les Kabyles ont aussi pris conscience de leur spécificité vis-à-vis des autres Amazighs, à commencer par celle de la langue qui, tout en étant de même origine que celles de ces Berbères, s’est largement différenciée. Il en est de même sur les plans religieux et culturel. Les Kabyles sont laïcs, contrairement à d’autres peuples berbères, volontiers plus religieux. Pour mieux comprendre cette situation et savoir pourquoi nous en sommes là, faisons un détour par l’Histoire contemporaine. Notre génération, faisant sa relecture des événements à l’origine du cul-de-sac politique dans lequel elle se trouve, se rend compte, aujourd’hui, qu’à l’origine, tout a commencé en 1926 par une grave méprise, une erreur stratégique par laquelle les Kabyles, en tant que peuple, confient leur destin à autrui.

La Kabylie est une confédération au moment où la France la colonise en 1857. Son ultime révolte de 1871 se solde par une si sanglante défaite que les élites politiques de l’époque en étaient traumatisées, au point de croire impossible une quelconque victoire de leur part sur la puissance coloniale française. Ils partent alors à la recherche d’alliances avec leur environnement immédiat, autochtone et non kabyle. C’est ainsi qu’en 1926, en rêvant à une large coalition nord-africaine contre l’envahisseur, ils créent un mouvement indépendantiste dénommé « l’Étoile Nord-Africaine » (ENA) et portent à sa tête, volontairement, un non kabyle, Messali Hadj.

Ce geste dicté par des options tactiques, visant notamment à élargir le Front de libération, mais au prix de leur abandon des leviers de commande de cette organisation à leurs alliés conjoncturels, est le point de départ d’un processus d’erreurs stratégiques ininterrompu, d’auto-mise à l’écart du pouvoir et d’autonégation identitaire que nous commençons à peine à endiguer. Nos grands-parents n’avaient pas su concilier leur soif de liberté d’avec leur devoir de kabylité. Ils avaient sacrifié leur identité et leurs droits nationaux sur l’autel de leur revanche sur la France, alors que celle-ci ne les y obligeait nullement. Les vicissitudes de l’histoire avec, notamment, la trop lancinante douleur de leur humiliante défaite face à la France, ne leur permettaient pas d’en percevoir le contraire. Nous en payons encore le prix. Les morts de 2001 sont, ainsi, en relation directe avec cette option stratégique de 1926 ; il en est de même de la démarche du FFS et du RCD consistant à être les brillants seconds d’un système politique à l’intérieur duquel, ils n’aspirent, dans le meilleur des cas, qu’au strapontin de minoritaire. L’aspiration kabyle à la liberté est si puissante qu’une fois canalisée vers l’indépendance de l’Algérie, la Kabylie s’y investit corps et âme, au point d’oublier jusqu’à l’existence d’un peuple kabyle. Sa relation fusionnelle avec l’Algérie aggrave son aliénation identitaire dans un premier temps, et son auto-déclassement de pays à région et de peuple au statut de minorité nationale.

Malgré la grave crise politique de 1949 au sein de la seule organisation indépendantiste de l’époque, le Parti du Peuple Algérien (PPA), le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD), et qui aurait dû leur ouvrir les yeux sur un avenir dangereux pour leur identité et leur futur statut de minorité « ethnique » ou « régionale », les Kabyles, trop emportés par leur élan nationaliste oublièrent de remettre en cause leur démarche et leurs convictions en faveur de l’Algérie. Alors que les arabophones n’hésitèrent pas l’ombre d’une seconde à saborder le mouvement indépendantiste plutôt que de se risquer à donner naissance à une Algérie « berbère », les Kabyles, eux, préférèrent d’aller vers une Algérie arabe que de renoncer à l’indépendance de celle-ci. Dur fut le réveil en 1963. Au lendemain de l’indépendance algérienne, les Kabyles, à l’image de ceux qui se dégrisent, commencent à ouvrir les yeux et perdre, petit à petit, leurs grandes illusions algérianistes. Sous la bannière du Front des forces socialistes de Hocine Aït Ahmed, ils prennent les armes contre le pouvoir arabo-islamiste qui succède au colonialisme français. Trop tard ! La Kabylie, déjà trop épuisée par une guerre de libération de plus de sept ans, n’a plus la force de se battre contre une armée fraîchement arrivée de l’autre côté des frontières algériennes où elle n’a jamais engagé de bataille contre les militaires français. Même à ce niveau de prise de conscience de leur monumental fourvoiement politique antérieur, les Kabyles furent incapables de formuler une problématique nationaliste qui leur soit propre. L’idéologie, une fois de plus, est à l’origine de leur bégaiement historique. Le Mouvement national qu’ils avaient porté à bout de bras de 1926 à 1962 était, d’un côté, sous-tendu par le centralisme démocratique, caractéristique du mouvement ouvrier européen dont il s’inspire, et de l’autre, le centralisme jacobin dans lequel ses fondateurs avaient baigné toute leur vie. Là aussi, les concepts et les armes théoriques leur font défaut et ne purent éviter de se faire avoir de nouveau en intériorisant un complexe de culpabilité par crainte d’être taxés de « séparatistes ». Séparatistes, ne l’étaient-ils pas, de toutes les façons, aux yeux de leurs ennemis français ?

Voulant pousser son avantage après sa victoire sur la Kabylie, le pouvoir engageait, dès 1965, une politique d’arabisation des enfants kabyles pour en finir avec le germe de l’irrédentisme identitaire local. Pour s’en protéger, les Kabyles sortent de leur tiroir idéologique le concept d’identité berbère au lieu et place de celui d’identité kabyle qui, elle, du moins croyait-on, pouvait être férocement réprimée pour sécessionnisme, y compris en 1980, lors du printemps « berbère ». Dans le sillage de nos aînés, nous fûmes, à notre tour, incapables de nous assumer en tant que Kabyles. Le fait de nous réclamer de l’amazighité (berbérité) nous permettait néanmoins de nous abriter derrière un rideau politique contre notre arabisation, notre dépersonnalisation. Comme à nos aînés, nous nous investissons dans la revendication berbère sans trop regarder dans quelle impasse elle nous engageait. À ce jour, même après le printemps noir de 2001, on trouve chez la plupart des nôtres la revendication de « la langue amazighe, comme langue nationale et officielle », comme une revendication centrale, sans savoir ce qu’elle induit pour notre propre avenir, et vers quel cul-de-sac, de nouveau, elle nous menait. Le massacre par le pouvoir algérien de 120 jeunes kabyles en avril 2001, lors de ce qu’il convient d’appeler désormais « le printemps noir », voit la réémergence de structures étatiques traditionnelles kabyles : les Ârchs. Leur texte fondamental, « la plate-forme d’El-Kseur » fait de nouveau l’impasse sur l’existence d’un peuple kabyle y compris après la marche historique du 14 juin 2001 où près de trois millions de Kabyles investirent la capitale Alger. Aucun peuple au monde, hormis le nôtre, n’a fait descendre dans la rue le tiers de sa population. Malgré cela, ce mouvement des Ârchs s’entête à se présenter comme national et jamais en tant que « régional » et kabyle. Les complexes ont encore la peau dure. Cependant, un début de prise de conscience émerge à travers les 15 points de revendication de cette plate-forme sur la spécificité kabyle. On y remarque, comme un sursaut de l’Histoire pour remettre le fleuve dans son lit qu’il a quitté pendant 75 ans. En effet, pour une fois, n’y a-t-il pas que des revendications algériennes ? On y demande le départ des gendarmes de la Kabylie, ainsi qu’un plan socioéconomique d’urgence pour la « région ». On y voit même poindre l’ombre d’une revendication autonomiste non explicite à travers celle du « transfert des prérogatives exécutives de l’État aux instances démocratiquement élues ». Le mouvement autonomiste naquit une semaine avant la rédaction de cette plate-forme d’El-Kseur.

Le 5 juin 2001, pour la première fois, nous revendiquons autant l’autonomie régionale que l’existence d’un peuple kabyle ouvrant droit à la reconnaissance officielle par l’État algérien. La double commémoration du printemps berbère de 1980 et du printemps noir 2001 marque en 2007 une rupture dans la stratégie de résistance de la Kabylie depuis 1926. Pour la 1re fois, seul le Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie appelle à marcher pour l’autonomie régionale. Le slogan de tamazight langue nationale et officielle est évacué au profit d’un État régional kabyle. Le flambeau du combat kabyle éclaire enfin un avenir net et clair. Malgré la répression de nos militants, l’assassinat de mon fils, la mise en faillite pour des raisons politiques d’un haut responsable du MAK ; en dépit de la désinformation et de la censure dont nous sommes victimes de la part, y compris d’acteurs et organisations politiques kabyles qui font le jeu du pouvoir, nous avons réussi le tour de force de réorienter le vent de l’Histoire dans le sens de la liberté du peuple kabyle.

Munich, le 2 mai 2007

Quelle stratégie pour la Kabylie ?

Contribution faite lors d’une conférence organisée par le Centre d’Études et de Recherche sur l’Autonomie de la Kabylie. Elle n’a pas été publiée en ce moment-là.

Le MAK a été créé pour réaliser un objectif stratégique énoncé dans la déclaration du 5 juin 2001, dans le chaud des événements du « printemps noir » : doter la Kabylie d’un statut de large autonomie. Autrement dit, restituer au peuple kabyle la maîtrise de son destin, perdue depuis 1857 face au colonialisme français. Pour y parvenir, une stratégie lui est vitale. La stratégie étant à l’origine un art militaire, la politique est une forme de guerre sans la poudre. Quelle stratégie faut-il donc pour le MAK ?

L’aventure militaire comme en 1963 ? L’entrisme pour prendre le pouvoir algérien à la manière d’Ouyahia ou de Said Sadi ? Ou enfin, le combat démocratique ? Une stratégie ne s’établit qu’en fonction de ses moyens, de la réalité du terrain, des obstacles à franchir de manière chronologique.

1. La voie armée est écartée d’emblée pour des considérations morales du fait des valeurs qui sont celles des cadres qui animent le Mouvement. Par ailleurs la guerre est, pour les opprimés, la solution du désespoir. Elle n’intervient qu’en dernier recours. Enfin, elle ne se mène pas pour un objectif minimal comme l’autonomie.

2. La stratégie de l’entrisme, elle, trouve ses limites dans un système où, pour accéder au pouvoir suprême, un Kabyle doit au préalable perdre son âme, faire la preuve de son reniement identitaire. Après sa course d’obstacles, à supposer qu’il en triomphe, se posera pour lui la question de la marge de manœuvre dont il dispose dans un environnement politique et institutionnel pour le moins hostile à des mesures en faveur des revendications kabyles. Tous ceux qui en ont fait la tentative ont, d’une part, échoué et, d’autre part, se sont retrouvés reniés par la Kabylie.

3. La voie démocratique, elle, mène vers deux directions : la voie algérianiste qui est celle du FFS et du RCD dont la démarche consiste à se battre pour une autre Algérie, une Algérie généreuse, démocratique et fraternelle dans laquelle la question identitaire et linguistique serait magiquement résolue et la voie kabyliste qui est la nôtre et qui prend en priorité les intérêts de la Kabylie et du peuple kabyle.

Une fois la stratégie choisie, nous nous retrouvons confrontés à la dure réalité du terrain dont la configuration politique et idéologique, économique et sociale est des plus difficiles. Nous sommes devant u...