eBook - ePub

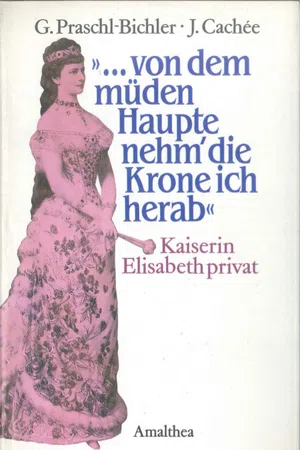

"...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab"

Kaiserin Elisabeth privat

- 270 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

"...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab"

Kaiserin Elisabeth privat

About this book

So lebte Kaiserin Elisabeth privatDieses Buch, das sich nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich von ähnlichen Werken unterscheiden möchte, erzählt vom Alltag und von den "Sorgen" einer Kaiserin: vom privaten Tagesablauf Elisabeths, von ihrer Garderobe, von den Körper- und Haarpflegeritualen, von den Essensgewohnheiten (oder besser vom Fasten), von Kuren, Krankheiten und deren Bekämpfung, von Leidenschaften und Talenten, von der permanenten Reiselust, von Ängsten, Aberglauben, Depressionen und nicht zuletzt von den intensiven Beziehungen zu ihren Hofdamen und Bediensteten.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access "...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab" by Gabriele Praschl-Bichler in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in History & European History. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

1

»… mein Engel, wenn Du mich lieb hast, so gräme Dich nicht so sehr …«

(Kaiser Franz Joseph an seine Gemahlin)

Über den Alltag und die Sorgen

einer jungen Kaiserin

Auf die Frage, wie eine Kaiserin »privat lebte«, müßten hunderte Antworten gegeben werden, da hunderte Kaiserinnen auf zumindest ebensoviele Arten ihr Dasein gestalteten. Klimatische Voraussetzungen, verschieden großer Reichtum, politisches Engagement, verschieden starker Machteinfluß, der Platz im Herzen der Untertanen, der persönliche Charakter, das Aussehen und die persönlichen Verhältnisse haben völlig unterschiedliche Typen von Herrscherinnen hervorgebracht, die aber alle zumindest etwas Gemeinsames verband: ein Leben »in der Öffentlichkeit« vor einer großen Anzahl von Neugierigen und Schaulustigen führen zu müssen. Die Antwort auf die Frage, wie Kaiserin Elisabeth ihr Leben verbrachte, muß sofort mit diesem Problem in Zusammenhang gebracht werden. Es stellte die Mühsal ihres Lebens dar, die sie spätestens ab dem Tag ihrer offiziellen Verlobung mit Kaiser Franz Joseph begriff und die sie ab diesem Zeitpunkt auf ein Mindestmaß herabzusetzen suchte, wenn es ihr nicht sogar – in späteren Lebensjahren – gelang, ihr ganz zu entfliehen.

Über die historische Gestalt der Kaiserin ist in den beinahe hundert Jahren seit ihrem Tod viel geschrieben worden, dem in dem vorliegenden Band erstmals das »Nur-Private« hinzugefügt werden soll: das Verhalten Elisabeths innerhalb ihrer Familie, zu ihr nahestehenden Personen, Eigenheiten ihres Wesens, ihr persönlicher Tagesablauf und wenig oder kaum bekannte Ereignisse ihres Lebens, in denen sie den ihr typischen Charakter entfaltete. Viele ihrer Eigenwilligkeiten sind durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs in Gedichtform bekannt geworden, die meisten Eigenschaften waren seit der frühesten Jugend stark ausgeprägt.

Heute, wo man soviel über Elisabeth in Erfahrung gebracht hat, maßt man sich gern das Urteil an, daß eine Verbindung zwischen ihr und dem jungen österreichischen Kaiser nicht hätte zustande kommen dürfen und daß die ältere, für die Heirat mit Franz Joseph vorgesehene Schwester Elisabeths, Helene, die bessere Ehefrau abgegeben hätte. Und doch schien es 1853 – als die beiden jungen Menschen in Ischl aufeinandertrafen, die als Paar nicht füreinander bestimmt waren – eine glückliche Entscheidung gewesen zu sein. Die spontane Liebe des Kaisers zu seiner Cousine Elisabeth brachte das Rad der Geschichte auf dem ihm vorbestimmten Weg zum Rollen, und das Schicksal der nachmaligen Kaiserin nahm den bekannten, immer verhängnisvoller werdenden Verlauf.

Herzogin Elisabeth in Bayern, die von ihren Eltern und Geschwistern liebevoll Sisi genannt wurde, war am Weihnachtsabend des Jahres 1837 im elterlichen Palais in München zur Welt gekommen und hatte schon bei der Geburt zwei Zähne, was nach der Volksmeinung nichts anderes als großes Glück bedeuten konnte. Zudem war sie an einem Sonntag geboren, ein Umstand, der ebenfalls Gutes verhieß, und auf den die Kaiserin in späteren Lebensjahren in einem Gedicht zu sprechen kam:

»Ich bin ein Sonntagskind, ein Kind der Sonne;

Die goldnen Strahlen wand sie mir zum Throne,

Mit ihrem Glanze flocht sie meine Krone,

In ihrem Licht ist es, daß ich wohne,

Doch wenn sie mir je schwindet, muß ich sterben.«

Zu Zeiten der Verlobung des jungen Paares erinnerte man sich der verheißungsvollen Zeichen und deutete sie – was die Zukunft der beiden betraf – als glückbringend. Die Familien Habsburg und Wittelsbach freuten sich über die nahverwandtschaftliche Verbindung (Kaiser Franz Joseph und Elisabeth waren Cousins ersten Grades, beider Mütter waren Schwestern und entstammten dem königlichen Zweig der bayrischen Familie) innerhalb der beiden deutschen Fürstenhäuser, und die Untertanen freuten sich, daß ihr junger Herrscher die Bürden seines Amtes fortan nicht mehr allein zu tragen hätte. Die Kunde von der Hochzeit mit der »Bayrischen« (dem aus Bayern stammenden Mädchen) verwandelte der Volksmund alsbald in eine Verbindung mit einer »Bäurischen«, was den österreichischen Volksdichter Peter Rosegger zu einer eigenen Geschichte anregte:

»Als der Kaiser die Kaiserin nahm

In den fünfziger Jahren ging in meiner Waldheimat eines Tages das Gerede, unser junger Kaiser wolle heiraten, und zwar eine Bäurische!

Das brachte die sauberen Dirndeln der Gegend in nicht geringe Aufregung, und manch eines meinte: Wenn der Herr Kaiser schon eine Bäurische mag, so hätte er mal auch in unserer Pfarr herumsuchen können. In einem seidenen Kittel und mit dem guldenen Kampel im Haar täte unsereines auch wem gleichschauen.

Der Gemeinderichter hat den Irrtum aufgeklärt dahin, daß der hohe Herr eine bayrische Prinzessin nimmt und daß die Kaiserhochzeit auch in unserer Kirche gefeiert werden würde.

Da lebte in der Gegend ein armes Kleinhäuslerpaar, das gerne seine goldene Hochzeit gefeiert hätte, wenn es nur ein paar Groschen gehabt hätte. Der Pfarrer ordnete nun zu Ehren des kaiserlichen Brautpaares die goldene Hochzeit dieses Greisenpaares am Sankt Georgitag 1854 an. Die ganze Gemeinde beteiligte sich. Es war ein ergreifendes Fest, und die zwei Leutchen erhielten so viele Brautgeschenke, daß sie bis zu ihrem Lebensende sorgenlos leben konnten.« – Eine schönere Umsetzung des kaiserlichen Hochzeitstags wird nirgendwo im Reich stattgefunden haben, mutmaßt der steirische Dichter.

Nach ihrer Hochzeit nahmen Kaiser Franz Joseph und seine Gemahlin in Schloß Laxenburg bei Wien Quartier, das für die Flitterwöchner zwar neu hergerichtet worden war, für Elisabeth aber eine große Enttäuschung darstellte. »Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Lustschloß wirkte ebenso streng wie Schönbrunn, auch wenn es bedeutend kleiner war; wie so manche königliche Sommerresidenz machte es einen unbewohnten, trostlosen Eindruck. Fünfundzwanzig Kilometer von Wien entfernt … wies sein tausend Morgen großer Park eine Reihe phantastischer Gebilde auf, künstliche Seen und Imitationen mittelalterlicher Ruinen, gotische Brücken und Meiereien, die dazu bestimmt waren, gelangweilten, unglücklichen Kaiserinnen etwas Abwechslung zu bieten.« (Haslip, S. 85)

Tatsächlich begann sich die junge Kaiserin und Ehefrau schon bald zu langweilen, als ihr Gemahl wegen Erledigung dringender Staatsgeschäfte kurz nach der Hochzeit den täglichen Dienst in der Wiener Hofburg wieder aufnahm. Die knapp Siebzehnjährige fühlte sich unbeachtet, einsam und allein. Dem Alltagstrott entgegenzuwirken ersann sie ein sehr persönliches, auf sie aufgestimmtes Programm. Oftmals ließ sie den Kutschierwagen einspannen und bereiste ohne jegliches Begleitpersonal die Gegend rund um Schloß Laxenburg. Hier geriet sie das erste Mal mit den höfischen Sitten in Konflikt, da es einer Kaiserin von Österreich niemals gestattet sein konnte, alleine auszufahren oder auch nur im Park zu promenieren. Denn unabhängig von den protokollarischen Vorschriften stellte die alleine spazierende Frau ein ungeheures Sicherheitsrisiko dar.

Elisabeths Obersthofmeisterin Gräfin Marie Sophie Esterházy (eine geborene Prinzessin Liechtenstein, die seit 1835 verwitwet war) nahm als erste Anstoß an den etikettewidrigen Ausflügen. Sie meldete die Exkursionen ohne Begleitung spontan – und wahrscheinlich in bester Absicht – dem Kaiser, der für sie der fleischgewordene Begriff von Etikette, von Ehrgefühl, von Pflicht und von Ordnung war. Und obwohl er sich zeit seines Lebens allem höfischen Protokoll unterwarf und weiterhin zu unterwerfen gedachte und sich und seinen Untergebenen jede Selbstdisziplin abverlangte, gestand er der jungen Gemahlin die Freiheit zu, auch in Hinkunft für sich selbst zu entscheiden, und untersagte dem Hofstaat fürs erste, den geringsten Einfluß auf die Pläne seiner Frau zu nehmen.

In den Wintermonaten bezog das Kaiserpaar eigene Appartements in der Hofburg, und als Elisabeth zum ersten Mal ihre Räume betrat, ordnete sie als erstes an, daß man ein Bad für sie bereiten sollte. Sie staunte nicht schlecht, als man sie in eine mit Wasserdampf gefüllte Kammer führte, in der nichts anderes als ein ovales Badeschaff stand. Unter diesen Umständen verzichtete sie auf das Bad und nahm mit den für jedes Mitglied des Kaiserhauses vorgeschriebenen sieben Waschschüsseln vorlieb. Schließlich verfügte auch der Kaiser über kein eigenes modern eingerichtetes Badezimmer. Er wusch sich zunächst auch in einem Holzschaff – später in einer Gummibadewanne – und benutzte anstatt eines Wasserklosetts einen Leibstuhl. Diese wenigen Gegenstände stellten die kaiserliche sanitäre Gesamtausstattung dar. Es dauerte einige Jahre, bis anläßlich von Umbauarbeiten in Schloß Schönbrunn für die Kaiserin ein Badezimmer eingerichtet wurde, das mit etlichen Spiegeln an den Wänden, mit Fließwasser und anderen kleinen Annehmlichkeiten ausgestattet war. 1876 erhielt Elisabeth auch in der Hofburg ein eigenes Badezimmer, das in ihren Garderoberäumen, den sogenannten Bergl-Zimmern (nach dem Ausführenden der Wandmalereien Johann Bergl benannt) Platz fand. Es verfügte über eine große Badewanne aus verzinktem Kupferblech, über ein separates Wasserschaff aus Kupferblech und war mit Wandarmaturen bestückt. In einem Nebenraum wurden ein porzellanenes, zart bemaltes Wasserklosett und ein eigenes Waschbecken installiert. Schloß Laxenburg sollte noch im Jahr 1881, zur Zeit der Vermählung des Thronfolgerpaares, Kronprinz Rudolf und Prinzessin Stefanie von Belgien, über keinerlei ernstzunehmende sanitäre Einrichtungen verfügen: »Nirgends lagen … Teppiche, kein Toilettetisch, kein Badezimmer – nur ein Lavoir auf einem dreibeinigen Schemel.« (Haslip, S. 357)

Es sollte bis knapp vor die Jahrhundertwende dauern, bis die Villa in Ischl über ein modernes Ensemble an Bade- und Waschgelegenheiten verfügte. Aus einem Brief Kaiser Franz Josephs an seine bei ihren Verwandten in Bayern weilende Gemahlin gehen einige Einzelheiten der Einrichtung hervor, die sich auf vorher gegebene Anweisungen Elisabeths beziehen: »Ich habe Valérie (der jüngsten Tochter des Kaiserpaars) Deine Aufträge ausgerichtet, habe Dein Badezimmer praktisch gefunden, nur steht der neue Abschwemmarnyékszék (ungarisch für Wasserklosett) vollkommen öffentlich im Zimmer. Das Wasser kommt, wie mir Zellner sagte, aus der Wasserleitung am Jainzen, mittels eines in der Nähe des Cottage neu errichteten Reservoires.« (Ischl, 2. Juli 1896)

Nach dem Geschmack der Kaiserin ließ auch die andere Einrichtung der Hofburg zu wünschen übrig, obwohl Erzherzogin Sophie, die Mutter Kaiser Franz Josephs, anläßlich der Hochzeit ihres Sohnes die Appartements für das junge Paar hatte vollständig überholen lassen (die Räume waren allesamt mit neuen Möbeln, Tapeten und Vorhängen versehen worden). Nicht geändert werden konnte das Beheizungssystem, das sich in den frühen fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts auch noch nicht wesentlich von dem vorhergehender Zeiten unterschied. Die Öfen in dem vom Kaiserpaar bewohnten Trakt der Hofburg stammten zum Großteil aus dem 18. Jahrhundert. Es waren weiße Stücke aus Fayence mit Barock- oder Rokokoverzierungen, die in den bewohnten Räumen standen und von den Garderoberäumen und Korridoren, wo sich die Ofentüren befanden, beheizt wurden. Diese Öfen erregten – wie die ungenügend ausgestatteten Badezimmer – die besondere Unzufriedenheit der jungen Kaiserin. Sie brachten in den zugigen Räumen nicht die gewünschte Wärme zustande, weshalb Elisabeth in einigen ihrer im Amalientrakt der Hofburg gelegenen Zimmer zusätzliche Kachelöfen einbauen ließ, die bis heute – in ihrem großen Salon zum Beispiel – einen aus dem 17. Jahrhundert stammenden, offenen Kamin flankieren. Es entsprach dem zeitweils unsteten Naturell der Kaiserin – bei gegebenem Anlaß – in denselben Räumen winters die Hitze nicht zu ertragen, wie aus einer poetischen Tagebucheintragung des Griechischlehrers der Kaiserin (Constantin Christomanos) hervorgeht: »Über die roten, samtweichen Teppiche, die den Boden bedeckten, schritten wir (während des Studierens) auf und ab … zwischen den stillen Wassergründen der Spiegel, in einer Luft, die so rein und kühl war, wie die auf den Gipfeln der Berge – weil die Fenster (im Dezember!) alle offen standen – und lasen die Odyssee.« (ders., S. 54)

Dieselben Räume der Hofburg waren im Sommer wegen des Hitzestaus, der sich dort bildete, kaum bewohnbar. Dem Kaiser mußte zur Verbesserung des Raumklimas ein elektrischer Ventilator aufgezwungen werden, und die Kaiserin floh die Hofburg ohnehin schon bald, nachdem sie sie bezogen hatte. Zunächst hielt sie sich an heißen Sommertagen in einem eigens für sie in der Meierei der Fasanerie des Schönbrunner Schloßparks eingerichteten ungarischen Bauernzimmer auf. Das Zimmer stand ausschließlich zu ihrer persönlichen Verfügung, das sie als eines der ersten zu einem ihrer Elfenbeintürme erkor. Wenn sie es verließ, sperrte sie es mit einem goldenen Schlüssel ab, über den sie alleine verfügte, und kehrte meist wenig später – die Hofgesellschaft fliehend – wieder dorthin zurück.

2

»… im Sommer zog sie die Schuhe über die nackten Füße und trug das Kleid unmittelbar auf dem nackten Körper.«

(Gräfin Larisch-Wallersee über ihre Tante, die Kaiserin)

Die Garderobe der Kaiserin

Als Herzogin Elisabeth in Bayern kurz vor ihrer Vermählung stand, erhielt sie wie jede andere Prinzessin oder hohe Bürgertochter von den Eltern eine entsprechende Aussteuer (im Wert von 50 000 Gulden, das entspricht einem heutigen Wert von knapp über sechs Millionen Schilling), die aber zu spät und deshalb sehr hastig zusammengestellt werden mußte, da man zunächst darauf vorbereitet gewesen war, die ältere Tochter Helene (Néné) mit Kaiser Franz Joseph zu verheiraten. Auf ihre Ausstattung hatte man viel Zeit und Mühe aufgewendet, da sie seit langem als kaiserliche Braut ausersehen war. Deshalb stellte die Garderobe Elisabeths zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit noch kein vollständiges, dem höfischen Zeremoniell am Habsburgerhof entsprechendes Ensemble dar. Es mußte erst in den Monaten nach der Hochzeit und unter Mithilfe des Wiener Hofstaates ergänzt und vervollkommnet werden.

Zunächst wurden vierzehn Dutzend Paar (168 Stück) Strümpfe, zwanzig Paar verschiedener Handschuhe, sechs Paar Lederstiefel sowie 113 Paar Schuhe (im Gesamtwert von 700 Gulden, mehr als 85 000 Schilling, was bedeutet, daß ein Paar Schuhe um die S 760 kosteten) aus Samt, Atlas, Seide oder »Zeug« (Leinen) angeschafft, da die Kaiserin von Österreich ein Paar Schuhe oder ein Paar Handschuhe nur wenige Male tragen durfte. Bei feierlichen Anlässen mußten sie sogar mehrmals täglich gewechselt werden. »Elisabeth mußte lernen, daß eine Kaiserin zu jeder Stunde des Tages tadellos gekleidet zu sein hatte, auch wenn sie sich auf dem Lande aufhielt (das bezieht sich vor allem auf die erste Zeit nach der Hochzeit, als das kaiserliche Paar in Schloß Laxenburg wohnte) und niemand außer ihren Hofdamen sah; sie mußte lernen, daß eine Kaiserin nie ohne Handschuhe erscheinen und ein Paar Schuhe höchstens sechsmal anziehen durfte; danach standen sie ihren Zofen zu.« (Haslip, S. 87) In späteren Jahren hat sich die Kaiserin von allen Vorschriften freigemacht, die ihr nicht nur lästig gefallen waren, sondern die auch – was das Tragen immer neuer Schuhe betraf – dem Zustand ihrer ohnehin problematischen Beine und Füße nicht förderlich waren.

Der Kaiser zeigte sich von Beginn der Ehe an als großzügiger Gemahl. Laut eines Vertrags vom 4. März 1854 hatte Elisabeth von ihrem Vater 50 000 Gulden (rund 6 Millionen Schilling) Mitgift erhalten, die Kaiser Franz Joseph mit 100 000 Gulden (rund 12 Millionen Schilling) »kompensierte«. Außerdem erhielt die junge Kaiserin am Tag nach der Hochzeitsnacht zwölftausend Dukaten Morgengabe (Dukaten waren kein Zahlungsmittel, weshalb der Wert schwer umzurechnen ist), die der Kaiser der Gemahlin kraft eines alten Brauches für die eingebüßte Jungfernschaft »schuldete«. An »Spenadelgeld« (Budget für Kleider und wohltätige Spenden) waren 100 000 Gulden (rund 12 Millionen Schilling) vorgesehen, die »während der Ehe zu Ihrem eigenen Gebrauche und freien Verwendung alljährlich … in monatlichen Raten bar« auszubezahlen waren. Diese Summe sollte »lediglich für Putz, Kleider, Almosen und kleinere Ausgaben dienen, indem alle übrigen Kosten und Auslagen für Tafel, Wäsche und Pferde, Unterhalt und Besoldung der Dienerschaft und sämmtliche (sic) Hauseinrichtung von Seiner Majestät dem Kaiser bestritten« wurden. Außerdem kam Kaiser Franz Joseph für die Kosten der Reisen auf, die die Kaiserin ab dem Jahr 1860 unternahm und die sich – wegen des zahlreich mitfahrenden Personals und der hohen Mie...

Table of contents

- Cover

- Titel

- Impressum

- Inhalt

- Vorwort

- 1 »… mein Engel, wenn Du mich lieb hast, so gräme Dich nicht so sehr …«

- 2 »… im Sommer zog sie die Schuhe über die nackten Füße und trug das Kleid unmittelbar auf dem nackten Körper.«

- 3 »Ich bin die Sklavin meiner Haare!«

- 4 »(Vor dem Spiegel) standen die zwei Kaiserinnen und nahmen an ihren Waden Maß …«

- 5 »Hoffentlich wirst Du in meiner angenehmen Gesellschaft wieder Freude … am Essen bekommen.«

- 6 »Auf den (Turn)Stricken hängend, machte sie einen phantastischen Eindruck wie ein Wesen zwischen Schlange und Vogel.«

- 7 »Trotzdem für Ihre Majestät die Kaiserin eher ein Eisenbad indiziert ist, kommt Allerhöchstdieselbe doch zuerst nach Kissingen aus folgendem Grund …«

- 8 »Auf Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich fort …«

- 9 »Wird mir die Welt zu bitter, die Menschen zu fatal, So schwing ich mich aufs Flügelroß und mache mich von der Erde los …«

- 10 »Bitte mir einen kleinen Plan aller Appartements … zu senden … damit Madame (die Kaiserin), die benötigten Zimmer auswählen kann.«

- 11 »Nicht soll Titania unter Menschen gehn In diese Welt, wo niemand sie versteht …«

- 12 »… jetzt kniet der alte Kaiser allein am Sarge seiner Gattin, so einsam, als es ein Mensch auf Erden nur sein kann …«

- 13 »Es ist ein Elend, wenn man so … von den Launen einer Person abhängt!«

- 14 »Es ist ein wunderschönes Bild, die Gestalt vorzüglich und auch das in jugendlicherem Alter gedachte Gesicht ähnlich und mit sehr angenehmem Ausdrucke …«

- Kurzbiographien

- Quellen und Literatur

- Dank

- Register