![]()

1. FEBRUAR 1926

Wir haben ein anderes Zimmer gemietet. Es ist zwar halbdunkel, weil sein einziges Fenster in einen Gang hinausgeht, es kostet aber nur 40 Schilling, und wir müssen sehr sparen.

Ich habe ja schließlich den ganzen Tag über Zeit genug, mit unserem Buben spazierenzugehen, während Otmar sich in der Universitätsbibliothek auf seine Prüfungen vorbereitet oder in der Stadt herumläuft, um Arbeit zu suchen. Mit dem Heizen sind wir mehr als sparsam. Wird es uns im Zimmer zu kalt, so gehen wir auf die Straße, um uns zu wärmen; erfrieren wir dort ganz, so kehren wir wieder zurück und es erscheint uns dann wieder im Zimmer wärmer.

![]()

4. FEBRUAR 1926

Heute gingen wir an einem kleinen Geschäft vorbei. Der Besitzer stand mit gespreizten Beinen vor der Tür und rauchte behaglich aus einer kleinen Pfeife. In der Auslage waren Eier, Butter, Käse usw. in schönster Ordnung ausgestellt.

»Weißt du was?« sagte da Otmar. »Das wäre eine Idee, so ein Geschäft! Ich glaube nicht, daß die Arbeit sehr kompliziert wäre. Man hat gleich eine kleine Wohnung dabei, kann billig essen und erübrigt sicher noch Zeit genug für seine eigenen Angelegenheiten.«

»Das ist wirkliche eine Idee!« rief ich aus, in hellem Entzücken. »Ich würde im Geschäft bleiben und du könntest dich dann ruhig auf deine Prüfungen vorbereiten!«

»Nun, gar so entzückt brauchst du gerade nicht zu sein!« warf Otmar ein. »Zu einem Geschäft braucht man Geld, und woher sollen wir es nehmen?«

»Du hast recht«, stimmte ich, plötzlich wieder ganz traurig geworden, zu. »Wer würde dir denn auch etwas leihen? Besonders für ein Geschäft? Wenn du mit deinem Geschäft zugrunde gehst, dann ist das Geld verloren!«

»Freilich ist es so; aber ich habe da einen sehr guten Freund, noch aus der Gefangenschaft«, meinte Otmar nachdenklich. »Ich war bei ihm schon vor einigen Tagen. Er ist ein ganz großartiger Mensch. Vielleicht leiht er mir das nötige Geld!«

![]()

6. FEBRUAR 1926

Otmar ging heute zu seinem Freund aus der Gefangenschaft, um ihn um ein Darlehen zu bitten. Ein Geschäft zu haben, das erscheint mir jetzt als das höchste Glück. Ich fühle es ganz deutlich: Ob uns Doktor Walter jetzt das Geld leiht oder nicht, das ist für uns eine Frage auf Leben oder Tod. Wir sind uns jetzt schon klar geworden, daß es für Otmar unmöglich sein wird, irgendeine Anstellung zu finden. Alles ist besetzt, überall eine Menge Arbeitsloser, überall sind wir zu spät daran. Und wir haben keine Protektion, und, das sagt uns hier jeden Tag fast jeder, in Österreich ist ohne Protektion nichts zu erreichen.

Wenn Otmar aus Rußland zurückgekehrt wäre, als alle Kriegsgefangenen heimfuhren, da wäre es anders gewesen; es gab damals alle möglichen Erleichterungen. Heute aber interessiert sich kein Mensch mehr für das Schicksal eines ehemaligen Kriegsgefangenen. Otmar ist freiwillig in Rußland geblieben, auf sein Risiko, und daß man sich in Rußland keine Existenz bauen kann, daran ist ja hier niemand schuld. Überall zuckt man bedauernd die Achsel und stellt fest, daß keine Aussichten vorhanden sind.

Da kamen mir die Worte des Studenten Wojciechowski in den Sinn, die er mir vor neun Jahren gesagt; ich hab sie nie vergessen:

»Also, ich wünsche Ihnen aufs aufrichtigste, von ganzem Herzen, daß Sie eines schönen Tages – für Sie wird er allerdings nicht schön sein – allein, in tiefster Armut, in einer fremden Stadt sein sollen, in zerfetzten Kleidern an Stelle Ihres schönen Pelzes, ich wünsche Ihnen, daß Sie tagelang nichts zu essen haben sollen, fern sein sollen von allen Verwandten und Bekannten! Und dann mögen Sie sie suchen, Ihre Nachtigall in den Herzen Ihrer Mitmenschen! Sie werden schon sehen, ob Ihnen aufgetan wird, wenn Sie anklopfen werden! Die Menschen sind alle Schufte, Gauner, Schweine! Alle werden sie gleichgültig zusehen, wie Sie mit Ihrem ›offenen Herzen und wohlwollenden Gemüt‹ vor Hunger krepieren werden!«

Merkwürdig, wie eine Prophezeiung klingen mir jetzt die Worte dieses Menschen, der damals seinem Leben ein Ende machte. Weil er überzeugt war, daß sie die Wahrheit enthalten. In einem fremden Lande sind wir, schlechte Kleider haben wir, allein sind wir hier, verloren in der großen Stadt mit den vielen Menschen, für die alle wir nichts sind.

Ich sitze im Park und sehe zu, wie der Knabe mit dem Sand spielt. Ich denke an die Menschen, von denen jetzt unser Schicksal abhängt. Wird die Nachtigall in ihrer Seele erwachen?

»Werden wir heute wieder ›erarbeiten‹ gehen?« fragte der Knabe.

Otmar ist zurückgekehrt. Schon von weitem sah ich es ihm an, daß er das Geld bekommen hat. Wir sind gerettet!

»Otmar«, sagte ich, »wir werden alles tun, daß sie ihr Geld wieder zurückbekommen. Erzähle doch, wie alles war! Wie haben sie sich entschieden? Sie kennen mich ja doch gar nicht!«

Nachdem mir Otmar alles genau mitgeteilt, gingen wir ein wenig in der Stadt spazieren.

»Otmar«, sagte ich, »ich werde mich jetzt ganz allein mit dem Geschäfte abgeben, und du kannst dich in Ruhe auf dein Examen vorbereiten. Welches Glück! Mein Gott, was müssen das doch für gute Menschen sein! Wie dankbar bin ich ihnen!«

Die vielen Leute, die mir jetzt begegneten, sie alle erschienen mir gar nicht mehr fremd. Ein Volk, in dem es Menschen gibt wie Doktor Walter, kann mir nicht fremd sein!

Wir beschlossen gleich, eine Zeitung zu kaufen und uns nach Adressen umzusehen.

»Nicht wahr«, sagte ich, »du kaufst mir ein Buch, wie man so ein Geschäft führen muß, denn ich habe ja von dem allen nicht die leiseste Ahnung!«

»Nun, es wird schon gehen!« beruhigte mich Otmar. »Bei dir geht alles, wenn du nur willst!«

Es war Abend geworden. Wir gingen in ein Gasthaus und nahmen ein Nachtmahl. Gulasch, das mir so gut schmeckt, weil man es bei uns gar nicht kennt, und für den Buben ein Kalbshirn.

»Wenn wir das Geschäft haben, werde ich da jeden Tag Kalbshirn bekommen?« fragte Jurka, als er mit dem Essen fertig war.

![]()

12. FEBRUAR 1926

Für uns hat jetzt ein merkwürdiges Leben begonnen. Den ganzen Tag von früh bis abend durchfahren wir mit der Tramway Wien nach allen Richtungen und sehen uns Geschäfte an, die zum Verkauf angeboten sind. Wien ist eine riesige Stadt, und es werden jeden Tag Dutzende von Geschäften verkauft, aber noch niemals habe ich mir eine Vorstellung davon gemacht, wieviel Bettelarmut und Elend wir auf unserer Suche nach einem passenden Objekt sehen würden. Das Wien mit den schönen Straßen, den reich und elegant gekleideten Menschen, den herrlichen Anlagen und prächtigen Palästen, wir sehen es nur an uns vorbeihuschen, wenn wir während unserer Tramwayfahrten aus dem Fenster blicken. Wenn wir aber dann dort aussteigen, wohin uns die Anzeige von irgendeinem Geschäfte führt, das verkauft wird, dann sind wir in einem andern Wien, in dem wir stundenlang herumgehen und das bleibendere Eindrücke hinterläßt als die Stadt, die da an uns vorbeiflog wie die aufblitzenden und verlöschenden Flammen der Lichtreklamen.

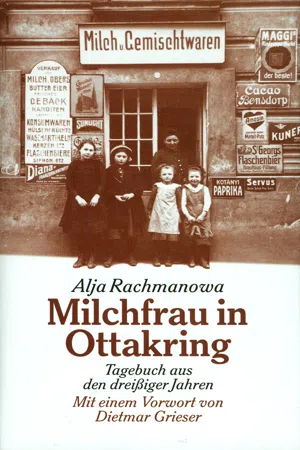

Nachdem wir von der Haltestelle der Elektrischen noch viertelstundenlang durch Gassen und Straßen gewandert sind, die alle einander aufs Haar gleichen, gelangen wir zu irgendeinem Lokal, an dessen Eingang rechts und links Blechtafeln von Maggi, Kronenbrot, Imperial-Feigenkaffee usw. hängen und in dessen Auslage ein paar Brocken eingetrockneten Käses, ein paar Bündel verwelktes Suppengemüse und einige mit Mehl gefüllte Milchflaschen stehen. Beim Öffnen der Eingangstür erklingt ein Glöckchen. Lange müssen wir warten, bis endlich aus irgendeinem Winkel eine merkwürdige Figur in einer blauen Schürze, mit einem schwarzen Käppchen auf dem glattrasierten Schädel herausschleicht. Sobald dieser Mensch aber erfährt, daß wir gekommen sind, um seinen Laden zu kaufen, wird er auf einmal lebhaft und beginnt uns klarzumachen, daß das Geschäft glänzend geht und eine wahre Goldgrube ist. Arbeit fast keine, Gewinn ungeheuer. Man braucht nur dazusitzen und das Geld zusammenzuscharren!

»Warum verkaufen Sie das Geschäft?« fragt Otmar.

»Ja, wissen Sie«, lautet die Antwort, »meine Schwiegermutter will eine Sache anfangen, und da fordert sie das Geld zurück, das sie uns für das Geschäft geliehen hat. Da bleibt mir nichts übrig, als zu verkaufen. Sie können sich denken, wie schwer es für mich ist, eine solche Goldgrube aufzugeben!«

Wir haben heute sieben Geschäfte angeschaut, und dieses ist das fünfte, an dessen Verkauf die Schwiegermutter schuld ist, die plötzlich ihr Geld zurück haben will. Wieder ein Beweis für die abgrundtiefe Schlechtigkeit des so verschrienen Geschlechtes der Schwiegermütter! – Den wahren Grund des Verkaufes sagt natürlich niemand. Aber an den leeren Gestellen, die durch leere Schachteln und Blechbüchsen den Eindruck der Fülle erwecken sollen, an der vernachlässigten Auslage, an dem schmierigen Ladentische sieht man sofort, daß es sich um ein Geschäft handelt, das zugrunde gegangen ist.

Auf die Frage, ob auch ein Wohnraum zum Geschäft gehört, antwortete der Besitzer:

»Ja, aber er ist ein wenig in Unordnung; wir sind nämlich gerade dabei, ins Dorf zu ziehen!«

Wir treten ein. Ein ganz kleines Zimmer ist es, mit einem Fenster in den Hof, halbdunkel. Ein ungeheures Bett mit rosa Federbetten nimmt fast den ganzen Raum ein, und auf ihm sitzen und liegen Kinder, deren Zahl ich auf sechs bis sieben schätze. Beim Herde stehen zwei Frauen, die sich nicht einmal nach uns umdrehen. Ich sehe ihre nackten, mageren, schmutzigen Beine. Durch das ganze Zimmer hindurch hängt eine Schnur mit irgendwelchen Fetzen zum Trocknen. Die Luft ist entsetzlich.

Auf die Frage, wieviel das Geschäft kostet, lautet die Antwort:

»Fünftausend Schilling, weil es eine Goldgrube ist!«

Wie wir wieder draußen sind, brauchen wir eine ganze Weile, um uns von dem niederschmetternden Eindruck zu befreien, den diese Höhle auf uns gemacht. Dann beschließen wir, noch eine der vorgemerkten Adressen vorzunehmen, obwohl es von Hernals, wo wir uns jetzt befinden, bis nach Hietzing sehr weit ist.

Wir fahren zuerst mit der Tramway, dann mit der Stadtbahn. Die Teile der Strecken, die unterirdisch führen, bringen den Knaben in hellstes Entzücken, nicht weniger aber auch die hochbahnartigen Teile. Auch ich sauge das Bild mit Begierde in mich ein. Die riesigen, mit tausend Lichtern übersäten Häuser, die vielen kleinen Parks, die zahlreichen Kirchen, die Automobile und Tramwaywagen, die unter den Viadukten hindurchschießen, wie ganz anders ist doch dies alles als in meiner stillen Heimatstadt, in der um diese Stunde kaum ein Mensch mehr auf der Straße ist. Und die Menschen! Alle sind sie ganz anders angezogen als bei uns, alle unvergleichlich eleganter und kultivierter, selbst die einfachsten Arbeiter. Am meisten aber gefallen mir die Frauen.

Da, mir gegenüber, sitzt eine Blondine, sicher eine einfache Verkäuferin, aber ich bin überzeugt, daß es jetzt in ganz Rußland keine einzige Frau gibt, die so nett gekleidet ist.

Wir steigen aus. Wieder müssen wir lange gehen, bis wir endlich am Platze sind. Einem großen Park gegenüber steht ein langes Haus von ganz komischer Gestalt, wie ein Bügeleisen. Darin befindet sich das Geschäft, das wir besichtigen wollen. Wir erkennen es an den weißen Milchflaschen, die einsam in einer Auslage stehen, deren großes Fenster einen riesigen Sprung aufweist, von einer Ecke in die andere …

Nachdem wir eingetreten, empfängt uns eine dicke, rotwangige Frau in einer groben dunkelblauen Schürze mit einem großen roten, eingesetzten Fleck, gerade mitten auf dem Bauch. Vor ihr steht ein großer Teller mit frischem Weißkäse, von dem sie gerade mit der bloßen Hand ißt. Wie sie uns sieht, wischt sie schnell ihre Hände in der Schürze ab und verzieht den Mund zu einem breiten Lächeln.

Im Geschäft gähnt eine erschreckende Leere. Außer dem Käse befinden sich darin noch zwei Milchkannen mit einer großen Milchlache davor, etwa zehn Eier auf einem zerbrochenen Teller auf einem Regal und sonst nichts, buchstäblich nichts, außer man rechnet den Schmutz noch zur Einrichtung, der überall herumliegt.

»Ich verkaufe das Geschäft«, erklärt sie, »weil ich heirate und ins Dorf zurückgehe. Mir paßt es nicht mehr in der Stadt. Aber das Geschäft ist eine Goldgrube. Eine wahre Goldgrube!«

Wir erkundigen uns nach dem Kundenstock.

»Ach, eine Menge Leute kaufen...