![]() Teil II Vertiefungen

Teil II Vertiefungen![]()

9 Das Erleben und Handeln betroffener Elternteile – Zur Bedeutung der Beziehungsgestaltung zwischen Professionellen und Elternteilen

Birgit Kalter

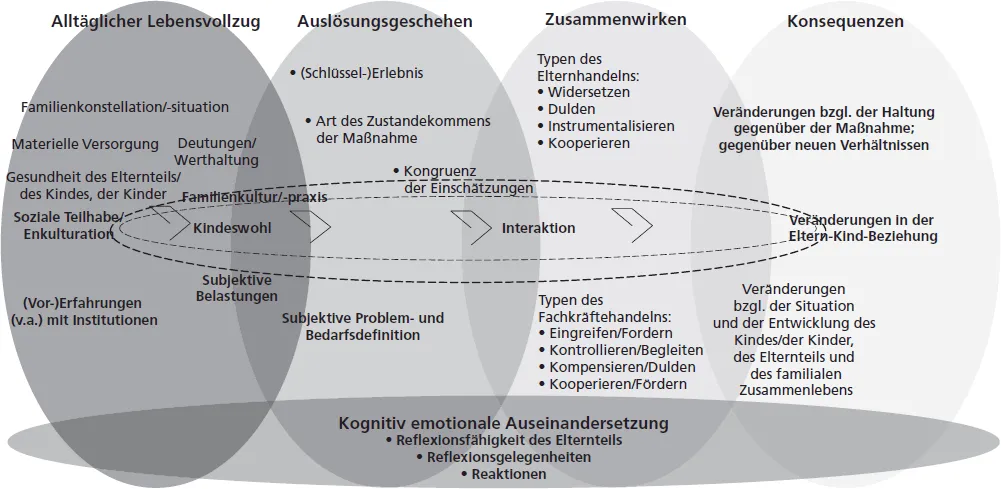

Was Eltern konkret im Verlauf einer Maßnahme zur Abwendung von Gefährdungen für ihr Kind tun und wie sie im Zusammentreffen mit Fachkräften agieren, ist unterschiedlich. Ihr Tun steht im Zusammenhang mit den Eigenarten eines komplexen Bedingungsgefüges und erhält dadurch seinen je individuellen Aufdruck. Vom Einzelfall abstrahiert lässt sich das Handeln der Eltern dennoch entlang von Unterschieden typisieren. Auf Basis der mit Elternteilen geführten Interviews werden mit Widersetzen, Dulden, Instrumentalisieren und Kooperieren vier Typen des Elternhandelns sichtbar.

Sie zeigen grundlegende Prägungen, denen das Handeln der Eltern unterliegt, und eröffnen in Bezug auf konkrete, durchaus Mischformen aufweisende Einzelfälle die Möglichkeit des Vergleichs, um Erkenntnisse über Einzelfälle in der Praxis zu bereichern (

Kap. Einführung).

Wie also erleben Elternteile das Geschehen zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls ihres Kindes? Was kennzeichnet konkret ihre Situation? Und wie bringen sich Eltern in das Geschehen ein?

Frau A. ist (zum Zeitpunkt des Interviews) seit einem dreiviertel Jahr als Mutter von einer Maßnahme zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung betroffen. Im Interview schildert Frau A., dass ihr Alltag und das Zusammenleben mit der elfjährigen Tochter L. zunehmend schwieriger geworden waren. Immer häufiger kam es zu Streitereien zwischen Mutter und Tochter, bis die Situation letztlich eskalierte, sie ihre Tochter geschlagen habe, was eine Inobhutnahme der Tochter durch das Jugendamt zur Folge hatte. Seitdem lebt die Tochter in einer Heimeinrichtung. Nach anfänglicher Kontaktsperre besucht Frau A. ihre Tochter mittlerweile regelmäßig in der Einrichtung und steht mit den Fachkräften im Austausch. Auch wenn Frau A. nicht alle Ansichten der Fachkräfte teilt, nutzt sie die Gesprächsangebote der Fachkräfte, um ihre Situation und die Beziehung zur Tochter zu thematisieren. Sie resümiert: »Durch die Spannung war ich überlastet, bin wieder krank geworden und war viel mit mir selber beschäftigt. Und damit ist L. dann nicht mehr klargekommen.«

Heute steht Frau A. hinter der Maßnahme und – »auch wenn es schwer ist« – hinter der Vereinbarung, dass die Tochter vorerst in der Einrichtung verbleibt. Sie sieht den räumlichen Abstand zwischen Mutter und Tochter sowohl mit Entlastung der Tochter von der Sorge um die Mutter ebenso verbunden wie mit Vorteilen für die schulische Entwicklung der Tochter.

Mit ihren Schilderungen gewährt Frau A. Einblick in ihren Alltag und in jenes Geschehen, das zum behördlichen Eingreifen führte. Sie deutet ihre eigene Auseinandersetzung mit den Geschehnissen sowie die Auseinandersetzung mit Fachkräften an und schildert Ergebnisse dieser Auseinandersetzungen ebenso wie Veränderungen in Bezug auf die Mutter-Tochter-Beziehung. Damit spricht Frau A. unterschiedliche Erfahrungsbereiche an, die miteinander und sich wechselseitig beeinflussend verknüpft sind:

• Der alltägliche Lebensvollzug, der sozusagen jene längerfristigen Kontextbedingungen der Familie bildet, die das Kinderschutzgeschehen rahmen

• Die Zuspitzung der Situation als das der Maßnahme zugrundeliegende Auslösungsgeschehen

• Die Elternteil-Fachkräfte-Interaktion bzw. das Zusammenwirken von Familie und Fachkräften

• Die kognitiv-emotionale Auseinandersetzung des Elternteils mit den Geschehnissen

• Die Konsequenzen im Sinne von Veränderungen, die in Zusammenhang mit dem Zusammenwirken von Elternteil/Familie und Fachkräften stehen

Im Folgenden werden (1) diese Erfahrungsfelder aufgegriffen und die darin jeweils relevanten Kategorien und deren Spannweiten an Eigenschaften aufgezeigt. Daran anschließend werden (2) die widersetzenden, duldenden, instrumentalisierenden und kooperierenden Typen des Elternhandelns charakterisiert und (3) die – mit den Typen des Elternhandelns korrespondierenden – Muster an Kontext- und Interaktionsbedingungen und Ergebnissen dargelegt. Abschließend werden (4) Konsequenzen und Hinweise für die Praxis im Sinne eines Ausblicks thematisiert.

9.1 Fünf Erfahrungsfelder des Kinderschutzgeschehens

In der Perspektive der Elternteile ist das Wohl des Kindes eingebettet in das Alltagsgeschehen und in den alltäglichen Lebensvollzug der Familie. Explizit zum Thema wird das Kindeswohl allerdings erst im Zuge von Geschehnissen, die Ausgangspunkt für behördliche Einmischung bzw. für Einmischung von Fachkräften in den Alltag der Familie bilden. Als Prozess gesehen, bleibt das Thema Kindeswohl ab dann virulent sowohl im Alltagsleben als auch in der kognitiv-emotionalen Auseinandersetzung des Elternteils mit dem Zusammenwirken mit Fachkräften und mit die familiären Beziehungen und den Alltag beeinflussenden Konsequenzen (

Abb. 9.1).

Der alltägliche Lebensvollzug

Abb. 9.1 zeigt (links im Bild) die von Elternteilen vorrangig thematisierten, das eigene Handeln formende Bedingungen. Vom Elternteil beschrieben wird die alltägliche Praxis der Familie, die auch als Familienalltag oder Familienkultur bezeichnet werden kann. Prägende Kennzeichen der Alltagspraxis von Familien sind die Familienkonstellation sowie die personalen, auch gesundheitlichen Ressourcen der Familienakteure. Als ebenso prägend thematisiert werden die Bedingungen der materiellen Versorgungssituation der Familie, ihre Möglichkeiten der sozialen Teilhabe und Vorerfahrungen vor allem mit Institutionen und Behörden. Die prägenden Kennzeichen der Alltagspraxis insgesamt bilden den Kontext für das vom Elternteil erlebte Maß an Belastung und seine subjektive Problem- und Bedarfsdefinition.

Für die alleinerziehende Frau A. ist das Zusammenleben mit der Tochter zentrales Element ihres Lebens. Auf Transferleistungen angewiesen leben Mutter und Tochter in beengten Wohnverhältnissen. Zugunsten ihrer Tochter verzichtet Frau A. auf ein eigenes, Rückzug erlaubendes Zimmer. Sie schläft in der Wohnstube, die gleichzeitig zentraler Raum des Zusammenlebens ist: Hier wird gemeinsame Zeit verbracht, ferngesehen, gekuschelt. Frau A. kann sich »keine großen Sprünge leisten«, sucht aber das Beste aus der Situation zu machen und der Tochter ein gutes Leben zu ermöglichen. Den Verselbständigungsbestrebungen der Tochter und den Beschwerden über deren Verhalten von Seiten der Schule sieht sich Frau A. angesichts eigener gesundheitlicher Beeinträchtigungen immer weniger gewachsen und immer mehr überfordert.

Das interviewte Elternteil ist Teil einer Familiensituation mit eigener Konstellation (Anzahl der Personen, der Kinder und deren Alter, vollständig oder unvollständig zusammenlebend etc.). Es ist Teil einer Familienbiografie von unterschiedlicher Dauer und mit mehr oder weniger Konstanz bzw. Brüchen bspw. durch Trennung oder Scheidung. Das Elternteil, die Eltern selbst verfügen über eine persönliche Ausstattung an Ressourcen/Defiziten in Bezug auf Ausbildung, Erwerbssituation, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, welche Einfluss nimmt auf die materielle Ausstattung der Familie und damit auch auf die materielle Versorgungssituation des Kindes/der Kinder. Die materielle Versorgungssituation eröffnet der Familie mehr oder weniger eingeschränkte Möglichkeiten bspw. in Bezug auf Wohnraumausstattung, Auswahl der Wohnlage und Teilhabe am sozialen Leben. Kurz gesagt: Die Versorgungssituation der Familie unterliegt einer (gesicherten vs. prekären) persönlichen und materiellen Ausstattung, welche die Stabilität und Absicherung des Alltags sowie der Wahlmöglichkeiten der Familie und der einzelnen Familienmitglieder beeinflusst. Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei die Gesundheit der Familienmitglieder ein: Dauer und Intensität gesundheitlicher Beeinträchtigungen einzelner Familienmitglieder berühren teils die materielle Ausstattung. Sie nehmen Einfluss auf die subjektiven Belastungen des Elternteils ebenso wie auf das Alltagsgeschehen der Familie.

Abb. 9.1: Felder des Kinderschutzgeschehens aus Perspektive von Elternteilen

Tages- und Wochenstrukturierungen, familiäre Rituale und gemeinsame Unternehmungen bilden Merkmale einer familieneigenen Praxis, in die das Elternteil eingebunden ist. Wie deutlich sich bspw. gemeinsame Mahlzeiten, abendliche Einschlaf-Rituale und/oder gemeinsame Wochenendunternehmungen im Alltagsgeschehen der Familie niederschlagen, welches Maß an Verlässlichkeit sie bieten, welche Bedeutung ihnen von Seiten der Familienmitglieder beigemessen wird und wie kongruent die diesbezüglichen Bedeutungsbeimessungen der einzelnen Familienmitglieder sind, formen die Eigenart der familialen Praxis, der familieneigenen Kultur.

Eingebettet ist die Familienpraxis in Wertvorstellungen des Elternteils. »Dass Eltern das Leben in ihrer Familie hoch gewichten und entlang ihrer eigenen Entwürfe gestalten wollen, bildet einen transkulturell anzutreffenden, sozusagen anthropologisch konstanten Wert.« (

Kap. 1.2). Welchen Stellenwert Elternhoheit und familiärer Zusammenhalt für das Elternteil einnehmen, was an familiärer Praxis, an Strukturiertheit, Ritualisierung, Gemeinsamen wieweit gewollt ist, steht eng in Verbindung mit dem elterneigenen Entwurf davon, inwieweit dem Elternteil Familie als Wert per se wichtig ist und/oder wie bewusst, wie umfassend und tiefgehend Elternethos und Elternrolle definiert werden. Die Elternrolle, das Eltern-Sein wird von Elternteilen – mehr oder weniger deckungsgleich mit Vorstellungen und Werten der Mehrheitsgesellschaft – teils beschränkt auf »gute Versorgung« und teils darüberhinausgehend assoziiert mit der Eröffnung guter Entwicklungschancen für das Kind. Die Elternrolle selbst kann mehr oder weniger klar bzw. diffus, konstant oder labil zum Tragen kommen. Entsprechend überformen die Vorstellungen von Elternrolle gleichsam die elterneigenen Erziehungsintentionen. Sie unterscheiden sich vor allem darin, ob sie auf Entwicklung des Kindes intendieren oder primär auf Anpassung und Wohlverhalten gerichtet sind. Merkmale elterlicher Erziehung, wie bspw. konstruktiv vs. restriktiv; klar, konstant, begleitend vs. diffus, situativ eingreifend, stehen in Verbindung mit Eigenschaften wie bspw. liebevoll vs. lieblos; nah vs. distanziert; zugewandt vs. abgewandt; verständnisvoll vs. vorwurfsvoll; selbstlos vs. instrumentalisierend; einstehend vs. unsolidarisch, welche die Haltung des Elternteils zum Kind charakterisieren.

Ob und inwieweit die bisherige Biografie des Elternteils (im Sinne der Enkulturation) zur Verinnerlichung der Kultur und zur Deckungsgleichheit mit Vorstellungen und Werten der Mehrheitsgesellschaft beigetragen hat, nimmt Einfluss darauf, inwieweit die Familienmitglieder Anteil am sozialen Leben nehmen und soziale Kontakte pflegen. Ausschlaggebend für das Maß sozialer Teilhabe und dafür, ob das Elternteil sich eher isoliert oder eher als aktiven, sozial wirksamen Part erlebt, ist zunächst, ob es überhaupt Zugang zu Gemeinschaft – bspw. zu Religionsgemeinschaften, Vereinen und Arbeitswelt/-kollegen – hat. Des Weiteren spielt eine Rolle, ob das Elternteil in solche und weitere Gemeinschaften wie Peergroups, Freundeskreise, Nachbarschaften aktiv eingebunden ist. Maßgeblich für das Situationserleben des Elternteils ist, ob und in welche Gemeinschaften es eingebunden ist und welche Merkmale die Eingebundenheit bzw. der Kontakt in Bezug auf Dauer, Verlässlichkeit, Regelmäßigkeit aufweisen. Maßgeblich für die Situation der Familie ist, ob Umfang und Art der Eingebundenheit eher neue Möglichkeiten eröffnen oder eher zur Bestätigung und Stagnation gewohnter Abläufe beitragen bspw. indem sie den Zugang zu Aktivitäten der Mehrheitsgesellschaft erleichtern oder ihn erschweren.

Dass L. mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Welt gekommen ist, schildert Frau A. als von Beginn an prägend für das Zusammenleben: »Ich hab […] mir immer Sorgen gemacht und war damit sehr allein. Ich hatte ja keinen, mit dem ich sprechen konnte. Das wünsche ich keinen Eltern, so allein, so machtlos, so ohnmächtig davorzustehen.«1

Im Sinne situationsprägender Erfahrungen werden von Elternteilen frühere Beziehungen in Bezug auf Kontinuität, Verlässlichkeit und in Bezug auf deren emotionalen Gehalt (bspw. als liebevoll, akzeptierend vs. missachtend, unterdrückend, demütigend) thematisiert. Gleichsam prägend schildern Elternteile die Qualität früherer Familienphasen (mit oder ohne mehr oder weniger stützende, verlässliche soziale Netze, Partnerschaft, Verwandte, Freundeskreise). Daneben – und vor allem den Umgang mit der Maßnahme prägend – s...