- 220 pages

- English

- ePUB (mobile friendly)

- Available on iOS & Android

eBook - ePub

About this book

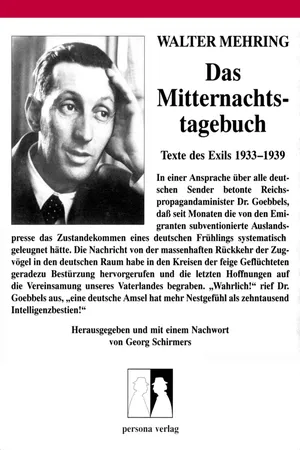

Das "Mitternachtstagebuch" versammelt zum ersten Mal in einer repräsentativen Auswahl Mehrings journalistische Texte der dreißiger Jahre. In hinreißenden Satiren und bitterbösen Polemiken setzt sich Mehring mit dem Rassenwahn der Nazis und ihren Kriegsplänen auseinander. Die Situation der Juden in Deutschland, die Appeasement-Politik, die letzten Tage von Wien im März 1938 und die Haltung der Intellektuellen zum Stalinismus sind weitere Themen. Seine Nachrufe auf Freunde und Kollegen zeigen einen einfühlsamen, liebevollen Mehring.

Frequently asked questions

Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.

No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.

Perlego offers two plans: Essential and Complete

- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.

- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.

We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.

Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.

Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.

Yes, you can access Das Mitternachtstagebuch by Walter Mehring, Georg Schirmers in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Essays in Politics & International Relations. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.

Information

Georg Schirmers: Nachwort

Betrachtet man die Äußerungen linksintellektueller Schriftsteller aus den letzten Jahren der Weimarer Republik, so ist festzustellen, dass nur sehr wenige ernsthaft mit einer Machtübernahme der Nationalsozialisten rechneten. Gewiss war spätestens seit den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 das gewachsene Potenzial der Hitlerbewegung unübersehbar geworden, autoritäre Lösungen der Staats- und Wirtschaftskrise waren nahegerückt, doch die Wahrnehmung der Gefahr blieb merkwürdig diffus, die eigene Lebens- und Arbeitsplanung erschien von ihr unberührt. Nicht selten herrschte die Auffassung vor, der Nationalsozialismus werde den Gipfel seines Erfolges bald überschritten haben, an der mangelnden Geschlossenheit seiner Anhängerschaft, an seinen ideologischen Widersprüchen scheitern oder in der politischen Verantwortung sich abnutzen. Die terroristische Praxis der Zeit nach 1933 lag für die allermeisten Schriftsteller und Intellektuellen vor 1933 jedenfalls außerhalb ihrer Vorstellungskraft.

Walter Mehrings Gedichte, Chansons, Prosaschriften und Briefe aus den zwanziger und frühen dreißiger Jahren belegen, dass er den kommenden Krieg, die Verfolgung der Juden und der politischen Gegner schon früh voraussah und seit etwa 1930, wie u. a. seine Briefe an Kurt Tucholsky zeigen, die Weimarer Republik für verloren hielt.

1896 in Berlin als Sohn der Opernsängerin Hedwig Mehring geb. Löwenstein und des Schriftstellers Sigmar Mehring geboren und in einem jüdisch-assimilierten Elternhaus aufgewachsen, kam Walter Mehring bereits 1912 in Kontakt mit Herwarth Waldens »Sturm«-Kreis. Erste Gedichte, noch ganz unter dem Einfluss von August Stramm, wurden 1918 im »Sturm« abgedruckt. Mit Richard Huelsenbeck, den Brüdern Herzfelde-Heartfield und George Grosz gehörte Mehring zur Berliner Gruppe der Dadaisten. Bekannt wurde er in den zwanziger Jahren durch seine Chansons und Gedichte, die u. a. von Trude Hesterberg, Rosa Valetti und Blandine Ebinger interpretiert wurden und gesammelt in Büchern wie »Das Politische Cabaret« (1920), »Das Ketzerbrevier« (1921), »Die Gedichte, Lieder und Chansons des Walter Mehring« (1929) erschienen.

1929 inszenierte Erwin Piscator im Berliner »Theater am Nollendorfplatz« Mehrings »Kaufmann von Berlin« und löste damit den wohl größten Theaterskandal der Weimarer Republik aus.

Bereits in den zwanziger Jahren hatte Mehring abwechselnd in der von Siegfried Jacobsohn gegründeten, später von Carl von Ossietzky geleiteten »Weltbühne« und in der von Leopold Schwarzschild herausgegebenen Zeitschrift »Das Tage-Buch« politische Glossen, Rezensionen und Gedichte veröffentlicht. Seine hellsichtigen und scharfzüngigen Attacken gegen Rassenhass, nationalistische Vorurteile und Militarismus hatten ihn frühzeitig bei den Nationalsozialisten verhasst gemacht.

Die Machtübernahme Hitlers bedeutete für Walter Mehring wohl kaum eine Überraschung. Von einem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes vor seiner bevorstehenden Verhaftung gewarnt, floh er am 27. Februar 1933 von Berlin nach Paris. Wie sehr sich die Aufnahmebereitschaft, die er nunmehr durch französische Schriftsteller fand, gegenüber der Zeit vor 1933 geändert hatte, erhellt seine Interviewäußerung aus den fünfziger Jahren: »Solange ich noch in den deutschen Zeitungen und Zeitschriften über sie berichten konnte, da war ich willkommen gewesen. Aber nun kehrte ich ja zurück als ein Habenichts, als Emigrant, kurz, als ein lästiger Ausländer …« [1]

Trotz alledem war Paris für den exilierten Schriftsteller ein relativ günstiger Aufenthaltsort: Die französischen Asylbestimmungen und Pressegesetze waren vergleichsweise liberal, sodass – trotz aller Proteste des nationalsozialistischen Regimes – publizistische und politische Aktivitäten möglich waren.

Die Zahl der deutschen Flüchtlinge, die sich in Paris aufhielten, war bis zum Spätsommer 1933 auf ungefähr 20 000 angestiegen. [2] Dies bedeutete, dass in der französischen Hauptstadt, gemessen an den Bedingungen des Exils, ein beachtlicher Kreis von potenziellen Lesern vorhanden war. Präzise Angaben über die Auflagenhöhe von Exilzeitschriften sind allerdings nicht möglich. Für das von Leopold Schwarzschild herausgegebene »Neue Tage-Buch« nennt das von der SS erstellte »Leitheft Emigrantenpresse und Schrifttum« im März 1937 eine Auflagenhöhe »zwischen 6000 und 16 000 bzw. 20 000« Exemplaren. [3] Tatsächlich dürfte die Auflage wohl zwischen 6000 und 10 000 Exemplaren gelegen haben.

Es erwies sich ziemlich rasch, dass nur wenige journalistische Projekte des Exils an die Glanzzeiten des Journalismus der Weimarer Republik anknüpfen konnten. Die Kurzlebigkeit der meisten Zeitschriften erklärt sich nicht nur aus dem geschrumpften Leserkreis und dem Versiegen finanzieller Quellen, sondern auch dadurch, dass sich die Erwartung, die nationalsozialistische Herrschaft werde rasch zusammenbrechen, als illusionär herausstellte. Je stärker sich das Regime im Inneren stabilisierte und von den anderen Mächten aufgewertet wurde, umso brüchiger wurde die Überzeugung, man könne mit dem journalistischen Wort die Welt über die wahre Lage in Deutschland aufklären und so den Gang der Ereignisse beeinflussen. Es zeigte sich auch immer stärker, dass die alten Frontstellungen der Weimarer Republik, insbesondere der Konflikt zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, weiterbestanden und dass die Erfahrungen der Ohnmacht und Verfolgung die Tendenz zum Sektierertum und Cliquenwesen eher noch verstärkten.

Zu den journalistischen Ausnahmeerscheinungen des Exils gehörte zweifellos das »Neue Tage-Buch«, das von 1933 bis 1940 in Paris erschien und dessen Herausgeber Leopold Schwarzschild bereits vor 1933 das in Berlin erscheinende »Tage-Buch« geleitet hatte. Während das »Tage-Buch« aber von der »Weltbühne« Carl von Ossietzkys überstrahlt wurde, hatte das »Neue Tage-Buch« eine Resonanz, die die anderer Exilzeitschriften (eingeschlossen die »Neue Weltbühne«) beträchtlich übertraf. Das »Neue Tage-Buch« fand seine Leser nicht nur in den Kreisen der Exilanten, es wandte sich ausdrücklich an das europäische Bürgertum, insbesondere an die europäischen Politiker, die es über die Gefahr des nationalsozialistischen Deutschland aufklären wollte. [4] Die geänderte und anspruchsvollere Funktionsbestimmung drückte sich schon im Äußeren des Blattes aus: Während z. B. die »Neue Weltbühne« im bisherigen Aussehen und Umfang weitererschien, vergrößerte das »Neue Tage-Buch« sein Format gegenüber dem Vorgängerblatt fast um das Doppelte. Geändert waren auch Zahl und Titel der Rubriken. Die Angabe des Herausgebernamens in großen Lettern unmittelbar unter der Titelzeile signalisierte bereits die überragende Stellung Leopold Schwarzschilds innerhalb der Zeitschrift. Tatsächlich war er der Verfasser der Rubrik »Die Woche«, in der auf den ersten Seiten die Ereignisse der vergangenen acht Tage kommentiert wurden; auch die Leitartikel stammten in aller Regel aus seiner Feder. Schwarzschild war schon vor 1933 einer der führenden deutschen Wirtschaftsjournalisten gewesen, und auch das »Neue Tage-Buch« legte sein Hauptaugenmerk auf die wirtschaftliche Entwicklung des »Dritten Reiches«. Der Einfluss der Auffassungen Schwarzschilds lässt sich aber auch in den anderen größtenteils namentlich gekennzeichneten Artikeln des Blattes nachweisen. Dies gilt noch verstärkt für die Zeit nach 1936. Die Erfahrung der stalinistischen Schauprozesse veranlasste Schwarzschild zum bedingungslosen Bruch mit der Sowjetunion. In den Jahren davor hatte er die russische Entwicklung aus der Perspektive eines liberalen Journalisten kritisch, aber durchaus hoffnungsvoll und aufgeschlossen begleitet. Nunmehr schlug seine Distanz in offene Ablehnung um, Bolschewismus und Nationalsozialismus verkörperten für ihn zwei Ausprägungen der gleichen totalitären Ideologie. Gleichwohl hielt er bis 1939 an der Notwendigkeit einer Allianz zwischen den Westmächten und der UdSSR gegen das »Dritte Reich« fest.

Walter Mehrings Mitarbeit am »Neuen Tage-Buch« begann bereits mit der ersten Nummer des Blattes, die am 1. Juli 1933 erschien. Er schrieb eine überaus positive Besprechung der Pariser Aufführung der »Sieben Todsünden der Kleinbürger« von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Die »Epoche der großen deutschen Theaterkunst«, der Kunst und Literatur schlechthin, kann nur noch auf den Bühnen und in den Verlagen des Exils fortgesetzt werden – ein Urteil, das durch einen ressentimentgeladenen Ausspruch Hitlers über die moderne Musik, der dem Artikel vorangestellt ist, wirkungsvoll gestützt wird. [5] In den folgenden sechs Jahren veröffentlichte das »Neue Tage-Buch« ungefähr 130 Beiträge Walter Mehrings: Gedichte, Theater- und Buchrezensionen, Vorabdrucke aus Büchern, autobiografische Texte, historische Aufsätze, die die Probleme der Gegenwart anhand geschichtlicher Analogien behandelten – vor allem aber Glossen, die die nationalsozialistische Rasse- und Volksgemeinschaftsideologie und die Appeasementpolitik der Westmächte satirisch attackierten.

1934 übersiedelte Mehring von Paris nach Wien. Hier entfaltete er bis zum gewaltsamen »Anschluss« Österreichs im Jahre 1938, der ihn erneut zur Flucht nach Frankreich zwang, eine lebhafte publizistische Tätigkeit. Noch vor dem Verlassen Frankreichs, 1934, erschien der Lyrikband »Und Euch zum Trotz«. Es folgten 1935 der Roman »Müller. Chronik einer deutschen Sippe«, 1937 ein weiterer Roman »Die Nacht des Tyrannen«. Im Juni 1935 wurde Mehring (gleichzeitig mit Bertolt Brecht, Friedrich Wolf und Erika Mann) von den deutschen Behörden ausgebürgert. Dass ihn die Nationalsozialisten zu den führenden und in ihren Augen gefährlichen Exilautoren rechneten, wird auch daran deutlich, dass ihm das 1935 erschienene Pamphlet »Die Juden in Deutschland« ein ganzes Kapitel widmete. [6]

Mehrings Briefe an Leopold Schwarzschild und an den Chefredakteur Joseph Bornstein aus dem Jahre 1937 belegen, dass er versuchte, seine Position als freier Mitarbeiter des Blattes in ein festes Vertragsverhältnis umzuändern, und dass er die Konzentration auf Themen der Wirtschaftspolitik kritisierte. In beiden Fällen blieb er ohne Erfolg. Einer festen Mitarbeit stand nicht nur die schwache finanzielle Absicherung des »Neuen Tage-Buch« entgegen, sondern auch die Tatsache, dass unter den mitarbeitenden Schriftstellern Joseph Roth die erste Stelle einnahm. Ein Feuilleton im eigentlichen Sinne besaß ja das »Neue Tage-Buch« nicht, Berichte über Kunst, Literatur und Musik erschienen hauptsächlich in der Rubrik »Miniaturen« und in der Spalte »Abseits von der Reichskulturkammer«.

Zweifellos kam die Form der Glosse Mehrings satirischer Begabung besonders entgegen. Nachrichten aus dem »Dritten Reich«, die auf den ersten Blick nebensächlich erscheinen mochten, sprachliche Selbstentlarvungen der Herrschenden, der bombastische Rededuktus der nationalsozialistischen Politiker, die schönfärberischen Verlautbarungen der Diplomatie – sie ermöglichten Mehring, anhand von Details eine Entwicklung aufzuzeigen, die unweigerlich zu Krieg und Massenvernichtung führen musste. Zu Hilfe kam seinem hellsichtigen Urteil ein umfassendes historisches Wissen und eine gründliche Kenntnis der Literatur- und Philosophiegeschichte. Auch die längeren Artikel, von denen die vorliegende Auswahl einige Beispiele enthält, sind keine theoretischen Untersuchungen, sie reflektieren nicht Bündnis- und Strategiemöglichkeiten im Kampf gegen Hitler oder die Zukunft Deutschlands nach dem möglichen Sturz des Regimes; die Diskussion um die Volksfront wird in ihnen völlig ausgespart. Mit Vorliebe wählt Mehring die Form des historischen Aufsatzes: Die Ereignisse und Gestalten der Gegenwart spiegeln sich in der Vergangenheit, Hitler erscheint vorweggenommen in Nero, die Judenverfolgung der dreißiger Jahre und die Rassenideologie in der Vertreibung der Juden aus Spanien und in der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung. Diese historische Betrachtungsweise erlaubt es dem Autor, die Klischees und Manipulationen der nationalsozialistischen Geschichtsschreibung satirisch zu entlarven. Satirische Effekte ergeben sich oftmals daraus, dass es sich bei den Verfechtern des Germanen- und Rassenkultes um veritable Kleinbürger handelt, die zudem noch gänzlich undeutsche Namen tragen – ein erprobter Kunstgriff übrigens auch im Roman »Müller. Chronik einer deutschen Sippe«.

Der historische Blickwinkel ist aber auch – dies erklärt das Fehlen positiver Perspektiven für die Zeit nach Hitler – Ausdruck von Mehrings Geschichtspessimismus. Geschichte erscheint als Abfolge sich stetig steigernder Schrecken; dem Gedanken eines historischen Fortschritts ist spätestens mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges der Boden entzogen worden.

Bereits im 1923 geschriebenen »Neubestellten Abenteuerlichen Tierhaus« heißt es: »Aber vielleicht ist die ganze Kultur nur ein Teil eines Verwesungsprozesses, vielleicht sind wir noch Existierenden nur eine Art Spaltpilze, die fäulniserregend in den Faunaresten eines auf Aussterbeetat gesetzten Planeten wuchern. Und also unsere herrlichen Errungenschaften – technischen und geistigen – nichts anderes als notwendige, uns unbewusste Zersetzungsmittel, um von letzten Kadavern die Erdrinde zu säubern.« [7]

Für Mehring bedurfte es nicht der Erfahrung der Schauprozesse Stalins, um die Zuversicht auf eine sozialistische Alternative zu verlieren. Die Möglichkeiten des Schriftstellers und Intellektuellen würden für Mehring nicht nur überfordert, seine Aufgabe würde geradezu ins Gegenteil verkehrt, stellte er sich gläubig in den Dienst einer Ideologie oder Partei.

»Die Geistigen sollen«, so heißt es bereits im 1930 erschienenen Aufsatz »Die Dreyfusards«, »bei eindeutiger Bejahung der revolutionären Quintessenz im Klassenkampf, ihre Unabhängigkeit, ihre Pflicht zur Unbestechlichkeit, ihr Recht auf Kritik bewahren … Schriftsteller sein bedeutet: Anschauungen unbestechlich analysieren.« [8] Und sieben Jahre später schreibt Mehring in dem Aufsatz »Ja und Amen?«, einem seiner spärlichen programmatischen Texte aus der Zeit des Exils: »Keiner Idee ist gedient, dass man sie als Blankovollmacht für jeden Irrtum, jeden Wahnsinn ihrer Anhänger betrachtet, dass man unter jeden Aufruf seinen Namen setzt, so bedenkenlos, als gelte es der Empfehlung eines neuen Lautsprechers. Die Mittel können den Zweck entheiligen. Dass immer wieder Mord auf Mord gehäuft wird, mag eine politische Notwendigkeit in dieser Welt sein. Aber es ist nicht Sache des Geistigen, zu einer solchen Welt Ja und Amen zu sagen.« [9]

Gewiss ist diese Aussage auch im Zusammenhang damit zu sehen, dass Leopold Schwarzschild und das »Neue Tage-Buch« unter dem Eindruck des stalinistischen Terrors Bolschewismus und Nationalsozialismus gleichsetzten. Jeder Anklang an die Terminologie des Sozialismus, an revolutionäre Erwartung ist aus Mehrings Denken verschwunden. Der Versuch, die Opferung des Individuums für die Zwecke einer Ideologie zu rechtfertigen, wird von Mehring als Verrat der Intellektuellen gebrandmarkt. Diese Haltung markiert in der Zeit der stalinistischen Schauprozesse eine scharfe Trennlinie zu allen Sympathisanten der Sowjetunion; sie bedeutet für den Autor auch den Bruch mit alten Freunden und Weggenossen.

Dass Mehring so nachdrücklich auf die geistige Autonomie des Individuums verweist, entspringt sicherlich auch einer grundsätzlichen Erfahrung des Exils. Der Schriftsteller sieht sich auf sich selbst zurückgeworfen, er erfährt das Ende privater und politischer Bindungen. Er erkennt, dass er im Grunde genommen nur sein eigenes Ich hat retten können. Einen scheinbar humorvollen Ausdruck findet diese Ich-Reduktion in einem Text wie »Ausgebürgerter Mehring stellt sich als neuer Staat vor« [10].

Die tragischen und lebenslangen Auswirkungen des Bindungsverlustes werden deutlich in dem Gedicht »Der Emigrantenchoral«:

»… Die ganze Heimat und

das bisschen Vaterland

Die trägt der Emigrant

Von Mensch zu Mensch – landauf

Die trägt der Emigrant

Von Mensch zu Mensch – landauf

landab

Und wenn sein Lebensvisum abläuft

Und wenn sein Lebensvisum abläuft

mit ins Grab.« [11]

Dem Intellektuellen und Schriftsteller, der auf Heilsgewissheiten und Tröstungen der Ideologien und Religionen verzichtet, bleibt die Aufgabe standzuhalten, sich in seinem Urteil nicht trüben zu lassen, weiterzuschreiben, auch wenn er von dem...

Table of contents

- Über dieses Buch

- Wenn sie heute lebten …

- Juda in Langemarck

- Pflichtarbeit

- Der Hexenhammer

- Karl der Große

- Es gibt noch Barmherzigkeit …

- Weltausstellung 1937 …?

- Kleiner Handel

- Die Lawine

- Der rote Kürschner

- Touristik 34–35

- Rotkäppchen

- Kleine Berichtigung

- Ausgebürgerter Mehring stellt sich als neuer Staat vor

- Neu-Germanisch in vier Lernungen

- Kleiner Führer durch die kommenden Verträge

- Thingdichtung

- Auf den Hund gekommen

- Aus Bismarcks Tagen

- Mein Kampf gegen die deutsche Sprache

- Der Vater der arischen Großmutter

- Arische Hausfrau vertreibt Musikjuden

- Abschiedsbrief an Kurt Tucholsky

- Der Sieg an der Frühlingsfront

- Momentaufnahmen vom Großen Streik

- Fischer im Trüben

- Briefkasten

- Alt-preußische Kolonial- und Rassenpolitik

- Die deutsche Buchwoche

- Spielregeln für den Weltkrieg

- »Der Islam befriedet Europa«

- Glückwunsch

- Rückblick auf 1936

- Ja und Amen?

- Paul Graetz †

- Die Diät des Berufes

- Die Friedensgefahr

- Der letzte deutsche Kunst-Apostel

- Bertha von Suttner – unerwünscht

- Die letzten Stunden

- »Das Schicksal setzt den Hobel an …«

- »Die Schranken sind gefallen«

- Champagner

- Letzter Tag mit Ossietzky

- 99 Prozent

- Ödön von Horváth †

- Edda Piefke vermählt sich …

- Schema der nächsten tausend Reden

- Mein Freund Ernst Toller

- Georg Schirmers: Nachwort

- Abkürzungen

- Impressum